一种循环供热系统的制作方法

1.本技术涉及供暖技术领域,尤其是涉及一种循环供热系统。

背景技术:

2.供暖就是用人工方法向室内供给热量,使室内保持一定的温度,以创造适宜的生活条件或工作条件的技术。供暖系统由热源(热媒制备)、热循环系统(管网或热媒输送)及散热设备(热媒利用)三个主要部分组成。

3.一般北方供暖都是集中供暖,通过将散热片和管路中的水加热,使热水中的热量通过散热片散发至室内,为室内提供较为适宜的温度。但其一般都不能够提供使用的热水。因此,供暖系统还有待改进。

技术实现要素:

4.为了使供热管路中的热量传递至生活用水上,进一步提高供热管路中热量的利用率,本技术提供一种循环供热系统。

5.本技术提供的一种循环供热系统,采用如下的技术方案:

6.一种循环供热系统,包括热循环管路、供水管路和换热器,所述热循环管路连接至换热器,用于对换热器提供热能,所述供水管路连接换热器,用于获取换热器的热能;所述供水管路上连接有至少一个用水出口,所述换热器位于用水出口的上游。

7.通过采用上述技术方案,热循环管路用于在冬季的时期内,对居民住宅提供暖气热量,使室内的温度处于适宜的范围内;同时热循环管路中的热量还传递至与热循环管路连接的换热器内,供水管路连接至换热器可使供水管路内吸收换热器内的热量,从而可使用水出口流出温热的生活用水。

8.可选的,所述供水管路中设有储水箱,所述储水箱的进水口设有第一阀门。

9.通过采用上述技术方案,当用水出口均处于关闭状态时,换热器中的热量持续传递至用水管路中,储水箱的设置,可使换热器中的热量通过供水管路传递至储水箱内,防止热循环管路中的热量通过换热器无限输出热量至供水管路造成大量的热能浪费。

10.可选的,所述供水管路上设有第一温度传感器,所述第一温度传感器连接有显示器,用于显示供水管路中水流的温度。

11.通过采用上述技术方案,第一温度传感器的设置,用于使居民用户能够实时查看供水管路中的温度,从而能够在用水时提前做好心里准备,防止水温过冷或过热造成不适。

12.可选的,所述热循环管路包括热水源、连接至热水源的供热管路和与供热管路连通的散热片,所述换热器连通至散热片的下游。

13.通过采用上述技术方案,热循环管路中的热量预先通过散热片,保证室内的气温在适宜的范围内,换热器设在散热片的下游,可使散热片中的热量再次传递至换热器内用于对生活用水提供热量,减少出现生活用水过热而散热片温度较低导致室内温度不足的现象。

14.可选的,所述供热管路上连接有至少一个电加热器。

15.通过采用上述技术方案,当热循环管路中的介质通过多个住宅用户后,温度有所下降,供热管路中的电加热器可对热循环管路中的介质再次进行加热,以对高层或下游的用户提供足够的热能。

16.可选的,所述供热管路上靠近电加热器的位置设有第二温度传感器,所述第二温度传感器的信号输出端与电加热器连接,用于控制电加热器的启停。

17.通过采用上述技术方案,第二温度传感器的设置,可对热循环管路中的热量进行精确的测量,当热循环管路中的温度低于设定值后,通过第二温度传感器控制电加热器启动加热;当第二温度传感器检测到热循环管路中的温度依然处于较高状态时,则控制电加热器停止工作,减少电能的浪费。

18.可选的,所述储水箱内设有液位传感器,所述第一阀门为电磁阀,所述液位传感器的信号输出端连接至电磁阀,用于控制电磁阀的启停。

19.通过采用上述技术方案,用户长时间用水后,储水箱内的水位下降,液位传感器检测到水位下降到临界值后,控制第一阀门开启,对储水箱内进行加水,当储水箱内的水位到达设定的高度后,液位传感器控制第一阀门关闭,以提供连通换热器的生活用水。

20.可选的,所述供水管路上连通冷水管,所述冷水管的一端位于第一阀门的上游,所述冷水管的另一端连通有与用水出口同等数量的分支管,所述分支管与用水出口连通,所述分支管上设有第二阀门。

21.通过采用上述技术方案,冷水管的设置,可使无需用到热水或温水的用水出口直接使用供水管路中的冷水,减少对经过换热器的生活用水的使用,减少热循环管路中热能的浪费,提高换热器对生活用水输出温度的利用率。

22.综上所述,本技术包括以下至少一种有益技术效果:

23.1.热循环管路用于在冬季的时期内,对居民住宅提供暖气热量,使室内的温度处于适宜的范围内;同时热循环管路中的热量还传递至与热循环管路连接的换热器内,供水管路连接至换热器可使供水管路内吸收换热器内的热量,从而可使用水出口流出温热的生活用水;

24.2.当热循环管路中的介质通过多个住宅用户后,温度有所下降,供热管路中的电加热器可对热循环管路中的介质再次进行加热,以对高层或下游的用户提供足够的热能;

25.3.供水管路中冷水管以及分支管的设置,可使无需用到热水或温水的用水出口直接使用供水管路中的冷水,减少对经过换热器的生活用水的使用,减少热循环管路中热能的浪费,提高换热器对生活用水输出温度的利用率。

附图说明

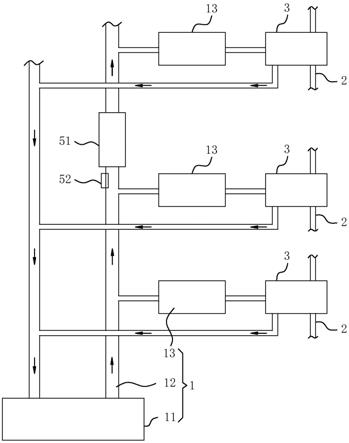

26.图1是本技术实施例提供的一种热循环管路的连接结构示意图。

27.图2是本技术实施例提供的一种供水管路的连接结构示意图。

28.附图标记说明:1、热循环管路;11、热水源;12、供热管路;13、散热片;2、供水管路;21、用水出口;22、冷水管;23、第二阀门;24、第三阀门;3、换热器;4、储水箱;41、第一阀门;42、第一温度传感器;43、液位传感器;51、电加热器;52、第二温度传感器。

具体实施方式

29.以下结合附图1

‑

2对本技术作进一步详细说明。

30.本技术实施例公开一种循环供热系统。参照图1和图2,系统包括热循环管路1、供水管路2和换热器3。热循环管路1连通至换热器3的热水回路中,用于对换热器3提供热能;供水管路2用于对室内提供生活用水,供水管路2连通至换热器3的冷水回路中,用于获取换热器3的热能;供水管路2上开设有至少一个用水出口21,换热器3位于用水出口21的上游。

31.具体的,热循环管路1包括热水源11、连接至热水源11的供热管路12和与供热管路12连通的散热片13。热水源11包括供热锅炉机组,用于对供热管路12中的水介质提供充足的热量,并通过供热管路12将热水输送至与供热管路12连通的散热片13上,以对室内空气提供热量。散热片13设有多组,用于对不同住户内进行供热。每个住宅内均设有换热器3,且换热器3连通至散热片13的下游,热循环管路1中的热量预选经过散热片13对室内的空气进行加热,从散热片13流出的热水再经过换热器3对用户的生活用水进行提供热量。

32.供水管路2包括储水箱4、设在储水箱4进水口的第一阀门41和设在供水管路2末端的用水出口21,换热器3的冷水回路连通至用水出口21和储水箱4之间的管路上。用水出口21用于连接水龙头、自动洗衣机等设备,当用水出口21流出水时,储水箱4内的水预先经过换热器3,使冷水转换为温水供用户使用;当用水出口21均处于关闭状态时,换热器3中的热量持续传递至用水管路中,以备用户随时打开用水出口21,直接使用温热的生活用水。

33.进一步的,第一阀门41为电磁阀,储水箱4内设有液位传感器43,用于检测储水箱4内的水量,且液位传感器43的信号输出端连接至第一阀门41上,当液位传感器43检测到储水箱4内的水量到达或低于设定的低位临界点时,控制第一阀门41打开,以对储水箱4内进行加水;当液位传感器43检测到储水箱4内的水量到达或高于设的高位临界点时,控制第一阀门41关闭。储水箱4的设置,用于防止换热器3将热循环管路1中的热能无限传递至供水管路2中,提高热循环管路1中的热能利用率。供水管路2中设有第一温度传感器42,用于检测靠近用水出口21的生活用水的温度,且第一温度传感器42连接有显示器,以对温度进行显示,使用户能够时刻查看供水管路2中的水温。

34.进一步的,供水管路2上连通有冷水管22,冷水管22的一部连通至第一阀门41的上游,冷水管22的另一端部连通有多个分支管路,分支管路与用水出口21的数量相等,且分支管路上设有第二阀门23,换热器3与用水出口21之间的管路上设有第三阀门24。

35.打开第三阀门24,关闭第二阀门23,可在用水出口21流出经过换热器3的温水;打开第二阀门23,关闭第三阀门24可直接使用供水管路2中的冷水。冷水管22用于使无需用到热水或温水的用水出口21直接使用供水管路2中的冷水,减少对经过换热器3的生活用水的使用,例如连接洗衣机的出水管路、连接净水器的出水管路等,减少热循环管路1中热能的浪费,提高换热器3对生活用水输出温度的利用率。

36.进一步的,供水管路2上设有至少一组电加热器51和第二温度传感器52,电加热器51与热循环管路1连通,第二温度传感器52用于检测热循环管路1中水流的温度,其信号输出端连接至电加热器51上用于控制电加热器51的启停。

37.热循环管路1在经过多个用户后,热循环管路1中水流的热量消耗过大,温度有所下降,会出现不足以对高层的或供热管路12下游的用户提供热能的现象,第二温度传感器52对供热管路12中的水流温度进行检测,当温度低于所设定的值后,其控制电加热器51启

动工作,对供热管路12中的水流二次加热,从而可对下游的用户提供足够的热能;当检测的温度高于设定的温度值后,控制电加热器51停止工作,减少电能的浪费。

38.本技术实施例一种循环供热系统的实施原理为:热循环管路1用于在冬季的时期内,对居民住宅提供暖气热量,使室内的温度处于适宜的范围内;同时热循环管路1中的热量还传递至与热循环管路1连接的换热器3内,供水管路2连接至换热器3可使供水管路2内吸收换热器3内的热量,从而可使用水出口21流出温热的生活用水。

39.以上均为本技术的较佳实施例,并非依此限制本技术的保护范围,故:凡依本技术的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本技术的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1