基于供热循环水及自来水利用的区域供冷复合系统

1.本实用新型属于区域供冷技术领域,特别涉及一种基于供热循环水及自来水利用的区域供冷复合系统。

背景技术:

2.我国正面临实现“双碳”目标的巨大压力和挑战,节能减排和减污降碳已成为当务之急。目前,我国30%左右的能耗来自建筑,而空调能耗约占建筑能耗的40%-60%,降低空调系统能耗已经成为一个重要研究方向和课题。

3.风冷热泵空调作为一种比较成熟的供冷技术,近年来在我国得到了广泛应用,依靠空气冷却,无需安装冷却塔及冷却水系统。但是,其制冷性能与室外环境温度密切相关。夏季室外温度较高,制冷效率较低,通常不超过2.5,导致运行费用较高,特别是对于大型区域供冷系统难以实现较好的制冷效果。冰蓄冷空调技术利用夜间低谷电将冷量以冰的形式储存起来,白天用电高峰将冷量释放。该技术制冷效率高,通常大于5.3,同时利用峰谷电价差,大幅降低空调运行费用,特别是在大型区域供冷系统中具有降低输送能耗,减少管网投资等优点。但是,该技术需要安装冷却塔和冷却水系统,从而造成水资源浪费和城市热岛效应。

4.专利号为202020912619 .0的“一种热电厂及供热管网夏季供冷系统”实用新型专利是以热电厂锅炉烟气、蒸汽、汽轮机抽汽或排汽作为吸收式制冷机组的驱动热源制备冷冻水,并利用现状热力管网将热电厂的冷量输送至冷用户。该系统利用现状供热管网开展区域供冷,供冷管网投资大幅降低。但在目前的实际工程应用中,存在如下两个方面的问题:1) 现状供热管网保冷性能较差,导致管壁表面出现结露现象,且供冷半径较大,冷损失较高,由于供冷水水温温差较小,管道输送过程中损耗之后,冷水温度几乎无法满足供冷要求;2) 供冷负荷需求不稳定,通常夜间负荷率较低,加上管网系统中的存水量较大,白天开始供冷时,需长时间预冷,造成能量的严重浪费。综上,一种热电厂及供热管网夏季供冷系统由于其经济性较差而难以大规模推广应用。

技术实现要素:

5.本实用新型的目的是针对高建筑密度、高用冷需求的办公楼、商业综合体等公共建筑夏季供冷机组能效低、能耗高、碳排放量过大等问题,提出一种基于供热循环水及自来水利用的区域供冷复合系统,充分利用现状供热管网中的循环水及低温自来水作为制冷机组的循环冷却水,显著提高机组制冷能效,减少冷却塔的使用,节约水资源和改善城市热岛效应,结合冰蓄冷技术,削峰填谷,大幅降低供冷运行成本。

6.为实现上述发明目的,本实用新型采用如下技术方案:

7.一种基于供热循环水及自来水利用的区域供冷复合系统,其特征在于,包括依次连通的双工况冷水机组、板式换热器和末端空调装置,在双工况冷水机组和板式换热器之间设置有蓄冰装置,所述蓄冰装置通过多组电动调节阀与双工况冷水机组、板式换热器均

实现可通断式连通,在板式换热器和末端空调装置之间设置有水源热泵,所述水源热泵连通有贮水池,所述贮水池连通卫生器具;在贮水池配置有温度传感器和循环泵,所述水源热泵、温度传感器和循环泵均与自控装置通讯连通;所述自控装置接收来自水温传感器的温度信号控制水源侧循环泵、负荷侧循环泵以及水源热泵的启停。

8.优选的,所述双工况冷水机组通过一次网供水管和一次网回水管与储水箱实现循环连通,所述一次网回水管将从制冷机组吸收的废热自然排放至土壤中。

9.优选的,所述双工况冷水机组通过第一乙二醇供液管、第一乙二醇回流管与板式换热器循环连通。

10.优选的,所述蓄冰装置通过第二乙二醇供液管与第一乙二醇供液管相连通,通过第二乙二醇回流管与第一乙二醇回流管相连通。

11.优选的,所述板式换热器通过第一冷冻水供水管、第一冷冻水回流管与末端空调装置循环连通。

12.优选的,所述水源热泵通过第二冷冻水供水管与第一冷冻水供水管相连通,通过第二冷冻水回流管与第一冷冻水回流管相连通。

13.优选的,所述水源热泵通过水源侧进水管、水源侧回流管与贮水池循环连通。

14.与现有技术相比,本实用新型的有益效果:

15.1) 机组制冷能效远高于普通空调;

16.2) 无需安装冷却塔,改善城市热岛效应,节约水资源;

17.3) 夜间低谷电制冷,移峰填谷,降低运行成本;

18.4) 自来水供水温度升高,降低制热能耗。

19.附图说明:

20.下面结合附图说明对本实用新型做进一步说明。

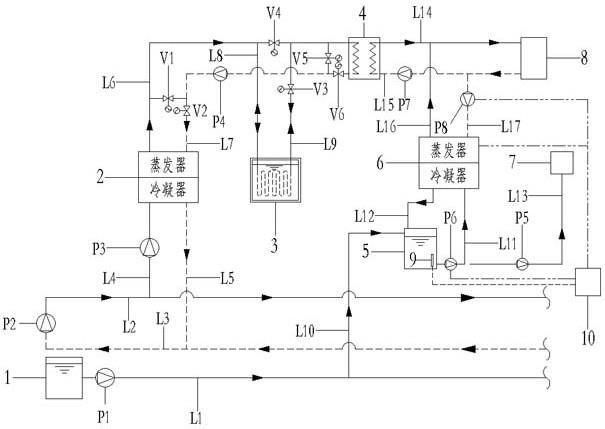

21.图1为本实用新型一种基于供热循环水及自来水利用的区域供冷复合系统流程图。

22.附图标记说明:1-自来水厂清水池;2-双工况冷水机组;3-蓄冰装置;4-板式换热器;5-贮水池;6-水源热泵;7-卫生器具;8-末端空调装置;9-水温传感器;10-自控装置;p1-水厂加压泵;p2-热源泵;p3-分布式循环泵;p4-乙二醇循环泵;p5-贮水池加压水泵;p6-水源侧循环泵;p7-第一空调冷冻水循环泵;p8-第二空调冷冻水循环泵;l1-城市给水管;l2-一次网供水管;l3-一次网回水管;l4-热力入口供水管;l5-热力入口回水管;l6-第一乙二醇供液管;l7-第一乙二醇回流管;l8-第二乙二醇供液管;l9-第二乙二醇回流管;l10-引入管;l11-水源侧进水管;l12-水源侧出水管;l13-建筑给水管;l14-第一冷冻水供水管;l15-第一冷冻水回水管;l16-第二冷冻水供水管;l17-第二冷冻水回水管;v1、v2、v3、v4、v5、v6-电动调节阀。

23.具体实施方式:

24.下面将参考附图并结合实施例来详细说明本实用新型。

25.本实用新型公开一种如图1所示的基于供热循环水及自来水利用的区域供冷复合系统,在循环冷却水侧,一次网供水管(l2)和一次网回水管(l3)内留存的循环水在热源泵(p2)的驱动作用下循环流动,分布式循环泵(p3)驱动一次网供水管(l2)内循环水通过热力入口供水管(l4)进入双工况冷水机组(2)的冷凝器,吸收热量后通过热力入口回水管(l5)

进入一次网回水管(l3),最终释放到土壤中去。在载冷剂乙二醇侧,夜间空调系统不运行时,关闭电动调节阀(v1、v4、v6),开启电动调节阀(v2、v3、v5),经蓄冰装置(3)加热的乙二醇溶液,在乙二醇循环泵(p4)的驱动作用下,通过第二乙二醇回流管(l9)和第一乙二醇回流管(l7)进入双工况冷水机组(2)的蒸发器,冷却后通过第一乙二醇供液管(l6)和第二乙二醇供液管(l8)进入蓄冰装置(3),将其中静止的水冷却并结成冰,乙二醇溶液在双工况冷水机组(2)和蓄冰装置(3)之间循环流动,直至整个蓄冰装置(3)内的冻结冰量满足要求,即双工况冷水机组(2)制冰蓄冷过程。双工况冷水机组(2)停止运行,关闭电动调节阀(v2),开启电动调节阀(v1),电动调节阀(v3、v4、v5、v6)设开启,乙二醇溶液在乙二醇循环泵(p4)的驱动作用下进入蓄冰装置(3),经过冷却降温后进入板式换热器(4)将冷量传递给空调侧冷冻水回水,即蓄冰装置(3)供冷工程。贮水池(5)内水温传感器(9)监测水温超过30℃时,水源热泵(6)停止供冷,双工况冷水机组(2)和蓄冰装置(3)联合供冷,其过程如下:关闭电动调节阀(v1、v5),开启电动调节阀(v2、v6),电动调节阀(v3、v4)设为开启,经换热器(4)升温后的乙二醇溶液在乙二醇循环泵(p4)的驱动作用下首先进入双工况冷水机组(2)的蒸发器进行一次冷却降温,然后再次进入蓄冷装置(3)进行二次冷却降温。

26.与此同时,水厂加压泵(p1)将自来水厂清水池(1)内自来水通过城市给水管(l1)和引入管(l10)输送进入贮水池(5)。水源侧,贮水池(5)内的自来水经水源侧循环泵(p6)加压通过水源侧进水管(l11)进入水源热泵(6)的冷凝器,吸热升温后通过水源侧出水管(l12)进入贮水池(5),与通过引入管(l10)进入的自来水混合并降温,贮水池(5)内的自来水在贮水池(5)和水源热泵(6)之间循环流动,自控装置(10)接受水温传感器(9)的信号并判断水温是否大于30℃,则控制水源侧循环泵(p6)、第二空调冷冻水循环泵(p8)和水源热泵(6)停止运行。而部分升温后的自来水经贮水池加压水泵(p5)通过建筑给水管(l13)进入卫生器具。

27.空调负荷侧,经水源热泵(6)蒸发器、板式换热器冷却降温后的冷冻水回水分别进入第二冷冻水供水管(l16)和第一冷冻水供水管(l14)合并为一路冷冻水供水进入末端空调装置(8),冷冻水升温后分为两路,一路在第二空调冷冻水循环泵(p8)的驱动作用下通过第二冷冻水回水管(l17)进入水源热泵(6)的蒸发器,另一路在第一空调冷冻水循环泵(p7)的驱动作用下通过第一冷冻水回水管(l15)进入换热器。

28.对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本技术。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本技术的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本技术将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1