一种不锈钢管束式蒸发式冷凝器的制作方法

1.本实用新型涉及制冷与空调设备的领域,具体涉及一种不锈钢管束式蒸发式冷凝器。

背景技术:

2.蒸发冷却式冷水机组是以水和空气为冷却介质,为空调末端提供冷源的空调设备,采用蒸发式冷凝器,利用水的蒸发潜热来换热,机组能以较低的冷凝温度运行,节能效果显著,运行成本低,是一种高效的节能空调设备,受制冷用户的普遍青睐。

3.在蒸发冷却式空调设备使用过程中,由于蒸发浓缩效应导致冷却水硬度增大,使得蒸发式冷凝器易结垢,进而降低换热效率,影响性能发挥。由于冷却喷淋水系统为开式系统,冷却水质难于控制达标,腐蚀问题也一直困扰着蒸发式冷凝器的安全应用。目前,采用热浸锌处理的碳钢盘管制造蒸发式冷凝器成为应用主流。其换热管为商品化的碳钢直管,为构成蛇形换热流道,换热管束由多根直管通过u形弯头焊接而成,多数厂家采用u形管通过中间对焊方式连接。然而,这种通过焊接方式将多根碳钢直管连接而成的换热盘管,因存在较多的对接焊缝暴露于冷却水中,易受腐蚀影响,存在可靠性低的缺点。近年来,也有极个别厂家采用连续弯制成型工艺,解决换热管对接焊问题。不过,目前的碳钢管蒸发式冷凝器主要采用管直径25mm的换热管,弯管半径55mm,弯制前的一根直管最长达100米以上,又长又重,难于实施自动化弯管,管束换热器弯制作业区占地大。

4.中国专利文献(cn211601605u)公开了一种蒸发式冷凝器管束结构通过间隔板将相邻换热管进行分隔,并通过固定拉杆与紧固螺母配合对换热管进行紧固。该管束结构能够有效改善换热管之间的摩擦问题,并且对换热管的u形端部起到良好的紧固作用,减少运行磨损。

5.然而,包括该专利公开文献在内的现有碳钢管管束蒸发式冷凝器还存在以下缺陷:

6.1、现有碳钢管管束蒸发式冷凝器,最小管径在18mm以上,常用换热管径25mm,管径较大,换热管束长,为及时排出管内冷凝液,需要向出口方向倾斜,即在每一个弯管区形成约1

°

倾角,如图1所示,这样增大了冷凝器高度尺寸,其进出口高度差超出1米,一般为1.3米,这一尺寸推高了整个空调设备机组高度,导致运输安装困难;

7.2、现有碳钢管管束蒸发式冷凝器,在结构设计上,各换热管束在两端弯管区采用相互紧靠的方式来实现换热直管的定间距,相邻换热管束错位布置以形成换热直管区域的叉排方式,如图2所示。这种排布非常紧密,沿垂直下行方向,各管束间为零缝隙,杂物颗粒如除垢的脱落物,下落时会被下方的管束阻挡,相对来说下落不顺畅;

8.3、现碳钢管管束蒸发式冷凝器,其防腐蚀能力需要经过特殊的表面处理,如高温热浸锌处理工艺,空调厂家不具备,需要到定点专业厂处理,这种工艺方案延长产品制作周期并提升成本。表面处理之后,涂膜不易均匀,易形成流痕与挂渣,表面粗糙,易脏物聚集,易成为结垢腐蚀区;

9.4、现碳钢管管束蒸发式冷凝器,因管径大,集气与集液腔设计承压等级不高,其设计压力普遍为2.0mpa,难于达到2.5mpa以上,这在制冷系统应用上因承压有限易受应用限制;

10.5、现碳钢管管束蒸发式冷凝器,常用换热管规格为直径25mm,壁厚1.5mm,整个冷凝器存在尺寸大,重量较重现象,而且管内容积太大,需充注大量制冷剂。其通用性差,难于满足空调产品系列化设计需求,在应用制冷量200kw以下场合,因压缩机排量小,换热器单元因换热管径太大而难匹配设计。

技术实现要素:

11.本实用新型的目的在于克服现有技术存在的不足,而提供一种不锈钢管束式蒸发式冷凝器,解决了现有技术中冷却器尺寸大、重量重、需充注大量制冷剂的问题。

12.本实用新型的目的是通过如下技术方案来完成的:这种不锈钢管束式蒸发式冷凝器,包括骨架、换热管束、集气装置和集液装置,所述骨架为长方体框架结构,换热管束布置在长方体框架的内部空间,所述换热管束包括若干个换热单元,每个换热单元包括二根换热管,各换热单元之间相互平行且间隔布置,并用辅助边板支撑固定在骨架上;换热管为中空的金属管,每根换热管呈连续的“s”形折弯,形成若干直线段和连接在各直线段之间的若干u形段;每根换热管的头部设有上开口,尾部设有下开口,上开口、下开口位于换热管的同一侧,且换热管束的每个上开口和每个下开口均位于骨架的同一侧面上,骨架的该侧面上设置有集气装置和集液装置,所述集气装置与每个上开口连通,用于向换热管内通入气态制冷剂,所述集液装置与每个下开口连通,用于导出换热管换热后形成的液态制冷剂。

13.作为进一步的技术方案,所述换热单元的二根换热管上下交错布置,相邻换热单元之间相邻的换热管也呈上下交错布置。

14.作为进一步的技术方案,每一换热单元通过至少一块定位板固定在辅助边板上,定位板的左右两侧边缘上均间隔开设有若干定位孔,每侧的定位孔数量与每根换热管上的直线段数量相对应,直线段通过定位板进行定位、固定。

15.作为进一步的技术方案,同一换热管中,各直线段之间平行且间隔布置,相邻二个直线段在垂直方向的中心距为s3;相邻二根换热管中,处于上下交错布置的二个直线段在水平方向的间隙为g,在垂直方向的中心距为s2,且s3=2s2,g取2~5mm;相邻二个换热单元中,处于向上错位布置的二根换热管在水平方向的中心距为s1,且s1=d+2g,d为换热管的管径。

16.作为进一步的技术方案,所述定位板上,同侧相邻定位孔之间的垂直中心距为s3,异侧相邻定位孔之间的垂直中心距为s2,所述定位孔的直径为d1,且d1》d,使换热管与定位孔间隙配合。

17.作为进一步的技术方案,所述集气装置包括上管端板和密封安装在上管端板上的进口集气腔,上管端板固定在骨架靠近上开口的棱上,在上管端板表面贯穿开设若干连通孔,连通孔共有二行且上下交错布置,各上开口与上管端板的连通孔一一对应连接,从而将进口集气腔与各换热管连通。

18.作为进一步的技术方案,所述集液装置包括下管端板和密封安装在下管端板上的出口集液腔,下管端板固定在骨架靠近下开口的棱上,在下管端板表面贯穿开设若干连通

孔,连通孔共有二行且上下交错布置,各下开口与下管端板的连通孔一一对应连接,从而将出口集液腔与各换热管连通。

19.作为进一步的技术方案,所述进口集气腔通过进口接管导入气态制冷剂,出口集液腔通过出口接管导出液态制冷剂;进口集气腔与出口集液腔采用模压成型,且设计压力达到3.0mpa。

20.作为进一步的技术方案,所述换热管的管径≤12mm,壁厚≤0.8mm;所述上开口、下开口与对应的上管端板、下管端板采用自熔焊连接;单根换热管的总管程小于20m,换热管采用耐腐蚀材料以连续弯制工艺制成;每根换热管中,各直线段的长度l1<1.5m,上开口与下开口之间的高度差h1小于700mm。

21.作为进一步的技术方案,所述蒸发式冷凝器的换热面积通过改变换热单元的数量进行调整,从而使冷凝器具备不同换热容量。

22.本实用新型的有益效果为:

23.1、换热管束为连续弯制成型,换热管无中间对接焊缝,在蒸发冷却时不易被腐蚀,使用寿命更长;

24.2、每根换热管的直线段通过定位板、辅助边板与骨架定位固定,需要调整换热面积时,只需增减换热单元(定位板)的数量即可;

25.3、换热管束通过定位板设计有细物通过间隙,有助于除垢等细碎物通过,提升防堵塞能力;

26.4、定位板上的定位孔直径略大于换热管的管径,方便装配固定;

27.5、进口集气腔、出口集液腔采用模压成型,且设计压力达到3.0mpa,可以应用在较高压力要求的场合;

28.6、换热管的上开口、下开口与对应的上管端板、下管端板采用自熔焊连接,解决了换热管管径小管壁薄,难以处理不锈钢管与端板焊接工艺的问题;

29.7、换热管的管径≤12mm,总管程小于20m,便于提高自动弯管设备的效率并保证质量,弯管作业区域占地小,同时将冷凝器整体尺寸控制在800mm以下,避免空调整机高度超高,利于运输与安装;

30.8、采用通用化设计的骨架,具有模块化组合特点,易与空调机组系列化设计相匹配。

附图说明

31.图1为现有技术的结构示意图1。

32.图2为现有技术的结构示意图2.

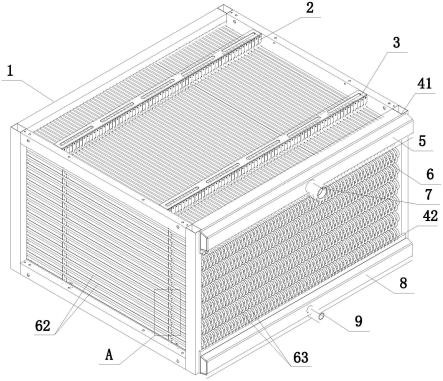

33.图3为本实用新型的立体结构示意图。

34.图4为图3中a区域的局部放大示意图。

35.图5为本实用新型中换热管的结构示意图。

36.图6为本实用新型中集气装置/集液装置的结构示意图。

37.图7为本实用新型中换热管上下交错布置的结构示意图。

38.图8为本实用新型中定位板的结构示意图。

39.图9为本实用新型中换热管与定位板安装后的结构示意图。

40.附图标记说明:骨架1、定位板2、定位孔21、辅助边板3、上管端板41、下管端板42、连通孔43、进口集气腔5、换热管束6、换热管61、直线段62、u形段63、上开口64、下开口65、进口接管7、出口集液腔8、出口接管9。

具体实施方式

41.下面将结合附图对本实用新型做详细的介绍:

42.实施例:如附图3~9所示,这种不锈钢管束式蒸发式冷凝器,包括骨架1、定位板2、定位孔21、辅助边板3、上管端板41、下管端板42、进口集气腔5、换热管束6、换热管61、直线段62、u形段63、上开口64、下开口65、进口接管7、出口集液腔8、出口接管9。

43.参考附图3,该冷凝器具有由不锈钢方管焊接而成的长方体骨架1,换热管束6布置在长方体骨架1的内部空间。如图4、5所示,换热管束6包括若干个换热单元,各换热单元之间依次平行且间隔布置,每个换热单元通过二块定位板2进行定位,二块定位板2固定在对应的辅助边板3上,由辅助边板3支撑固定在骨架1上。每个换热单元包括二根换热管61(固定在同一块定位板2上),换热管61为中空的金属管,如图5所示,每根换热管61呈连续的“s”形折弯,形成若干直线段62和连接在各直线段62之间的若干u形段63。在每根换热管61的头部设有上开口64,尾部设有下开口65,上开口64、下开口65位于换热管61的同一侧(图5中左侧,图3中右侧)。换热管束6的每个上开口64和每个下开口65均位于骨架1的同一侧面上(即图3中标注有u形段63的一侧),在骨架1的该侧面上设置有上管端板41和下管端板42。上管端板41的外侧焊接有进口集气腔5,上管端板41的内侧固定在骨架1靠近上开口64的棱上。下管端板42的外侧焊接有出口集液腔8,下管端板42的内侧固定在骨架1靠近下开口65的棱上。

44.如图6所示,在上管端板41(下管端板42)表面贯穿开设若干连通孔43(图6中虚线所示),连通孔43共有二行且呈上下交错布置,各上开口64(下开口65)与上管端板41(下管端板42)的连通孔43一一对应连接,从而将进口集气腔5(出口集液腔8)与各换热管61对应连通。进口集气腔5通过进口接管7导入气态制冷剂,出口集液腔8通过出口接管9导出液态制冷剂。优选地,为达到3.0mpa设计压力,上管端板41、下管端板42采用10mm不锈钢板,进口集气腔5与出口集液腔8采用6mm不锈钢板经过冷弯一次模压成型。

45.如图7所示,换热单元的二根换热管61上下交错布置,相邻换热单元之间相邻的换热管61也呈上下交错布置。优选地,在同一换热管61中,各直线段62之间平行且间隔布置,相邻二个直线段62在垂直方向的中心距为s3。相邻二根换热管61中,处于上下交错布置的二个直线段62在水平方向的间隙为g(2~5mm,优选为2mm),在垂直方向的中心距为s2,且s3=2s2。相邻二个换热单元中,处于向上错位布置的二根换热管61在水平方向的中心距为s1,且s1=d+2g,d为换热管61的管径,s1、s2、g可据管径d相应调整,以保持细小物可垂直下落不受阻挡。

46.每一换热单元通过二块定位板2固定在辅助边板3上,如图8、9所示,定位板2的左右两侧边缘上均间隔开设有若干定位孔21,每侧的定位孔21数量与每根换热管61上的直线段62数量相对应,直线段62通过定位板2进行定位、固定。优选地,在定位板2上,同侧相邻定位孔21之间的垂直中心距为s3,异侧相邻定位孔21之间的垂直中心距为s2,定位孔21的直径为d1,且d1》d,使换热管61与定位孔21间隙配合,便于装配。

47.进一步的,换热管61的管径≤12mm(优选为9.52mm),壁厚≤0.8mm,由于换热管管径小管壁薄,难以处理不锈钢管与端板焊接工艺的问题,故上开口64、下开口65与对应的上管端板41、下管端板42采用自熔焊连接。优选地,换热管61采用耐腐蚀材料以连续弯制工艺制成,无需中间对接焊缝,无需进行如碳钢盘管高温热浸锌处理,可使换热管束表面呈现原有光滑质地,不会有热浸锌处理导致的表面粗糙而易沉积脏物易结垢而影响换热问题。工序简化,提高生产效率,降低成本。此外,单根换热管61的总管程小于20m,能够提高自动弯管设备的效率并保证质量,弯管作业区域占地小。同时,如图5所示,在每根换热管61中,各直线段62的长度l1<1.5m,上开口64与下开口65之间的高度差h1小于700mm。将冷凝器整体尺寸控制在800mm以下,避免空调整机高度超高,利于运输与安装。

48.本实用新型的蒸发式冷凝器采用通用化设计,不同型号采用相同的框架(骨架1),只需通过改变换热管排数(换热单元的数量)调整换热器设计面积,从而使冷凝器具备不同换热容量。冷凝器为小尺寸单元化设计,易组合使用,适合蒸发冷却式产品系列化应用。

49.本实用新型的工作过程:如图3所示,该蒸发式冷凝器长1350mm,宽1177mm,高774mm,进出口高度间距660mm,而相同容量的碳钢管管束式冷凝器,其进出口高度间距为1328mm,长1830mm,实现尺寸紧凑化要求。此外,采用管径9.52mm的sus304不锈钢管(换热管),管壁厚0.50mm,每米千克重0.11(kg/m),每米管内容积56.98毫升(ml)。而常用碳钢管为管径25mm,管壁厚1.50mm,每米千克重0.863(kg/m),每米管内容积379.9毫升(ml)。采用9.52mm小管径后,有效减小了管内容积,可大幅减小制冷剂充填量,也可有效降低冷凝器设计重量。同时,单根换热管展开成直管后长度为18.8m,可通过自动弯管机作业连续弯管加工出换热管束。换热管束预留细物通过间隙(即图7中间隙g)为2mm,骨架采用40*60*1.5规格的不锈钢方管焊接成整体式框架,管端板再与框架补强焊接为一体式,整体结构强度高,达到3.0mpa设计要求,经受4.0mpa气压试验。

50.使用时,由进口接管7向进口集气腔5导入高温的气态制冷剂,气态制冷剂通过上管端板41上的连通孔43(上开口64)进入各换热管61内,沿着直线段62、u形段63流动换热,换热后形成的液态制冷剂从下管端板42上的连通孔43(下开口65)进入出口集液腔8,最后由出口接管9导出。

51.可以理解的是,对本领域技术人员来说,对本实用新型的技术方案及实用新型构思加以等同替换或改变都应属于本实用新型所附的权利要求的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1