一种模块化膜式微通道的蓄能系统及蓄能方法

本发明涉及一种模块化膜式微通道的蓄能系统及蓄能方法。

背景技术:

1、2021年,全球的建筑能耗占据了30%的总能耗,并贡献了27%的总能源排放。在中国,建筑运行阶段总能耗高达10.6亿吨标煤,其中,建筑运行能耗中供冷和供热能耗超过了40%。因此推广发展可再生能源制冷制热技术对建设绿色低碳城市和实现碳中和目标具有重要的意义。太阳能因其资源分布广泛,获取方便而备受青睐。但是太阳能具有明显的间歇性和不稳定性,这使得太阳能供热/制冷和建筑用能需求之间出现严重的时间和强度不匹配问题。为解决此问题,热储能技术逐渐引起研究者的关注。热储能技术可以把太阳能的热量储存下来,并在需要的时候为建筑供热或供冷,实现完全利用太阳能资源为建筑提供绿色低碳能源。

2、热储能技术分为显热蓄能、潜热蓄能和热化学蓄能。储能的两个主要评价指标是蓄能密度(esd)和蓄能效率(ese)。蓄能密度(esd)是指单位体积内系统存储的能量。蓄能效率(ese)是指系统释能过程总制冷量(或制热量)和充能过程中热源的总输入量与其他耗能部件消耗能量之和的比值。显热蓄能由于温度变化范围较小导致蓄能密度(esd)低。潜热蓄能因为相变材质(pcm)的热导率很低导致蓄/释能过程很慢且蓄能效率(ese)比较低。热化学蓄能技术主要分为固体吸附式、热化学反应式以及液体吸收式,由于热能以化学能的形式储存下来,其蓄能密度(esd)高,储存时间长,且储存的能源易于远距离运输,在未来的长期热储能技术中占据着重要的地位。但是,相较于显热和潜热蓄能,热化学蓄能技术复杂,成本较高。在热化学蓄能技术中,固体吸附式热化学蓄能的蓄能效率较低,化学反应热化学蓄能则通常需要很高的充能温度(超过200℃)。因此,液体吸收式热化学蓄能是一个很好的选择,其热损失少,蓄能效率和蓄能密度都比较高。另外,其释能方式有很多种,可以制冷、制热、除湿等,这使得储存的能源的用途更加灵活、多样。

3、传统的吸收式蓄能系统多采用喷淋式,而喷淋式热质交换器的传热传质效率低,体积庞大,导致喷淋式蓄能系统的蓄能效率(ese)和蓄能密度(esd)优势不明显。此外,传统的喷淋式蓄能系统需要80℃以上的热源温度才能进行正常的充能过程,这使得一部分太阳能资源无法被充分利用。如果降低充能温度以充分利用低温热源,则需要使用压缩辅助式吸收式蓄能系统或者双级吸收式蓄能系统,但这会额外耗能、提升系统复杂度并大大增加了系统体积。

4、此外,传统的吸收式蓄能系统结构固定,在偏离设计工况条件下,系统中的热质交换器的传热传质速率低下,导致系统蓄/释能效率偏低,且难以根据外部条件进行适应性调节。因此,如何使吸收式蓄能系统更加高效、紧凑、灵活,在不增加系统复杂度和额外能耗的基础上充分利用低温热源,并能跟随蓄/释能条件进行适应性调节,对未来充分利用太阳能资源来满足建筑用能,实现建筑节能领域的碳中和目标具有重要意义。

技术实现思路

1、本发明的目的在于克服现有技术中的不足之处,提供一种模块化膜式微通道的蓄能系统及蓄能方法。

2、为了实现本发明的目的,我们将采用如下所述的技术方案加以实施:

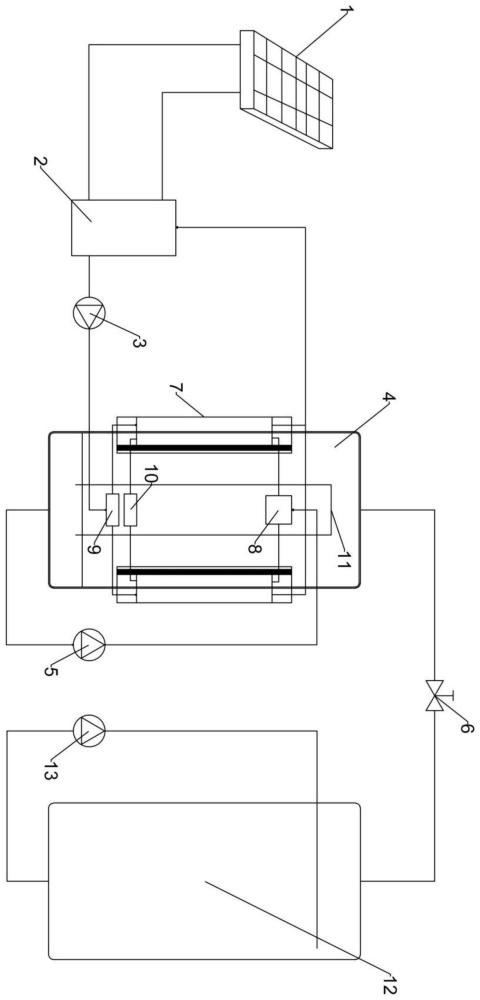

3、一种模块化膜式微通道蓄能系统,该系统包括一蓄能介质罐、一蓄能介质泵、一制冷剂罐、一制冷剂泵,所述的蓄能介质罐通过控制阀与制冷剂罐连接;所述的蓄能介质泵能将蓄能介质罐内的蓄能介质输送给设置在蓄能介质罐内的热交换器;所述的制冷剂泵能将制冷剂罐内的冷却水输送给设置在制冷剂罐内的冷凝器,其特征在于,

4、所述的热交换器包括沿顺时针或逆时针方向依次布置在蓄能介质罐的侧壁中段的两组膜式微通道热质交换器模块,每一组膜式微通道热质交换器模块包括按编号顺序布置的一膜式微通道热质交换器模块ⅰ、一膜式微通道热质交换器模块ⅱ和一膜式微通道热质交换器模块ⅲ以及一膜式微通道热质交换器模块ⅳ;两组膜式微通道热质交换器模块中编号相同的膜式微通道热质交换器模块一一对应,且膜式微通道热质交换器模块ⅰ到ⅳ的传热流体通道和蓄能介质通道的宽度和深度递增;其中,每一个膜式微通道热质交换器模块的传热流体通道位于蓄能介质罐的侧壁外侧,蓄能介质通道位于蓄能介质罐的侧壁内侧;

5、该系统还包括结构相同的蓄能介质分配器以及热水分配器,其中,

6、所述的蓄能介质或热水分配器的蓄能介质或热水进口与蓄能介质或热水泵的输出口连接,其的蓄能介质或热水分配口包括两组蓄能介质或热水分配口,每一组蓄能介质或热水分配口包括从上到下依次排列的四个蓄能介质或热水分配口,四个蓄能介质会热水分配口通过管道分别与膜式微通道热质交换器模块ⅰ、膜式微通道热质交换器模块ⅱ和膜式微通道热质交换器模块ⅲ以及膜式微通道热质交换器模块ⅳ的蓄能介质通道或传热流体通道的进液口连接。

7、作为本发明的优选方案,所述的系统还包括气液隔离罩,所述的气液隔离罩设置于蓄能介质罐内,且其罩口通过蓄能介质液封,将设置其内的蓄能介质分配器、热水分配器以及蓄能介质收集器与蓄能介质罐内的蒸汽隔离。

8、作为本发明的优选方案,所述的蓄能介质收集器通过管道分别与两组膜式微通道热质交换器模块中的膜式微通道热质交换器模块ⅰ、膜式微通道热质交换器模块ⅱ和膜式微通道热质交换器模块ⅲ以及膜式微通道热质交换器模块ⅳ的蓄能介质通道的出液口连接,其通过蓄能介质排放口将蓄能介质排入蓄能介质罐内。

9、作为本发明的优选方案,所述的膜式微通道热质交换器模块包括传热流体通道、导热金属板、蓄能介质通道、多孔膜以及膜支撑板,所述的导热金属板的两侧分别设置传热流体通道和蓄能介质通道;所述的多孔膜覆盖蓄能介质通道;所述的膜支撑板为多孔膜提供机械强度支撑。

10、作为本发明的优选方案,所述的蓄能介质分配器与热水分配器的结构相同,所述蓄能介质或热水分配器包括:壳体、进液或热水供应端、蓄能介质或热水分配口、活塞和弹簧,其中,

11、壳体,用于容纳蓄能介质或热水;

12、蓄能介质或热水分配口,设置在壳体四周,用于分配蓄能介质或热水;

13、进液或热水供应端,设置在壳体的顶部,用于接收来自蓄能介质泵或水泵的蓄能介质或热水;

14、活塞,设置在壳体内,其下部设置有所述的弹簧,其能够在蓄能介质或热水流量的作用下向下移动,将蓄能介质或热水分配给膜式微通道热质交换器模块ⅰ、膜式微通道热质交换器模块ⅱ和膜式微通道热质交换器模块ⅲ以及膜式微通道热质交换器模块ⅳ的蓄能介质通道或传热流体通道;在弹簧的作用下复位。

15、作为本发明的优选方案,所述的蓄能介质收集器包括具有内腔的本体和连接管,通过连接管将所有膜式微通道热质交换器模块的蓄能介质通道的出液口与具有内腔的本体连通,用于收集各个膜式微通道热质交换器模块的蓄能介质,混合后导入蓄能介质罐中。

16、作为本发明的优选方案,所述的膜式微通道热质交换器模块ⅰ的结构尺寸:宽0.2-0.4mm,长10-20cm,深0.1-0.5mm;

17、所述的膜式微通道热质交换器模块ⅱ的结构尺寸:宽0.4-0.6mm,长20-30cm,深0.5-0.8mm;

18、所述的膜式微通道热质交换器模块ⅲ的结构尺寸:宽0.6-0.8mm,长30-40cm,深0.8-1.2mm;

19、所述的膜式微通道热质交换器模块ⅳ的结构尺寸:宽0.8-1.0mm,长40-50cm,深1.2-1.5mm。

20、作为本发明的优选方案,所述的热源包括太阳能集热器。

21、一种利用所述的模块化膜式微通道蓄能系统实现蓄能的方法,该方法包括:

22、s1、根据太阳能辐射强度的强弱,调节所述系统中的热水泵和蓄能介质泵向热水分配器和蓄能介质分配器输出热水和蓄能介质的流量;

23、s2、所述的热水分配器和蓄能介质分配器在热水和蓄能介质的流量作用下分别将热水和蓄能介质按编号顺序同步分配至膜式微通道热质交换器模块ⅰ、ⅱ、ⅲ和ⅳ中的膜式微通道热质交换器模块ⅰ、膜式微通道热质交换器模块ⅰ和ⅱ、膜式微通道热质交换器模块ⅰ、ⅱ和ⅲ、或膜式微通道热质交换器模块ⅰ、ⅱ、ⅲ和ⅳ的传热流体通道和蓄能介质通道中进行太阳能储热工作。

24、作为本发明的优选方案,所述的热水泵和蓄能介质泵均能够根据太阳能辐射强度的强弱进行变频调速。

25、作为本发明的优选方案,所述的蓄能介质包括离子液体。

26、本发明的有益效果在于,本发明即解决了传统吸收式蓄能系统体积大、效率低的问题,实现了高效、紧凑的太阳能蓄能;又解决了离子液体在膜式微通道蓄能系统中遇到的高压降问题,本发明筛选耦合离子液体作为蓄能介质和微通道/多孔膜结构设计的膜式微通道蓄能系统,在发挥耦合离子液体优势的同时尽可能的避免其物性特征导致的限制;对蓄能装置采用模块化设计,使膜式微通道蓄能装置安装灵活,体积更加紧凑;根据不同的蓄/释能条件匹配设计蓄能介质循环流量和蓄能模块协同调控机制,使得膜式微通道太阳能蓄能系统可以长时间维持在高效运行区间,充分利用太阳能资源。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!