一种地热尾水温度控制系统的制作方法

[0001]

本实用新型属于地热利用领域,尤其涉及一种地热尾水温度控制系统。

背景技术:

[0002]

现有的地热尾水温度控制系统为三通阀加温度传感器实现热泵一次水进水温度控制。当热泵一次水进水温度超过使用工质温度后热泵机组会停机保护,造成系统运行不稳定,无法正常供热,此时需要人工复位。而且采用三通阀门时口径大造价高,而且三通阀设置于地热水侧,地热水有较强腐蚀性,三通阀门需要经常维护和更新,造成运行成本增加,也降低了热用户满意度偏低。

技术实现要素:

[0003]

为了解决上述技术问题,本实用新型的目的在于提供一种结构简单,且稳定性高的地热尾水温度就控制系统。

[0004]

为了实现上述目的,本实用新型的技术方案如下:一种地热尾水温度控制系统,包括低温热源、换热装置、水源热泵和控制器,所述低温热源具有进水口和出水口,所述低温热源用以对进入其内的水进行加热,所述换热装置具有热媒入口、热媒出口、冷媒入口和冷媒出口,所述水源热泵具有进水口和出水口,所述低温热源的进水口与所述热媒出口通过第一管道连通,所述低温热源的出水口与所述热媒入口通过第二管道连通,所述水源热泵的进水口与所述冷媒出口通过第三管道连通,所述水源热泵的出水口与所述冷媒入口通过第四管道连通,所述第三管道和第四管道之间设有第五管道和第六管道,所述第五管道和第六管道的两端分别与所述第三管道和第四管道连通,所述第五管道上设有电控阀,所述第六管道上设有第一阀门,所述第三管道上靠近其与所述水源热泵进水口的连通处设有第一温度感应器和第一压强感应器,所述第一温度感应器、第一压强感应器和电控阀均与所述控制器电连接。

[0005]

上述技术方案的有益效果在于:如此通过将电控阀设置在第五管道上,在冷媒出口排出的水温过高时(第一温度感应锁感应温度值过高时),可自动通过控制器控制电控阀打开,使得水源热泵排出的低温水能部分与冷媒出口排出的水混合以降低进入到所述水源热泵内的水温,如此确保水源热泵能持续的稳定运行。

[0006]

上述技术方案中所述第四管道与所述水源热泵出水口的连通处分别设有第二温度感应器和第二压强感应器。

[0007]

上述技术方案的有益效果在于:通过设置第二温度感应器和第二压强感应器能快捷的知晓水源热泵的出水温度和出水压强。

[0008]

上述技术方案中所述第三管道与所述冷媒出口的连通处分别设有第一温度计、第一压力表和第二阀门。

[0009]

上述技术方案的有益效果在于:如此能便捷的知道换热装置冷媒出口处的出水温度和出水压强,而设置第二阀门,如此在紧急情况下能紧急关闭第二阀门来截断水流,同时

便于设备的局部维护。

[0010]

上述技术方案中所述第四管道与所述冷媒入口的连通处分别设有第二温度计、第二压力表、第三阀门和第一y形除污器。

[0011]

上述技术方案的有益效果在于:通过在冷媒入口与第四管道的连通处设置第二温度计和第二压力表,如此便于快捷知晓流入到换热装置内冷水的温度和压强,而设置第三阀门能在紧急情况下截断水流,同时便于设备局部维护,设置第一y形除污器能定期的对换热装置与所述水源热泵之间的水流通道内的污渍进行清除。

[0012]

上述技术方案中还包括第七管道,所述第七管道的两端分别与所述第一管道和第二管道连通,所述第七管道上设有第四阀门。

[0013]

上述技术方案的有益效果在于:如此在低温热源出水温度过高时可通过第七管道分流部分水回流至低温热源内以避免整个系统内的热能过高而影响系统运行的稳定性,而设置第四阀门可调节回流水的流量。

[0014]

上述技术方案中所述第一管道与所述热媒出口的连通处设有第三温度计、第三压力表和第五阀门。

[0015]

上述技术方案的有益效果在于:通过在第一管道与所述热媒出口的连通处设置第三温度计和第三压力表,如此能便捷的知晓热媒出口处的出水温度和出水压力,而设置第五阀门能在紧急情况下紧急截断水流。

[0016]

上述技术方案中所述第二管道与所述热媒入口的连通处设有第四温度计、第四压力表、第六阀门和第二y形除污器。

[0017]

上述技术方案的有益效果在于:通过设置第四温度计和第四压力表能便捷的知晓热媒入口处的进水温度和进水压力,而第六阀门可在紧急情况下紧急截断水流,设置第二y形除污器可定期对低温水源与换热装置之间的水流通道内的污渍进行清除。

[0018]

上述技术方案中所述低温热源为地热井。

[0019]

上述技术方案的有益效果在于:采用地热更加节省能耗。

附图说明

[0020]

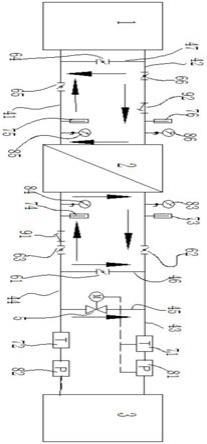

图1为本实用新型实施例所述的地热尾水温度控制系统的结构简图。

[0021]

图中:1低温热源、2换热装置、3水源热泵、41第一管道、42第二管道、43第三管道、44第四管道、45第五管道、46第六管道、47第七管道、5电控阀、61第一阀门、62第二阀门、63第三阀门、64第四阀门、65第五阀门、66第六阀门、71第一温度感应器、72第二温度感应器、73第一温度计、74第二温度计、75第三温度计、76第四温度计、81第一压强感应器、82第二压强感应器、83第一压力表、84第二压力表、85第三压力表、86第四压力表、91第一y形除污器、92第二y形除污器。

具体实施方式

[0022]

以下结合附图和实施例对本实用新型的原理和特征进行描述,所举实例只用于解释本实用新型,并非用于限定本实用新型的范围。

[0023]

如图1所示,本实施例提供了一种地热尾水温度控制系统,包括低温热源1、换热装置2、水源热泵3和控制器,所述低温热源1具有进水口和出水口,所述低温热源1用以对进入

其内的水进行加热,所述换热装置2具有热媒入口、热媒出口、冷媒入口和冷媒出口,所述水源热泵3具有进水口和出水口,所述低温热源1的进水口与所述热媒出口通过第一管道41连通,所述低温热源1的出水口与所述热媒入口通过第二管道42连通,所述水源热泵3的进水口与所述冷媒出口通过第三管道43连通,所述水源热泵3的出水口与所述冷媒入口通过第四管道44连通,所述第三管道43和第四管道44之间设有第五管道45和第六管道46,所述第五管道45和第六管道46的两端分别与所述第三管道43和第四管道44连通,所述第五管道45上设有电控阀5,所述第六管道46上设有第一阀门61,所述第三管道43上靠近其与所述水源热泵3进水口的连通处设有第一温度感应器71和第一压强感应器81,所述第一温度感应器71、第一压强感应器81和电控阀5均与所述控制器电连接。如此通过将电控阀设置在第五管道上,在冷媒出口排出的水温过高时(第一温度感应锁感应温度值过高时),可自动通过控制器控制电控阀打开,使得水源热泵排出的低温水能部分与冷媒出口排出的水混合以降低进入到所述水源热泵内的水温,如此确保水源热泵能持续的稳定运行。其中,所述电控阀优选的为电动阀。

[0024]

其中,上述技术方案中所述第四管道44与所述水源热泵3出水口的连通处分别设有第二温度感应器72和第二压强感应器82,通过设置第二温度感应器和第二压强感应器能快捷的知晓水源热泵的出水温度和出水压强。

[0025]

其中,上述技术方案中所述第三管道43与所述冷媒出口的连通处分别设有第一温度计73、第一压力表83和第二阀门62,如此能便捷的知道换热装置冷媒出口处的出水温度和出水压强,而设置第二阀门,如此在紧急情况下能紧急关闭第二阀门来截断水流,同时便于设备的局部维护。

[0026]

其中,上述技术方案中所述第四管道44与所述冷媒入口的连通处分别设有第二温度计74、第二压力表84、第三阀门63和第一y形除污器91,通过在冷媒入口与第四管道的连通处设置第二温度计和第二压力表,如此便于快捷知晓流入到换热装置内冷水的温度和压强,而设置第三阀门能在紧急情况下截断水流,同时便于设备局部维护,设置第一y形除污器能定期的对换热装置与所述水源热泵之间的水流通道内的污渍进行清除。

[0027]

其中,上述技术方案中还包括第七管道47,所述第七管道47的两端分别与所述第一管道41和第二管道42连通,所述第七管道47上设有第四阀门64,如此在低温热源出水温度过高时可通过第七管道分流部分水回流至低温热源内以避免整个系统内的热能过高而影响系统运行的稳定性,而设置第四阀门可调节回流水的流量。

[0028]

其中,上述技术方案中所述第一管道41与所述热媒出口的连通处设有第三温度计75、第三压力表85和第五阀门65,通过在第一管道与所述热媒出口的连通处设置第三温度计和第三压力表,如此能便捷的知晓热媒出口处的出水温度和出水压力,而设置第五阀门能在紧急情况下紧急截断水流。

[0029]

其中,上述技术方案中所述第二管道42与所述热媒入口的连通处设有第四温度计76、第四压力表86、第六阀门66和第二y形除污器92,通过设置第四温度计和第四压力表能便捷的知晓热媒入口处的进水温度和进水压力,而第六阀门可在紧急情况下紧急截断水流,设置第二y形除污器可定期对低温水源与换热装置之间的水流通道内的污渍进行清除。

[0030]

其中,上述技术方案中所述低温热源1为地热井,采用地热更加节省能耗。

[0031]

其中,所述第一阀门61、第二阀门62、第三阀门63、第四阀门64、第五阀门65和第六

阀门66还分别可调节对应的管路上的水流量,优选的,所述第一阀门61、第二阀门62、第三阀门63、第四阀门64、第五阀门65和第六阀门66均为手动式球阀。其中,所述电控阀优选的为电动阀或电磁阀。

[0032]

本实施例的特点在于,其可通过电控阀来灵活的调节第三管道与水源热泵进水口处的进水温度,如此使得水源热泵能保持稳定的持续运行,同时能使得其输出的温度相对恒定,从而能有效的提高热用户满意度。

[0033]

以上所述仅为本实用新型的较佳实施例,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1