基于LNG浅中深冷温区分段式的冷能回收与梯级利用系统的制作方法

本发明属于可再生能源,尤其涉及一种基于lng浅中深冷温区分段式的冷能回收与梯级利用系统。

背景技术:

1、“双碳”战略下,我国正加快构建清洁、低碳、安全、高效的能源体系,天然气作为清洁低碳化石能源,在能源转型中起到了桥梁和支撑作用。液化天然气(liquefied naturalgas,简称lng)是将天然气经净化处理后,再经过压缩、冷却至-162℃变成的低温液体,是一种更加清洁、优质的燃料。常压下的lng蕴藏了大量高品质的冷能。据报道,接收站中lng气化时可释放约830kj/kg的高品位冷量,即常压下每吨lng冷能相当于230kwh的电能。然而,目前大多数lng再气化终端将冷能释放至海水或气体中,造成大量能源的浪费。因此,若将这部分冷能充分回收并应用到相关工业领域。不仅符合绿色低碳发展和构建循环经济模式的理念,同时有助于拓展lng产业链,产生可观的经济、社会和环境效益。

2、根据lng冷量利用温度梯度,可分为深冷区(-160~-100℃)、中冷区(-100~-50℃)以及浅冷区(-50~0℃)利用方式。但现有的lng冷能利用技术多是针对单一利用方式设计的,而单一方式对应的lng温区较窄,各工艺普遍存在温位匹配不合理、损失大的问题,导致lng冷能利用率偏低(8%~20%)。例如,耦合lng的液化气体储能系统,可利用深冷区的低温lng减少压缩机功耗,提升整体循环效率,目前在改善可再生能源系统和电网负荷转移方面的重要作用而备受关注。但储能系统利用后的lng温区多为-50~-70℃,仍蕴藏较多浅冷区的lng冷能未被利用,同时难以返厂得到有效处理,系统冷能利用效率偏低。此外,lng冷能发电可利用中冷和深冷区的lng冷能,是目前关注最多的lng冷能利用方式。但存在着发电量较小、冷能利用效率偏低的问题。因此,根据lng冷能温位使用范围匹配不同的冷能利用工艺,实现lng冷量的梯级分配,以提高能量利用率和技术经济匹配性,是近年来亟待探索研究的问题。

技术实现思路

1、鉴于采用单一的冷能利用技术仅利用某一段lng温区,导致lng冷能利用效率偏低的问题,本发明实施例提供一种基于lng浅中深冷温区分段式的冷能回收与梯级利用系统,实现lng冷能的最大化梯级利用,灵活储能与释能发电。

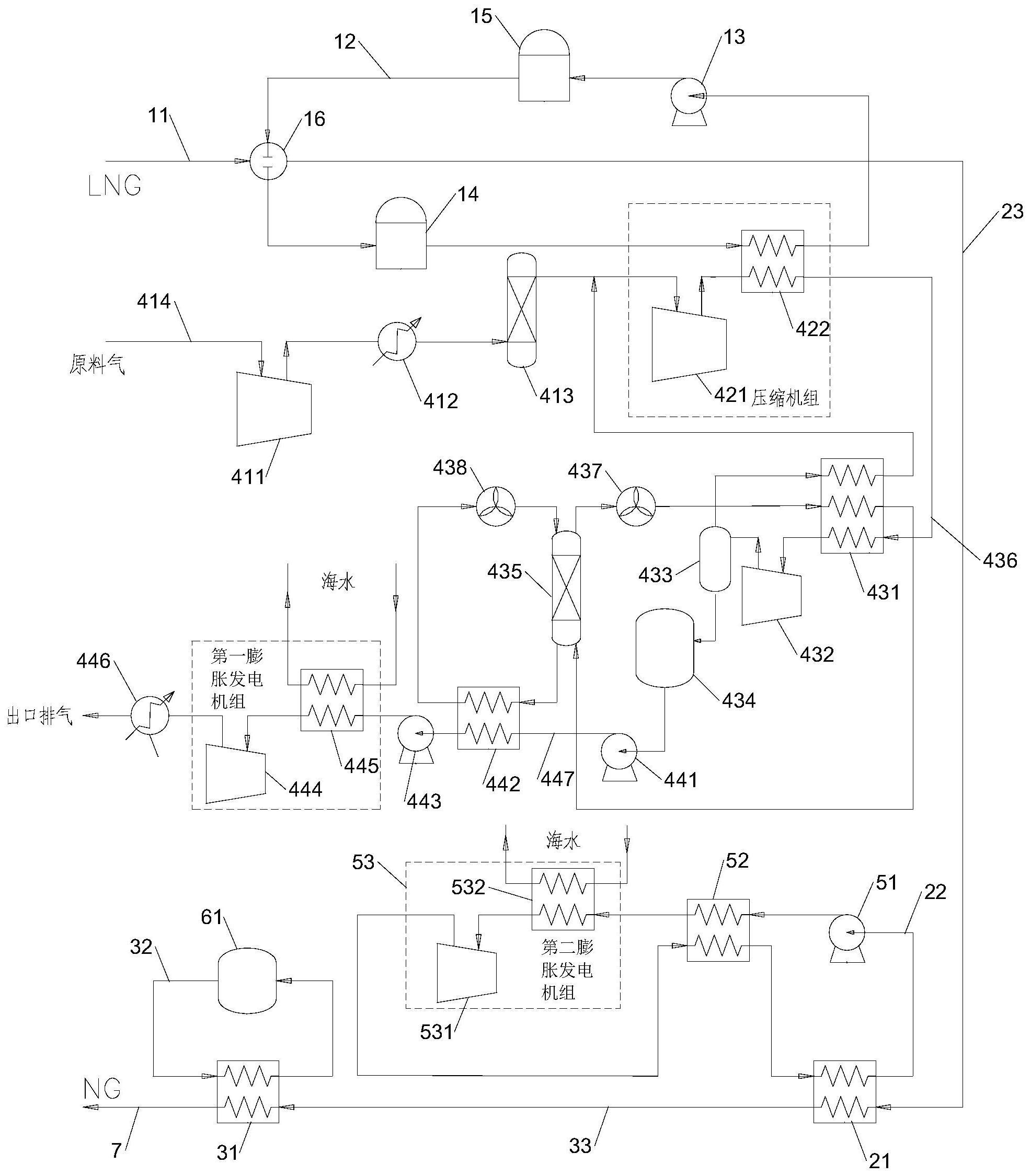

2、本发明实施例采用的技术方案是,一种基于lng浅中深冷温区分段式的冷能回收与梯级利用系统,包括:

3、lng冷能回收单元,包括依次串联的深冷回收区、中冷回收区和浅冷回收区,所述深冷回收区连接lng进料管线,所述lng进料管线内的lng依次流经所述深冷回收区、中冷回收区和浅冷回收区,所述深冷回收区、中冷回收区和浅冷回收区依次回收lng深冷温区的冷能、lng中冷温区的冷能和lng浅冷温区的冷能;

4、深冷利用单元,通过第一冷媒管线与所述深冷回收区连接,所述第一冷媒管线中流通的第一冷媒将所述深冷回收区回收的冷能输送至所述深冷利用单元;

5、中冷利用单元,通过第二冷媒管线与所述中冷回收区连接,所述第二冷媒管线中流通的第二冷媒将所述中冷回收区回收的冷能输送至所述中冷利用单元;

6、浅冷利用单元,通过第三冷媒管线与所述浅冷回收区连接,所述第三冷媒管线中流通的第三冷媒将所述浅冷回收区回收的冷能输送至所述浅冷利用单元。

7、可选实施例中,所述深冷利用单元包括依次连接的气体预处理子单元、压缩冷却子单元、液化气体储能子单元和膨胀发电子单元;所述气体预处理子单元用于对原料气依次进行加压、冷却和纯化;所述压缩冷却子单元用于将所述气体预处理子单元处理后的所述原料气进一步压缩并使进一步压缩后的所述原料气与所述第一冷媒换热降温;所述液化气体储能子单元用于对所述压缩冷却子单元处理后的所述原料气进一步降温,并使其液化及储存;所述膨胀发电子单元用于使储存的液化的原料气升温气化及增压后进行发电。

8、可选实施例中,所述气体预处理子单元包括依次连接的第一压缩机、第一级间换热器和气体纯化设备,所述气体预处理压缩机的进气口连接原料气管线;和/或

9、所述压缩冷却子单元包括由第二压缩机和第二级间换热器构成的压缩机组,所述第二压缩机的进气口与所述气体纯化设备的出气口连接,所述第二级间换热器的冷流体侧的出口和入口分别连接所述第一冷媒管线的两端,所述第二级间换热器的热流体侧的入口连接所述第二压缩机的出气口;和/或

10、所述液化气体储能子单元包括蓄冷换热器、液力透平、气液分离器、液化气体储液罐和蓄能填充床,所述蓄冷换热器、液力透平、气液分离器和液化气体储液罐通过储能管线依次连接,所述蓄能填充床的热流体侧的出口与所述蓄冷换热器的第一冷流体侧的入口连接,所述蓄能填充床的热流体侧的入口与所述蓄冷换热器的第一冷流体侧的出口连接;所述蓄冷换热器的热流体侧的入口与所述第二级间换热器的热流体侧的出口连接,所述蓄冷换热器的热流体侧的出口与所述液力透平的入口连接;和/或

11、所述膨胀发电子单元包括通过膨胀发电管线依次连接的液化气体低温泵、蓄热换热器、增压泵、第一膨胀发电机组和调温器,所述液化气体低温泵的入口与所述液化气体储液罐的出口连接;所述蓄热换热器的冷流体侧的入口与所述液化气体低温泵的出口连接,所述蓄热换热器的冷流体侧的出口与所述增压泵的入口连接,所述蓄热换热器的热流体侧的入口与所述蓄能填充床的冷流体侧的出口连接,所述蓄热换热器的热流体侧的出口与所述蓄能填充床的冷流体侧的入口连接;所述第一膨胀发电机组的入口连接所述增压泵的出口,所述第一膨胀发电机组的出口连接所述调温器。

12、可选实施例中,所述膨胀发电管线的末端连接至所述第一级间换热器和所述气体纯化设备之间的管线上,用于将由所述第一膨胀发电机组的出口出来的气体通过所述调温器调温后送入所述气体纯化设备。

13、可选实施例中,所述蓄冷换热器的第二冷流体侧的入口连接所述气液分离器的气体出口,所述蓄冷换热器的第二冷流体侧的出口连接至所述气体纯化设备与所述压缩机组之间的管线上。

14、可选实施例中,所述深冷回收区用于回收lng中-160~-100℃深冷温区的冷能,所述深冷回收区包括通过所述第一冷媒管线依次连接的第一冷能换热器、第一冷媒罐、第一冷媒泵和第二冷媒罐,所述第一级间换热器串联于所述第一冷媒管线上;所述第一级间换热器的冷流体侧的出口连接所述第一冷媒泵的入口,所述第一级间换热器的冷流体侧的入口连接所述第一冷媒罐的出口,所述第一冷媒罐的入口连接所述第一冷能换热器的热流体侧的出口,所述第一冷能换热器的热流体侧的入口连接所述第二冷媒罐的出口;所述第一冷能换热器的冷流体侧的入口连接所述lng进料管线,所述第一冷能换热器的冷流体侧的出口连接第一lng输送管线的一端。

15、可选实施例中,所述中冷回收区用于回收lng中-100~-50℃中冷温区的冷能,所述中冷回收区包括第二冷能换热器,所述第一lng输送管线的另一端连接至所述第二冷能换热器的冷流体侧的入口,所述第二冷能换热器的冷流体侧的出口连接第二lng输送管线的一端;所述第二冷能换热器的热流体侧的出口和入口分别连接所述第二冷媒管线的两端;和/或

16、所述浅冷回收区用于回收lng中-50~0℃浅冷温区的冷能,所述浅冷回收区包括第三冷能换热器,所述第二lng输送管线的另一端连接至所述第三冷能换热器的冷流体侧的入口,所述第三冷能换热器的冷流体侧的出口连接ng管线;所述第三冷能换热器的热流体侧的出口和入口分别连接所述第三冷媒管线的两端。

17、可选实施例中,所述中冷利用单元包括冷能发电单元,所述冷能发电单元包括通过所述第二冷媒管线依次连接的第二冷媒泵、第二冷媒换热器和第二膨胀发电机组,所述第二冷媒管线内流通有第二冷媒;所述第二冷能换热器的热流体侧的出口连接所述第二冷媒泵的入口,所述第二冷能换热器的热流体侧的入口连接所述第二冷媒换热器的热流体侧的出口;所述第二冷媒换热器的热流体侧的入口连接所述第二膨胀发电机组的出口,所述第二冷媒换热器的冷流体侧的入口连接所述第二冷媒泵的出口,所述第二冷媒换热器的冷流体侧的出口连接所述第二膨胀发电机组的入口。

18、可选实施例中,所述浅冷利用单元包括冷库和/或数据中心,所述冷库和/或数据中心设于所述第三冷媒管线上。

19、可选实施例中,所述第一膨胀发电机组包括第一膨胀机和第三级间换热器,所述第三级间换热器的热流体侧的入口和出口分别连接海水池,所述第三级间换热器的冷流体侧的入口连接所述增压泵,所述第三级间换热器的冷流体侧的出口连接所述第一膨胀机的入口,所述第一膨胀机的出口连接所述调温器。

20、本发明实施例的基于lng浅中深冷温区分段式的冷能回收与梯级利用系统,具有以下有益效果:

21、1.提供了lng冷能回收单元,并根据lng的浅冷(-50~0℃)、中冷(-100~-50℃)、深冷(-160~-100℃)温区选择合适的冷媒传递lng冷量,减少损失。保证后续各级冷能利用装置的平稳运行。

22、2.提供了分段式lng冷能梯级利用系统,引入第一级冷能利用单元液化气体(深冷利用单元),可回收高品位的lng冷能,并实现灵活储能与释能。进一步,将中品位的lng冷能用于第二级冷能利用单元(中冷利用单元),利用有机朗肯循环发电做功。最后,将低品位的lng冷能用于冷库或厂区数据中心冷却。通过上述分段式lng冷能的梯级使用,同时储能和释能结合,增加电网调峰的灵活性。

23、3.分段式lng冷能利用系统相对独立,可根据流程需要进行拆分和组合,提高了整体项目的操作弹性和实用性。

24、应当理解,前面的一般描述和以下详细描述都仅是示例性和说明性的,而不是用于限制本发明。

25、本发明中描述的技术的各种实现或示例的概述,并不是所公开技术的全部范围或所有特征的全面公开。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!