一种脱氮设备的制作方法

1.本实用新型属于污水处理技术领域,具体涉及一种脱氮设备。

背景技术:

2.随着城镇化的不断发展和经济发展水平的不断提高,城市河道的水处理成为人们较为关注的问题。

3.目前生活污水进入地表水,最后汇入附近河流,会造成河流水体氮磷超标以致水质变差。由于生活污水排放较为分散,难以大规模集中处理,且河道水体流量较大,水质具有低浓度、低生化性特点,无法通过城市污水处理厂集中处理的方式进行处理。

4.为了解决上述技术问题,如中国发明专利申请《生化池mbbr工艺耦合反硝化深床滤池脱氮除磷系统及方法》,其专利申请号为cn201811580001.2(申请公开号为cn109650652a)公开了一种生化池mbbr工艺耦合反硝化深床滤池脱氮除磷系统,包括生化池和二沉池,生化池分隔成至少两个腔室,靠近出口的腔室内设有若干悬浮填料;反硝化深床滤池位于二沉池的下游,其包括:絮凝池,内设有搅拌机构,顶部还设有碳源投加机构和絮凝剂投加机构,下游连通设有进水总,进水总渠内设有进水闸门,下游连通设有滤格,滤格下连通设有进水渠,进水渠下为过滤池,过滤池内自上往下依次为滤料层、承托层、滤板以及设于滤板上的滤头;还包括反洗风机和反洗水泵,所述反洗风机的出口通过管路延伸至承托层,反洗水泵的出口通过管路延伸至滤板下方的过滤池内,所述管路上均设有控制阀。该专利能实现对污水的脱氮处理,但是需要设置内部具有搅拌机构、碳源投加机构和絮凝剂投加机构的絮凝池以及配置反洗水泵等反冲洗结构,整个系统结构和工艺流程复杂,成本较高。

5.因此,需要对现有的脱氮设备作进一步的改进。

技术实现要素:

6.本实用新型所要解决的第一个技术问题是针对上述现有技术的现状,提供一种脱氮效率高的脱氮设备。

7.本实用新型所要解决的第二个技术问题是无需反冲洗结构即可达到反冲洗目的的脱氮设备。

8.本实用新型所要解决的第三个技术问题是,提供一种脱氮效率高且无需反冲洗结构即可达到反冲洗目的的污水处理方法。

9.本实用新型解决上述第一个技术问题所采用的技术方案为:一种脱氮设备,包括有第一好氧池及第一缺氧池,所述第一缺氧池与所述第一好氧池相连通,其特征在于:还包括有第一曝气生物滤池、第二缺氧池、第二好氧池及第二曝气生物滤池,沿着水流流动路径,所述第一好氧池、第一缺氧池、第二缺氧池及第二好氧池位于所述第一曝气生物滤池和第二曝气生物滤池之间,所述第一曝气生物滤池、第一好氧池、第一缺氧池、第二缺氧池、第二好氧池及第二曝气生物滤池依次相连通。

10.本实用新型解决上述第二个技术问题所采用的技术方案为:所述第一曝气生物滤池上设置有第一进水管和第一出水管,所述第一进水管上设置有用来控制通断的第一控制阀,所述第一出水管上设置有用来控制通断的第二控制阀,所述第二曝气生物滤池上设置有第二进水管和第二出水管,所述第二进水管上设置有用来控制通断的第三控制阀,所述第二出水管上设置有用来控制通断的第四控制阀。

11.第一好氧池、第一缺氧池、第二好氧池和第二缺氧池的布置方式有多种,但是优选地,所述第一缺氧池和第二缺氧池左右对称布置,所述第一好氧池和第二好氧池左右对称布置,且所述第一缺氧池与所述第一好氧池自前向后依次布置,所述第二缺氧池与第二好氧池自前向后依次布置。

12.实现第一好氧池、第一缺氧池、第二缺氧池及第二好氧池相连通的方式有多种,但是优选地,所述第一好氧池和第一缺氧池相连的壁板在邻近上部的位置上开设有实现两者连通的第一过水孔,所述第一过水孔上遮盖有第一过滤网;所述第一缺氧池和第二缺氧池相连的壁板在邻近底部的位置上开设有实现两者连通的第二过水孔,所述第二过水孔上遮盖有第二过滤网,所述第二缺氧池与所述第二好氧池相连的壁板上开设有第三过水孔,所述第三过水孔上遮盖有第三过滤网。如此,在实现第一好氧池、第一缺氧池、第二缺氧池及第二好氧池依次连通的同时,能对污水进行一定的过滤。

13.优选地,所述第一曝气生物滤池和第二曝气生物滤池内均设置有基本呈水平布置的支撑板,所述支撑板上设置有多个沿该支撑板的长度方向间隔布置的滤头,所述第一曝气生物滤池和第二曝气生物滤池内在位于所述支撑板之上的位置上设置有多个沿支撑板的长度方向间隔布置的第一曝气器,所述第一曝气生物滤池和第二曝气生物滤池内在位于所述第一曝气器之上的位置上均自上而下依次布置有悬浮填料层及重质陶粒层,所述重质陶粒层之下设置有承载重质陶粒层的过滤网板。

14.上述过滤网板的存在,将重质陶粒和悬浮填料限制在过滤网板的上方,不让重质陶粒和悬浮填料穿过过滤网板,不对布水和曝气产生影响,但不阻碍污水的流动,在重质陶粒和悬浮填料的上方不设置过滤网板,其目的是为了让悬浮填料在第一曝气器曝气的作用下,呈涡轮状且往复循环运动,相对增加污水与悬浮填料的接触时间。

15.为了将污泥排出,所述第一好氧池内设置有第一污泥泵,所述第一污泥泵上连接有用来连通所述第一好氧池与外界的第一排污通道;所述第二好氧池内设置有第二污泥泵,所述第二污泥泵上连接有用来连通所述第二好氧池与外界的第二排污通道。如此,避免过量的污泥对设备造成堵塞,影响脱氮效果。

16.优选地,所述第一好氧池在位于所述第一污泥泵的上方设置有第二曝气器,所述第二好氧池在位于所述第二污泥泵的上方设置有第三曝气器,所述第一好氧池和第二好氧池内均填充有组合填料层。

17.所述第一排污通道上连接有与所述第二缺氧池相连通的第一排液通道,所述第一排液通道位于所述第二缺氧池内的管道上具有至少两个沿长度方向间隔布置的第一排出通道;所述第二排污通道上连接有与第一缺氧池相连通的第二排液通道,所述第二排液通道位于所述第一缺氧池内的管道上具有至少两个沿长度方向间隔布置的第二排出通道。如此,使第一污泥泵泵回至第二缺氧池中的活性污泥能较均匀地分布到第二缺氧池中,以及是第二污泥泵泵回至第一缺氧池中的活性污泥能均匀分布到第一缺氧池中,从而保证活性

污泥与污水的接触时长。

18.为了达到脱氮和去碳的目的,所述第一缺氧池和第二缺氧池上分别连接有第一进液通道和第二进液通道,所述第一进液通道和第二进液通道上分别设置有用来控制通断的第五控制阀和第六控制阀,所述第一缺氧池和第二缺氧池内均布置有弹性填料层。如此,在污水缺氧的水环境中,为弹性填料表面及第一污泥泵和第二污泥泵所泵回的活性污泥的反硝化微生物,提供可生物降解的有机物作为有机碳源,以便反硝化微生物利用上述有机物和污泥中残留的硝酸盐、多糖和蛋白质等有机碳源进行反硝化作用,达到脱氮和去碳的目的。

19.本实用新型解决上述第三个技术问题所采用的技术方案为:一种使用上述脱氮设备的污水处理方法,其特征在于,依次包括以下步骤:

20.s1、所述第一控制阀处于打开状态,污水经第一进水管后进入到第一曝气生物滤池内,随后依次流经第一好氧池而进入至第一缺氧池内,第五控制阀及第二污泥泵处于打开状态,此时,所述第二污泥泵将第二好氧池内的污泥泵回至第一缺氧池内进行脱氮和脱碳处理后,随后第一缺氧池内的污水依次流经第二缺氧池、第二好氧池和第二曝气生物滤池进行处理,由于第四控制阀处于打开状态,经处理后的水经第二出水管流出,持续运行一段时间;

21.s2:随后关闭第一控制阀、第五控制阀、第二污泥泵及第四控制阀,第三控制阀处于打开状态,污水经第二进水管进入至第二曝气生物滤池内,随后依次流经第二好氧池而进入至第二缺氧池,由于第六控制阀和第一污泥泵处于打开状态,此时第一污泥泵将第一好氧池内的污泥泵回至第二缺氧池内进行脱氮和脱碳处理,随后第二缺氧池内的污水依次流经第一缺氧池、第一好氧池和第一曝气生物滤池进行处理,由于第二控制阀处于打开状态,经处理后的水经第一出水管流出,并持续运行一段时间;重复上述步骤s1和s2。

22.与现有技术相比,本实用新型的优点在于:将曝气生物滤池baf和移动床生物膜反应池mbbr两种生物膜法污水处理工艺垂直叠加形成mbaf工艺曝气生物滤池使用,实现二者优势互补,且整个脱氮设备简单且合理,脱氮过程简单高效且脱氮效果好;无需反冲洗结构,即可确保微生物的生物活性,通过双向进出水工作模式,在对污水进行脱氮处理的同时达到了反冲洗的效果,运行高效节能,具有竞争优势;另外,悬浮填料、组合填料、弹性填料的使用寿命长,损耗小,运行维护成本较低;此外,活性污泥无流失,高活性污泥浓度使整个脱氮系统具有高水力负荷、高容积负荷,以及较高的生物膜活性等特点。

附图说明

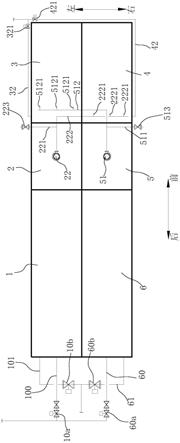

23.图1为本实用新型实施例的部分结构的俯视图;

24.图2为本实用新型实施例的剖面图;

25.图3为本实用新型实施例的俯视图。

具体实施方式

26.以下结合附图实施例对本实用新型作进一步详细描述。

27.如图1至图3所示,本实用新型实施例的脱氮设备包括有依次相连通的第一曝气生物滤池1、第一好氧池2、第一缺氧池3、第二缺氧池4、第二好氧池5及第二曝气生物滤池6。如

图1所示,第一曝气生物滤池1、第一好氧池2和第一缺氧池3自后向前依次布置,第二曝气生物滤池6、第二好氧池5和第二缺氧池4自后向前依次布置,且第一曝气生物滤池1和第二曝气生物滤池6左右对称布置,第一好氧池2和第二好氧池5左右对称布置,第一缺氧池3和第二缺氧池4左右对称布置,本实施例中,左右、前后及上下的方位具体参见图1和图2中箭头所指的方向。

28.如图1所示,沿着水流流动路径,第一好氧池2、第一缺氧池3、第二缺氧池4及第二好氧池5位于第一曝气生物滤池1和第二曝气生物滤池6之间,第一好氧池2位于第一曝气生物滤池1和第一缺氧池3之间,且与第一曝气生物滤池1相连通,第二缺氧池4位于第一缺氧池3和第二好氧池5之间,且与第一缺氧池3相连通,第二好氧池5位于第二缺氧池4和第二曝气生物滤池6之间,且与第二缺氧池4和第二曝气生物滤池6相连通。

29.如图1所示,第一曝气生物滤池1上设置有第一进水管100和第一出水管101,第一进水管100上设置有用来控制通断的第一控制阀10a,第一出水管101上设置有用来控制通断的第二控制阀10b,第二曝气生物滤池6上设置有第二进水管60和第二出水管61,第二进水管60上设置有用来控制通断的第三控制阀60a,第二出水管61上设置有用来控制通断的第四控制阀60b。如此,即可通过第一进水管100进水,也可通过第二进水管60进水,从而使得第一曝气生物滤池1、第一好氧池2、第一缺氧池3、第二缺氧池4、第二好氧池5及第二曝气生物滤池6形成双向流道。

30.为了实现第一曝气生物滤池1与第一好氧池2的连通,如图3所示,第一曝气生物滤池1与第一好氧池2之间设置有实现两者连通的第一管道20,第一管道20包括第一管体201、第二管体202及第三管体203,第一管道20俯视呈u形,第一管体201位于第一曝气生物滤池1内且与第一曝气生物滤池1相连通,第三管体203位于第一好氧池2内,且与第一好氧池2相连通,第二管体202位于第一管体201和第二管体203之间,且横跨第一曝气生物滤池1和第一好氧池2相连的壁板。

31.为了实现第一好氧池2和第一缺氧池3的连通,如图3所示,第一好氧池2和第一缺氧池3相连的壁板在邻近上部的位置上开设有第一过水孔21,第一过水孔21的存在,实现了第一好氧池2和第一缺氧池3的连通,且第一过水孔21上遮盖有第一过滤网211,从而对污水进行一定的过滤。为了实现第一缺氧池3和第二缺氧池4的连通,如图3所示,第一缺氧池3和第二缺氧池4相连的壁板在邻近底部的位置上开设有第二过水孔31,第二过水孔31上遮盖有第二过滤网311,第二过水孔31的存在,实现了第一缺氧池3和第二缺氧池4的连通,第二过滤网311的存在实现对污水的进一步过滤。为了实现第二缺氧池4与第二好氧池5的连通,如图2所示,第二缺氧池4与第二好氧池5相连的壁板在邻近上部的位置上开设有第三过水孔41,第三过水孔41上遮盖有第三过滤网411,第三过水孔41的存在,实现了第二缺氧池4与第二好氧池5的连通,第三过滤网的存在,实现了对污水的进一步的过滤。上述第一过滤网、第二过滤网及第三过滤网均采用不锈钢丝网的形式。

32.为了实现第二曝气生物滤池6与第二好氧池5的连通,如图3所示,第二曝气生物滤池6和第二好氧池5之间设置有实现两者连通的第二管道50,第二管道50包括第一管段501、第二管段502及第三管段503,第二管道50俯视呈u形,第一管段501位于第二曝气生物滤池6内且与第二曝气生物滤池6相连通,第三管段503位于第二好氧池5内,且与第二好氧池5相连通,第二管段502位于第一管段501和第二管段203之间,且横跨第二曝气生物滤池6和第

二好氧池5相连的壁板。

33.第一曝气生物滤池1和第二曝气生物滤池6内均设置有基本呈水平布置的支撑板11,第一曝气生物滤池1和第二曝气生物滤池6的结构完全相同,以下以第二曝气生物滤池6的结构为例进行说明。如图2所示,支撑板11上设置有多个沿该支撑板11的长度方向间隔布置的滤头111,第二曝气生物滤池6内在位于支撑板11之上的位置上设置有多个沿支撑板11的长度方向间隔布置的第一曝气器12,第二曝气生物滤池6内在位于第一曝气器12之上的位置上均自上而下依次布置有悬浮填料层13及重质陶粒层14,重质陶粒层14之下设置有承载重质陶粒层的过滤网板15,重质陶粒层14中的重质陶粒直径为3

‑

5mm,悬浮填料层13中的悬浮填料的直径为25mm,且重质陶粒与悬浮填料的质量比约为2:1,且悬浮填料层和重质陶粒层所铺设的总厚度约为设备高度的1/3。上述悬浮填料层13中悬浮填料采用现有技术中的悬浮填料,重质陶粒采用现有技术中的重质陶粒,本实施例中将不再详细赘述。

34.如图1至图3所示,第一好氧池2内设置有第一污泥泵22,如图1所示,第一污泥泵22上连接有用来连通第一好氧池2与外界的第一排污通道221,第一排污通道221上设置有用来控制该第一排污通道221通断的第一阀门223,第一阀门223的存在,能将第一好氧池2内的污泥排至设备外,防止过量的污泥堵塞设备;第一排污通道221上连接有与第二缺氧池4相连通的第一排液通道222,第一排液通道222位于第二缺氧池4内的管道上开设有至少两个第一排出通道2221。此外,第一好氧池2在位于第一污泥泵22的上方设置有第二曝气器(未标出)。

35.如图1所示,第二好氧池5内设置有第二污泥泵51,第二污泥泵51上连接有用来连通第二好氧池5与外界的第二排污通道511,第二排污通道511上设置有用来控制第二排污通道511通断的第二阀门513,第二阀门513的存在,能将第二好氧池5内的污泥排至设备外,防止过量的污泥堵塞设备;第二排污通道511上连接有与第一缺氧池3相连通的第二排液通道512,第二排液通道512位于第一缺氧池3内的管道上开设有至少两个第二排出通道5121。此外,如图2所示,第二好氧池5在位于第二污泥泵51的上方设置有第三曝气器53。上述的第一好氧池2和第二好氧池5内均填充有组合填料层a,其中组合填料采用现有技术中的组合填料,本实施例中将不再详细赘述。

36.如图3所示,第一好氧池2内的组合填料层a绕开第一污泥泵22布置,且组合填料层a与第一污泥泵22之间的间距为200mm,且组合填料层a中组合填料自上而下依次布置,且相邻组合填料之间的间距为200mm。第二好氧池5内的组合填料层a绕开第二污泥泵51布置,且与第二排液通道512之间的间距为200mm,且组合填料层a中的组合填料自上而下依次布置,且相邻组合填料之间的间距为200mm。

37.如图3所示,上述第一缺氧池3连接有第一进液通道32,第一进液通道32设置有用来控制通断的第五控制阀321;第二缺氧池4上连接有第二进液通道42,第二进液通道42上设置有用来控制通断的第六控制阀421。如图3所示,第一缺氧池3和第二缺氧池4内均布置有弹性填料层b。如图3所示,第一缺氧池3内的弹性填料层b绕开第一排液通道222布置,相邻弹性填料之间的间距为150mm,第二缺氧池4内的弹性填料层b绕开第二排液通道512布置,且弹性填料层b与第二排液通道512之间的间距为150mm。上述弹性填料层中的弹性填料采用现有技术中的弹性填料,本实施例中将不再详细赘述。

38.使用上述脱氮设备的污水处理方法依次包括以下步骤:

39.s1、第一控制阀10a处于打开状态,污水经第一进水管100后进入到第一曝气生物滤池1内,随后依次流经第一好氧池2进入至第一缺氧池3内,而第五控制阀321及第二污泥泵51处于打开状态,此时,第二污泥泵51将第二好氧池5内的污泥也泵回至第一缺氧池3内进行脱氮和脱碳处理后,随后第一缺氧池3内的污水依次流经第二缺氧池4、第二好氧池5和第二曝气生物滤池6进行处理,由于第四控制阀60b处于打开状态,经处理后的水经第二出水管61流出,持续运行2h;

40.s2:随后关闭第一控制阀10a、第五控制阀321、第二污泥泵51及第四控制阀60b,打开第三控制阀60a,污水经第二进水管60进入至第二曝气生物滤池6内,随后依次流经第二好氧池5进入至第二缺氧池4,第六控制阀421和第一污泥泵22处于打开状态,此时,第一污泥泵22将第一好氧池2内的污泥也泵回至第二缺氧池4内进行脱氮和脱碳处理,随后第二缺氧池4内的污水依次流经第一缺氧池3、第一好氧池2和第一曝气生物滤池1进行处理,由于第二控制阀10b处于打开状态,经处理后的水经第一出水管101流出,并持续运行一段时间;重复上述步骤s1和s2,从而轮流切换进水,实现正循环和反循环。

41.如正向循环:污水进入mbaf1池内,悬浮填料层为生物菌群提供了舒适的环境,重质陶粒作为微生物载体,利用在重质陶粒表面形成的一层生物膜来净化污水;随后进入到第一好氧池内,第一好氧池为活性污泥进行有氧呼吸,从而将有机物分解成无机物,随后进入至第一缺氧池内,第一缺氧池利用厌氧菌进一步去除污水中的有机物,第一缺氧池的第一进液通道的作用为弹性填料表面及第一污泥泵和第二污泥泵所泵回的活性污泥的反硝化微生物,提供可生物降解的有机物作为有机碳源,以便反硝化微生物利用上述有机物和污泥中残留的硝酸盐、多糖和蛋白质等有机碳源进行反硝化作用,达到脱氮和去碳的目的;随后进入至第二缺氧池,进一步进行脱氮和去碳处理,流经进入至第二好氧池内,进一步将有机物分解成无机物,在进入至第二曝气生物滤池中,进一步净化水质,最后流出;反之,反向循环亦然。

42.上述实施例中的第一曝气生物滤池简称为mbaf1池,第一好氧池简称为o1池、第一缺氧池简称为a1池,第二缺氧池简称为a2池,第二好氧池简称为o2池,第二曝气生物滤池简称为mbaf2池。上述的mbaf采用现有技术中曝气生物滤池baf和移动床生物膜反应池mbbr相垂直叠加的新式组合工艺。

43.此设备用于河道的水质进行提升,在水力停留时间hrt为2h的条件下,具体水质检测数据如下:

44.进水氨氮mg/l0.760.841.491.982.362.753.103.343.88出水氨氮mg/l0.140.130.300.240.210.200.270.280.29氨氮去除率82%85%80%88%91%93%91%92%93%

45.由上述数据可知,在水力停留时间hrt为2h的条件下,氨氮去除率达到了90%左右,取得了理想的效果。

46.在本实用新型的说明书及权利要求书中使用了表示方向的术语,诸如“前”、“后”、“左”、“右”、“侧”等,用来描述本实用新型的各种示例结构部分和元件,但是在此使用这些术语只是为了方便说明的目的,是基于附图中显示的示例方位而确定的。由于本实用新型所公开的实施例可以按照不同的方向设置,所以这些表示方向的术语只是作为说明而不应视作为限制。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1