一种新型隔油池的制作方法

1.本实用新型涉及污水处理设备的技术领域,尤其是涉及一种新型隔油池。

背景技术:

2.随着城市化的发展,餐饮行业的规模越来越大,随之产生的污水量也越来越多,而且这些污水中往往含有大量油脂,若直接排入城市的污水管道,不但会造成更大的污染,而且给污水处理增加了难度。同时污水排放过程中油液会粘附在管道上,造成管路堵塞,会浪费大量的人力、物力去进行清理。因此,在污水处理过程中有必要进行油、水的分离。

3.授权公告号为cn205687611u的中国专利公开了一种种隔油池,包括隔油箱本体,所述隔油箱本体内设置有隔油空腔,所述隔油空腔内设置有过滤板,所述过滤板将隔油空腔分成杂质空腔和分油空腔,所述隔油箱本体位于杂质空腔的侧壁设置有清洁开口,所述清洁开口上设置有能够打开和关闭清洁开口的清洁侧板。

4.上述中的现有技术方案存在以下缺陷:上述隔油池通过设置过滤板分离固态垃圾,以便增加后续分离油液的量。但是当环境温度降低时,污水中的油液容易凝结在过滤板上,导致污水滞留,影响污水排放,需要对过滤框频繁进行清理,以去除凝结的油液,有待改进。

技术实现要素:

5.本实用新型要解决的问题是针对现有技术中所存在的上述不足而提供一种新型隔油池,其通过对进水滤板在线冲淋热水,以去除凝结在进水滤板上的油液,解决了现有隔油池需要频繁清理过滤板的问题。

6.本实用新型的上述实用新型目的是通过以下技术方案得以实现的:

7.一种新型隔油池,包括池体、设置于所述池体上进水管和出水管,还包括回流管、设置于所述回流管上的热源和热水泵、设置于所述池体内的进水隔板以及固定于所述进水隔板下端和池体侧壁之间的进水滤板,所述回流管的进水端连通于所述出水管、出水端按照出水方向迎向进水滤板上侧表面的方式安装于所述池体上,所述进水滤板靠近进水隔板的一端高于靠近进水管的一端。

8.通过采用上述技术方案,在实际的污水处理过程中,进水管将污水输送至池体内,进入池体的污水首先通过进水滤板进行固液分离,即固态垃圾被截留在进水滤板上表面,液态污水则通过进水滤板,然后过滤后的污水被出水管抽出;当环境温度降低时,热源和热水泵启动,过滤后的污水自出水管流动至回流管内,此时回流管内的污水先经过热源加热升温、再被热水泵泵送至池体内,然后加热后的污水朝向进水滤板表面运动,以达到溶解进水滤板表面油液的目的,能较方便地对进水滤板进行清理;另外,通过将进水滤板设置为倾斜布置的方式,能促使进水滤板表面截留的固态垃圾朝向进水滤板下端运动,以免这些固态垃圾堵塞进水滤板;在此过程中,通过设置带有热源和热水泵的回流管对进水滤板在线冲淋热水,以去除凝结在进水滤板上的油液,并辅以倾斜布置的进水滤板引导固态垃圾下

移,以避免整个进水滤板被堵塞,以使过滤后的污水能顺利通过进水滤板,解决了现有隔油池需要频繁清理过滤板的问题。

9.本实用新型进一步设置为:所述回流管和出水管的连接处设置有三通阀,所述三通阀的进口连通于所述池体内。

10.通过采用上述技术方案,三通阀有两个阀芯和阀座,一个阀芯与阀座间的流通面积增加时,另一个阀芯与阀座间的流通面积减少,因此通过控制三通阀即可控制回流管和出水管内的出水流量比例。

11.本实用新型进一步设置为:所述池体内设置有出水滤板,所述出水滤板将池体内分隔为连通于进水管和回流管的进水腔、连通于出水管的出水腔,所述进水腔的底部设置为倒凸台状的凹腔,所述凹腔靠近出水滤板的一侧设置有开口,且所述凹腔的底部设置有排渣管。

12.通过采用上述技术方案,经过进水滤板过滤后的污水会朝向凹腔下落,由于凹腔的倒凸台状结构,污水中的废渣会沿凹腔的侧壁向下沉积,而污水中的上清液则通过出水滤板过滤并流动至出水腔内,以便出水管回收过滤后的污水。

13.本实用新型进一步设置为:所述池体上设置有遮挡所述池体上端开口的盖板,所述盖板上设置有布置于所述进水腔上方的排气阀。

14.通过采用上述技术方案,受凹腔和进水滤板结构的影响,污水会在进水腔内形成涡流,以使污水中的气泡向上聚集并脱离污水,此时通过排气阀可排出这些气体,以免池体内压力过高。

15.本实用新型进一步设置为:所述盖板上穿设有排油软管,所述排油软管的下端设置有多个呈放射状布置的吸油管,所述吸油管之间设置有浮球,且所述吸油管的侧壁设置有多个开口向下的吸油口。

16.通过采用上述技术方案,这些浮球能在污水水面漂浮,以便吸油管能始终处在污水液面处,当需要除油时,通过泵吸的方式减小排油软管内气压,污水表面漂浮的油液会通过吸油口和吸油管汇集至排油软管内,再通过排油软管排出即可;另外,污水液面上油液在量少时,常常分为多个部分区域浮在污水表面,将这些吸油口设置为开口向下的方式,能促进这些区域分散的油液朝向吸油管汇集,以提高油液的去除效率。

17.综上所述,本实用新型的有益技术效果为:通过设置带有热源和热水泵的回流管对进水滤板在线冲淋热水,以去除凝结在进水滤板上的油液,并辅以倾斜布置的进水滤板引导固态垃圾下移,以避免整个进水滤板被堵塞,以使过滤后的污水能顺利通过进水滤板,解决了现有隔油池需要频繁清理过滤板的问题。

附图说明

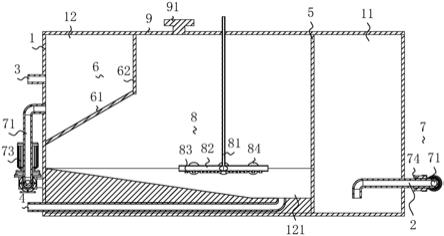

18.图1是本实用新型的新型隔油池的结构示意图。

19.图2是本实用新型的新型隔油池的剖视结构示意图。

20.图中,1、池体;11、出水腔;12、进水腔;121、凹腔;2、出水管;3、进水管;4、排渣管;5、出水滤板;6、过滤组件;61、进水隔板;62、进水滤板;7、回流组件;71、回流管;72、热源;73、热水泵;74、三通阀;8、除油组件;81、排油软管;82、吸油管;83、吸油口;84、浮球;9、盖板;91、排气阀。

具体实施方式

21.为了使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与作用更加清楚及易于了解,下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步阐述:

22.参照图1和图2,为本实用新型公开的一种新型隔油池,包括池体1、设置于池体1上并用于遮挡池体1上端开口的盖板9、设置于池体1左侧的出水管2、以及设置于池体1右侧且自上而下顺次布置的进水管3和排渣管4。另外,池体1内设置有竖直的出水滤板5,出水滤板5将池体1内分隔为连通于出水管2的出水腔11、位于出水腔11左侧的进水腔12。其中,进水腔12内设置有用于对进水管3输入的污水进行固液分离的过滤组件6、用于对过滤组件6进行在线清理的回流组件7、以及用于除去固液分离后的污水中的油液的除油组件8。

23.参照图2,另外,进水腔12的底部设置为倒凸台状的凹腔121,凹腔121靠近出水滤板5的一侧设置有开口,且排渣管4的进渣口设置在凹腔121的底部。经过过滤组件6过滤后的污水会朝向凹腔121下落,由于凹腔121的倒凸台状结构,污水中的废渣会沿凹腔121的侧壁向下沉积,而污水中的上清液则通过出水滤板5过滤并流动至出水腔11内,以便出水管2回收过滤后的污水。

24.受凹腔121和进水滤板62结构的影响,污水会在进水腔12内形成涡流,以使污水中的气泡向上聚集并脱离污水,因此,盖板9上设置有布置于进水腔12上方的排气阀91。此时通过排气阀91可排出这些气体,以免池体1内压力过高。

25.过滤组件6包括设置于池体1内的进水隔板61、固定于进水隔板61下端和池体1侧壁之间的进水滤板62,进水滤板62靠近进水隔板61的一端高于靠近进水管3的一端。进水滤板62起到对进水管3输入的污水进行固液分离的作用,通过将进水滤板62设置为倾斜布置的方式,能促使进水滤板62表面截留的固态垃圾朝向进水滤板62下端运动,以免这些固态垃圾堵塞进水滤板62。

26.参照图1和图2,回流组件7包括回流管71、设置于回流管71上的热源72和热水泵73。回流管71的进水端连通于出水管2、出水端按照出水方向迎向进水滤板62上侧表面的方式安装于池体1上。回流管71和出水管2的连接处设置有三通阀74,三通阀74的进口连通于池体1内。三通阀74有两个阀芯和阀座,一个阀芯与阀座间的流通面积增加时,另一个阀芯与阀座间的流通面积减少,因此通过控制三通阀74即可控制回流管71和出水管2内的出水流量比例,从而调节隔油池的回流清洗状态和出水状态。

27.参照图2,除油组件8包括设置于盖板9上的排油软管81、设置于排油软管81的下端且呈放射状布置的六个吸油管82、设置于吸油管82的侧壁且开口向下的吸油口83、六个分别设置于相邻两个吸油管82之间的浮球84。这些浮球84能在污水水面漂浮,以便吸油管82能始终处在污水液面处。除油组件8整体近似于正六边形,当需要除油时,通过泵吸的方式减小排油软管81内气压,污水表面漂浮的油液会通过吸油口83和吸油管82汇集至排油软管81内,再通过排油软管81排出即可。另外,污水液面上油液在量少时,常常分为多个部分区域浮在污水表面,将这些吸油口83设置为开口向下的方式,能促进这些区域分散的油液朝向吸油管82汇集,以提高油液的去除效率。

28.本实施例的实施原理为:在实际的污水处理过程中,进水管3将污水输送至池体1内,进入池体1的污水首先通过进水滤板62进行固液分离,即固态垃圾被截留在进水滤板62上表面,液态污水则通过进水滤板62,然后过滤后的污水被出水管2抽出。当环境温度降低

时,热源72和热水泵73启动,过滤后的污水自出水管2流动至回流管71内,此时回流管71内的污水先经过热源72加热升温、再被热水泵73泵送至池体1内,然后加热后的污水朝向进水滤板62表面运动,以达到溶解进水滤板62表面油液的目的,能较方便地对进水滤板62进行清理。

29.最后说明的是,以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案而非限制,尽管参照较佳实施例对本实用新型进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本实用新型的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本实用新型技术方案的宗旨和范围,其均应涵盖在本实用新型的权利要求范围当中。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1