填料、水处理装置及水处理方法与流程

1.本发明涉及污水处理技术领域,特别涉及一种填料、水处理装置及水处理方法。

背景技术:

2.目前用于氧化水体中的氨氮和有机物等耗氧污染物的水处理工艺以生物膜法等方法的应用最为典型,现有的生物膜法使用的设备主要包括接触氧化、生物转盘以及生物滤池,然而上述几种技术普遍存在着占地面积大、生化处理效率低等问题,难以满足当前水体生化处理的实际需要。

技术实现要素:

3.基于此,有必要提供一种占地面积小、生化处理效率高的填料、水处理装置及水处理方法。

4.一种填料,所述填料具有透氧性及阻液性,所述填料包括内侧壁及与所述内侧壁相对设置的外侧壁,所述填料的内侧壁围合形成第一过流空间,所述填料的外侧壁外设置有第二过流空间,所述第一过流空间用于供空气和待处理的水体中的其中一个的流动穿过,所述第二过流空间用于供空气和待处理的水体中的另一个的流动穿过;

5.当所述水体流经所述第一过流空间且所述空气流经所述第二过流空间时,所述填料的内侧壁能够供生物膜附着生长,流经所述第二过流空间的所述空气中的氧分子能够经所述填料的外侧壁进入所述填料内部溶解和扩散,然后扩散至所述填料的内侧壁,然后从所述填料的内侧壁脱附并进入所述第一过流空间为所述生物膜提供生长和代谢所需要的氧,以使所述生物膜对流经所述第一过流空间的所述水体中的耗氧污染物进行生物降解;

6.当所述水体流经所述第二过流空间且所述空气流经所述第一过流空间时,所述填料的外侧壁能够供生物膜附着生长,流经所述第一过流空间的所述空气中的氧分子能够经所述填料的内侧壁进入所述填料内部溶解和扩散,然后扩散至所述填料的外侧壁,然后从所述填料的外侧壁脱附并进入所述第二过流空间为所述生物膜提供生长和代谢所需要的氧,以使所述生物膜对流经所述第二过流空间的所述水体中的耗氧污染物进行生物降解。

7.本技术提供的填料,具有透氧性及阻液性,当水体流经第一过流空间且空气流经第二过流空间时,填料的内侧壁能够供生物膜附着生长,流经第二过流空间的空气中的氧分子能够经填料的外侧壁进入填料内部溶解和扩散,然后扩散至填料的内侧壁,然后从填料的内侧壁脱附并进入第一过流空间为生物膜提供生长所需要的氧,以使生物膜对流经第一过流空间的水体中的耗氧污染物进行生物降解,进而达到有效去除水体中的氨氮以及有机物等污染物的作用;当水体流经第二过流空间且空气流经第一过流空间时,填料的外侧壁能够供生物膜附着生长,流经第一过流空间的空气中的氧分子能够经填料的内侧壁进入填料内部溶解和扩散,然后扩散至填料的外侧壁,然后从填料的外侧壁脱附并进入第二过流空间为生物膜提供生长所需要的氧,以使生物膜对流经第二过流空间的水体中的耗氧污染物进行生物降解,进而达到有效去除水体中的氨氮以及有机物等污染物的作用;

8.相比于传统的曝气方式而言,本技术中的填料由于具有透氧性及阻液性,当水体流经生物膜所在的第一过流空间和第二过流空间中的其中一个、且空气流经第一过流空间和第二过流空间中的另一个时,水体中的耗氧污染物从生物膜的外侧(生物膜远离填料的一侧)朝生物膜的内侧(生物膜附着于填料的一侧)扩散,而空气中的氧分子在经填料的内侧壁和外侧壁中的其中一个进入填料内部溶解和扩散,然后扩散至填料的内侧壁和外侧壁中的另一个,然后从填料的内侧壁和外侧壁中的另一个脱附并进入与该填料的内侧壁和外侧壁中的另一个接触的水体及生物膜中,并从生物膜的内侧(生物膜附着于填料的一侧)朝生物膜的外侧(生物膜远离填料的一侧)扩散,由于生物膜紧贴在填料的内侧壁或外侧壁,因此氧分子从填料的内侧壁或外侧壁脱附并扩散进入生物膜的距离短,传质效率高;同时随着生物膜对氧分子的消耗,在填料的内、外两侧(填料的内侧为填料的内侧壁所在的一侧或填料的第一过流空间,填料的外侧为填料的外侧壁所在的相对的另一侧或填料的第二过流空间)的氧浓度梯度的驱动下,位于填料的内侧和外侧中的其中一个的空气中的氧分子持续不断地透过填料的内侧壁及外侧壁,为位于填料的内侧和外侧中的另一个的生物膜补给氧分子,因此,本技术中的填料可充分、快速地为生物膜提供降解水体中的耗氧污染物所需的氧分子;同时,本技术中的填料的第一过流空间和第二过流空间的空间利用率高,占地面积小,具有结构简单、易于实施、生化处理效率高的优点,且不需要传统的曝气设备,节约了能耗。

附图说明

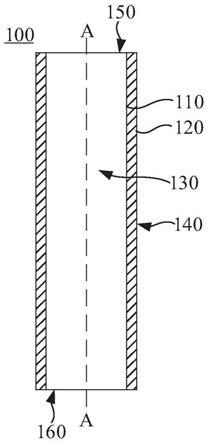

9.图1为一实施例中的填料的结构示意图;

10.图2为另一实施例中的填料的结构示意图;

11.图3为另一实施例中的填料的结构示意图;

12.图4为另一实施例中的填料的结构示意图;

13.图5为一实施例中的填料组件的结构示意图;

14.图6为另一实施例中的填料组件的结构示意图;

15.图7为另一实施例中的填料组件的结构示意图;

16.图8为一实施例中的水处理装置的结构示意图;

17.图9为另一实施例中的水处理装置的结构示意图;

18.图10为一实施例中的水处理装置的结构示意图;

19.图11为另一实施例中的水处理装置的结构示意图;

20.图12为一实施例中的填料组件应用于河道或水库中的水体的处理的状态示意图;

21.图13为一实施例中的填料组件与游船组装后的结构示意图;

22.图14为另一实施例中的填料的结构示意图;

23.图15为图14所示填料的另一视角的结构示意图;

24.图16为另一实施例中的水处理装置的结构示意图;

25.图17为另一实施例中的填料的结构示意图;

26.图18为另一实施例中的填料的结构示意图。

具体实施方式

27.如图1所示,本技术提供了一种填料100,该填料100具有透氧性及阻液性,填料100包括内侧壁110及与内侧壁110相对设置的外侧壁120,填料100的内侧壁110围合形成第一过流空间130,填料100的外侧壁120外设置有第二过流空间140,第一过流空间130用于供空气和待处理的水体中的其中一个的流动穿过,第二过流空间140用于供空气和待处理的水体中的另一个的流动穿过。

28.当水体流经第一过流空间130且空气流经第二过流空间140时,填料100的内侧壁110能够供生物膜附着生长,流经第二过流空间140的空气中的氧分子能够经填料100的外侧壁120进入填料100内部溶解和扩散,然后扩散至填料100的内侧壁110,然后从填料100的内侧壁110脱附并进入第一过流空间130为生物膜提供生长和代谢所需要的氧,以使生物膜对流经第一过流空间130的水体中的耗氧污染物进行生物降解。

29.当水体流经第二过流空间140且空气流经第一过流空间130时,填料100的外侧壁120能够供生物膜附着生长,流经第一过流空间130的空气中的氧分子能够经填料100的内侧壁110进入填料100内部溶解和扩散,然后扩散至填料100的外侧壁120,然后从填料100的外侧壁120脱附并进入第二过流空间140为生物膜提供生长和代谢所需要的氧,以使生物膜对流经第二过流空间140的水体中的耗氧污染物进行生物降解。

30.具体地,填料100的透氧性是指填料100的内侧壁110或外侧壁120接触空气并吸附空气中的氧分子,在该填料100的内、外两侧(填料100的内侧为填料100的内侧壁110所在的一侧或填料100的第一过流空间130,填料100的外侧为填料100的外侧壁120所在的相对的另一侧或填料100的第二过流空间140)的氧浓度梯度的驱动下,填料100的内侧壁110和外侧壁120中的其中一个吸附的空气中的氧分子在填料100内部溶解和扩散,然后扩散至填料100的内侧壁110和外侧壁120中的另一个,然后从该填料100的内侧壁110和外侧壁120中的另一个脱附并进入与该填料100的内侧壁110和外侧壁120中的另一个接触的水体及生物膜中,从而实现了空气中的氧分子从填料100的第一过流空间130进入填料100的第二过流空间140,或从填料100的第二过流空间140进入填料100的第一过流空间130。

31.填料100的阻液性是指水体不能以液态形式透过该填料100的内侧壁110及外侧壁120,从而避免了水体从填料100的第一过流空间130进入填料100的第二过流空间140,或从填料100的第二过流空间140进入填料100的第一过流空间130。

32.本技术提供的填料100,具有透氧性及阻液性,当水体流经第一过流空间130且空气流经第二过流空间140时,填料100的内侧壁110能够供生物膜附着生长,流经第二过流空间140的空气中的氧分子能够经填料100的外侧壁120进入填料100内部溶解和扩散,然后扩散至填料100的内侧壁110,然后从填料100的内侧壁110脱附并进入第一过流空间130为生物膜提供生长和代谢所需要的氧,以使生物膜对流经第一过流空间130的水体中的耗氧污染物进行生物降解,进而达到有效去除水体中的氨氮以及有机物等污染物的作用;当水体流经第二过流空间140且空气流经第一过流空间130时,填料100的外侧壁120能够供生物膜附着生长,流经第一过流空间130的空气中的氧分子能够经填料100的内侧壁110进入填料100内部溶解和扩散,然后扩散至填料100的外侧壁120,然后从填料100的外侧壁120脱附并进入第二过流空间140为生物膜提供生长和代谢所需要的氧,以使生物膜对流经第二过流空间140的水体中的耗氧污染物进行生物降解,进而达到有效去除水体中的氨氮以及有机

物等污染物的作用;

33.相比于传统的曝气方式而言,本技术中的填料100由于具有透氧性及阻液性,当水体流经生物膜所在的第一过流空间130和第二过流空间140中的其中一个、且空气流经第一过流空间130和第二过流空间140中的另一个时,水体中的耗氧污染物从生物膜的外侧(生物膜远离填料100的一侧)朝生物膜的内侧(生物膜附着于填料100的一侧)扩散,而空气中的氧分子在经填料100的内侧壁110和外侧壁120中的其中一个进入填料100内部溶解和扩散,然后扩散至填料100的内侧壁110和外侧壁120中的另一个,然后从填料100的内侧壁110和外侧壁120中的另一个脱附并进入与该填料100的内侧壁110和外侧壁120中的另一个接触的水体及生物膜中,并从生物膜的内侧(生物膜附着于填料100的一侧)朝生物膜的外侧(生物膜远离填料100的一侧)扩散,由于生物膜紧贴在填料100的内侧壁110或外侧壁120,因此氧分子从填料100的内侧壁110或外侧壁120脱附并扩散进入生物膜的距离短,传质效率高;同时随着生物膜对氧分子的消耗,在填料100的内、外两侧(填料100的内侧为填料100的内侧壁110所在的一侧或填料100的第一过流空间130,填料100的外侧为填料100的外侧壁120所在的相对的另一侧或填料100的第二过流空间140)的氧浓度梯度的驱动下,位于填料100的内侧和外侧中的其中一个的空气中的氧分子持续不断地透过填料100的内侧壁110及外侧壁120,为位于填料100的内侧和外侧中的另一个的生物膜补给氧分子,因此,本技术中的填料100可充分、快速地为生物膜提供降解水体中的耗氧污染物所需的氧分子;同时,本技术中的填料100的第一过流空间130和第二过流空间140的空间利用率高,占地面积小,具有结构简单、易于实施、生化处理效率高的优点,且不需要传统的曝气设备,节约了能耗。

34.参考表1,采用本技术填料100的水处理工艺与传统的水处理工艺对水体中的耗氧污染物处理的容积效率比对:

[0035][0036]

表1

[0037]

在一实施例中,填料100可以但不限于由硅橡胶材质制成,硅橡胶是指主链由硅原子和氧原子交替构成、且硅原子上连有有机基团的聚硅氧烷经过硫化作用后形成的高分子材料;更具体地,填料100可以为二甲基硅橡胶材质或氟硅橡胶材质制成;可以理解的是,只要能够实现透氧阻液功能的填料应当都适用于本技术的实施例。

[0038]

具体地,空气中的氧能够依靠组成填料100的微观分子单元作为传递媒介实现在第一过流空间130和第二过流空间140之间的转移。

[0039]

在一实施例中,填料100的内侧壁110和外侧壁120之间的垂直距离小于第一预设数值,以提高空气中的氧分子在第一过流空间130和第二过流空间140之间的转移效率。在一实施例中,优选地,第一预设数值为1mm,即填料100的内侧壁110和外侧壁120之间的垂直距离小于1mm。

[0040]

在一实施例中,第一过流空间130沿填料100的轴向延伸,并用于供待处理的水体

的流动穿过,第二过流空间140用于供空气的流动穿过;填料100的内侧壁110能够供生物膜的附着生长,第一过流空间130在与填料100的轴向垂直的方向上的最小尺寸小于第二预设数值,以使进入到填料100的第一过流空间130内的水体能够沿填料100的轴向流动。需要指出的是,为便于理解,定义填料100的轴向为图1及图4中所示意的a

‑

a方向。

[0041]

在本方案中,水体能够流经沿填料100的轴向延伸的第一过流空间130,空气能够流经第二过流空间140,且第一过流空间130在与填料100的轴向垂直的方向上的最小尺寸小于第二预设数值,这样可保证进入到填料100的第一过流空间130内的水体能够以推流的形式沿填料100的轴向流动,有利于实现流经第一过流空间130的水体与填料100的内侧壁110上生长的生物膜充分接触,从而可使得该填料100的内侧壁110上生长的生物膜能够充分实现对流经第一过流空间130的水体中的耗氧污染物的生物降解,进而有效提升水体的生化处理效率,同时还可以在一定程度上提高水体相对第一过流空间130的流动均匀性;另一方面,由于水体对填料100的冲击作用力大于空气对填料100的冲击作用力,相比使水体流经第二过流空间140、并使空气流经第一过流空间130的设置方式,通过使水体流经第一过流空间130、并使空气流经第二过流空间140,这样可使流经第一过流空间130的水体能够对填料100的内侧壁110施加一个朝向填料100的第二过流空间140(即填料100的外部)方向的冲击作用力以充分抵抗填料100的外侧壁120所承受的由空气施加的冲击作用力,进而以确保填料100的结构完整,避免填料100发生结构形变。

[0042]

在一实施例中,第二预设数值为5cm,第一过流空间130在与填料100的轴向垂直的方向上的最小尺寸小于5cm。

[0043]

如图1所示,在一实施例中,填料100为管状结构。在一实施例中,填料100可以为圆管结构、椭圆管结构或多边形管结构。进一步地,填料100可以为直管结构或弯管结构。具体地,如图2及图3所示,填料100可以为s型弯管结构或u型弯管结构。在一实施例中,当填料100为直管结构时,第一过流空间130在与填料100的轴向垂直的方向上的最小尺寸为第一过流空间130的径向上的最小尺寸,即第一过流空间130的径向上的最小尺寸小于第二预设数值。

[0044]

在另一实施例中,如图4所示,填料100可以为板状结构,填料100包括第一侧壁121、第二侧壁122、第三侧壁123及第四侧壁124,第一侧壁121与第二侧壁122相对设置,第三侧壁123与第四侧壁124相对设置,且第三侧壁123和第四侧壁124连接于第一侧壁121和第二侧壁122之间,第一侧壁121、第二侧壁122、第三侧壁123及第四侧壁124朝向第一过流空间130的一侧共同构成填料100的内侧壁110,第一侧壁121、第二侧壁122、第三侧壁123及第四侧壁124朝向第二过流空间140的一侧共同构成填料100的外侧壁120。具体地,第一过流空间130在与填料100的轴向垂直的方向上的最小尺寸为第一侧壁121与第二侧壁122之间在与填料100的轴向垂直的方向上的间距,即第一侧壁121与第二侧壁122之间在与填料100的轴向垂直的方向上的间距小于第二预设数值。

[0045]

具体地,第一侧壁121与第二侧壁122平行设置,第三侧壁123与第四侧壁124平行设置,第三侧壁123与第一侧壁121及第二侧壁122垂直连接,第四侧壁124与第一侧壁121及第二侧壁122垂直连接。

[0046]

在一实施例中,第一侧壁121、第二侧壁122、第三侧壁123及第四侧壁124的厚度相同。

[0047]

如图1所示,在一实施例中,填料100的两端分别设置有第一开口150和第二开口160,第一开口150和第二开口160均与第一过流空间130相连通,第一开口150和第二开口160分别用于供水体或空气流入和流出第一过流空间130。

[0048]

在一实施例中,本技术还提供了一种水处理装置,该水处理装置包括上述填料100。该填料100的具体结构参照上述实施例,由于本水处理装置采用了上述填料100的所有实施例的全部技术方案,因此至少具有上述填料100的实施例的技术方案所带来的所有有益效果,在此不再一一赘述。

[0049]

如图5及图6所示,在一实施例中,上述水处理装置设有多个填料100,多个填料100共同构成填料组件101。在一实施例中,多个填料100并排设置,任意相邻两个填料100之间存在间隙。在一实施例中,多个填料100之间相连接,多个填料100之间的连接可以是依次串联或者根据具体情况相互串联或并联,具体设置方式可以根据实际情况进行合理选择。

[0050]

在一实施例中,填料组件101还包括连接件102,多个填料100通过连接件102连接于一体。在一实施例中,连接件102连接于相邻两个填料100之间,以将多个填料100连接于一体。

[0051]

如图7所示,在一实施例中,连接件102具有能够收纳空气的内腔1022,填料100收容于内腔1022,并经连接件102的两侧伸出至内腔1022外,多个填料100相对连接件102并排设置,当将填料组件101置于待处理的水体中时,水体能够流经填料100的第一过流空间130,内腔1022内的空气能够流经填料100的第二过流空间140,以使得各个填料100的内侧壁110上生长的生物膜对水体中的耗氧污染物进行生物降解,连接件102还能够隔挡水体以阻挡水体通过内腔1022相对填料100的第二过流空间140的输入。

[0052]

如图8及图9所示,在一实施例中,填料组件101还包括第一传输组件170和第二传输组件180,第一传输组件170与各个填料100的第一过流空间130的第一端连通,第二传输组件180与各个填料100的第一过流空间130的第二端连通,待处理的水体和空气中的其中一个能够经第一传输组件170流入至各个填料100的第一过流空间130内,然后经第二传输组件180流出至各个填料100的第一过流空间130外。

[0053]

如图8及图9所示,在一实施例中,第一传输组件170包括相连接的第一管体172和第一传输件174,第一传输件174为中空结构,第一传输件174远离第一管体172的一端与各个填料100的第一过流空间130的第一端连通,第二传输组件180包括相连接的第二管体182和第二传输件184,第二传输件184为中空结构,第二传输件184远离第二管体182的一端与各个填料100的第一过流空间130的第二端连通,待处理的水体和空气中的其中一个能够经第一管体172、第一传输件174流入至各个填料100的第一过流空间130内,然后经第二传输件184、第二管体182流出至各个填料100的第一过流空间130外。

[0054]

在一实施例中,上述水处理装置设置有多个填料组件101,多个填料组件101之间相连接;具体地,多个填料组件101之间的连接可以是依次串联或者根据具体情况相互串联或并联,具体设置方式可以根据实际情况进行合理选择。

[0055]

如图10所示,在一实施例中,上述水处理装置还包括反应池103,反应池103用于收容待处理的水体,填料100收容于反应池103内,反应池103内的水体能够流经第二过流空间140,空气能够流经第一过流空间130,以使得填料100的外侧壁120上生长的生物膜对反应池103内的水体中的耗氧污染物进行生物降解。

[0056]

在一实施例中,填料100能够直接接触外界环境中的空气,以实现外界环境中的空气向第一过流空间130或第二过流空间140的输入,使得填料100的内侧壁110或外侧壁120上生长的生物膜即可利用外界环境中的空气中的氧分子作为生长和代谢所需要的氧实现对水体中的耗氧污染物的生物降解,从而可避免用户额外设置曝气设备向水体中注入氧气,有效降低能耗。

[0057]

如图11所示,在一实施例中,当上述水处理装置设有多个填料100并且填料100的第一过流空间130用于供待处理的水体的流动穿过、填料100的第二过流空间140用于供空气的流动穿过时,上述水处理装置还包括第一传输单元104和第二传输单元105,第一传输单元104与各个填料100的第一过流空间130的第一端连通,第二传输单元105与各个填料100的第一过流空间130的第二端连通,第一传输单元104用于供待处理的水体输入至各个填料100的第一过流空间130,第二传输单元105用于供各个填料100的第一过流空间130输出的处理后的水体输出至外部。

[0058]

在一实施例中,第一传输单元104包括第一连接管1041和第二连接管1042,第一连接管1041与各个填料100的第一过流空间130的第一端连通,具体地,第一连接管1041与各个填料100的第一开口150连接,第二连接管1042连接在第一连接管1041上,待处理的水体能够依次经第二连接管1042、第一连接管1041输入至各个填料100的第一过流空间130。在一实施例中,第一传输单元104还包括第一控制阀1043,第一控制阀1043设置于第二连接管1042上,第一控制阀1043用于控制第二连接管1042的导通与断开,进而控制水体相对各个填料100的第一过流空间130内的输入。

[0059]

进一步地,第二传输单元105包括第三连接管1051和第四连接管1052,第三连接管1051与各个填料100的第一过流空间130的第二端连通,具体地,第三连接管1051与各个填料100的第二开口160连接,第四连接管1052连接在第三连接管1051上,各个填料100的第一过流空间130输出的处理后的水体能够依次经第三连接管1051、第四连接管1052输出至外部。在一实施例中,第二传输单元105还包括第二控制阀1053,第二控制阀1053设置于第四连接管1052上,第二控制阀1053用于控制第四连接管1052的导通与断开,进而控制各个填料100的第一过流空间130输出的处理后的水体相对外部的输出。

[0060]

在一实施例中,上述水处理装置还包括储水池106,储水池106用于收容待处理的水体,第二连接管1042远离第一连接管1041的一端伸入至储水池106内,储水池106内输出的水体能够依次经第二连接管1042、第一连接管1041输入至各个填料100的第一过流空间130。

[0061]

在一实施例中,本技术还提供了一种水处理方法,该水处理方法包括:

[0062]

s100,提供填料100。

[0063]

s200,向第一过流空间130通入待处理的水体并向第二过流空间140通入空气,以使水体流经第一过流空间130并使空气流经第二过流空间140,从而以使填料100的内侧壁110形成生物膜,并使流经第二过流空间140的空气中的氧分子经填料100的外侧壁120进入填料100内部溶解和扩散,然后扩散至填料100的内侧壁110,然后从填料100的内侧壁110脱附并进入第一过流空间130为生物膜提供生长和代谢所需要的氧。

[0064]

s300,通过填料100的内侧壁110生长的生物膜对流经第一过流空间130的水体中的耗氧污染物进行生物降解。

[0065]

在一实施例中,在执行提供填料100的步骤s100之后,该水处理方法包括:

[0066]

s400,向第二过流空间140通入待处理的水体并向第一过流空间130通入空气,以使水体流经第二过流空间140并使空气流经第一过流空间130,从而以使填料100的外侧壁120形成生物膜,并使流经第一过流空间130的空气中的氧分子经填料100的内侧壁110进入填料100内部溶解和扩散,然后扩散至填料100的外侧壁120,然后从填料100的外侧壁120脱附并进入第二过流空间140为生物膜提供生长和代谢所需要的氧。

[0067]

s500,通过填料100的外侧壁120上生长的生物膜对流经第二过流空间140的水体中的耗氧污染物进行生物降解。

[0068]

本技术提供的水处理方法,由于采用的填料100具有透氧性及阻液性,当水体流经第一过流空间130且空气流经第二过流空间140时,填料100的内侧壁110能够供生物膜附着生长,流经第二过流空间140的空气中的氧分子能够经填料100的外侧壁120进入填料100内部溶解和扩散,然后扩散至填料100的内侧壁110,然后从填料100的内侧壁110脱附并进入第一过流空间130为生物膜提供生长和代谢所需要的氧,以使生物膜对流经第一过流空间130的水体中的耗氧污染物进行生物降解,进而达到有效去除水体中的氨氮以及有机物等污染物的作用;当水体流经第二过流空间140且空气流经第一过流空间130时,填料100的外侧壁120能够供生物膜附着生长,流经第一过流空间130的空气中的氧分子能够经填料100的内侧壁110进入填料100内部溶解和扩散,然后扩散至填料100的外侧壁120,然后从填料100的外侧壁120脱附并进入第二过流空间140为生物膜提供生长和代谢所需要的氧,以使生物膜对流经第二过流空间140的水体中的耗氧污染物进行生物降解,进而达到有效去除水体中的氨氮以及有机物等污染物的作用;

[0069]

相比于传统的曝气方式而言,本技术的水处理方法所采用的填料100由于具有透氧性及阻液性,当水体流经生物膜所在的第一过流空间130和第二过流空间140中的其中一个、且空气流经第一过流空间130和第二过流空间140中的另一个时,水体中的耗氧污染物从生物膜的外侧(生物膜远离填料100的一侧)朝生物膜的内侧(生物膜附着于填料100的一侧)扩散,而空气中的氧分子在经填料100的内侧壁110和外侧壁120中的其中一个进入填料100内部溶解和扩散,然后扩散至填料100的内侧壁110和外侧壁120中的另一个,然后从填料100的内侧壁110和外侧壁120中的另一个脱附并进入与该填料100的内侧壁110和外侧壁120中的另一个接触的水体及生物膜中,并从生物膜的内侧(生物膜附着于填料100的一侧)朝生物膜的外侧(生物膜远离填料100的一侧)扩散,由于生物膜紧贴在填料100的内侧壁110或外侧壁120,因此氧分子从填料100的内侧壁110或外侧壁120脱附并扩散进入生物膜的距离短,传质效率高;同时随着生物膜对氧分子的消耗,在填料100的内、外两侧(填料100的内侧为填料100的内侧壁110所在的一侧或填料100的第一过流空间130,填料100的外侧为填料100的外侧壁120所在的相对的另一侧或填料100的第二过流空间140)的氧浓度梯度的驱动下,位于填料100的内侧和外侧中的其中一个的空气中的氧分子持续不断地透过填料100的内侧壁110及外侧壁120,为位于填料100的内侧和外侧中的另一个的生物膜补给氧分子。因此,本技术中的填料100可充分、快速地为生物膜提供降解水体中的耗氧污染物所需的氧分子。同时,本技术中的填料100的第一过流空间130和第二过流空间140的空间利用率高,占地面积小,具有结构简单、易于实施、生化处理效率高的优点,且不需要传统的曝气设备,节约了能耗。

[0070]

在一实施例中,在提供填料100的步骤s100中,填料100设有多个,多个填料100共同构成填料组件101,即通过多个填料100构成的填料组件101对水体中的耗氧污染物进行生物降解,进而以增强水体的生化处理效率。

[0071]

在一实施例中,向第一过流空间130或第二过流空间140通入待处理的水体的步骤包括:将填料100置于待处理的水体中,以实现水体向第二过流空间140的输入,进而以使得填料100的外侧壁120上生长的生物膜实现对待处理的水体中的耗氧污染物的生物降解。

[0072]

在一实施例中,向第一过流空间130或第二过流空间140通入待处理的水体的步骤包括:

[0073]

提供填料组件101,填料组件101包括多个填料100和连接件102,连接件102具有能够收纳空气的内腔1022,填料100收容于内腔1022,并经连接件102的两侧伸出至内腔1022外,多个填料100相对连接件102并排设置,内腔1022内的空气能够流经填料100的第二过流空间140;

[0074]

将填料组件101置于待处理的水体中,以实现水体向各个填料100的第一过流空间130的输入,进而以使得各个填料100的内侧壁110上生长的生物膜对水体中的耗氧污染物进行生物降解。

[0075]

在一实施例中,向第一过流空间130或第二过流空间140通入空气的步骤包括:使填料100直接接触外界环境中的空气,以实现外界环境中的空气向第一过流空间130或第二过流空间140的输入,这样使得填料100的内侧壁110或外侧壁120上生长的生物膜即可利用外界环境中的空气中的氧分子作为生长和代谢所需要的氧实现对水体中的耗氧污染物的生物降解,从而可避免用户额外设置曝气设备向水体中注入氧气,有效降低能耗,物耗。

[0076]

在一实施例中,使填料100直接接触外界环境中的空气,以实现外界环境中的空气向第一过流空间130或第二过流空间140的输入的步骤包括:

[0077]

通过通风设备扰动外界环境中的空气,以提高外界环境中的空气的流动性,从而以加速外界环境中的空气向第一过流空间130或第二过流空间140的输入,提高效率。在一实施例中,通风设备可以为风扇。

[0078]

在一实施例中,当待处理的水体位于河道或水库中时,上述水处理方法还包括:将填料100固定于河道或水库中的水体的预设位置处,以实现水体向第二过流空间140的输入,进而以使得填料100的外侧壁120上生长的生物膜实现对河道或水库中的水体中的耗氧污染物的生物降解。

[0079]

在一实施例中,当待处理的水体位于河道或水库中时,上述水处理方法还包括:

[0080]

提供填料组件101,填料组件101包括多个填料100和连接件102,连接件102具有能够收纳空气的内腔1022,填料100收容于内腔1022,并经连接件102的两侧伸出至内腔1022外,多个填料100相对连接件102并排设置,内腔1022内的空气能够流经填料100的第二过流空间140;

[0081]

将填料组件101固定于河道或水库中的水体的预设位置处,以实现水体向各个填料100的第一过流空间130的输入,进而以使得各个填料100的内侧壁110上生长的生物膜实现对河道或水库中的水体中的耗氧污染物的生物降解。

[0082]

如图12及图13所示,在一实施例中,当待处理的水体位于河道或水库中时,上述水处理方法还包括:通过驱动组件107带动填料100相对河道或水库中的水体移动,以使位于

河道或水库不同位置的水体能够流经填料100的第二过流空间140,进而以使得填料100的外侧壁120上生长的生物膜实现对河道或水库不同位置的水体中的耗氧污染物的生物降解。

[0083]

在一实施例中,当待处理的水体位于河道或水库中时,上述水处理方法还包括:提供填料组件101,通过驱动组件107带动填料组件101相对河道或水库中的水体移动,以使位于河道或水库不同位置的水体能够流经各个填料100的第一过流空间130,进而以使得各个填料100的内侧壁110上生长的生物膜实现对河道或水库不同位置的水体中的耗氧污染物的生物降解。

[0084]

在一实施例中,驱动组件107可以但不限于为游船108,游船108能够漂浮于河道或水库中的水体表面,并能够相对河道或水库中的水体移动。

[0085]

在一实施例中,当通过游船108带动填料组件101相对河道或水库中的水体移动时,可将填料组件101安装于游船108的底部。

[0086]

在一实施例中,当待处理的水体为低温水体时,空气为热空气,以使得生物膜所处的环境温度能够达到生物膜自身生长的最佳温度条件,以利于生物膜在低温水体中的生长,进而提高生物膜对该低温水体中的耗氧污染物的生物降解效率,低温水体为温度低于第一设定数值的水体,热空气为温度高于第二设定数值的空气。

[0087]

如图14及图15所示,需要指出的是,在另一实施例中,本技术还提供了一种填料200,该填料200具有透氧性及阻液性,该填料200包括多层填料壁210,多层填料壁210盘卷于一体,任意相邻两层填料壁210之间形成有流道211,多个流道211包括由内向外依次交替设置的第一流道220和第二流道230,各个第一流道220相连通,各个第二流道230相连通,第一流道220用于供空气和待处理的水体中的其中一个的流动穿过,第二流道230用于供空气和待处理的水体中的另一个的流动穿过。

[0088]

当水体流经第一流道220且空气流经第二流道230时,填料壁210朝向第一流道220的一侧能够供生物膜附着生长,流经第二流道230的空气中的氧分子能够经填料壁210朝向第二流道230的一侧进入填料壁210内部溶解和扩散,然后扩散至填料壁210朝向第一流道220的一侧,然后从填料壁210朝向第一流道220的一侧脱附并进入第一流道220为生物膜提供生长和代谢所需要的氧,以使生物膜对流经第一流道220的水体中的耗氧污染物进行生物降解。

[0089]

当水体流经第二流道230且空气流经第一流道220时,填料壁210朝向第二流道230的一侧能够供生物膜附着生长,流经第一流道220的空气中的氧分子能够经填料壁210朝向第一流道220的一侧进入填料壁210内部溶解和扩散,然后扩散至填料壁210朝向第二流道230的一侧,然后从填料壁210朝向第一流道220的一侧脱附并进入第二流道230为生物膜提供生长和代谢所需要的氧,以使生物膜对流经第二流道230的水体中的耗氧污染物进行生物降解。

[0090]

本技术提供的填料200,具有透氧性及阻液性,当水体流经第一流道220且空气流经第二流道230时,填料壁210朝向第一流道220的一侧能够供生物膜附着生长,流经第二流道230的空气中的氧分子能够经填料壁210朝向第二流道230的一侧进入填料壁210内部溶解和扩散,然后扩散至填料壁210朝向第一流道220的一侧,然后从填料壁210朝向第一流道220的一侧脱附并进入第一流道220为生物膜提供生长和代谢所需要的氧,以使生物膜对流

经第一流道220的水体中的耗氧污染物进行生物降解,进而达到有效去除水体中的氨氮以及有机物等污染物的作用;当水体流经第二流道230且空气流经第一流道220时,填料壁210朝向第二流道230的一侧能够供生物膜附着生长,流经第一流道220的空气中的氧分子能够经填料壁210朝向第一流道220的一侧进入填料壁210内部溶解和扩散,然后扩散至填料壁210朝向第二流道230的一侧,然后从填料壁210朝向第一流道220的一侧脱附并进入第二流道230为生物膜提供生长和代谢所需要的氧,以使生物膜对流经第二流道230的水体中的耗氧污染物进行生物降解,进而达到有效去除水体中的氨氮以及有机物等污染物的作用;

[0091]

相比于传统的曝气方式而言,本技术中的填料200由于具有透氧性及阻液性,当水体流经生物膜所在的第一流道220和第二流道230的其中一个、且空气流经第一流道220和第二流道230中的另一个时,水体中的耗氧污染物从生物膜的外侧(生物膜远离填料壁210的一侧)朝生物膜的内侧(生物膜附着于填料壁210的一侧)扩散,而空气中的氧分子在经填料壁210朝向第一流道220的一侧及填料壁210朝向第二流道230的一侧中的其中一个进入填料壁210内部溶解和扩散,然后扩散至填料壁210朝向第一流道220的一侧及填料壁210朝向第二流道230的一侧中的另一个,然后从填料壁210朝向第一流道220的一侧及填料壁210朝向第二流道230的一侧中的另一个脱附并进入与该填料壁210朝向第一流道220的一侧及填料壁210朝向第二流道230的一侧中的另一个接触的水体及生物膜中,并从生物膜的内侧(生物膜附着于填料壁210的一侧)朝生物膜的外侧(生物膜远离填料壁210的一侧)扩散,由于生物膜紧贴在填料壁210朝向第一流道220的一侧或填料壁210朝向第二流道230的一侧,因此氧分子从填料壁210朝向第一流道220的一侧或填料壁210朝向第二流道230的一侧脱附并扩散进入生物膜的距离短,传质效率高;同时,随着生物膜对氧分子的消耗,在填料壁210朝向第一流道220的一侧以及填料壁210朝向第二流道230的一侧的氧浓度梯度的驱动下,位于填料壁210朝向第一流道220的一侧及填料壁210朝向第二流道230的一侧中的其中一个的空气中的氧分子持续不断地透过填料壁210朝向第一流道220的一侧以及填料壁210朝向第二流道230的一侧,为位于填料壁210朝向第一流道220的一侧及填料壁210朝向第二流道230的一侧中的另一个的生物膜补给氧分子。因此,本技术中的填料200可充分、快速地为生物膜提供降解水体中的耗氧污染物所需的氧分子;同时,本技术中的填料200的第一流道220和第二流道230的空间利用率高,占地面积小,具有结构简单、易于实施、生化处理效率高的优点,且不需要传统的曝气设备,节约了能耗。

[0092]

在一实施例中,本技术还提供了一种水处理装置,该水处理装置包括上述填料200。该填料200的具体结构参照上述实施例,由于本水处理装置采用了上述填料200的所有实施例的全部技术方案,因此至少具有上述填料200的实施例的技术方案所带来的所有有益效果,在此不再一一赘述。

[0093]

如图16所示,在一实施例中,上述水处理装置设有多个填料200,多个填料200共同构成填料组件201。在一实施例中,多个填料200并排设置,任意相邻两个填料200之间存在间隙。

[0094]

在一实施例中,当上述水处理装置设有多个填料200并且填料200的第一流道220用于供待处理的水体的流动穿过、填料200的第二流道230用于供空气的流动穿过时,上述水处理装置还包括第一输送组件202和第二输送组件203,第一输送组件202与各个填料200的第一流道220的第一端连通,第二输送组件203与各个填料200的第一流道220的第二端连

通,第一输送组件202用于供待处理的水体输入至各个填料200的第一流道220,第二输送组件203用于供各个填料200的第一流道220输出的处理后的水体输出至外部。

[0095]

在一实施例中,第一输送组件202包括多个第一辅助管2021和第二辅助管2022,各个第一辅助管2021分别与各个填料200的第一流道220的第一端连通,第二辅助管2022与各个第一辅助管2021连接,待处理的水体能够依次经第二辅助管2022、各个第一辅助管2021输入至对应的各个填料200的第一流道220。在一实施例中,第一输送组件202还包括第一阀门2023,第一阀门2023设置于第二辅助管2022上,第一阀门2023用于控制第二辅助管2022的导通与断开,进而控制水体相对各个填料200的第一流道220内的输入。

[0096]

进一步地,第二输送组件203包括多个第三辅助管2031和第四辅助管2032,各个第三辅助管2031分别与各个填料200的第一流道220的第二端连通,第四辅助管2032与各个第三辅助管2031连接,各个填料200的第一流道220输出的处理后的水体能够依次经各个第三辅助管2031、第四辅助管2032输出至外部。在一实施例中,第二输送组件203还包括第二阀门2033,第二阀门2033设置于第四辅助管2032上,第二阀门2033用于控制第四辅助管2032的导通与断开,进而控制各个填料200的第一流道220输出的处理后的水体相对外部的输出。

[0097]

在一实施例中,当上述水处理装置设有多个填料200并且填料200的第一流道220用于供待处理的水体的流动穿过、填料200的第二流道230用于供空气的流动穿过时,上述水处理装置还包括第三输送组件204和第四输送组件205,第三输送组件204与各个填料200的第二流道230的第一端连通,第四输送组件205与各个填料200的第二流道230的第二端连通,第三输送组件204用于供空气输入至各个填料200的第二流道230,第四输送组件205用于供各个填料200的第一流道220输出的剩余的空气输出至外部。

[0098]

具体在本实施例中,第三输送组件204和第四输送组件205的具体结构与第一输送组件202和第二输送组件203的结构相似,在此不再一一敷述。

[0099]

如图17及图18所示,本技术还提供了一种填料300,该填料300具有透氧性及阻液性,该填料300包括第一填料层310和第二填料层320,第二填料层320嵌设于第一填料层310内,第二填料层320内设置有第一流动空间330,第一填料层310和第二填料层320之间设置有第二流动空间340,第一流动空间330用于供空气和待处理的水体中的其中一个的流动穿过,第二流动空间340用于供空气和待处理的水体中的另一个的流动穿过。

[0100]

当水体流经第一流动空间330且空气流经第二流动空间340时,第二填料层320朝向第一流动空间330的一侧能够供生物膜附着生长,流经第二流动空间340的空气中的氧分子能够经第二填料层320朝向第二流动空间340的一侧进入第二填料层320内部溶解和扩散,然后扩散至第二填料层320朝向第一流动空间330的一侧,然后从第二填料层320朝向第一流动空间330的一侧脱附并进入第一流动空间330为生物膜提供生长和代谢所需要的氧,以使生物膜对流经第一流动空间330的水体中的耗氧污染物进行生物降解;

[0101]

当水体流经第二流动空间340且空气流经第一流动空间330时,第二填料层320朝向第二流动空间340的一侧能够供生物膜附着生长,流经第一流动空间330的空气中的氧分子能够经第二填料层320朝向第一流动空间330的一侧进入第二填料层320内部溶解和扩散,然后扩散至第二填料层320朝向第二流动空间340的一侧,然后从第二填料层320朝向第二流动空间340的一侧脱附并进入第二流动空间340为生物膜提供生长和代谢所需要的氧,

以使生物膜对流经第二流动空间340的水体中的耗氧污染物进行生物降解。

[0102]

本技术提供的填料300,具有透氧性及阻液性,当水体流经第一流动空间330且空气流经第二流动空间340时,第二填料层320朝向第一流动空间330的一侧能够供生物膜附着生长,流经第二流动空间340的空气中的氧分子能够经第二填料层320朝向第二流动空间340的一侧进入第二填料层320内部溶解和扩散,然后扩散至第二填料层320朝向第一流动空间330的一侧,然后从第二填料层320朝向第一流动空间330的一侧脱附并进入第一流动空间330为生物膜提供生长和代谢所需要的氧,以使生物膜对流经第一流动空间330的水体中的耗氧污染物进行生物降解,进而达到有效去除水体中的氨氮以及有机物等污染物的作用;当水体流经第二流动空间340且空气流经第一流动空间330时,第二填料层320朝向第二流动空间340的一侧能够供生物膜附着生长,流经第一流动空间330的空气中的氧分子能够经第二填料层320朝向第一流动空间330的一侧进入第二填料层320内部溶解和扩散,然后扩散至第二填料层320朝向第二流动空间340的一侧,然后从第二填料层320朝向第二流动空间340的一侧脱附并进入第二流动空间340为生物膜提供生长和代谢所需要的氧,以使生物膜对流经第二流动空间340的水体中的耗氧污染物进行生物降解,进而达到有效去除水体中的氨氮以及有机物等污染物的作用;

[0103]

相比于传统的曝气方式而言,本技术中的填料300由于具有透氧性及阻液性,当水体流经生物膜所在的第一流动空间330和第二流动空间340的其中一个、且空气流经第一流动空间330和第二流动空间340中的另一个时,水体中的耗氧污染物从生物膜的外侧(生物膜远离第二填料层320的一侧)朝生物膜的内侧(生物膜附着于第二填料层320的一侧)扩散,而空气中的氧分子在经第二填料层320朝向第一流动空间330的一侧及第二填料层320朝向第二流动空间340的一侧中的其中一个进入第二填料层320内部溶解和扩散,然后扩散至第二填料层320朝向第一流动空间330的一侧及第二填料层320朝向第二流动空间340的一侧中的另一个,然后从第二填料层320朝向第一流动空间330的一侧及第二填料层320朝向第二流动空间340的一侧中的另一个脱附并进入与该第二填料层320朝向第一流动空间330的一侧及第二填料层320朝向第二流动空间340的一侧中的另一个接触的水体及生物膜中,并从生物膜的内侧(生物膜附着于第二填料层320的一侧)朝生物膜的外侧(生物膜远离第二填料层320的一侧)扩散,由于生物膜紧贴在第二填料层320朝向第一流动空间330的一侧或第二填料层320朝向第二流动空间340的一侧,因此氧分子从第二填料层320朝向第一流动空间330的一侧或第二填料层320朝向第二流动空间340的一侧脱附并扩散进入生物膜的距离短,传质效率高;同时,随着生物膜对氧分子的消耗,在第二填料层320朝向第一流动空间330的一侧及第二填料层320朝向第二流动空间340的一侧的氧浓度梯度的驱动下,位于第二填料层320朝向第一流动空间330的一侧及第二填料层320朝向第二流动空间340的一侧中的其中一个的空气中的氧分子持续不断地透过第二填料层320朝向第一流动空间330的一侧及第二填料层320朝向第二流动空间340的一侧,为位于第二填料层320朝向第一流动空间330的一侧及第二填料层320朝向第二流动空间340的一侧中的另一个的生物膜补给氧分子。因此,本技术中的填料300可充分、快速地为生物膜提供降解水体中的耗氧污染物所需的氧分子;同时,本技术中的填料300的第一流动空间330和第二流动空间340的空间利用率高,占地面积小,具有结构简单、易于实施、生化处理效率高的优点,且不需要传统的曝气设备,节约了能耗。

[0104]

在一实施例中,第一填料层310的截面可以但不限于为圆形或方形;在一实施例中,第二填料层320的截面可以但不限于为圆形或方形。

[0105]

以上仅为本发明的优选实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是在本发明的发明构思下,利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构变换,或直接/间接运用在其他相关的技术领域均包括在本发明的专利保护范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1