一种强制污泥循环的澄清池的制作方法

1.本实用新型属于水处理技术相关领域,具体涉及一种强制污泥循环的澄清池。

背景技术:

2.机械加速澄清池(简称“机加池”)是一种集混凝、反应、沉淀于一体的常用水处理设备,其运行好坏直接影响着后续过滤系统甚至深度膜处理系统的运行。

3.传统机械加速澄清池是一种泥渣悬浮型澄清系统,实际运行时,利用具有提升及搅拌功能的搅拌器将污泥区集泥斗中定量活性污泥以内循环方式提升至一反区,与加药原水充分混合,利用其巨大的表面吸附力及重力和絮凝矾花有效碰撞,吸附、携带沉降脱稳的胶体及悬浮物,增强混凝沉降效果。因此,一反区保持悬浮状态的、浓度稳定且均匀分布的泥渣层是保证澄清池处理效果的关键。然而,实际工程使用中,机加池进水往往需根据最终用水要求调整,水量波动较大且无法主动调节,难以形成稳态的悬浮泥渣层,较大浓度泥渣层易造成泥渣内循环路径堵塞,泥渣回流不畅;过小浓度泥渣层易造成絮体较轻,沉降效果较差,甚至出现大量絮体上浮引起“翻池”现象。除此之外,广泛以城市再生水为水源的澄清池系统,因城市再生水厂提标改造,再生水中携带的悬浮物大大降低,这类水质属于低浊度水,采用传统的机加池系统处理时,形成的絮体密度小、松散、不易沉降,必须通过外循环方式定量投加活性污泥以增强混凝反应效果。

4.传统澄清池系统排泥绝大数采用重力式排泥,排泥较随意,排泥与否和单次排泥时间难以确定。实际工程使用中,排泥完全依靠运行人员的经验及主观能动性进行,经常出现排泥过度,造成悬浮活性污泥缺少,混凝沉淀环境不佳;或排泥不足,造成池中泥位过高,絮体沉降时间减少,沉降不彻底,且过高的泥位易被扰动,出水效果难以可靠保证。除此之外,排泥管路多数采用人工手动冲洗,人工劳动强度大,因石灰污泥易沉积、板结等特点,往往因排泥管路冲洗不及时、不彻底而造成管路堵塞,影响系统正常运转。

5.鉴于以上原因,为了解决传统澄清池系统无法定量供给反应悬浮活性污泥、无法实现自动排泥的问题,亟需开发设计出一套混凝反应环境稳定、沉淀效果好、水力负荷大、出水水质好、运行稳定的强制污泥循环的澄清池。

技术实现要素:

6.本实用新型的目的是克服现有技术的不足,提供一种改进技术方案先进,结构设计合理,混凝反应环境稳定、水力负荷大、出水水质好、能实现自动排泥的强制污泥循环的澄清池。

7.为了实现上述目的,本实用新型采用以下技术方案予以实现:

8.一种强制污泥循环的澄清池,包括澄清池单元以及污泥回流排放单元,澄清池单元包括池体、搅拌装置、一反区、二反区、清水区、污泥区、取样装置、一反封堵、二反加长裙边以及导流装置;池体中心设有搅拌装置,搅拌装置外部设置有一反区,一反区外侧设置有二反区,二反区外侧设有清水区,二反区下部设置有污泥区;

9.污泥回流排放单元包括活性污泥收集装置、污泥机械定量提升装置、回流污泥给料装置、剩余污泥排除装置以及老化剩余污泥收集装置;

10.污泥回流排放单元中活性污泥收集装置与澄清池单元的污泥区中上部相连,老化剩余污泥收集装置与底部相连,活性污泥收集装置及老化剩余污泥收集装置均与污泥机械定量提升装置进口相连,回流污泥给料装置及剩余污泥排除装置一端均与污泥机械定量提升装置出口相连。

11.本实用新型进一步的改进在于,搅拌装置位于一反区下部,污泥区下部设置有刮泥装置。

12.本实用新型进一步的改进在于,池体一侧池壁设置有取样装置。

13.本实用新型进一步的改进在于,回流污泥给料装置另一端与澄清池单元的一反区相连,剩余污泥排除装置另一端与后续污泥缓冲均质容器相连。

14.本实用新型进一步的改进在于,污泥机械定量提升装置进口还连接有自动排泥冲洗装置。

15.本实用新型进一步的改进在于,一反区下部设置有钢制罩型延伸段,钢制罩型延伸段一端与一反区底部连接,另一端与池体底部刮泥装置刮壁连接。

16.本实用新型进一步的改进在于,一反区底部与钢制罩型延伸段连通区域开孔由φ1700mm封堵为φ500mm。

17.本实用新型进一步的改进在于,池体顶部设置有用于支撑一反区和二反区的工作桥。

18.本实用新型进一步的改进在于,二反区下部外喇叭在60

°

倾角裙边基础上延伸加长500mm。

19.本实用新型进一步的改进在于,清水区水面下2000mm处设置有与水平方向呈60

°

倾角的导流装置。

20.相比传统澄清池,本实用新型具有以下有益效果:

21.本实用新型提供的一种强制污泥循环的澄清池可实现原水的混合、絮凝、反应、沉淀、软化、部分生化污染物的去除,适用范围较广,可作为预处理系统处理地表水、地下水、再生水等水源,可推广应用于市政、电力、化工等行业。本实用新型可实现混凝反应环境稳定,水力负荷大,出水水质好,能自动排泥,运行可靠。

22.进一步的,本实用新型的一反区搅拌装置改为仅有搅拌功能的搅拌器,一反区底部与钢制罩型延伸段连通区域开孔由封堵为消除了悬浮活性泥渣不定量的内循环方式,改由污泥回流排放单元以外循环精确实时定量地提供形成稳态悬浮泥渣层所需的活性污泥的方式,确保了机加池稳定运行所需的必要条件。

23.进一步的,本实用新型的二反区下部外喇叭在原有60

°

倾角裙边基础上延伸加长500mm,清水区水面下2000mm设有呈60

°

倾角的导流装置,延长脱稳絮体矾花路程,增加了沉淀面积,减少了水中悬浮颗粒沉降路径,因此提高悬浮颗粒去除率和表面水力负荷。

24.进一步的,本实用新型的污泥回流排放单元可实现全自动机械排泥,机械定量提升装置兼做活性污泥回流与老化剩余污泥排放功能,正常以回流模式运行时,为澄清单元提供源源不断的活性污泥,进水量达到设定值时,自动切换至排泥模式,定时定量排除老化的剩余污泥,确保澄清单元泥位稳定,排泥结束后,自动冲洗管路,再切换至回流模式周而

复始运行。

附图说明

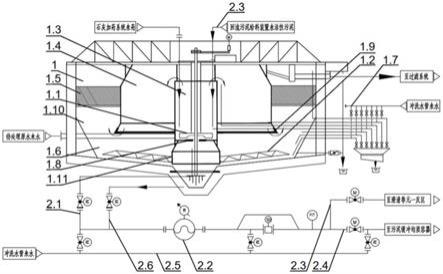

25.图1为本实用新型实施例一种强制污泥循环的澄清池的整体结构示意图。

26.其中,1为澄清池单元,1.1为搅拌装置,1.2为刮泥装置,1.3为一反区,1.4为二反区,1.5为清水区,1.6为污泥区,1.7为取样装置,1.8为一反封堵,1.9为二反加长裙边,1.10为导流装置,1.11为钢制罩型延伸段,2.1为活性污泥收集装置,2.2为污泥机械定量提升装置,2.3为回流污泥给料装置,2.4为剩余污泥排除装置,2.5为自动排泥冲洗装置,2.6为老化剩余污泥收集装置。

具体实施方式

27.下面结合附图对本实用新型作进一步说明。

28.参见图1,本实用新型的一种强制污泥循环的澄清池,包括澄清池单元和污泥回流排放单元,其中,澄清池单元1,包括池体、搅拌装置1.1、刮泥装置1.2、一反区1.3、二反区1.4、清水区1.5、污泥区1.6、取样装置1.7、一反封堵1.8、二反加长裙边1.9、导流装置1.10以及钢制罩型延伸段1.11;池体横截面为圆形,底部设置有锥型底,顶部有工作桥;一反区1.3、二反区1.4设置在工作桥上,所述池体中心设有搅拌装置1.1;所述搅拌装置1.1外部设有一反区1.3,一反区外侧设有二反区1.4,二反区1.4下部设有污泥区1.6,二反区1.5外侧设有清水区1.5;所述搅拌装置1.1位于一反区1.3下部,刮泥装置1.2位于污泥区1.6下部;所述池体一侧池壁设有取样装置。

29.污泥回流排放单元,包括活性污泥收集装置2.1、污泥机械定量提升装置2.2、回流污泥给料装置2.3、剩余污泥排除装置2.4、自动排泥冲洗装置2.5以及老化剩余污泥收集装置2.6。

30.所述污泥回流排放单元中活性污泥收集装置2.1与澄清池单元污泥区1.6中上部相连,老化剩余污泥收集装置2.6与澄清池单元污泥区1.6底部相连,污泥机械定量提升装置2.2进口与活性污泥收集装置2.1及老化剩余污泥收集装置2.6均相连,回流污泥给料装置2.3及剩余污泥排除装置2.4一端均与污泥机械定量提升装置2.2出口相连,回流污泥给料另一端与澄清池单元的一反区1.3相连,剩余污泥排除另一端与后续污泥缓冲均质容器相连,自动排泥冲洗装置2.5则与污泥机械定量提升装置2.2进口相连。

31.所述的一反区1.3下部设有钢制罩型延伸段1.11,钢制罩型延伸段一端与一反区1.3底部连接,另一端与池体底部刮泥装置1.2刮壁连接。所述搅拌装置为仅有搅拌功能的搅拌器,所述一反区底部与钢制罩型延伸段连通区域开孔由封堵为

32.二反区1.4为上部内喇叭口、下部外喇叭口型式,即二反区包括中部的圆柱形筒体,筒体上部为圆台形筒体,并且上部的圆台形筒体的底面与圆柱形筒体直径相同,上部的圆台形筒体的母线与水平方向的夹角为45

°

,上部的圆台形筒体的顶面的直径小于底面的直径。筒体下部为圆台形筒体,并且下部的圆台形筒体的顶面与圆柱形筒体直径相同,下部的圆台形筒体的母线与水平方向的夹角为45

°

,下部的圆台形筒体的顶面的直径小于底面的直径。

33.上部的圆台形筒体外侧设置有环形集水堰,下部的圆台形筒体在原有60

°

倾角裙

边基础上延伸加长500mm。

34.池体顶部还设置有用于巡检的混凝土支撑板,即为环形走道,所述清水区1.5水面下2000mm处设置有与水平方向呈60

°

倾角的导流装置,导流装置采用扁钢、槽钢作支撑,导流装置一端与二反区的圆柱形筒体外壁焊接、另一端采用膨胀螺栓与环形走道侧壁固定。

35.本实用新型的工作过程为:待处理原水依靠重力自流或机械提升沿切线方向进入澄清单元1中一反区1.3桶壁底部。期间沿水流方向依次投加次氯酸钠,有效抑制藻类、腐殖质等在澄清单元1中繁殖;投加凝聚剂与原水中胶体颗粒发生有效碰撞,带正电荷的凝聚剂与原水中带负电胶体发生电中和作用,压缩胶体电层,使胶体脱稳,形成细而密实的脱稳胶体颗粒;投加助凝剂与脱稳的胶体初步发生吸附架桥、网补卷扫作用,助力脱稳胶体长大。

36.进入澄清单元1中一反区1.3桶壁底部的预混凝原水,依次上向流经过一反区1.3发生完全混凝反应,下向流经过二反区1.4发生完全絮凝反应,上向流经过清水区1.5发生泥水分离,清水由矩形集水槽收集汇合流出澄清池单元1,进入后续处理系统,污泥重力下沉进入污泥区1.6。进一步地,所述一反区1.3中设有搅拌器1.1,充分将药剂、活性污泥与预混凝原水搅拌,使反应完全,悬浮泥渣层均匀稳定。澄清单元1的一反区1.3桶内壁进水口投加石灰,与水中ca

2+

、mg

2+

反应,形成caco3、mgco3沉淀,达到水质的软化;同时,石灰也具有助凝作用,在此投加石灰可良好的改善混凝沉淀效果。优选的,一反区搅拌器1.1改为仅有搅拌功能的搅拌器,一反区底部设置有钢制罩型延伸段1.11,一反区底部与钢制罩型延伸段连通区域的一反封堵1.8开孔由封堵为消除了悬浮活性泥渣不定量的内循环方式,改由污泥回流排放单元精确定量供给活性污泥的外循环方式,在不同进水条件下均能精确实时定量地供给活性污泥,保证形成稳态的悬浮泥渣层,利用巨大的表面吸附力及重力和预混凝原水有效碰撞,吸附、携带沉降脱稳的胶体及悬浮物,进一步增强混凝沉降效果;同时,在此回流的活性污泥携带有少量未充分反应的碳酸根离子,可继续参与软化反应,减少了石灰的投加量。优选的,澄清单元二反区1.4下部外喇叭在原有基础延伸加长裙边1.9,清水区水面下2000mm设有呈60

°

倾角的导流装置1.10,延长裙边1.9延长脱稳絮体矾花水力流程,设置导流装置1.10增加了沉淀面积,泥水在此依靠重力作用彻底分离,大大提高悬浮颗粒去除率和表面水力负荷。

37.作为一种优选方案,所述改进澄清池系统中污泥回流排放单元可实现全自动机械排泥。具体实施如下:机械定量提升装置2.2兼做活性污泥回流与老化剩余污泥排放功能,正常以回流模式运行时,利用活性污泥收集装置2.1将污泥区1.6上层累积的活性污泥收集至机械定量提升装置2.2进口,再利用提升装置2.2将活性污泥通过回流污泥给料装置2.3源源不断的提升至澄清池单元一反区1.3,在此期间,澄清单元1污泥区1.6泥位则不断上升;当进水量达到设定值时,自动切换至排泥模式运行,活性污泥收集装置2.1切换至老化剩余污泥收集装置2.6运行,利用剩余污泥排除装置2.4定时定量排除污泥区1.6下层累积老化的剩余污泥;排泥计时结束后,自动排泥冲洗装置2.5运行,彻底清洗干净接触污泥的管路、设备等,之后再切换至回流模式周而复始运行。这样,污泥回流排放单元既能精确提供一反区1.3悬浮泥渣层所需的活性污泥,又能确保澄清单元1中污泥区1.6泥位恒定,避免水流对过高泥位的扰动,可靠保证了澄清池长时间稳定运行。

38.本实用新型旨在解决传统澄清池无法精确定量供给反应悬浮活性污泥、水力负荷低、无法实现自动排泥等弊端,通过将传统澄清池一反桶底部封堵,将采用搅拌器提升悬浮

泥渣的污泥内循环方式改进为采用机械自动排泥装置提供精确稳定悬浮泥渣的外循环方式,并将二反60度倾角裙边延长以及增设导流装置,可实现精确定量供给泥渣层活性污泥、自动排泥等,提高澄清池抗冲击能力,提升澄清池处理水量、水质,保证澄清池系统安全稳定运行。

39.需要说明的是,为了便于本实用新型领域的相关技术人员更好地理解本实用新型,用以上实施例加以详细说明,本实用新型保护范围不限定于此。凡是根据本实施例做出的各类修改或替代,以及在本实用新型技术改进原理、改进思路、改进结构设计方案等的基础上做出的许多简单或等效变化,均属于本实用新型的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1