一种植物吸附净化粪污水的生态系统及使用方法与流程

1.本发明属于养殖粪水处理技术领域,具体地涉及一种植物吸附净化粪污水的生态系统及使用方法。

背景技术:

2.目前,用植物处理养殖粪水的工艺仍在探索阶段,根据一些科研院所已经公开的关于依靠植物生长吸附养殖粪水中有机物和氮磷元素的专利,这种处理畜禽养殖粪水的方法仍存在许多不足:(1)植物生长受温度、光照等条件影响较大,植物生长状态同时会影响到养殖粪水处理效果,因此养殖粪水处理效果受限因素很多;(2)养殖粪水中氨氮含量很高,很容易对植物根系生长产生抑制,甚至导致植物中毒死亡;(3)种植植物所需占地面积较大,但处理效率并不高,投资回报低;(4)植物能吸附的有机物和元素相比物理化学絮凝沉淀来说,种类相对单一。

3.因此,针对现有技术不足,自行研发了多种植物搭配,立体化处理养殖粪水的生态工艺,通过多项技术的结合,来解决现有技术中存在的不足。

技术实现要素:

4.本发明的目的是为了解决现有技术中存在的缺点, 提供一种基于高效环保的植物吸附的降低人工出力、提高处理效率、增大资源化利用率、提高空间利用率和处理效果的净化养殖粪水的生态工艺。

5.本发明采用的技术方案为:一种植物吸附净化粪污水的生态系统,包括悬浮物分离池、有机物吸附塘和磷元素净化吸附塘,所述悬浮物分离池借助第一管道与有机物吸附塘相连通,所述有机物吸附塘借助第二管道与磷元素净化吸附塘相连通,所述第二管道上设有循环泵,所述第二管道借助循环泵和循环管道与第一管道相连通;所述悬浮物分离池包括悬浮物处理段和悬浮物过滤段;所述有机物吸附塘内设置有单层浮床,所述单层浮床内栽种有有机物吸附植物,载种量为1-10kg/m2;所述磷元素净化吸附塘内设置有三层浮床,所述三层浮床内栽种有磷元素吸附植物,载种量为1-5kg/m2。

6.进一步地,所述悬浮物处理段为锥斗状,所述悬浮物过滤段由两层滤布组成;所述有机物吸附塘和磷元素净化吸附塘内均设有人工光源、引风机和温控器,所述有机物吸附塘内还设有养殖粪水参数检测装置。

7.进一步地,所述有机物吸附塘内的单层浮床和磷元素净化吸附塘内的三层浮床底部均设有配重块,所述单层浮床或三层浮床上层浮床的沉水体积占整个浮床体积的1/3。

8.进一步地,所述单层浮床和三层浮床的筛格尺寸为2cm*2cm、材质为pvc;所述有机物吸附植物和有磷元素吸附植物均为扦插种植,用直径0.8cm的营养球培养。

9.进一步地,所述有机物吸附植物为绿狐尾藻、粉绿狐尾藻和穗花狐尾藻;所述三层浮床的上层浮床的有磷元素吸附植物为绿狐尾藻和粉绿狐尾藻,所述三层浮床的中、下层

浮床的有磷元素吸附植物为沉水植物。

10.进一步地,所述沉水植物为黑藻、苦草和穗花狐尾藻。

11.一种植物吸附净化粪污水的生态系统使用方法,包括以下步骤:步骤1:将养殖粪水排入悬浮物分离池,在悬浮物处理段和悬浮物过滤段使固体悬浮物分离,养殖粪水在所述悬浮物分离池内停留3-5小时;步骤2:自所述悬浮物分离池处理后的养殖粪水进入有机物吸附塘,养殖粪水在有机物吸附塘的停留时间为5-15天;步骤3:自所述有机物吸附塘处理后的养殖粪水经养殖粪水参数检测装置测得其中氨氮含量,当其中氨氮含量《200mg/l,养殖粪水直接排入磷元素净化吸附塘,不启动循环泵;当其中氨氮含量》200mg/l,启动循环泵,使养殖粪水再处理一个周期再排入磷元素净化吸附塘;养殖粪水在所述磷元素净化吸附塘的停留时间为5-10天;步骤4:自所述磷元素净化吸附塘处理后的养殖粪水排入农田,所述有机物吸附植物和有磷元素吸附植物经割除后,用做生活燃料或造纸。

12.进一步地,所述有机物吸附塘和磷元素净化吸附塘内的光照强度均为1000-5000lx,温度为15-30℃。

13.本发明获得的有益效果为:1.养殖粪水吸附效果受外界温度天气条件变化的影响较小:本生态系统工艺中可以通过安装的人工光源、引风机和温控器调节适合植物生长的外界条件,实现稳定精确的环境控制,有利于吸附植物的生长,同时提高了养殖粪水净化处理的效果。

14.2.本发明可以处理含氨氮浓度更高的养殖粪水:有机物吸附塘中选取的植物在吸附有机物的同时具有耐高氨氮的特性,经其处理后的养殖粪水排入磷元素吸附塘,降低了氨氮浓度对植物吸附的影响,提高了本生态工艺的处理粪水的适应性。

15.3.本发明提高了相同占地面积下的吸附处理效率:本生态工艺中采用多层浮床,且安装有循环泵,不仅降低了吸附处理时间,也提高了单位面积土地的利用效率,缓解了土地面积不足时处理效果不好的问题。浮床养殖的方式也更利于收割处理更换吸附植物。

16.4.本发明增多了吸附养殖粪水中有害物质的种类:通过多种植物搭配组合的方式,不仅可以吸附养殖粪水中的有机物,还可以根据要吸附处理的元素,选择合适的吸附植物。

17.5.本发明采用营养球颗粒代替土壤培养吸附植物,有效提高吸附植物根系与粪水的传质效率;浮床结构便于定期收割更换吸附植物。有机物吸附塘中养殖粪水参数检测装置测得的养殖粪水中氨氮含量,决定是否启用循环泵,使养殖粪水有机物吸附塘再次吸附处理一个周期,操作方便。

18.6.相比于现有的沼气发酵、沼气发酵后续进入好氧池处理和单一水生植物吸附处理的方式,本发明实现了温室气体减排,具有将cod、bod转化为有机质并固定在植物中的优势,cod、氨氮及总磷去除率分别为50%~70%,60%~90%和90%~95%。

附图说明

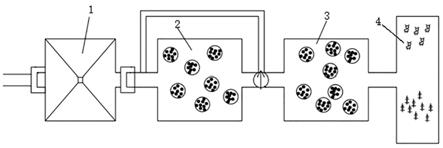

19.图1为本发明整体结构示意图;图2为本发明悬浮物分离池结构示意图;

图3为本发明有机物吸附塘结构示意图;图4为本发明磷元素净化吸附塘结构示意图;图5为本发明三层浮床结构示意图;其中,1代表悬浮物分离池、2代表有机物吸附塘、3代表磷元素净化吸附塘、4代表农田、11代表悬浮物处理段、12代表悬浮物过滤段、21代表单层浮床、31代表三层浮床。

具体实施方式

20.下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。

21.如图1-5所示,一种植物吸附净化粪污水的生态系统,包括悬浮物分离池1、有机物吸附塘2和磷元素净化吸附塘3,所述悬浮物分离池1借助第一管道与有机物吸附塘2相连通,所述有机物吸附塘2借助第二管道与磷元素净化吸附塘3相连通,所述第二管道上设有循环泵,所述第二管道借助循环泵和循环管道与第一管道相连通;所述悬浮物分离池1包括悬浮物处理段11和悬浮物过滤段12;所述有机物吸附塘2内设置有单层浮床21,所述单层浮床21内栽种有有机物吸附植物,载种量为1-10kg/m2;所述磷元素净化吸附塘3内设置有三层浮床31,所述三层浮床31内栽种有磷元素吸附植物,载种量为1-5kg/m2。

22.所述悬浮物处理段11为锥斗状,所述悬浮物过滤段12由两层滤布组成;所述有机物吸附塘2和磷元素净化吸附塘3内均设有人工光源、引风机和温控器,所述有机物吸附塘2内还设有养殖粪水参数检测装置。所述有机物吸附塘2内的单层浮床21和磷元素净化吸附塘3内的三层浮床31底部均设有配重块,所述单层浮床21或三层浮床31上层浮床的沉水体积占整个浮床体积的1/3。所述单层浮床21和三层浮床31的筛格尺寸为2cm*2cm、材质为pvc;所述有机物吸附植物和有磷元素吸附植物均为扦插种植,用直径0.8cm的营养球培养。

23.所述有机物吸附植物为绿狐尾藻、粉绿狐尾藻和穗花狐尾藻;所述三层浮床31的上层浮床的有磷元素吸附植物为绿狐尾藻和粉绿狐尾藻,所述三层浮床31的中、下层浮床的有磷元素吸附植物为黑藻、苦草和穗花狐尾藻。

24.具体实施时:一种植物吸附净化粪污水的生态系统使用方法,包括以下步骤:步骤1:将养殖粪水排入悬浮物分离池1,在悬浮物处理段11和悬浮物过滤段12使固体悬浮物分离,养殖粪水在所述悬浮物分离池1内停留3-5小时;步骤2:自所述悬浮物分离池1处理后的养殖粪水进入有机物吸附塘2,养殖粪水在有机物吸附塘2的停留时间为7天;有机物吸附塘2的单层浮床21上种植绿狐尾藻,投放密度为5kg/m2,步骤3:自所述有机物吸附塘2处理后的养殖粪水经养殖粪水参数检测装置测得其中氨氮含量,当其中氨氮含量《200mg/l,养殖粪水直接排入磷元素净化吸附塘3,不启动循环泵;当其中氨氮含量》200mg/l,启动循环泵,使养殖粪水再处理一个周期再排入磷元素净化吸附塘3;养殖粪水在所述磷元素净化吸附塘3的停留时间为7天;磷元素吸附塘3的三层浮床31的上层浮床种植粉绿狐尾藻,中层浮床种植苦草,下层浮床种植黑藻,投放密度为1-5kg/m2;步骤4:自所述磷元素净化吸附塘3处理后的养殖粪水排入农田4,所述有机物吸附

植物和有磷元素吸附植物经割除后,用做生活燃料或造纸。所述有机物吸附塘2和磷元素净化吸附塘3内的光照强度均为1000-5000lx,温度为15-30℃。

25.上述步骤2和步骤3中有机物吸附塘2和磷元素净化吸附塘3,采用人工光源、引风机和温控器控制其光照强度在1000-5000lx,温度控制在15-30℃,用于保持磷元素吸附植物生长所需光强、通风和温度。

26.通过有机物吸附塘2处理7天后,养殖粪水中氨氮含量下降62.89%,cod含量下降50.22%,总磷下降43.71%;通过有机物吸附塘2处理14天后,养殖粪水中氨氮含量下降81.37%,cod含量下降57.21%,总磷下降61.45%;通过有机物吸附塘2处理14天后的养殖粪水,再通过磷元素净化吸附塘3处理7天后,养殖粪水中氨氮含量总体下降86.73%,cod含量下降68.63%,总磷下降92.18%。

27.以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1