一种富营养化水体生态修复与景观提升的构建方法与流程

1.本发明涉及水体生态修复技术领域,尤其涉及一种富营养化水体生态修复与景观提升的构建方法。

背景技术:

2.盐景观水体包括天然湖泊、河道以及公共场所(公园、生活小区、娱乐场所等)的人造湖泊、观赏水塘、景观河道等,它是人居环境中重要的组成部分,具有重要的生态功能、文化功能、美学价值和经济意义。但随着科技的发展和居民生活水平的提高,湖、塘、河等缓流水体因其水域面积小、水环境容量小、自净能力弱,由于生活污水、工业污水和雨水地表径流等的汇入,导致景观水体富营养化状况日益严重,逐渐成为黑臭水体、蓝藻频发,生态系统遭受严重破坏,严重影响了生态环境和人居环境的质量。因此,当前景观水体的治理显得尤为重要。

3.目前,治理景观水体富营养化的方法主要有工业化处理、化学处置和生物修复法。工业化处理和化学处置成本较高,还存在二次污染问题,蓝藻水华现象容易反复爆发,难以根本解决水体富营养化问题,因此研究适应富营养化水体生态系统修复技术,恢复水生植被系统,最终提高水体的净化能力和景观效果,具有重要意义。

技术实现要素:

4.鉴于此,本发明提供一种富营养化水体生态修复与景观提升的构建方法。本发明通过“沉水植物+水生动物+微生物”构建水下生态系统修复,明显改善了水体水质,透明度达2.0m以上,水质提升至ⅱ类水质标准以上,彻底消除了蓝绿藻的富营养化水体,可以长期保持水体清澈见底的效果。

5.为解决上述技术问题,本发明公开了一种富营养化水体生态修复与景观提升的构建方法,包括以下步骤:

6.(1)基质改造:包括排水清杂、底泥改造及底泥活化,所述底泥活化具体为投放生物氧化剂、钙添加剂及微生物制剂;

7.(2)水体立体生态工程修复:包括多层次布设水生植物、投放浮游动物、沉水植物补种及投放水生动物;

8.(3)水上景观提升;

9.(4)整体生态系统运行维护管理。

10.本发明采用投加功能性微生物作为底泥活化剂,可有效改善底泥基质,并降低水体中蓝藻的叶绿素含量,控制水华暴发,然后投加浮游控藻动物,实现微生物+浮游动物协同控藻,为沉水植物的生长创造适宜的水体环境;沉水植物在光照下吸收水体中的氮、磷等营养物质进行光合作用促进其根茎生长,使原有水体的藻型浊水态转变为稳定的草型清水态,从而形成“水下森林”;“水下森林”为水生动物提供栖息场所,沉水植物因光合作用释放的氧气使水生动物得以生存,而水生动物进行呼吸作用产生的二氧化碳又成为植物进行光

合作用的碳源,生物间的共生关系形成了较完整的水下生物链,营造水上景观打造“水上公园”;实现“水上公园”和“水下森林”相照应的立体景观效。

11.进一步地,所述步骤(1)中排水清杂具体为,进行池底平整,清除水体污染物及杂草,转移水体中的鱼类。

12.进一步地,所述步骤(1)中底泥改造具体为铺设滤料、全水域增设土工滤网及种植土。

13.优选地,所述滤料为沸石、火山岩和/或砂砾;所述滤料厚度为10~30 cm;所述土工滤网规格为200g/m2或300g/m2;所述种植土为砂质土、粘质土和/或壤土,所述种植土厚度为30~50cm。

14.进一步地,所述生物氧化剂为过硫酸氢钾复合盐、二氧化氯和/或高铁酸钾;所述钙添加剂为过氧化钙、生石灰和/或白云石;所述微生物制剂为好氧的芽孢杆菌、光合细菌、硝化菌和/或溶藻菌液。

15.进一步地,所述生物氧化剂和钙添加剂的总投放量为50~70ml/m3;所述生物氧化剂:钙添加剂的体积比为4:1;所述微生物制剂浓度为0.5~1.0kg/l。

16.进一步地,所述步骤(2)中多层次布设水生植物具体为:基质改良5~7 天后,曝气1~2天,至ph值降至7-9,进行多层次布设水生植物:水深<1.5 m的水域布设浮叶植物;水深1.5~2m的水域布设沉水植物;水深>2.0m的水域构建生态浮岛。

17.进一步地,所述浮叶植物配置面积占整体水域面积5%~10%;所述沉水植物配置面积占整体水域面积70~90%;所述生态浮岛配置面积占整体水域面 15~30%。

18.优选地,所述浮叶植物为宫廷睡莲、荷花和/或太湖红菱;所述沉水植物为改良的矮型苦草、轮叶黑藻和/或伊乐藻。

19.改良的矮型苦草根际能够分泌类单宁酸,可有效抑制藻类爆发。。

20.进一步的矮型苦草改良方法包括如下步骤:

21.(1)矮型苦草种植于蓝藻溶液中,每日更换蓝藻溶液(大于1000万个 /l)体积的20-40%;

22.(2)从步骤(1)中筛选出优势种,所述优势种为生长形式良好且个体较大的矮型苦草;

23.(3)将步骤(2)筛选出的矮型苦草,多次重复上述步骤,直至总体时间为160-200天;

24.(4)将步骤(3)得到的矮型苦草投放在蓝藻溶液中,稳定培养160-200 天,得到改良的矮型苦草。

25.所述浮叶植物每年4月中下旬采用抛秧种植法种植,配置密度为2~5株 /m2;所述沉水植物每年5月中下旬采用覆土掩盖根系法种植,配置密度为 10~15株/丛、5~20丛/m2。

26.进一步地,所述构建生态浮岛具体为:将高密度聚乙烯板、尼龙网格和 pvc管打造成圆形或方形框架,将框架四周用钢管固定于湖底,框架上部固定有硬质泡沫材料,将净化水质的水生植物栽种于孔内,形成生态浮岛;所述水生植物为绿狐尾藻、水生鸢尾和/或铜钱草。

27.优选地,所述硬质泡沫材料为两层,外层布设10~25个孔径为5~8cm的孔,内层布

设15~30个孔径为5~8cm的孔;该设计,便于植物向外散生长。

28.进一步地,所述步骤(2)中投放浮游动物具体为:水生植物种植完毕后,分4~10次投放浮游动物,总投放量为120~160ml/m3,投放水位控制在 0.7~1.2m;所述浮游动物为剑水蚤、臂尾轮虫和/或驯化的大型溞;所述步骤 (2)中沉水植物补种具体为:浮游动物投放完毕,分2~3次提升水体水位,直至达到正常水位,对前期漏种的部分,采用抛秧种植的方式进行补种,同时调整局部水草的分布。

29.所述浮游动物抗蓝藻毒素能力强,每天可吞食数十倍的藻类。

30.进一步地,所述大型溞的驯化方法为:

31.(1)投加驯化食料于大型溞驯化池,所述驯化食料为蓝藻溶液(大于 1000万个/l)和50%浓度的红糖溶液;

32.(2)从步骤(1)驯化食料投喂后的大型溞中选择出优势种,所述优势种为生长形式优良且个体较大的溞;

33.(3)将步骤(2)筛选出的大型溞多次重复上述步骤,直至总体时间为 70-100天;

34.(4)将步骤(3)得到的大型溞投放在驯化迟中,稳定培养45天以上,得到驯化的大型溞。

35.进一步地,所述步骤(2)中投放水生动物具体为沉水植物补种完成后,系统运行15~45天后,投放水生动物;所述水生动物包括鱼类、虾类和螺类。

36.优选地,所述鱼类为鲢鱼、鳙鱼和/或鲈鱼;所述虾类为青虾、草虾和/或白虾;所述螺类为环棱螺、方形环棱螺和/或田螺。

37.所述水生动物都以滤食性为主,能够有效控制藻类及浮游动物数量。

38.优选地,所述鱼类投放密度为0.2~0.6g/l;所述虾类投放密度为0.2~0.6 g/l;所述螺类投放密度为0.2~0.6g/l。

39.进一步地,所述步骤(3)中水上景观提升具体为:安装景观灯、垃圾收集器、灭蚊灯及景观式喷泉;

40.景观灯和喷泉装置共同打造“水上公园”,与水下景观相照应。

41.进一步对,所述步骤(4)中整体生态系统运行维护管理具体为:整体生态系统运行期间,定期监测水体氮磷含量变化;定期监测浮游生物和水生植物的生长状况,清理水面垃圾,修剪水草;对整体生态系统的维护工作循环进行,直至其进入自我维持阶段。

42.与现有技术相比,本发明可以获得包括以下技术效果:

43.(1)构建“沉水植物+水生动物+微生物”耐污性完整生态系统,功能性微生物和浮游动物协同控藻技术与水生动物、耐污性沉水植物的结合,快速有效构建“清水态”水生态系统,系统长期保持稳定。

44.(2)成本低,生态浮岛上的水生植物应根据季节栽种,一般情况下春夏移植、冬季收割,选用的绿狐尾藻不仅具有强净化水质能力,还能抗低温,后续可降低维护植被的人工成本。

45.(3)该生态系统对富营养化水体修复速度快,效果显著,修复后的水体感官清澈见底,透明度达2.0m以上,水质稳定保持在ⅱ类水质标准以上,彻底消除蓝绿藻和黑臭脏的水体,效果远超其它富营养化水体的治理方法,特别适用中小型或大型富营养化水体的局部水域的生态系统修复。

46.(4)该生态系统具有多重效益,充分考虑富营养化水体的立体空间结构,具有明显清晰的层次感,考虑到不同水生植物的生境需求,从近岸到深水区配置不同的水生植物类型以及水面生态浮岛植物的配置,具有明显的生态效益和景观效应;增设夜间灯光、喷泉等形式实现水上公园,吸引游客,带来社会效益。

47.(5)该生态系统实现污染物的资源化利用,使用绿狐尾藻,水体中的污染物通过生物富集进入根系区进行吸收降解氮磷污染物,绿狐尾藻进入维护期后,因其蛋白质含量高(15%~20%)收割后可通过低温烘干与玉米粉等混合作为畜禽养殖饲料,实现了污染物的资源化利用,具有较高的经济价值。

48.(6)贯彻可持续发展理念,该生态系统修复技术不产生化学法处理带来的二次污染,也不产生大型处理设备处理带来的周围环境影响,仅靠生物间的共生关系形成绿色生态的生物循环,符合可持续发展理念。

附图说明

49.图1为本发明富营养化水体生态修复和景观提升的示意图,其中1—沉水植物、2—浮游动物、3—鱼类、4—生态浮岛、5—底泥活化剂、6—挺水植物、7—景观式喷泉、8—浮叶植物;

50.图2为实施例1提供某景观塘的效果图;

51.图3为实施例2中实验组1与对照组1-6的总氮(tn)的去除率实验数据图;

52.图4为实施例2中实验组1与对照组1-6的总磷(tp)的去除率实验数据图。

具体实施方式

53.为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。

54.需要说明的是,除非另外定义,本发明实施例使用的技术术语或者科学术语应当为本公开所属领域内具有一般技能的人士所理解的通常意义。

55.实施例1

56.以金华市东阳市某景观塘改造工程为例,水域净化面积为1300m2,平均水深1.5m。

57.步骤1:基质改造

58.排水清杂:将污水泵置于水体最深处排水,控制水位为30cm,清除水体污染物及杂草,转移水体中的鱼类。

59.底泥改造:在水域底部先铺设10cm厚度的砂砾滤料,全水域增设规格为 200g/m2的土工滤网,最后铺设30cm厚度的砂质土。其中砂砾、土工滤网和砂质土均为市售商品,砂质土应呈中性,ph值为7。

60.底泥活化:底泥改造后,每次间隔5天投放40ml/m3硫酸氢钾的生物氧化剂和10ml/m3过氧化钙的钙添加剂,投放三次,用水配制成1.0kg/l的浓度溶藻菌液,进行泼洒,所述菌为寡氧单胞菌菌株kt48(保藏编号为 cgmcc no.22722),控制蓝藻水华。

61.步骤2:水体立体生态工程修复

62.多层次布设水生植物:基质改良结束6天后,曝气2天,至ph值降至8 左右;在水深

<1.5m的水域以市售的宫廷睡莲作为浮叶植物,采用抛秧种植法种植,配置面积占总水域的8%,配置密度为2株/m2;在水深1.5~2m的水域以四季常绿的改良矮型苦草作为沉水植物,采用覆土掩盖根系法种植,配置面积为占总水域的75%,株高为15~26cm,配置密度为12株/丛,15丛 /m2;水深>2.0m的水域构建5个面积为70m2的生态浮岛,生态浮岛的总面积占整体水域面积的27%;浮岛构建主要是选用高密度聚乙烯板、尼龙网格和pvc管打造5个圆形框架,每个框架四周分别用4套q195热镀锌钢管 (dn40*2.5)固定于湖底,框架上部有硬质泡沫材料固定,外层布设20个孔径为8cm的孔,按序带土移植铜钱草,内层布设25个孔径为5cm的孔,错落带土移植水生鸢尾和绿狐尾藻。

63.进一步地,其中所述矮型苦草的改良方法包括如下步骤:

①

将矮型苦草种植于蓝藻溶液中,每日更换蓝藻溶液(大于1000万个/l)的30%;

②

筛选:从步骤

①

中筛选出优势种,所述优势种为生长形式良好且个体较大的苦草;

③

将步骤

②

筛选出的矮型苦草,多次重复上述步骤,直至总体时间为180天;

④

稳定:将步骤

③

得到的苦草投放在蓝藻水体中,稳定培养180天,得到改良的矮型苦草。

64.浮游动物投放:水生植物种植完成后,进水,控制水位在0.7m左右,分 6次投放驯化的大型溞,总投放量为120ml/m3,以预防水体藻类。10天后,水体透明度基本达到1m左右,分2次提高水位,直至达到正常水位。

65.其中大型溞驯化方法包括如下步骤:

66.①

驯化食疗投喂:将驯化食料投加到大型溞池中,所述驯化食料为蓝藻溶液(大于1000万个/l)及红糖溶液(50%浓度);

67.②

筛选:从步骤

①

驯化食料投喂后的大型溞中选择出优势种,所述优势种为生长形式优良且个体较大的溞;

68.③

将步骤

②

筛选出的大型溞多次重复上述步骤,直至总体时间为90天;

69.④

将步骤

③

得到的大型溞投放在驯化池中,稳定培养45天以上,得到驯化的大型溞。

70.沉水植物补种:对前期漏种的部分,采用抛秧种植的方式进行补种,同时调整局部水草的分布。

71.水生动物投放:沉水植物种植完成后,系统运行30天,待沉水植物生长逐步茂盛后,投放鲈鱼、青虾、环棱螺水生动物完善食物链,所述鲈鱼投放密度为0.6g/l;青虾投放密度为0.4g/l;环棱螺投放密度为0.4g/l。

72.步骤3:水上景观提升

73.在驳岸内侧,距岸边30cm处沿着水域进行安装景观灯;在水域边侧安装 4个垃圾收集器以及在水域岸上设计5个灭蚊灯;同时在水域中心安装景观式喷泉2套。

74.步骤4:整体生态系统运行维护管理

75.整体生态系统运行期间,定期监测水体氮磷含量变化;定期监测浮游生物和水生植物的生长状况,及时清理水面垃圾,修剪水草;对整体生态系统的维护工作循环进行,直至其进入自我维持阶段。

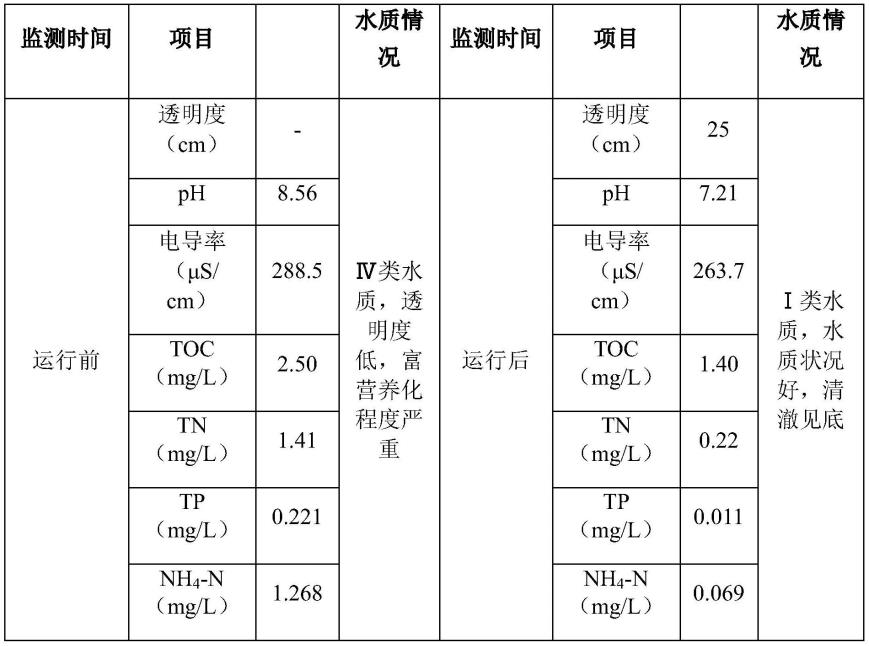

76.按以上主要步骤进行启动该生态系统,运行2个月,运行前后对景观塘内的进行监测,具体监测数据见表1。由以下结果可知,该景观塘内的水质得到明显改善,水质透明度显著提高,富营养化程度大幅度削弱,且能长期保持ⅰ类水标准,实现生态修复的同时,多层次

的水上水下植被构建,有效提升了其景观效果。

77.表1生态系统运行前后的水质监测结果

[0078][0079][0080]

实施例2

[0081]

试验在水族箱(体积为50l)中进行,试验所选的浮游动物为长期驯化后的大型溞,沉水植物为改良矮型苦草,水生动物为鲈鱼、青虾、环棱螺,微生物制剂为寡氧单胞菌菌株kt48(保藏编号为cgmcc no.22722)制备的溶藻菌液。首先将鲈鱼、青虾、环棱螺的壳及苦草根系小心清洗干净,避免对试验造成干扰。随后将苦草浸泡在1

‰

高锰酸钾溶液中8~10min,以清除植物表面的有害微生物;水生动物曝气养殖至少一周备用,期间每2d换水一次,使其尽量排除原来污染物。大型溞、苦草、鲈鱼、青虾、环棱螺和溶藻菌液的生物投放密度分别为100g/l,180g/l,36g/l,50g/l,24g/l,300g/l,探究投加单养、混养生物对修复富营养化水体的影响。

[0082]

取14个水族箱(标号及水位线)装入土壤围一圈,然后在土壤圈中装入富营养化水体30l(tn:4mg/l,tp:0.4mg/l),设置1个实验组和6个对照组,每组两个平行,试验场地温度23~25℃,试验周期为28天,每两天采样一次,并完成各项理化指标的分析。

[0083]

实验组1:植物+动物+微生物混养。先向富营养化水体中投加藻类(小球藻,初始藻密度为3.25

×

106个/ml,用于模拟自然环境水体),然后投加大型溞、鲈鱼、青虾、环棱螺和

溶藻菌液,其密度分别为100g/l,36g/l, 50g/l,24g/l,300g/l,最后在土壤上移植苦草,密度为180g/l。

[0084]

对照组1:植物单养。先向富营养化水体中投加小球藻(初始藻密度为 3.25

×

106个/ml,用于模拟自然环境水体),然后在土壤上移植苦草,密度为180g/l。

[0085]

对照组2:动物单养。先向富营养化水体中投加小球藻(初始藻密度为 3.25

×

106个/ml,用于模拟自然环境水体),然后投加大型溞、鲈鱼、青虾和环棱螺,密度分别为100g/l,36g/l,50g/l,24g/l。

[0086]

对照组3:微生物单养。先向富营养化水体中投加小球藻(初始藻密度为 3.25

×

106个/ml,用于模拟自然环境水体),然后投加溶藻菌液,密度为 300g/l。

[0087]

对照组4:植物+动物混养。先向富营养化水体中投加小球藻(初始藻密度为3.25

×

106个/ml,用于模拟自然环境水体),然后投加大型溞、鲈鱼、青虾和环棱螺,密度分别为100g/l,36g/l,50g/l,24g/l,最后在土壤上移植苦草,密度为180g/l。

[0088]

对照组5:植物+微生物混养。先向富营养化水体中投加小球藻(初始藻密度为3.25

×

106个/ml,用于模拟自然环境水体),然后投加溶藻菌液,密度为300g/l,最后在土壤上移植苦草,密度为180g/l。

[0089]

对照组6:动物+微生物混养。先向富营养化水体中投加小球藻(初始藻密度为3.25

×

106个/ml,用于模拟自然环境水体),然后投加大型溞、鲈鱼、青虾、环棱螺和溶藻菌液,其密度分别为100g/l,36g/l,50g/l, 24g/l,300g/l。

[0090]

由图3和图4可知,监测14个水族箱的氮磷含量,结果发现:生态系统 28d后,仅投放苦草对水体中的总氮和总磷的去除率约53.50%和52.50%;仅投放大型溞、鲈鱼、青虾和环棱螺等水生动物对水体中的总氮和总磷的去除率约12.25%和17.50%;仅投放溶藻菌液对水体中的总氮和总磷的去除率约 26.00%和27.50%。投放苦草、大型溞、鲈鱼、青虾和环棱螺等对水体中的总氮和总磷的去除率约70.50%和77.50%;投放苦草和溶藻菌液对水体中的总氮和总磷的去除率约84.00%和85.00%;投放溶藻菌液、大型溞、鲈鱼、青虾和环棱螺等水生动物对水体中的总氮和总磷的去除率约43.00%和47.50%。

[0091]

相比对照组1-6生物单养和两类生物混养的去除效果,实验组1(植物+ 动物+微生物三类混养)运行28d下的水质状况最好,水体透明度好,总氮和总磷的去除率最高,分别达91.75%和90.00%。该复合型生态系统完整,沉水植物能适应环境,与浮游动物大型溞共同发挥去污抑藻的作用,本发明达到了对富营养化水体的净化效果,沉水植物(苦草)、水生动物(鱼虾螺、大型溞)和微生物(寡氧单细胞菌株制备的溶藻菌液)的共生环境促进了动植物的稳定生长,形成了生态平衡的水生生态环境。

[0092]

因此各类组合对富营养化水体的生态修复能力中,生物混养强于生物单养,且单养中植物修复能力最强,微生物次之,即植物+动物+微生物》植物+ 微生物》植物+动物》植物》动物+微生物》微生物》动物。

[0093]

所属领域的普通技术人员应当理解:以上任何实施例的讨论仅为示例性的,并非旨在暗示本公开的范围(包括权利要求)被限于这些例子;在本公开的思路下,以上实施例或者不同实施例中的技术特征之间也可以进行组合,步骤可以以任意顺序实现,并存在如上所述的本说明书一个或多个实施例的不同方面的许多其它变化,为了简明它们没有在细节中提供。

[0094]

本说明书一个或多个实施例旨在涵盖落入所附权利要求的宽泛范围之内的所有这样的替换、修改和变型。因此,凡在本说明书一个或多个实施例的精神和原则之内,所做的任何省略、修改、等同替换、改进等,均应包含在本公开的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1