一种无动力河床式湿地净化设施的制作方法

1.本实用新型属于水环境治理领域,具体涉及一种无动力河床式湿地净化设施。

背景技术:

2.目前,河道黑臭水体治理已初见成效,但河道水体反黑反臭现象仍层出不穷,难以保证河道水质的长治久清。现有的河道水质提升的技术多采用传统的人工湿地或旁路一体化净化设施等工程技术,这些技术存在造价高且运行成本也相对较高等缺点,例如以下几种水环境提升工程技术措施/设施。

3.1、人工湿地工程技术:人工湿地净化河水目前已广泛的应用于河道水环境提升工程项目中,且取得较大成功。人工湿地净化水体效果较好的主要为潜流湿地,分水平潜流和垂直潜流。人工湿地主要采用引水设施或提水设施进行取水,通过配水渠均匀布水,河水通过布水管均匀分布到池体填料区,通过填料和植被层的过滤、吸收和生物作用进行水体净化,最后通过排水管外排至原河道。这种传统的人工湿地技术多建设在河道一侧,且占地面积大,需要泵站提水或者修建壅水堰坝提升水头,造价相对较高,对河道形态、河水流态均有一定影响。

4.2、旁路一体化净化设施:一体化净化设施主要针对河道小流量水环境提升项目,或应用小型水体湖泊水质净化中。在河道水环境提升应用中,首先需新建壅水堰坝提高水头或新建泵站提水入一体化泵站蓄水设施,净水处理工艺较多,以生物处理工艺为例,主要流程包括:原水

‑→

格栅

‑→

调节池

‑→

生物接触氧化

‑→

沉淀

‑→

过滤

‑→

外排,本工艺剩余污泥少,极有效地去除氨氮,出水悬浮物和浊度接近于零,出水中细菌和病毒被大幅度去除,能耗低,占地面积小。但这种一体化净化设施需旁路设置,涉及占地影响,同时,处理规模较小,难以适用于中小规模的河道水质提升中。

5.3、河道生态修复技术:本生态修复技术目前已广泛应用河道水环境提升中。河道生态修复技术主要原理是通过对河道中间、河滨带、河岸采用生态学手法,根据不同水深、不同位置,采用当地属种的挺水、浮水和沉水植物以及岸坡的乔灌木,进行合理化配置,打造人工修复河道水生态系统并营建生物生境多样性,通过复杂的水生态系统的自愈性提升水体水质。但本生态修复技术中生态结构的稳定性较差,容易受到某次洪水的冲击而破坏,进而丧失净化水体的功能,且自修复、自愈周期较长,严重时需多次进行人工干预恢复其生态系统结构的稳定性。

技术实现要素:

6.本实用新型的目的是克服上述现有技术中存在的不足,而提供一种无动力河床式湿地净化设施,该设施建设投资和运维费用较低、设施与河床融合度高、不占用河道行洪空间、不需要动力提升水头,不但可以提高河水自净能力,而且可长期有效的运行。

7.如上构思,本实用新型的技术方案是:一种无动力河床式湿地净化设施,其特征在于:包括淤泥预留池、壅水堰体、配水渠、溢流墙、湿地池体、填料区、布水花管、排水花管、集

水井和末端排水保护区,所述淤泥预留池与湿地池体相连,所述雍水堰体设置在湿地池体前墙顶部,所述溢流墙设置在湿地池体上方且与湿地池体前墙之间形成配水渠,所述布水花管布置在湿地池体底层,其上游穿过溢流墙与配水渠相连通,所述填料区设置在湿地池体内部,所述排水花管布置在填料区内,其下游穿过湿地池体后墙与末端排水保护区相连通,所述集水井竖向布置在填料区内且与排水花管上游相连通,所述末端排水保护区布置在湿地池体后墙的外侧。

8.优选地,所述壅水堰体为垂直水流横向布置在湿地池体前墙顶部。

9.优选地,所述溢流墙与湿地池体为一体结构。

10.优选地,所述配水渠与湿地池体为一体结构。

11.优选地,所述布水花管直径≧100mm、开孔率为30%-50%、外部包裹两层无纺布。

12.优选地,所述排水花管直径≧100mm、开孔率为30%-50%,外部包裹两层无纺布。

13.优选地,所述排水花管与集水井采用承插连接方式连通。

14.优选地,所述集水井顶部制有伞帽,集水井井口高程高于湿地池体正常蓄水50cm。

15.优选地,所述填料区共分为四层,自下而上分别为底层、中层、中上层和顶层种植层,每层间隔处铺设无纺布层,且底层和中上层填料粒径为1-3mm、中层填料粒径为5-15mm。

16.本实用新型具有如下的优点和积极效果:

17.1、本实用新型所述的淤泥预留池为硬质结构,其为壅水堰体上游预留的空间体积,方便后期清淤打扫。

18.2、本实用新型所述的壅水堰体可采用硬质结构或生态结构,可提高配水渠上游水头,实现湿地池体的重力自流,且其为垂直水流横向布置在湿地池体前墙顶部,长度可全断河道或部分截断。

19.3、本实用新型所述的配水渠为硬质结构,具有一定空间体积可保证湿地均匀进水。

20.4、本实用新型所述的溢流墙为硬质结构可保证配水渠正常蓄水位,因为与湿地池体连接为一个整体,底部穿过布水花管,因此允许在高水位时洪水溢流通过湿地池体。

21.5、本实用新型所述的集水井为一体制成,其顶部制有伞帽可防止杂物堵塞,其与排水花管承插连接,便于后期破坏更换。

22.6、本实用新型所述的末端排水保护区可保障末端排水的顺畅和防止排水花管的淤堵。

23.7、本实用新型所述的壅水堰体、溢流墙和湿地池体后墙均可以实现洪水的超越过流,保证洪水期洪水的泄洪。

附图说明

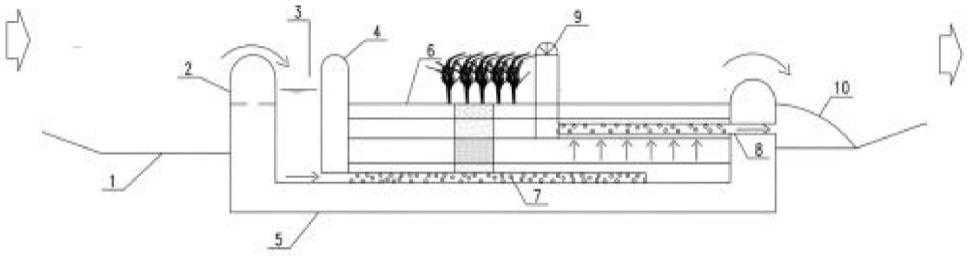

24.图1是本实用新型的横断面示意图;

25.图2是本实用新型的平面布置图;

26.图3是本实用新型填料区的结构示意图。

27.图中:1—淤泥预留池,2—壅水堰体,3—配水渠,4—溢流墙,5—湿地池体,6—填料区,7—布水花管,8—排水花管,9—集水井(通气孔),10—末端排水保护区,11-填料区底层,12-填料区中层,13-填料区中上层,14-填料区顶层种植层,15-无纺布层。

具体实施方式:

28.下面结合附图与具体实例对本实用新型进行详细说明。

29.如图所示,本实用新型提供一种无动力河床式湿地净化设施,其包括:淤泥预留池1、壅水堰体2、配水渠3、溢流墙4、湿地池体5、填料区6、布水花管7、排水花管8、制有通气孔的集水井9和末端排水保护区10。所述淤泥预留池1布置在最上游且与湿地池体5相连,所述湿地池体5直接满铺在河床或河床一部分,所述雍水堰2布置在湿地池体5前墙的顶部,该雍水堰2可提升上游水头,所述溢流墙4与湿地池体5前墙之间形成配水渠3,该配水渠3的作用是均匀配水给布水花管7,所述布水花管7布置在湿地池体5最底层中部,其上游穿溢流墙4与配水渠3相连通,所述填料区6共分为四层,自下而上分别为底层、中层、中上层和顶层种植层,所述填料区6衔接面分别布设一层无纺布,所述填料区6除种植层外压实相对密度不小于0.5,所述排水花管8布置在填料区中上层,所述排水花管8下游穿过湿地池体5后墙与末端排水保护区10相连通,所述集水井9布置在填料区6中上层,所述集水井9与排水花管8上游直接相连通,所述末端排水保护区10布置在湿地池体5后墙的外侧,所述末端排水保护区10可保护末端排水的顺畅和防止排水花管8的淤堵。

30.优选地,所述湿地池体5为硬质结构,在配水渠后沿河道底部垂直下挖与河道两岸直接相连。

31.优选地,所述布水花管7材质可采用金属或化学建材管等,布置在湿地池体5内部,直径不小于100mm,开孔率为30%-50%,布水花管7需进行防腐处理,因此,在其外部包裹两层无纺布,无纺布质量要求不小于250g/m2。

32.优选地,所述排水花管8可采用金属或化学建材管等,布置在湿地池体5内部,具体布置在填料区中上层,其直径不小于100mm,开孔率为30%-50%,排水花管需进行防腐处理,因此,在其外部包裹两层无纺布,无纺布质量要求不小于250g/m2。所述排水花管8与集水井9可采用承插连接方式。

33.优选地,所述集水井9为一体制成,材质可采用金属或化学建材管等,集水井顶部制有同材质的伞帽以防杂物堵塞,该集水井同时具有通气孔的作用且其井口高程要高于湿地池体正常蓄水50cm。所述集水井与排水花管承插连接,便于后期破坏更换。

34.优选地,所述填料区6为湿地净化主体结构,其分四层满铺于湿地池体5内部,底层填料粒径为1-3mm且底层填料完全包裹布水花管7,中层填料粒径为5-15mm,中上层填料粒径为1-3mm且中上层填料完全包裹排水花管8,顶层种植层选用种植土,其上植被选用项目区本地物种。所述填料区各层填料种类可选用砂、砂砾、陶粒、矿渣、火山岩滤料、沸石等。所述填料区底层与中层之间、中层和中上层之间、中上层和顶层种植层之间均布置一层无纺布,无纺布质量要求不小于250g/m2。

35.优选地,所述末端排水保护区10紧邻湿地池体5末端墙体,该保护区内为大粒径保护材料,材料可选用砂砾、砾石等,以便于保护排水管和末端水体的顺利排出。

36.本实用新型由壅水堰体提升水体提供河水自流条件,无需提供动力提升,依次通过配水渠、布水花管、填料区和排水花管净化后排入原河道,壅水堰体、溢流墙和湿地池体后墙均可以实现洪水的超越过流,保证洪水期洪水的泄洪。具体的工作过程是:

37.1、状态(一):当河道上游无降雨、河道流量较小时,上游来水携带的泥沙沉落在淤泥预留池中,自然沉淀后,通过壅水堰体抬高上游水头,以便水体能够自流通过下游湿地,

提升水体水质,当河水溢流过壅水堰体后,入配水渠中,通过配水渠的均匀布水,降水平均的分配给湿地池体内的布水花管,河水通过布水花管均匀的自下向上通过填料区,并在种植区下部与植被根系发生作用,形成生物膜结构,达到净水目的,水质净化后通过集水井的收集,将收集来的净水通过排水花管自然排入到末端保护区,河水通过末端排水保护区后排入河道下游,通过设置湿地池体的面积来提高河水停留时间和提升净水效果,最终实现无动力河床湿地的净化过程。

38.2、状态(二):当上游有降雨或发洪水,上游来水水量大于或远大于原设计湿地净化水量规模时,本工况为特殊工况,工况发生时,不在要求河床湿地具有净化提升水体要求,因此,河水可以自由漫溢整个壅水堰体、湿地池体和植被区,通过上游淤泥预留池的泥沙截留,减小对河床湿地的淤盖和破坏,尽量减小对植被的冲击,以便于洪水过后,对预留池中、湿地池体中的淤泥进行清理,对植被区的植被进行恢复,已便于再正常运行工况下的湿地净化能力。

39.上述实施案例仅为本实用新型的常规的实施方式,应当指出,对于本技术领域的技术人员来说,在不脱离本实用新型构思或原理的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本实用新型的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1