河网水域环境生态恢复系统的制作方法

1.本技术涉及面源污染控制技术领域,尤其是涉及一种河网水域环境生态恢复系统。

背景技术:

2.随着工业的飞速发展,生态环境受到较大的影响,空气污染、水污染等情况愈发严重,人们也逐渐意识到环保问题的重要性。其中生态恢复则是环保理念的重要措施,生态恢复是指帮助恢复和管理生态完整性的过程,是对生态系统停止人为干扰,以减轻负荷压力,依靠生态系统的自我调节能力与自组织能力使其向有序的方向进行演化,或者利用生态系统的这种自我恢复能力,辅以人工措施,使遭到破坏的生态系统逐步恢复或使生态系统向良性循环方向发展。

3.针对水污染的生态恢复,通常会利用生态恢复系统推进生态恢复进程,且实际生态恢复效果较好。具体措施是利用以水生净化植物为主的生物恢复装置进行生态恢复,尽可能减少人为干预,水域的生态恢复效果较好。但是通常生物恢复装置大都位于同一水层,大多在水面或水底,水域的生物恢复效果容易出现不均匀的情况,从而影响整体生物恢复效果。

技术实现要素:

4.为了在多个水层深度进行生物恢复,从而提高水生态系统的恢复效果,本技术提供一种河网水域环境生态恢复系统。

5.本技术提供的一种河网水域环境生态恢复系统,采用如下的技术方案:

6.一种河网水域环境生态恢复系统,包括驳岸、生物网、生物恢复装置和支撑平板,用于配合所述生态恢复系统使用的河岸两侧均设置驳岸,所述生物网设置在两驳岸之间,且所述生物网与驳岸相配合形成恢复区域,所述支撑板设有若干个,若干所述支撑板沿竖直方向呈阶梯式排列设置在恢复区域内的驳岸上,若干所述支撑板上均设置生物恢复装置。

7.通过采用上述技术方案,生物网与驳岸配合形成恢复区域,由于生物网的存在,可以使得恢复区域受风浪的影响较小,即有利于生物恢复装置在恢复区域内进行生物恢复,从而有助于提高水生态系统的恢复效果。同时以呈阶梯式排列设置在驳岸上的支撑板作为生物恢复装置的承载媒介,即在不同深度的水层均进行生物恢复,有助于进一步提高水生态系统的恢复效果。

8.作为优选,所述驳岸上沿竖直方向滑移设置有连接杆,所述支撑板设置在连接杆上,所述支撑板上设置有用于升降支撑板的升降组件,所述升降组件包括气囊、进气管和鼓气机,所述气囊一一对应地设置在支撑板上,所述鼓气机设置在驳岸的上表面,所述进气管连通在鼓气机和气囊之间。

9.通过采用上述技术方案,支撑板在自身重力作用下会在水中自动下沉,而鼓气机

通过进气管向气囊内通入气体,可以调节气囊的浮力大小,从而便捷地控制支撑板在水中的深度。并且在需要查看或更换生物恢复装置的时候,只需要通过鼓气机向气囊内通入气体,直至支撑板浮出水面,即可查看或更换生物恢复装置,较为便捷。

10.作为优选,所述鼓气机上连通有基管,若干所述进气管均连通在基管上,若干所述进气管靠近的基管一端均设置有控制阀门。

11.通过采用上述技术方案,集若干进气管于基管上,并通过控制阀门控制各进气管的开闭,实现一台鼓风机操控多个进气管的效果,操作较为简单,同时避免资源浪费。

12.作为优选,所述生物网的顶端设置有浮球,所述驳岸上设置有用于固定生物网的固定件,所述固定件包括固定管和滑移杆,所述固定管设置在驳岸上,所述滑移杆沿竖直方向滑移设置在固定管的管内壁上且一端伸出固定管,所述固定管和滑移杆伸出固定管的一端均设置生物网,且位于所述滑移杆伸出固定管一端的生物网呈堆叠状态。

13.通过采用上述技术方案,浮球的浮力可以使得生物网保持张开状态,有助于形成较为稳定地恢复区域。同时以固定管和滑移杆作为生物网的固定基体,并且位于滑移杆顶端部分的生物网存在堆叠,即在水位上升的时候,浮球可以带动滑移杆和堆叠的生物网向上移动,即始终保持生物网处于张开状态。同时可以有效减少因水位上涨而导致浮球拉扯生物网导致生物网损坏的情况;或者是浮球在生物网的牵扯下不能够浮在水面上,而导致恢复区域受风浪影响变大的情况。综上,以滑移杆的滑移配合堆叠的生物网适应水位上涨的情况,可以有效提高恢复区域的稳定性。

14.作为优选,所述固定管上设置有定位件,所述定位件包括定位尖块和定位扣,所述定位尖块设置在固定管的底端壁上,所述定位尖块呈圆锥状,所述定位扣设置在驳岸上,所述定位扣抵接在固定管的顶端且对固定管进行限位。

15.通过采用上述技术方案,定位尖块插设在河底,并利用定位扣对固定管的顶端进一步限位,从而方便快捷地完成固定管的安装,并提高固定管的稳定性。

16.作为优选,所述定位件还包括定位圆台块,所述定位圆台块上沿竖直方向贯穿设置有通孔,所述固定管穿过通孔且定位尖块伸出通孔,所述固定管与靠近定位尖块一侧的通孔孔壁连接,所述固定管与远离定位尖块一侧的通孔孔壁存在间隙。

17.通过采用上述技术方案,定位圆台块自顶端至底端直径逐渐减小,便于随着定位尖块插入河底;并且定位圆台块自底端至顶端与固定管之间的间隙逐渐变大,从而在定位圆台块随着定位尖块插入河底后,河底淤泥进入间隙内,提高固定管向上位移的阻力,从而进一步提高固定管的稳定性。

18.作为优选,所述支撑板转动设置在连接杆上,所述连接杆上设置有限位件,所述限位件包括扭簧和挡板,所述扭簧设置在支撑板与连接杆之间,所述挡板设置连接杆上并用于限制支撑板的转动角度。

19.通过采用上述技术方案,支撑板转动设置在连接杆上,并利用扭簧和挡板控制支撑板的转动角度,使得支撑板在一定范围内可以随着水流方向呈摆动状态,从而对水流的冲击力进行缓冲,进而可以有效减少因水流冲击而导致支撑板上生物恢复装置受损的情况。

20.作为优选,所述生物恢复装置包括沉水植物、浮叶植物和种植盒,所述种植盒设置在支撑板上,所述沉水植物和浮叶植物均栽种在种植盒内,且所述沉水植物位于靠近底端

的支撑板上,所述浮叶植物位于靠近顶端的支撑板上。

21.通过采用上述技术方案,以沉水植物和浮叶植物作为生物恢复装置主体,并且沉水植物和浮叶植物位于相对应地水层深度,从而针对性地在各水层进行生物恢复,有助于提高生物恢复效果。并以种植盒作为沉水植物和浮叶植物的种植基体,使得沉水植物和浮叶植物在水中的稳定性较好。

22.综上所述,本技术包括以下至少一种有益技术效果:

23.1.本技术通过生物网与驳岸相配合形成恢复区域,并以支撑板作为生物恢复装置的承载基体,且若干支撑板在恢复区域内呈阶梯式排列设置,从而在各水层深度进行生物恢复,有助于提高水域的生物恢复均匀度,进而使得水域生物恢复效果更佳。

24.2.本技术通过调整气囊浮力的大小,快捷地实现支撑板的升降,从而便于将各支撑板置于合适位置,且方便后期查看或更换生物恢复装置。

25.3.本技术通过扭簧和挡板相配合,使得转动设置在连接杆上的支撑板在一定范围内摆动,可以有效缓冲水流的冲击力,从而有助于减少因水流冲击而导致生物恢复装置受损的情况。

附图说明

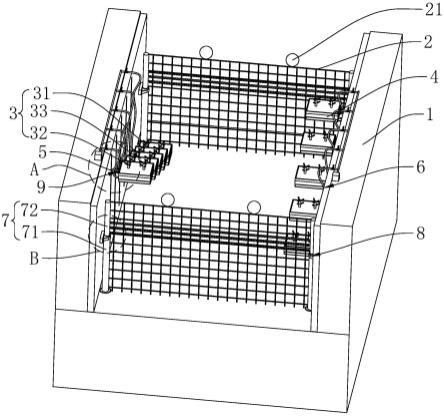

26.图1是本技术实施例中一种河网水域环境生态恢复系统的结构示意图。

27.图2是图1中a处的放大图。

28.图3是图1中b处的放大图。

29.图4是用以体现本技术实施例中定位圆台块结构的示意图。

30.附图标记说明:1、驳岸;2、生物网;21、浮球;3、生物恢复装置;31、沉水植物;32、浮叶植物;33、种植盒;4、支撑板;5、连接杆;6、升降组件;61、气囊;62、进气管;63、鼓气机;64、基管;65、控制阀门;7、固定件;71、固定管;72、滑移杆;8、定位件;81、定位尖块;82、定位扣;821、定位环;822、卡块;83、定位圆台块;84、通孔;9、限位件;91、扭簧;92、挡板。

具体实施方式

31.以下结合附图1-4对本技术作进一步详细说明。

32.本技术实施例公开一种河网水域环境生态恢复系统。

33.参照图1和图2,一种河网水域环境生态恢复系统,包括驳岸1、生物网2、生物恢复装置3和支撑板4,河岸两侧均设置驳岸1,生物网2设有两个,两生物网2相平行地固定连接在两驳岸1之间,生物网2垂直于驳岸1设置,且生物网2与驳岸1相配合形成恢复区域。支撑板4设有若干个,本实施例中支撑板4设有十个,且每一侧驳岸1上均连接五个支撑板4。每一侧驳岸1上的支撑板4沿竖直方向呈阶梯式排列,每一侧驳岸1上的支撑板4沿竖直方向错位设置,且两侧驳岸1上的支撑板4阶梯方向相反,即其中一侧驳岸1上的五个支撑板4自左至右呈阶梯向上趋势,而另一侧驳岸1上的五个支撑板4自左至右呈阶梯向下趋势。

34.参照图1和图2,十个支撑板4的上表面均固定连接生物恢复装置3,生物恢复装置3包括沉水植物31、浮叶植物32和种植盒33,种植盒33固定连接在支撑板4上表面,沉水植物31和浮叶植物32均栽种在种植盒33内。且沉水植物31栽种在每一侧驳岸1上位于下方的三个支撑板4上的种植盒33内,浮叶植物32栽种在每一侧驳岸1上位于上方的两个支撑板4上

的种植盒33内。

35.呈阶梯式的沉水植物31和浮叶植物32在各个水层进行生物恢复,且两侧驳岸1上的支撑板4阶梯方向相反,在垂直于驳岸1的水平方向上一侧的支撑板4位于最低端,另一侧的支撑板4则位于最顶端,且分别栽种沉水植物31和浮叶植物32。同时位于同一侧的支撑板4呈阶梯状排列,在各个水层和区域进行生物修复,提高恢复区域的生物恢复效果。

36.参照图1和图2,考虑到支撑板4下水安装的安装难度较大;且固定连接在驳岸1上的支撑板4不利于后期查看或更换沉水、浮叶植物32的情况。进一步的,在驳岸1上沿竖直方向滑移设置有连接杆5,连接杆5与支撑板4一一对应设置。支撑板4连接在连接杆5远离驳岸1的一端,实现支撑板4沿竖直方向滑移的目的。并且支撑板4上设置有用于升降支撑板4的升降组件6,升降组件6包括气囊61、进气管62和鼓气机63,气囊61一一对应地固定连接在支撑板4的下方,两侧驳岸1的上表面均放置鼓气机63,进气管62连通在鼓气机63和气囊61之间。鼓气机63上连通有基管64,位于同一侧驳岸1处的五个进气管62均连通在基管64上,进气管62靠近的基管64一端均设置有控制阀门65。

37.在后期查看或更换支撑板4上沉水植物31或浮叶植物32的时候,打开各控制阀门65,启动鼓气机63,向气囊61内充入气体,提高气囊61的浮力,使得支撑板4沿竖直方向向上移动,各支撑板4依次上升至水面,且在该过程中当对应支撑板4浮出水面后关闭对应的控制阀门65。再对各支撑板4上的沉水植物31或浮叶植物32进行查看或更换。作业完毕后,再通过抽除气囊61内合适量的气体,使得气囊61的浮力下降,支撑板4沿竖直方向向下移动,直至支撑板4移动至合适位置后关闭鼓气机63。在支撑板4下降的过程中,依次关闭各控制阀门65,控制各气囊61的浮力大小不同,即实现各支撑板4呈阶梯式的排列。

38.参照图1和图3,考虑到河道水位上涨会导致生物网2对水流冲击的缓冲效果变差的情况。进一步的,在生物网2的顶端固定连接有浮球21,驳岸1上设置有用于固定生物网2的固定件7。固定件7包括固定管71和滑移杆72,固定管71固定连接在驳岸1上,滑移杆72沿竖直方向滑移设置在固定管71的管内壁上且一端伸出固定管71。固定管71和滑移杆72伸出固定管71的一端均固定连接连接生物网2,且位于滑移杆72伸出固定管71一端的生物网2呈堆叠状态,即在滑移杆72伸出固定管71的一端存放部分未张开的生物网2,并在水位上涨时逐渐张开。

39.在水位上涨的时候,浮球21始终浮在水面之上,因此浮球21向上拉动生物网2,滑移杆72随之向上移动,堆叠状态的生物网2逐渐被张开,使得修复区域始终位于两生物网2之间,减少出现水面没过生物网2的情况,有助于保持修复区域的稳定性。

40.参照图1、图3和图4,考虑到提高固定管71安装的便利性及其稳定性的情况。进一步的,在固定管71上设置有定位件8,定位件8包括定位尖块81和定位扣82,定位尖块81固定连接在固定管71的底端壁上,定位尖块81呈圆锥状,且定位尖块81的尖端位于远离固定管71的一侧。定位扣82由定位环821和卡块822构成,且定位环821转动设置在驳岸1上,卡块822固定连接在驳岸1上,定位环821抵接在固定管71的顶端且与卡块822卡接,从而对固定管71进行限位。

41.在安装固定管71的时候,先将固定管71自定位尖块81一端沿竖直方向插入河底,然后再转动定位环821,使得定位环821的环内壁抵接在固定管71的管外壁上,并使得定位环821与卡块822卡接在一起,实现对固定管71的限位,完成固定管71的安装。

42.参照图1和图4,考虑到固定管71自定位尖块81一端插入河底后容易因水流冲击而发生倾斜的情况。进一步的,定位件8还包括定位圆台块83。定位圆台块83上沿竖直方向贯穿设置有通孔84,即定位圆台块83实际上为圆台环状结构。固定管71穿过通孔84且定位尖块81伸出通孔84,固定管71与靠近定位尖块81一侧的通孔84孔壁固定连接,固定管71与远离定位尖块81一侧的通孔84孔壁存在间隙;定位圆台块83自上至下直径逐渐减小,且自上至下通孔84孔壁与固定管71之间的水平距离之间缩小。

43.在安装固定管71的时候,在定位尖块81插入河底后,继续向下插入固定管71,直至定位圆台块83也被插入河底,然后再通过定位环821和卡块822卡接对固定管71的进行限位,完成固定管71的安装。

44.参照图1和图2,考虑到水流冲击容易影响支撑板4上沉水植物31或浮叶植物32的生长稳定性。进一步的,支撑板4转动设置在连接杆5上,支撑板4转动中始终保持水平状态,即支撑板4的转动轨迹位于同一个水平面上。连接杆5上设置有限位件9,限位件9包括扭簧91和挡板92,扭簧91固定连接在支撑板4与连接杆5之间,挡板92固定连接在连接杆5上并用于限制支撑板4的转动角度,具体是挡板92位于支撑板4转动方向的两侧进行限位,实现支撑板4在两挡板92之间转动的效果。

45.在该生态恢复系统使用过程中,支撑板4随着水流的波动而发生一定的摆动,且扭簧91的弹力会使得支撑板4在摆动后趋向于恢复初始位置,支撑板4在两挡板92之间随着水流发生摆动,从而缓冲水流的冲击力,使得沉水植物31或浮叶植物32的生长环境更为稳定,减少沉水植物31或浮叶植物32被水流冲离支撑板4的情况。

46.本技术实施例一种河网水域环境生态恢复系统的实施原理为:在两侧驳岸1上均连接呈阶梯状排列的支撑板4,且两侧驳岸1的支撑板4阶梯上升方向相反,实现在多个水层进行生物修复的效果,并使得修复区域内的生物修复较为均匀,从而使得生物恢复效果更佳。另外,通过控制气囊61浮力的大小,可以实现便捷地升降支撑板4的效果。并进一步通过浮球21使得生物网2保持张开状态,且在水位上涨过程中,存放的未张开的生物网2会逐渐被张开,保持修复区域的稳定性。同时在扭簧91和挡板92的配合下,支撑板4可以随着水流冲击发生一定程度的摆动,从而对水流冲击进行缓冲,有助于保持支撑板4上沉水植物31或浮叶植物32的稳定性。

47.以上均为本技术的较佳实施例,并非依此限制本技术的保护范围,故:凡依本技术的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本技术的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1