一种基于低水位运行的浅水型水生态修复方法与流程

本发明属于城市河流水生态修复。更具体地,涉及一种基于低水位运行的浅水型水生态修复方法。

背景技术:

1、当前城市河涌水生态修复程度还不容乐观,其主要原因是河涌底泥长时间的污染物积累,原有的洲滩被淹没。当前,河涌底泥修复主要采用物理清淤、化学药剂投加、微生物强化措施等人工修复的方式,修复后底泥确少生境恢复措施,沉水植物或湿生植物难以恢复生长。河涌底泥内源污染已成为影响到河涌水生态系统恢复的制约因素。

2、传统城市河涌多采用高水位运行模式,河道水生态环境存在如下问题:(1)泥水界面长期处于厌氧状态,底泥自净能力低、不利于污染物好氧转化和扩散;(2)城市河道沟渠化、硬质化程度高,沉水及湿生植物缺少适宜生境,水生态系统不健全。因此,需要开发兼顾底泥原位修复和城市河道水生态系统构建技术,缺少利用自然方式实现污染底泥低碳、低成本、高效率修复与生态修复实用技术。

技术实现思路

1、本发明针对当前城市高水位运行河道底泥污染严重和城市水生态系统构建困难的难题,提供了一种基于低水位运行理念的浅水型水生态修复方法,适用于城市河流底泥原位修复和水生态重构,具有低碳、低成本的优势。

2、本发明主要技术原理包括:

3、(1)自然环境因子强化底泥修复;

4、通过前期底泥监测结果,识别污染河段底泥空间分布范围,并使底泥保持半湿润状态(含水率60%-70%),持续时间约1个月左右,充分利用自然光照、溶解氧条件改变底泥原有厌氧环境,恢复底泥有益菌藻共生群落。

5、①增加污染物光降解速率。增加底泥表层自然光强度,充分利用太阳辐射促进底泥有机质产生烷氧自由基(ro·)或羟基自由基(oh·),增加对紫外线具有吸收峰有机质的分解。

6、②增加好氧微生物活性。通过降低污染底泥含水率,使得原本致密的淤泥产生丰富的充满气体的微孔结构,有利于富集好氧微生物和增加生物活性。可强化好氧硝化作用产生更多硝酸盐,硝酸盐刺激异养反硝化和硫自养反硝化过程,从而增加底泥总氮、还原性硫化物(avs)的去除率。

7、(2)浅滩-深槽-沙洲微地形营造;

8、在满足河流的生态流量和生态水位基础上,结合沉水植物的适宜水深及河道历史地形等情况,营造河流深槽-浅滩-沙洲等丰富的地形条件,为沉水植物、挺水植物恢复提供必要的地形条件。

9、通过构建深槽-浅滩-沙洲地形,为水生态修复提供地形条件,进一步配合水位调控,使得在深槽、浅滩和沙洲对应的区域营造不同水生环境和区域生态。

10、具体的,三个区域水深深度不同,接受光照强度不同。表现为深槽中光照强度最弱,溶解氧相对更低;沙洲则反之,浅滩位于两者之间。通过进一步调控三种区域正投影面积大小,保障了相互之间的比例协调和交互,形成复杂化生态系统,保证生态系统韧性和稳定。

11、(3)水动力强化污染物转化效率;

12、①促进底泥污染物释放、迁移与转化。在相同流量下,低水位运行能够显著增加流速和泥水界面垂直涡动扩散系数,有利于底泥溶解氧污染物释放。其中,通过硫自养反硝化产生的硫酸盐在水流冲刷下释放并迁移出底泥间隙水,避免了后期底泥厌氧环境恢复后在硫酸盐还原菌作用下底泥重新“返黑”的风险。

13、②提升上覆水透光度,营造沉水植物必要生境。光照是沉水植物生长的关键环境因子,低水位运行下的高流速有利于启动无机细小颗粒重悬浮,在水流冲刷后原位底泥上覆水透明度增加,可增加沉水植物成活率。

14、(3)多营养级水生生物食物网构建;

15、①菌藻、底栖动物、水生植物等初级生物恢复。在上述河底菌藻恢复的基础上,将河道水深控制在10~30cm左右,为河道底部的底栖生物提供生长条件。

16、在上述底栖生物恢复的基础上,为防止太阳灼伤沉水植物,将河道水深提升至30~60cm,为沉水植物的定植提供条件,待沉水植物和挺水植物成活率达到90%以上时,将河涌水深稳步提升至60cm~100cm以上,但应确保河底光照强度高于沉水植物的光补偿点。

17、②蚌、螺、虾、鱼类等高等生物恢复。在上述菌藻、底栖动物、水生植物等恢复的基础上,根据河涌蚌、螺、虾、鱼类等自然恢复的情况,适当补充投放蚌、螺、虾、鱼类等消费者,消费者生物总量:生产者生物总量比例宜维持在10%~20%为宜,构建完整稳定的水生态系统,充分利用沉水植物、藻类光合作用提升河道do浓度,满足水生生物利用。

18、本发明通过以下技术步骤实现:

19、一种基于低水位运行的浅水型水生态修复方法,具体修复步骤如下:

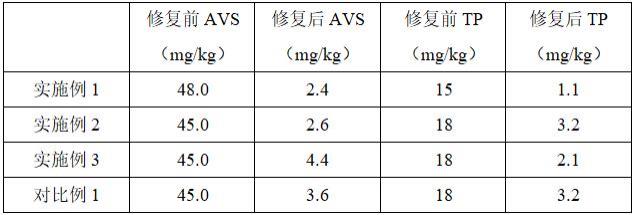

20、s1:对河道表层底泥进行修复,检测河道中表层底泥中的avs含量,以使所述表层底泥中avs含量≤5mg/kg;

21、所述表层底泥为位于河道表层至深度5cm之间的底泥;

22、s2:对于修复后河道的河床构建深槽-浅滩-沙洲微地形结构;随后控制河道水深在8-10cm,保持水位10-15天,为底泥活动的底栖生物提供条件;

23、其中,所述深槽、浅滩和沙洲朝向河底的正投影面积比例为(1-1.2):(1.5-1.8):(0.7-0.9);

24、并且,以所述浅滩为基准地平面,所述深槽的平均深度低于所述浅滩25-30cm;所述沙洲的平均高度高于所述浅滩15-20cm;

25、s3:控制河道水深为10-30cm;所述水深相对于所述浅滩平面调控;保持该水位运行30-45天;为挺水植物和沉水植物的定植提供条件;

26、s4:提升河道中水深至50-60cm;所述水深相对于所述浅滩平面调控;保持该水位运行30-45天;

27、s5:待河道中水的透明度达到50cm时,提升河道中水深至80-100cm;所述水深相对于所述浅滩平面进行调控;直至河道水生态稳定构建完成。

28、进一步的,具体修复方法还包括:

29、在所述步骤s1前,检测河道中表层底泥中的重金属、还原型物质如h2s、nh4+的含量,并评估其是否会影响水生态修复,如果指标超过《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准(试行)》中的允许值,则应先进行底泥修复;如果超过该值,则可以直接进行河流地貌特征的营造。

30、在所述步骤s1中,所述对底泥进行自然强化修复,包括:使底泥保持半湿润状态,保证生物活性所需水分和有水状态下硝酸盐扩散速率,最佳含水率为60%-70%,避免过度失水,半湿润状态保持30天。

31、进一步的,在保持所述底泥半湿润状态的过程中,对所述河道底泥进行疏通处理,通过物理翻动增加溶解氧渗透范围和菌藻生物分布均匀度;

32、所述疏通是待河道表面长出绿色3-5mm菌藻生物膜后,对河道表层10-15cm的底泥进行疏通,处理期疏通底泥3-5次。

33、进一步的,在所述步骤s5中,具体修复方法还包括:待水深提升至80-100cm后,根据河道中消费者恢复情况,投放消费者,以调控生产者生物总量比例为10-20%;

34、其中,所述消费者包括蚌、螺、虾、鱼;

35、所述生产者包括菌藻、沉水植物和挺水植物。

36、进一步的,在所述步骤s5中,具体修复方法还包括:待水深提升至80-100cm后,定期对河道两岸的湿生植物和河道中的外来入侵物种进行清理,控制维护次数为3-5次/年。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!