一种雨水自回收利用生物滞留池系统的制作方法

本发明涉及海绵城市建设,具体涉及一种雨水自回收利用生物滞留池系统。

背景技术:

1、海绵城市,是新一代城市雨洪管理概念。它将城市比作海绵一样,指城市在面对降雨以及自然灾害时,围绕“吸、蓄、渗、净、用、排”六方面,使得原有城市具有防洪排涝、控制雨水径流污染,水资源利用、生态环境保护等优势。随着未来城市建设的发展,其将会被广泛应用于城市建设。

2、海绵城市的建设离不开其相应的海绵设施。其中生物滞留设施属于重要的一环,它通过植物、土壤和微生物系统达到蓄渗、净化径流雨水的目的。当遇到暴雨以及自然灾害时,为防止在生物滞留设施底部形成积水,往往需设置溢流口进行排水。

3、根据研究调查现有生物滞留设置存在以下问题:

4、1.渗透型生物滞留池在工作时,其底部由于防渗土工布的存在,雨水无法下渗,池底存在下渗雨水积留现象,导致雨水利用率不高。且现有工程在底部若设置有渗排管大多数仅用于外排。其对雨水集中利用时,无法做到快速有效,利用周期长,成本高;

5、2.现有实际工程中生态滞留设施设置的溢流口,仅具有溢流外排功能,导致生物滞留池系统对多余雨水无法快速有效利用,从而造成水资源的浪费。且现有其他溢流口设计如:cn 110106957a、cn 112962770a、cn 110541465b等也并未对多余雨水进行回收利用;

6、3.现有发明cn 113417345 b、cn 113940219 b在对生物滞留设置雨水进行蓄水利用时,针对其蓄水池大小的尺寸并未提到,然而这一项是整个系统的关键一环,其大小尺寸的不同会直接影响到对多余回收利用的效率,如何最大程度上的对雨水进行回收且避免占用空间过大,是务必考虑的因素;

7、4.现有生态滞留设施在当遇到长期高温干旱等天气时,植物难以存活,往往需要借助外界灌溉以维持植物的生存,造成水资源的损耗。并且后期需要人工进行定期养护,在极端条件性下的耐久性不高。

技术实现思路

1、本发明目的在于提供一种雨水自回收利用生物滞留池系统,以解决现有生物滞留雨水利用率低下的问题。为进一步提高生态滞留设施的工作效率以及耐久性。本发明提出一种雨水自回收利用生物滞留池系统及其工作方法,首先根据本发明提出的计算公式,对回收利用池尺寸进行合理设计,进而设置回收利用池替代原有仅用于排水的溢流装置,通过渗排管对池底雨水进行回收,采用太阳能灌溉装置和其他附属设施实现对雨水的自动化灌溉利用。从而,实现生态滞留设施多余雨水的自回收利用以及自我灌溉,进而降低其运营维护成本,为海绵城市绿色化,生态化建设提供设计参考。

2、为实现上述目的,本发明一种雨水自回收利用生物滞留池系统,技术方案如下:

3、包括防渗型生物滞留池、回收利用装置和系统附属设施,回收利用装置是内置于防渗型生物滞留池,通过系统附属设施将前两者进行结合,实现生物滞留池雨水的自回收利用;

4、回收利用装置:

5、回收利用装置的外壳结构,其上部表面左侧设有进水开口,上部中间处设有矩形槽,上部表面右侧设有若干管线开口,侧面开设有排水出口,出水口孔位于回收利用装置较上方,排水管与外壳上的出水孔相连通;

6、进水口处的过滤网,设置在系统外壳上部的左侧处,即进水口的开口处,其下部突出可与外壳拼接,防止其来回移动;

7、系统内部由三大部分组成,分别为进水仓,沉淀池以及利用池。其中进水仓位于沉淀池正上方,利用池则位于两者右侧;

8、消能板,设置于进水仓与沉淀池之间,位于系统中间内壁开口处正上方,水平放置,其两侧由限位装置固定,用于降低进入系统内部雨水的流速,从而使雨水更好的沉淀,另外其可一定程度上,保护底部的承污盒;

9、沉淀池,其底部为凹型坡度,坡度为30°,在坡底处设有凹型空间,用于放置承污盒,承污盒用于收集雨水沉淀后的泥沙。沉淀池的右侧系统内壁设置有矩形开口,使雨水能够从沉淀池流向利用池;

10、过滤装置,其竖直放置,左侧紧贴系统中间内壁,右侧底部同样设置有限位装置,顶部右侧与系统顶板紧贴,从而防止过滤装置的左右移动。过滤板自身由三部分组成,其中,上下两部分为聚乙烯材料,中间为过滤板,过滤板形状为矩形,其左右两侧为过滤土工布,中间为滤芯,中间滤芯装有陶粒、活性炭等去污净水滤料。过滤板的面积大于系统内壁的开口大小。

11、限位装置,包括限位小块以及固定底座,限位块共有三块,其分别置于消能板与过滤板处,限位块与系统内壁通过膨胀螺丝相连。两块限位装置对称设置在消能板的两侧,用于放置和支撑消能板。

12、固定底座,其安置于利用池底部,底部设置有五个开孔,可通过螺丝将其于利用池底部相连,确保支座的稳定。

13、其中,雨水回收利用装置的总体体积可由以下方法进行估算和设计,从而使整个系统最大限度的收集降雨时多余的雨水,减少雨水的溢流外排及其空间占用,进一步提高系统的雨水回收利用率。(降雨期的蒸发量忽略不计)

14、v1=(r+1)aqt10-3-s-ah+vv

15、s=kajt10-3

16、vv=na1h

17、v1-通过溢流法确定的回收利用装置总体积(m3)

18、q-暴雨强度(mm/min),由该区域设计时采用的降雨历时t(min)降雨重现期y计算或查询(year)

19、r-雨水汇流面积(不包括生物滞留池)与生物滞留池之比,如r=2,即汇流面积是绿地面积的2倍

20、s-生物滞留池下渗量(m3)

21、k-竖向结构渗透系数(mm/min),取系统中渗透系数最小的一层,一般为种植层

22、a-生物滞留池绿地面积(m2)

23、j-水力坡度,垂直下渗取1

24、h-蓄水层深度(mm)

25、vv-蓄水层深度内植被所占体积

26、a1-生物滞留池内植被平均横截面积

27、n-生物滞留池内植被个数

28、v2=hpa(w2-w1)n

29、v2-通过灌溉次数法确定的回收利用装置总体积(m3)

30、n-回收利用装置可灌溉次数

31、h-生物滞留池种植土层厚度(m)

32、p-种植土层土壤密度(kg/m3)

33、w1-种植土壤浇灌开始时,土壤湿度(%)

34、w2-种植土壤浇灌停止时,土壤湿度(%)

35、设计人员在设计时,优先选择溢流法。当根据溢流法确定的体积,不存在空间限制时,设计体积取v1,当v1计算结果过大时,意味着其占据生物滞留池设施空间过大,不宜采用,进而可采用灌溉次数法进行设计,此时,设计体积取v2。

36、系统附属设施:

37、太阳能灌溉装置,位于利用池内以及回收利用系统外部。太阳能水泵竖向放置于利用池内,其底部与固定装置相连接,水泵顶部分别连接有出水管和控制线,其中控制线与又与控制器连接。

38、湿度开关,通过控制线与控制器连接,埋置于生物滞留池中,用于检测周围土壤的干旱情况,当湿度低于某一限制(如:35%~50%等)传递信号至控制器进行太阳能灌溉装置的运作,水泵出水口外接常见灌溉喷头,布置于生物滞留池周围即,当检测到周围地表湿度达到(65%左右)停止灌溉。

39、水位传感器与太阳能水泵相连接,用于检测利用池内雨水量,当水位低于水位传感器时,水泵无法启动。

40、一种雨水自回收利用生物滞留池系统工作方法,包括:

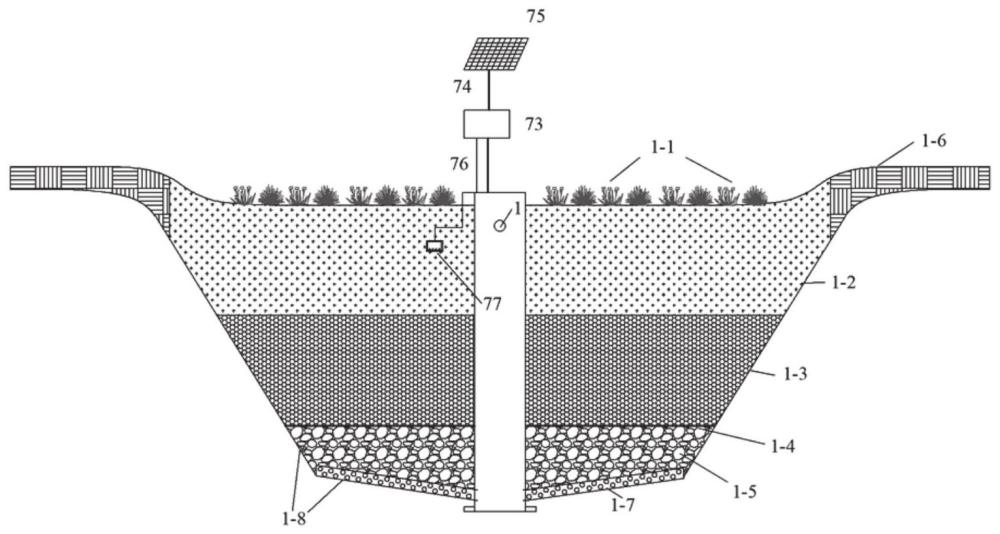

41、防渗型生物滞留池包括:

42、池体、边坡以及竖向结构层。竖向层从上往下依次为蓄水层、植被层、种植层、人工填料层、砾石排水层、池底倾斜安置有渗排管、池底周围铺设有防渗土工布。

43、所述蓄水层可暂时性储存雨水径流,并使得部分污染物沉淀在蓄水层表面其深度为100~300mm,深度不宜过深,否则对植物生长不利,且容易滋生蚊虫,蓄水层深度为100~300mm;

44、所述种植土层一般选用渗透系数较大的沙壤土,其中砂子含量为60%~85%,要求黏土含量不超过3%~5%,同时有机物含量不低于5%,以满足植物生长要求,同时能够使得雨水快速下渗,其构造深度为250~400mm;

45、所述填料层可选用炉砂、煤渣、珍珠岩、粉煤灰、沸石等填料,使填料层具有较好的渗透性以及净化效果,其构造深度为300~400mm;

46、所述透水土工布,置于填料层与砾石层之间,其能够满足雨水的下渗需求,进一步其可防止泥沙,填料颗粒进入砾石层从而堵塞渗排管的问题出现,从而使生物滞留池能够能够长期保持较高的雨水收集速度;

47、所述砾石层由直径不超过20mm的砾石组成,其厚度为200~300mm;

48、所述渗排管倾斜放置于池底,倾斜角度与池底坡度一致,用于收集池底多余雨水,并将其汇入回收利用装置中的沉淀池;

49、所述防渗土工布,铺设于池底及其两侧,防止雨水进一步下渗。

50、本发明的特点还在于:

51、其中过滤装置还包括提手,提手与过滤装置顶部连接。过滤板形状为矩形,其左右两侧为过滤土工布,中间为滤芯。可通过提手将过滤装置沿竖直方向提出,进行更新滤芯的操作。

52、其中太阳能灌溉装置包括太阳能水泵,水管线,控制器,支撑杆太阳能光伏板发电模块,灌溉喷头,湿度开关等。控制器分别与水泵,太阳能光伏板发电模块以及湿度开关相连接,支撑杆底部与系统右侧外壁相连,从下往上,依次连接有控制器和太阳能光伏板发电模块。其中,本发明中采用无刷直流磁力隔离式太阳能水泵,其具有寿命长,噪音低的特点,并且安装维护简单,适合无人值守。

53、其中湿度开关埋置于周围的生态滞留池的种植土层,自动检测植物根系周围土壤的温度情况,并反馈给中央控制器。

54、其中固定支座,形状为圆形,其底部能够与利用池底部固定连接,并且内部设置有弹簧,可固定不同尺寸的太阳能水泵。

55、其中沉淀池包括承污盒和凹型坡,凹型坡能够使沉淀物向坡底承污盒处聚集。承污盒设置在沉淀池的底部,承污盒右侧与凹型坡相邻,沉淀池上方置有消能板,在整个系统中起到了一个承接的作用。

56、本发明的一种雨水自回收利用生物滞留池系统及其工作方法具有以下优点:

57、第一,本发明防渗性生物滞留池通过采用高渗透性的种植层和填料层,如:选用渗透系数较大的沙壤土作为种植层,选用炉砂、珍珠岩、粉煤灰、沸石等填料作为使填料层,以上填料均具有较好的渗透性,从而提高了生物滞留池的下渗速率,进入提高整个结构的渗蓄效率。

58、第二,本发明在生物滞留池底部倾斜设置渗排管,从而提高雨水渗排速度,且进一步将渗排管接入回收利用装置中,提高生物滞留池雨水的利用率。

59、第三,本发明通过将传统溢流口替换成回收利用装置,并提出了回收利用装置体积大小的设计参考方法,能够对系统中多余雨水最大程度上的进行收集和利用,从而减少了多余雨水的排出以及回收装置的空间大小,提高系统整个利用率。

60、第四,本发明通过回收利用装置中沉淀池模块以及过滤板的设置,能够对进水仓中的水源进行沉淀和过滤,从而实现对水资源的自动过滤和净化。

61、第五,本发明通过太阳能水泵、湿度开关以及水位传感器的设置,当地表干燥时自动为其提供水源,保证植被的正常生长,当水位低于限定值时,自动停止灌溉。从而实现了生物滞留池雨水的自回收和利用;

62、第六,本发明通过渗排管、回收利用装置、附属设施等,能够满足生态滞留设施在暴雨情况下溢流的需求,且在干旱的情况下,实现生态滞留设施一定程度上的自我灌溉和补给,提高生物滞留设施的雨水回收利用率,从而降低生物滞留设施的运营和维护成本,促进海绵城市可持续发展与生态化建设。

63、第七,本发明系统中结构简单,操作方便,部分构件可拆卸,具有更好的可控性和可操作性,同时若未来推广应用可对部分构建进行预制生产,加快海绵城市绿色化建设。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!