一种基于疏浚底泥粒径分布特性的有机絮凝剂联合调理加药的控制方法

本发明涉及河湖疏浚底泥的处理,尤其是指一种基于疏浚底泥粒径分布特性的有机絮凝剂联合调理加药的控制方法。

背景技术:

1、在我国河湖水环境整治修复进程中,随着外源污染逐渐受到严格控制,以底泥释放为代表的内源污染也日益受到重视。因此,环保疏浚工程开始大规模实施,由此产生的大量疏浚底泥亟待处理。常见的底泥处置途径包括建材土、路基土、绿化土、潮滩土等,这些工艺在实施前均需要进行有效的脱水处理,以实现减容和降低流动性等目标,并满足后续资源化利用时对底泥含水率的限制性要求。

2、显然,传统的堆存法(物理蒸发)因占地较大已经不适应越来越大的工程体量和快速脱水的技术需求。新工艺更多地采用机械脱水(板框机、带机、土工管袋等)并配合化学调理法强化水分的快速脱除。化学调理一般通过以下三个原理来强化底泥脱水:第一,投加骨料(石灰、粉煤灰等)形成“骨架效应”,提高滤饼强度和孔道排水能力。第二,破坏底泥胞外聚合物(extracellular polymeric substances,eps),释放结合水,提升脱水性能。第三,利用混凝(絮凝)原理使细颗粒脱稳凝集形成密实的絮体,既能促进结合水的释放,也能增大粒径,降低底泥过滤比阻,防止滤膜(滤饼层)堵塞,促进压榨过程中水分快速脱除。

3、目前,大多数调理工艺是针对市政污泥进行调质改性(cn 103011548a,cn104261652 a,cn 113461304 a等),所涉及的原理也不外乎是上述方法(材料)的一种或多种方法(材料)的复合联用。就河湖疏浚底泥而言,需要结合其关键特性进行针对性调整。首先,河湖疏浚底泥固含量更高(含固率约10%),有机质更低(约10~20%),粒径更细(<10μm)。其次,河湖底泥的压滤液需要就近还湖,对压滤液的水质要求更高(控制药剂残留量,抑制底泥中氮、磷、重金属等物质的释放)。在此背景下,基于有机高分子的絮凝调理工艺逐渐受到关注和推崇,其加药量相对于利用无机调理剂能显著降低、酸和离子残留量更少、中性药剂对底泥微环境的破坏程度以及氮、磷释放程度也更轻。

4、近年来,为了增强有机调理方法的实施效果,利用两种有机絮凝剂联合调理的方法也被不断报道。li等人报道了聚二甲基二烯丙基氯化铵(pdmd)和单宁酸(ta)联合调理市政污泥的方法;公开专利cn115321787a提出使用阳离子聚丙烯酰胺(cpam)和阴离子聚丙烯酰胺(apam)、以及石灰、水泥等多种调理剂联合调理市政污泥。但以上研究多是采用响应面法优化两种(或多种)絮凝剂的投加量。该方法在实施过程工作量较大,尤其是在中试或生产测试阶段,任一参数的优化调整都将耗费大量的人力物力和时间成本。公开专利cn115321787a曾提出根据有机质含量微调cpam加药量,根据含水率微调apam加药量。但有机絮凝剂缺乏对污泥(底泥)有机质的实质性改性或降解能力,因而无法形成富有针对性的污泥(底泥)调理过程。进而导致整个行业在污泥(底泥)调理实践中主要依靠个人经验进行污泥(底泥)脱水性能判断,缺乏对调理过程和加药量进行精确控制的理论和方法指导。

技术实现思路

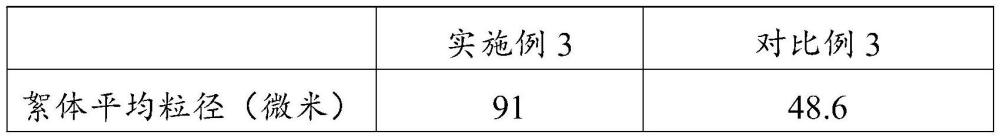

1、在有机絮凝剂联合调理过程中,底泥颗粒脱稳碰撞形成颗粒聚集体(一级絮体,主要控制密实度,起到“成核”作用),并进一步通过网捕、架桥作用形成更大尺度的絮体(二级絮体,主要控制尺寸,起到“絮凝”作用)。上述过程并未过多涉及污泥有机质或胞外聚合物(extracellular polymeric substances,eps)降解转化等化学过程。在阴阳离子絮凝剂联合调理技术体系中,有理由认为阴离子apam存在理论上的最佳剂量,超出该范围不仅造成药剂的浪费,还将产生抑制效应(如:絮凝剂分子链团聚等);而阳离子cpam亦存在理论上的最佳剂量,用以匹配形成最合适的粒径分布状况和一级絮体尺寸(如粒径偏小、固含量较低,则需提高阳离子絮凝剂投加量;反之则需要适度控制阳离子絮凝剂的使用);阴阳离子絮凝剂产生协同效应并最终起到提升底泥脱水性能的作用。

2、从本质上看,底泥有机絮凝调理就是对底泥粒径和密实度的优化调整过程,因此奠定了从粒径分布特性角度优化底泥加药量和调理过程的理论依据。而利用相关性分析和数据拟合则可以进一步找到普遍适用于市售滤布设备的絮体粒径尺寸以及相应加药量。

3、为解决底泥加药控制等技术问题,本发明提供了一种基于疏浚底泥粒径分布特性的有机絮凝剂联合调理加药的控制方法。

4、本发明的目的在于提供一种基于疏浚底泥的粒径分布特性的有机絮凝剂联合调理加药的控制方法,包括以下步骤:

5、提供三份一定量的疏浚底泥;

6、取第一份一定量的疏浚底泥,并保持一定的含水率wc,测定疏浚底泥的平均粒径d50,根据公式计算阳离子絮凝剂的投加比例的系数k,所述公式为:k=(1/d50)×7.83-(1-wc)×0.57;

7、取第二份一定量的疏浚底泥,并保持一定的含水率wc,利用阴离子絮凝剂,根据公式得到所述阳离子絮凝剂的投加量w,所述公式为w=(1.08×m1-0.06)×k;

8、其中,m1为阴离子絮凝剂的单因素最优投加量,所述阴离子絮凝剂的单因素最优投加量为阴离子絮凝剂的加药量占待处理疏浚底泥的干基的质量比;

9、取第三份一定量的疏浚底泥,根据上述计算结果加入阳离子絮凝剂、阴离子絮凝剂;

10、搅拌反应得到絮凝后的调理底泥,并进行压滤,即实现有机絮凝剂联合调理加药的控制。

11、在本发明的具体实施例中,所述含水率wc为88%~92%。底泥含水率控制在此范围可以最大程度发挥药剂作用,具有较好的经济性。含水率低于88%时,底泥中颗粒及固含量较多,絮凝剂的添加量大大增加,且絮凝剂添加量与含固率不成比例,经济效益较低。含水率高于92%时,颗粒数及固含量较少,添加絮凝剂后颗粒间的团聚碰撞机会较少,无法形成密实的絮体结构,设备进泥量(处理能力)或泥饼产率较低。

12、在本发明的具体实施例中,所述平均粒径d50为5微米~50微米。当底泥粒径>50微米,絮凝剂与颗粒不能完全结合或结合后的絮体由于自身重力易脱落。当粒径<5微米,添加阳离子絮凝剂用量与含固率成非线性比例,且粒径过小颗粒表面存在极性导致碰撞阻力增大,絮凝剂大分子自身也会发生缔合反应。

13、在本发明的具体实施例中,所述阳离子絮凝剂选自阳离子淀粉、壳聚糖、聚二甲基二烯丙基氯化铵、聚丙烯酰胺、聚乙烯醇中的一种或多种。

14、在本发明的具体实施例中,所述阴离子絮凝剂选自阴离子聚丙烯酰胺、聚丙烯酸钠、羧甲基纤维素中的一种或多种,所述阴离子聚丙烯酰胺的分子量为800万~1200万,所述聚丙烯酸钠的分子量为100~10000,所述羧甲基纤维素的分子量为1000~300万。

15、在本发明的具体实施例中,所述阴离子絮凝剂的添加量不做特别限定,优先通过投加量根据单因素实验确定,即粒径不再增大时的加药量。

16、在本发明的具体实施例中,所述疏浚底泥由河道或湖泊、海湾、港口建设及航道整治过程中产生。

17、在本发明的具体实施例中,所述阴离子絮凝剂的单因素最优投加量是指随着阴离子絮凝剂的增加,疏浚底泥的颗粒形成的絮体粒径不再增加时的最低投加量。

18、在本发明的具体实施例中,先加入阳离子絮凝剂,后加入阴离子絮凝剂。阳离子絮凝剂带有的正电荷与底泥颗粒的负电荷相互中和,增强聚合物与颗粒间的结合力,并且阳离子絮凝剂相对阴离子絮凝剂来说链长较短,可以使更多的结合位点暴露在底泥颗粒上。随后添加阴离子絮凝剂,进一步增加其结构强度,提高脱水效率。但顺序相反投加的情况下,先投加的阴离子絮凝剂会阻碍颗粒和阳离子絮凝剂之间的反应。

19、在本发明的具体实施例中,所述压滤采用泵入板框式压滤机进行压滤处理,压滤时间为10~30min,压滤压力为0.5~0.8mpa。

20、本发明的上述技术方案相比现有技术具有以下优点:

21、本发明提供有机絮凝剂联合调理疏浚底泥的加药量的控制方法,能够实现精确控制加药量,泥饼含水率可降至30%左右,且上覆水浊度大幅降低,底泥中营养物释放量减少,对于上覆水还湖起到良好的效果。从技术和经济角度考虑,根据粒径分布确定絮凝剂投加量在未来疏浚环境中有一定的应用潜力。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!