一种面向多目标协同提升的蓄洪区生态湿地构建方法与流程

本申请属于生态治理,特别涉及一种面向多目标协同提升的蓄洪区生态湿地构建方法。

背景技术:

1、蓄洪区是指位于河堤背水面以外的低洼地区和湖泊等,具有临时贮存洪水和防御超额洪水的功能。蓄洪区大多地势低洼,一方面能在流域遭遇超标准洪水时,分蓄超额洪水,削减洪峰。另一方面蓄洪区多为农业生产区,具有重要的生产功能。如何既能在发生超标准洪水时保障蓄洪功能正常发挥,又能在未发生超标准进洪时,有效提升蓄洪区农业生产功能。同时还能通过水系整治和植被修复有效提升蓄洪区水质净化功能和生物多样性保护功能,是蓄洪区建设和治理所面临的重大难题。

技术实现思路

1、本申请的目的是提供一种面向多目标协同提升的蓄洪区生态湿地构建方法,本申请综合考虑蓄洪区农业生产、水质净化和生物多样性提升,提出蓄洪区生态湿地构建方法。

2、为达到上述目的,本申请提供的一种面向多目标协同提升的蓄洪区生态湿地构建方法,包括:

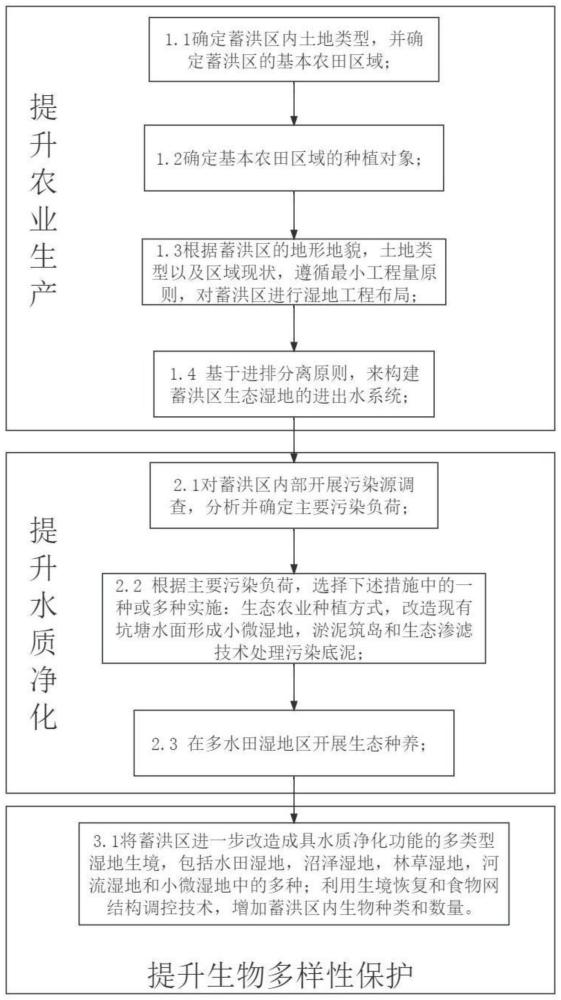

3、一,以提升农业生产为目标,对蓄洪区进行如下生态湿地构建步骤:

4、1.1确定蓄洪区内土地类型,并确定蓄洪区的基本农田区域;

5、1.2确定基本农田区域的种植对象;

6、1.3根据蓄洪区的地形地貌,土地类型以及区域现状,遵循最小工程量原则,对蓄洪区进行湿地工程布局;所述湿地工程布局包括将蓄洪区进行功能分区,以及将基本农田区域改造为梯田湿地;

7、1.4基于进排分离原则,来构建蓄洪区生态湿地的进出水系统;

8、二,根据生态湿地蓄洪区的水质净化目标和蓄洪区内部当前的污染情况,当蓄洪区当前未达到水质净化目标,进行如下生态湿地构建步骤:

9、2.1对蓄洪区内部开展污染源调查,分析并确定主要污染负荷;

10、2.2根据主要污染负荷,选择下述措施中的一种或多种实施:包括采取生态农业种植方式,改造现有坑塘水面形成小微湿地,淤泥筑岛和生态渗滤技术处理污染底泥;

11、2.3在多水田湿地区开展生态种养;

12、三、以提升生物多样性为目标,对蓄洪区进行如下生态湿地构建步骤:

13、3.1结合步骤1.4构建的进出水系统,基于步骤1.3所得湿地布局,将蓄洪区进一步改造成具水质净化功能的多类型湿地生境,包括水田湿地,沼泽湿地,林草湿地,河流湿地和小微湿地中的多种;利用生境恢复和食物网结构调控技术,增加蓄洪区内生物种类和数量。

14、在一些具体实施方式中,步骤1.2中确定基本农田区域的种植对象包括:

15、根据蓄洪区的气候和环境,并遵循国家基本农田相关政策,确定基本农田区域的种植对象。

16、在一些具体实施方式中,步骤1.3中将蓄洪区进行功能分区,包括:

17、将地势低且种植水稻的区域作为多水田湿地区,将地势低且为水面的区域作为小微湿地,将地势高的区域作为林草湿地区。

18、在一些具体实施方式中,步骤1.3中将基本农田区域改造为梯田湿地,包括:小田并大田,对土地高程差大于20cm的田块进行土地平整,以及对长度大于200m的单个田块,隔预设间隔设置巢沟。

19、进一步的,巢沟内铺设有滤料。

20、进一步的,将基本农田区域改造为梯田湿地,还包括:

21、对田块中原有沟渠进行整治,使沟渠间隔为100m-200m,且进水渠和退水渠分离。

22、在一些具体实施方式中,步骤1.4中构建蓄洪区生态湿地的进出水系统,包括:

23、构建总体进出水系统:利用蓄洪区湿地总进水闸和已建河闸自流引水,先入堤后于稳定塘沉淀净化,再入湿地配水干渠,自上而下为各湿地单元配水,最后经排水站将净化后的河水抽排回原河流;

24、以及蓄洪区内部的进出水系统:对蓄洪区现状进水渠和出水渠进行疏浚,并区分进水沟及排水沟;对水系无法沟通区域,通过开挖来连通沟渠;进水处设置进水控制涵闸;出水支渠的出水端设置出水控制涵闸。

25、在一些具体实施方式中,采取生态农业种植方式,包括:在进水渠道和出水渠道底部铺设卵石,在进水渠道和出水渠道的常水位线以上区域撒播草籽,在宽度大于预设宽度值的进水渠道及出水渠道中恢复沉水植被,在边坡上恢复挺水植被。

26、在一些具体实施方式中,生态种养包括稻蟹共养,稻鱼共养,稻-克氏原螯虾共养,稻-罗氏沼虾共养中的一种或多种。

27、在一些具体实施方式中,将蓄洪区进一步改造成具水质净化功能的多类型湿地生境,包括:

28、将多田湿地区恢复水田湿地和小微湿地;将沼泽湿地区恢复水田湿地和小微湿地;将林草湿地区修复水田湿地,玉米地,小微湿地和林地;

29、所述小微湿地通过对原有坑塘水面改造得到,且小微湿地内设渗滤堰,渗滤堰内基质包括粒径1cm-3cm的沸石和粒径10cm-20cm的石灰石碎石。

30、与现有技术相比,本申请具有如下优点和有益效果:

31、1.本发明方法统筹考虑蓄洪区农业生产、水质净化、生物多样性提升,是蓄洪区多目标协同提升的最有效途径,可科学地指导生态湿地蓄洪区的建设。

32、2.本申请解决了蓄洪区水系连通的问题,能满足不同单元流量需求。

33、3.本发明方法具有系统性、综合性和可操作性,可在不同蓄洪区中得到应用。

技术特征:

1.一种面向多目标协同提升的蓄洪区生态湿地构建方法,其特征是,包括:

2.如权利要求1所述的面向多目标协同提升的蓄洪区生态湿地构建方法,其特征是:

3.如权利要求1所述的面向多目标协同提升的蓄洪区生态湿地构建方法,其特征是:

4.如权利要求1所述的面向多目标协同提升的蓄洪区生态湿地构建方法,其特征是:

5.如权利要求4所述的面向多目标协同提升的蓄洪区生态湿地构建方法,其特征是:

6.如权利要求4所述的面向多目标协同提升的蓄洪区生态湿地构建方法,其特征是:

7.如权利要求1所述的面向多目标协同提升的蓄洪区生态湿地构建方法,其特征是:

8.如权利要求1所述的面向多目标协同提升的蓄洪区生态湿地构建方法,其特征是:

9.如权利要求1所述的面向多目标协同提升的蓄洪区生态湿地构建方法,其特征是:

10.如权利要求1所述的面向多目标协同提升的蓄洪区生态湿地构建方法,其特征是:

技术总结

本发明公开了一种面向多目标协同提升的蓄洪区生态湿地构建方法,包括:一,以提升农业生产为目标,对蓄洪区进行生态湿地构建;二,根据生态湿地蓄洪区的水质净化目标和蓄洪区内部当前的污染情况,当蓄洪区当前未达到水质净化目标,进行基于提升水质净化目标的生态湿地构建;三,以提升生物多样性为目标,对蓄洪区进行如下生态湿地构建。本发明方法统筹考虑蓄洪区农业生产、水质净化、生物多样性提升,是蓄洪区多目标协同提升的最有效途径,可科学地指导生态湿地蓄洪区的建设。

技术研发人员:程志远,江波,李涛,张丰产,余婷,王晓媛,李振鑫,谢三桃,王思霁,李骏峰

受保护的技术使用者:长江水资源保护科学研究所

技术研发日:

技术公布日:2024/3/12

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!