一种加炭高效一体化沉淀池的制作方法

:本技术属于环保,尤其涉及污水处理,具体地说,是一种集加药、混凝、絮凝、沉淀分离、排泥及污泥回收功能为一体的加炭高效一体化沉淀池。

背景技术

0、

背景技术:

1、目前,主要的一体化沉淀池大多数采用平流式或竖流沉淀池,这些池型均存在占地面积大、进出水流量分配不易均匀、排泥效果差等缺点。随着环保标准的提高,为进一步提高沉淀池的去除效率,节省占地面积,需要一种结构简单、沉淀效率高、占地小和使用方便的一体化沉淀池。

技术实现思路

0、

技术实现要素:

1、本实用新型目的是提供一种结构简单、高效、使用方便、出水水质好、占地小的加炭高效一体化沉淀池。

2、本实用新型为实现上述目的,采用如下技术方案:

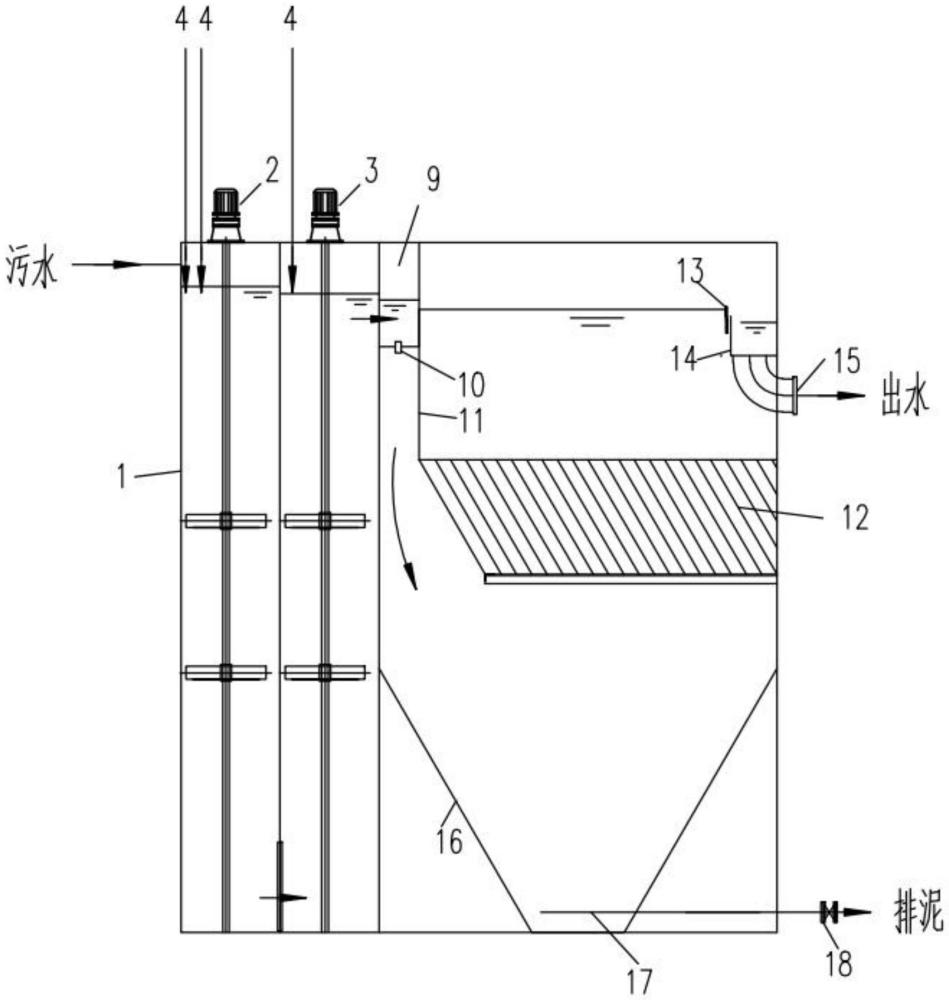

3、本实用新型提供一种加炭高效一体化沉淀池,该一体化沉淀池包括沉淀池池体、化学加药装置、混合搅拌装置、污泥回收系统,所述的沉淀池池体包括混凝区、絮凝区和沉淀区,沉淀区前端设置混凝区和絮凝区,沉淀区设有配水装置、斜管沉淀装置、储泥斗、出水收集装置和污泥排泥装置;配水装置、出水收集装置分别设在沉淀池的顶部、沿沉淀池池体池长方向均匀分布,配水装置包括配水槽、配水孔和配水挡板,在沉淀区进水侧前端设置配水挡板,配水挡板沿沉淀池池体一侧长边布置,与长边形成进水口,配水挡板上端内侧设置配水槽,配水槽底部设置多个配水孔,并通过配水孔与沉淀区联通;出水收集装置设置于沉淀池池体出水端顶部,由出水堰、出水收集渠和出水收集总管组成,出水收集渠沿配水渠相对的另一侧长边布置;出水收集渠内边上端设置出水堰,出水收集渠与出水收集总管连通;斜管沉淀装置设置于沉淀池池体中部沉淀区,由斜管填料组或斜板填料组构成,一边与配水装置的配水挡板下端悬挂固定、其他各边与沉淀池池体壁固定;储泥斗设置在沉淀池池体底部,并列设置有多个;污泥排泥装置并联设置有多组,每组设置于与之对应的储泥斗底部,每组污泥排泥装置包括排泥阀和排泥管;污泥回收系统设置于沉淀池池体外,其包括排泥泵、排泥主管和排泥阀,各排泥管与排泥主管连通,排泥主管上设置有排泥泵;化学加药装置安装于沉淀池池体外,化学加药装置包括pac自动投加装置、炭粉自动投加装置和pam自动投加装置三种装置,各由加药桶、搅拌机、加药泵和流量计构成;混合搅拌装置包括混凝搅拌器、絮凝搅拌器,混凝区内设有混凝搅拌器,絮凝区内设有絮凝搅拌器。

4、所述的该一体化沉淀池的池面为长方形,沉淀区采用沿长边进水、沿另一长边出水的上平面为长方形、底部为漏斗形的沉淀池结构。

5、所述的混凝区、絮凝区和沉淀区为隔板分隔构成的分格结构,混凝区、絮凝区设置于沉淀池池体一侧,混凝区、絮凝区和沉淀区依次顺水流连通;混凝区上部侧面设置进水口,进水口入口处设置pac自动投加装置、炭粉自动投加装置,混凝区内设置竖直布置的混凝搅拌器;混凝区与絮凝区通过隔板下部水联通;絮凝区上部设置pam自动投加装置,絮凝区内设置竖直布置的絮凝搅拌器;絮凝区与沉淀区通过隔板顶部水联通。

6、所述的配水槽为由左至右渐进变窄的结构,多个配水孔沿沉淀池池体长度方向等距离均匀设置;配水孔为圆形结构。所述的出水堰为三角堰结构;出水堰为齿板结构。

7、所述的配水挡板和其下端悬挂固定连接的斜管填料组或斜板填料组的斜管形成水流通道,水流通道为由上至下渐进变宽的结构。

8、所述的斜管填料组或斜板填料组的斜长为1m,倾角60°,斜管孔径或斜板净距为50cm~100cm。

9、所述的储泥斗为漏斗形,其斗面倾角不小于60°;多个储泥斗沿沉淀池池体长度方向等距离均匀设置,每个储泥斗可单独排泥。

10、所述的每组污泥排泥装置的排泥管设置在对应的储泥斗底部,排泥阀设置在对应的排泥管上。

11、所述的排泥管设置在储泥斗底部四周,形成环形;排泥管本体为穿孔管结构,排泥管等间距斜向下45°开2孔。

12、所述的排泥阀采用气动阀或电动阀。

13、与现有技术相比,本实用新型具有如下有益效果:

14、1、本实用新型集加药、混凝、絮凝、沉淀分离、排泥及污泥回收功能为一体,占地小。且采用机械搅拌,药剂和污水混合更加充分、均匀,水头损失小。

15、2、采用本实用新型,在沉淀池中投加炭粉,进一步提高对污水中悬浮物(ss)和总磷(tp)的去除效率,并实现了对污水中化学耗氧量(cod)的去除功能,更加适用于对出水水质要求更高的场合。

16、3、采用本实用新型,在沉淀池中投加炭粉,辅助絮凝沉淀效果,使絮体密度变得更大而更容易被沉淀去除,降低pam、pac化学药剂使用量,进一步降低运行成本。

17、4、采用本实用新型,在沉淀池外设有污泥回收系统,在排泥主管上设置有排泥泵,沉淀池产生的污泥通过排泥泵,一部分回流至混凝区,通过污泥回流对污泥进行回收,增加混凝区污泥浓度,降低药剂投加量,降低运行成本,经济效益更高;另一部分污泥通过排泥泵压力排出系统,排泥效果更好,更能精确控制排泥量,利于后续污泥处理。

18、5、本实用新型采用渐进变窄结构的配水槽,配水槽底部设置多个等距离的配水孔形式的布水系统,布水均匀,有效利用池容;采用斜管/斜板填料,分离效率高;采用穿孔管排泥,排泥效果好。

19、6、本实用新型结构简单、沉淀效率高、使用方便、操作简单,过程可实现自动化,易于操作和控制;且模块化组装,效率高,生产和安装周期短,建设投资低。

20、7、本实用新型运行模式灵活,根据不同的水质处理要求,开启和关闭炭粉投加系统。在进水浓度高时启用炭粉投加系统,在进水浓度低时停止向沉淀池中投加炭粉,节省药剂和运行费用。

技术特征:

1.一种加炭高效一体化沉淀池,该一体化沉淀池包括沉淀池池体(1)、化学加药装置、混合搅拌装置、污泥回收系统,其特征是:所述的沉淀池池体(1)包括混凝区(20)、絮凝区(21)和沉淀区(22),沉淀区(22)前端设置混凝区(20)和絮凝区(21),沉淀区(22)设有配水装置、斜管沉淀装置、储泥斗(16)、出水收集装置和污泥排泥装置;配水装置、出水收集装置分别设在沉淀池的顶部、沿沉淀池池体(1)池长方向均匀分布,配水装置包括配水槽(9)、配水孔(10)和配水挡板(11),在沉淀区(22)进水侧前端设置配水挡板(11),配水挡板(11)沿沉淀池池体(1)一侧长边布置,与长边形成进水口,配水挡板(11)上端内侧设置配水槽(9),配水槽(9)底部设置多个配水孔(10),并通过配水孔(10)与沉淀区(22)联通;出水收集装置设置于沉淀池池体(1)出水端顶部,由出水堰(13)、出水收集渠(14)和出水收集总管(15)组成,出水收集渠(14)沿配水槽(9)相对的另一侧长边布置;出水收集渠(14)内边上端设置出水堰(13),出水收集渠(14)与出水收集总管(15)连通;斜管沉淀装置设置于沉淀池池体(1)中部沉淀区(22),由斜管填料组或斜板填料组(12)构成,一边与配水装置的配水挡板(11)下端悬挂固定、其他各边与沉淀池池体(1)壁固定;储泥斗(16)设置在沉淀池池体(1)底部,并列设置有多个;污泥排泥装置并联设置有多组,每组设置于与之对应的储泥斗(16)底部,每组污泥排泥装置包括排泥阀(18)和排泥管(17);污泥回收系统设置于沉淀池池体(1)外,其包括排泥泵(19)、排泥主管和排泥阀,污泥排泥装置的各排泥管(17)与排泥主管连通,排泥主管上设置有排泥泵(19);化学加药装置(4)安装于沉淀池池体(1)外,化学加药装置包括pac自动投加装置、炭粉自动投加装置和pam自动投加装置三种装置,各由加药桶(5)、搅拌机(6)、加药泵(7)和流量计(8)构成;混合搅拌装置包括混凝搅拌器(2)、絮凝搅拌器(3),混凝区(20)内设有混凝搅拌器(2),絮凝区(21)内设有絮凝搅拌器(3)。

2.根据权利要求1所述的一种加炭高效一体化沉淀池,其特征是:所述的该一体化沉淀池的池面为长方形,沉淀区(22)采用沿长边进水、沿另一长边出水的、上平面为长方形、底部为漏斗形的沉淀池结构。

3.根据权利要求1所述的一种加炭高效一体化沉淀池,其特征是:所述的混凝区(20)、絮凝区(21)和沉淀区(22)为隔板分隔构成的分格结构,混凝区(20)、絮凝区(21)设置于沉淀池池体(1)一侧,混凝区(20)、絮凝区(21)和沉淀区(22)依次顺水流连通;混凝区(20)上部侧面设置进水口,进水口入口处设置pac自动投加装置、炭粉自动投加装置,混凝区(20)内设置竖直布置的混凝搅拌器(2);混凝区(20)与絮凝区(21)通过隔板下部水联通;絮凝区(21)上部设置pam自动投加装置,絮凝区(21)内设置竖直布置的絮凝搅拌器(3);絮凝区(21)与沉淀区(22)通过隔板顶部水联通。

4.根据权利要求1所述的一种加炭高效一体化沉淀池,其特征是:所述的配水槽(9)为由左至右渐进变窄的结构;多个配水孔(10)沿沉淀池池体(1)长度方向等距离均匀设置,配水孔(10)为圆形结构;所述的出水堰(13)为齿板三角堰结构。

5.根据权利要求1所述的一种加炭高效一体化沉淀池,其特征是:所述的配水挡板(11)和其下端悬挂固定连接的斜管填料组或斜板填料组(12)的斜管形成水流通道,水流通道为由上至下渐进变宽的结构。

6.根据权利要求1所述的一种加炭高效一体化沉淀池,其特征是:所述的斜管填料组或斜板填料组(12)的斜长为1m,倾角60°,斜管孔径或斜板净距为50cm~100cm。

7.根据权利要求1所述的一种加炭高效一体化沉淀池,其特征是:所述的储泥斗(16)为漏斗形,其斗面倾角≧60°;多个储泥斗(16)沿沉淀池池体(1)长度方向等距离均匀设置,每个储泥斗(16)单独排泥。

8.根据权利要求1所述的一种加炭高效一体化沉淀池,其特征是:所述的每组污泥排泥装置的排泥管(17)设置在对应的储泥斗(16)底部,排泥阀(18)设置在对应的排泥管(17)上。

9.根据权利要求8所述的一种加炭高效一体化沉淀池,其特征是:所述的排泥管(17)设置在储泥斗(16)底部四周,形成环形;排泥管(17)本体为穿孔管结构,排泥管(17)等间距斜向下45°开2孔。

10.根据权利要求7所述的一种加炭高效一体化沉淀池,其特征是:所述的排泥阀(18)采用气动阀或电动阀。

技术总结

一种加炭高效一体化沉淀池,其包括沉淀池池体、加药装置、混合搅拌装置、污泥回收系统;沉淀池池体包括混凝区、絮凝区和沉淀区,沉淀区设有配水装置、斜管沉淀装置、储泥斗、出水收集装置和污泥排泥装置;配水装置沿沉淀池池体池长方向分布,配水装置包括配水槽、配水孔和配水挡板;出水收集装置沿配水渠相对的另一侧长边布置;斜管沉淀装置与沉淀池池体壁固定;沉淀池池体底部储泥斗设置有多个;污泥排泥装置设置于储泥斗底部;化学加药装置安装于沉淀池池体外;混凝区、絮凝区顶部各设有混合搅拌装置。该一体化沉淀池集加药、混凝、絮凝、沉淀分离、排泥及污泥回收功能为一体,结构简单,沉淀效率高,出水水质好,占地小,使用方便。

技术研发人员:张进,胡伟

受保护的技术使用者:四川省科学城天人环保有限公司

技术研发日:20230731

技术公布日:2024/2/19

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!