一种自动化废水处理系统及方法与流程

本发明属于废水处理,具体涉及一种自动化废水处理系统及方法。

背景技术:

1、废水是指居民活动过程中排出的水及径流雨水的总称,它包括生活污水、工业废水和初雨径流入排水管渠等其它无用水,一般指经过一定技术处理后不能再循环利用或者一级污染后制纯处理难度达不到一定标准的水;其中废水处理就是利用物理、化学和生物的方法对废水进行处理,使废水净化,减少污染,以至达到废水回收、复用,充分利用水资源,废水处理采用废水处理装置。

2、公开号为cn109319983b的一项中国专利公开了一种废水处理装置及废水处理方法,包括蓄水池、有机物絮凝腔、酸碱中和腔和沉淀池;所述蓄水池、有机物絮凝腔、酸碱中和腔和沉淀池依次排放且相邻的通过导水管连通,每个导水管上均连接有用于水流动的水泵,所述有机物絮凝腔的内侧设置有第一搅拌轴,第一搅拌轴的上端贯穿有机物絮凝腔的上壁且与第二电机的输出轴固定连接;在工作时,启动第二电机,第二电机驱动第一搅拌轴转动,第一搅拌轴带动第一搅拌棒转动,从而实现搅拌,提高絮凝效果,所述有机物絮凝腔的内侧下端安装有滤网,滤网上设置有单向阀,单向阀与所述抽送机构连接,抽送机构将有机物絮凝腔内的絮凝物抽送到滤网下方,从而防止大量絮凝物影响分解效果,从而提高废水处理效果。

3、目前现有技术中,在有机物絮凝腔内设置的第一搅拌棒为单向转动,在絮凝处理时,单向转动通过转动对有机物絮凝腔内的药水和废水进行混合反应,单向搅拌需要较长的时间才可以使得药水与废水充分反应,产生更多的絮凝物,否则废水反应不完全,不方便产生更多的絮凝物,导致废水处理的效率不高。

技术实现思路

1、本发明所要解决的技术问题在于针对上述现有技术中的不足,提供一种自动化废水处理系统,能够有效应用在废水处理中,自动化程度高,提高处理效率,使用效果好,便于推广使用。

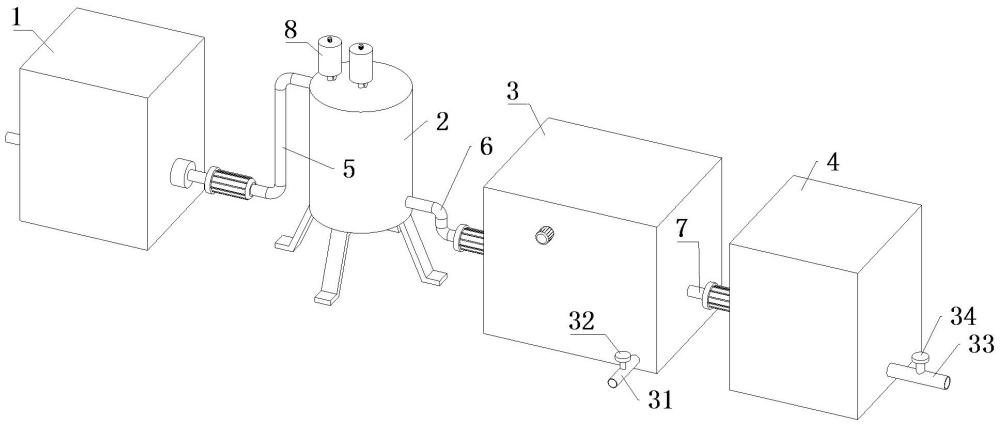

2、为解决上述技术问题,本发明采用的技术方案是:一种自动化废水处理系统,包括废水处理装置本体和控制系统;所述废水处理装置本体包括依次连接的蓄水池、沉降腔、沉淀池和净化池,所述蓄水池通过第一输送管与沉降腔连通,所述沉降腔通过第二输送管与沉淀池连通,所述沉淀池通过第三输送管与净化池连通,所述蓄水池侧壁上连接有进水管,所述净化池的底部连接有排水管;所述沉降腔的顶部设置有加药罐,所述加药罐通过加药管与沉降腔连通,所述沉降腔的底部设置有第一电机,所述第一电机的输出轴上连接有伸入沉降腔内的第一转杆,所述第一转杆上连接有多个第一搅拌桨,所述第一转杆的底端连接有第一齿轮,所述沉降腔底板上通过销轴转动连接有第二齿轮,所述第一齿轮与第二齿轮啮合,所述沉降腔内壁上通过轴承转动连接有转盘,所述转盘内壁上设置有齿环,所述第二齿轮与齿环啮合,所述转盘顶部竖直设置有两根第二转杆,所述第二转杆上连接有多个第二搅拌桨,所述第一搅拌桨与第二搅拌桨交错设置。

3、上述的一种自动化废水处理系统,所述蓄水池的顶部设置有第二电机,所述第二电机的输出轴上连接有伸入蓄水池内的第三转杆,所述第三转杆上连接有多个收卷轴。

4、上述的一种自动化废水处理系统,所述沉淀池内设置有阶梯状的引流台,所述引流台的一端设置在第二输送管的下方,所述引流台的另一端设置在第三输送管的下方。

5、上述的一种自动化废水处理系统,所述沉淀池的顶部外侧壁上设置有第三电机,所述第三电机的输出轴上连接有双向滚珠丝杆,所述双向滚珠丝杆的上方平行设置有两根导轨,所述导轨的两端与沉淀池的内壁两侧固定连接,所述导轨上滑动有对称设置的两个刮板,两个所述刮板与双向滚珠丝杆均螺纹连接,两个所述刮板的底端均与引流台的表面接触。

6、上述的一种自动化废水处理系统,所述沉降腔的底部设置有四个支撑脚,四个所述支撑脚圆周排列在沉降腔的底部,所述第一输送管的出水口设置在沉降腔的顶部侧壁上,所述第二输送管的进水口设置在沉降腔的底部侧壁上。

7、上述的一种自动化废水处理系统,所述第一输送管的入口处设置有第一滤板,所述第三输送管的入口处设置有第二滤板。

8、上述的一种自动化废水处理系统,所述沉淀池的底部设置有位于引流台末端的排污管,所述排污管上设置有卸料阀;所述净化池底部的排水管上设置有排水阀。

9、上述的一种自动化废水处理系统,所述控制系统包括控制器,所述控制器的输入端接有第一流量计、第二流量计、浊度检测单元、液位传感器和激光测厚传感器;所述第一流量计安装在第一输送管上,用于检测第一输送管中废水流量;所述第二流量计安装在第二输送管上,用于检测第二输送管中废水流量;所述浊度检测单元安装在沉降腔内,用于检测沉降腔中废水浑浊度,所述浊度检测单元包括上下均匀分布的第一浊度传感器、第二浊度传感器和第三浊度传感器;所述液位传感器安装在沉降腔内,用于检测沉降腔中废水量;所述激光测厚传感器安装在沉淀池顶部,用于检测引流台上絮凝物沉淀厚度;所述控制器的输出端接有比例电磁阀、第一水泵、第二水泵、第三水泵和第四水泵,以及第一电机、第二电机、第三电机、卸料阀和排水阀;所述比例电磁阀安装在加药管上,用于控制加药量;所述第一水泵安装在进水管上,所述第二水泵安装在第一输送管上,所述第三水泵安装在第二输送管上,所述第四水泵安装在第三输送管上。

10、本发明还公开了一种自动化废水处理方法,采用上述的系统,所述方法包括以下步骤:

11、步骤一、所述控制器控制第一水泵、第二水泵、第三水泵和第四水泵启动;

12、步骤二、在所述第一水泵作用下,废水经过进水管进入蓄水池中进行预处理,所述第一流量计检测第一输送管中废水流量;所述控制器根据第一输送管中废水流量值控制第二电机的转速,所述第二电机带动第三转杆及收卷轴转动,对废水中的丝状物进行收卷;

13、步骤三、在所述第二水泵作用下,废水经过第一输送管进入沉降腔中进行絮凝反应,所述浊度检测单元检测沉降腔中废水浑浊度,所述第二流量计检测第二输送管中废水流量,所述液位传感器检测沉降腔中废水量;所述控制器根据沉降腔中废水浑浊度和废水量,以及第一输送管中废水流量值和第二输送管中废水流量值控制比例电磁阀和第一电机的转速,从而控制加药罐的加药量,以及第一搅拌桨和第二搅拌桨的搅拌速度,将加药罐中的药剂与废水充分反应,生成絮凝物;

14、步骤四、在所述第三水泵作用下,携带絮凝物的废水经过第二输送管进入沉淀池进行沉淀,絮凝物沉淀物附着在引流台上,所述激光测厚传感器检测引流台上的絮凝物沉淀厚度,并将检测值传输至控制器,当到达预设值时,所述控制器控制第三电机工作,所述第三电机带动双向滚珠丝杆转动,所述双向滚珠丝杆带动两个刮板沿导轨相对滑动,将附着在引流台上的絮凝物沉淀物推动;同时,所述控制器控制卸料阀打开,沉淀后的絮凝物通过排污管排出;

15、步骤五、在所述第四水泵作用下,絮凝物沉淀后的污水经过第三输送管进入净化池进行净化,所述第二滤板对污水和絮凝物进行分离,净化处理后的水通过控制器控制排水阀打开,经排水管排至指定位置。

16、上述的一种自动化废水处理方法,步骤三中所述控制器根据沉降腔中废水浑浊度和废水量,以及第一输送管中废水流量值和第二输送管中废水流量值控制加药罐的加药量和第一电机的转速的具体过程包括:

17、步骤301、所述第一浊度传感器获取沉降腔上层位置处废水第一浑浊度,所述第二浊度传感器获取沉降腔中层位置处废水第二浑浊度,所述第三浊度传感器获取沉降腔下层位置处废水第三浑浊度;

18、步骤302、计算所述第一浑浊度、第二浑浊度和第三浑浊度的聚类中心;

19、步骤303、根据公式计算第一浑浊度的权重值、第二浑浊度的权重值和第三浑浊度的权重值;

20、步骤304、采用加权平均法,根据公式计算沉降腔内废水综合浑浊度;

21、步骤305、所述第一流量计检测第一输送管中废水第一流量,所述第二流量计检测第二输送管中废水第二流量;

22、步骤306、计算所述第一流量和第二流量的流量差值;

23、步骤307、所述液位传感器检测沉降腔中废水量;

24、步骤308、将所述废水综合浑浊度、流量差值和废水量建立输入样本;

25、步骤309、将所述加药罐的加药量和第一电机的转速建立输出样本;

26、步骤3010、将所述输入样本和输出样本建立模糊集合,采用模糊控制算法得到控制结果。

27、本发明与现有技术相比具有以下优点:

28、1、本发明通过设置第一齿轮、第二齿轮和齿环,第一电机在启动后,第一电机通过输出轴带动第一转杆转动,第一转杆带动第一搅拌桨转动,第一搅拌桨进行正向搅拌;第一转杆在转动时,第一转杆带动第一齿轮转动,第一齿轮带动第二齿轮反向转动,第二齿轮带动齿环转动,齿环与第一齿轮转动方向相反,齿环带动转盘转动,转盘带动第二转杆转动,第二转杆带动第二搅拌桨转动,由此可知,第二搅拌桨与第一搅拌桨的转动方向相反,双向搅拌能够快速使得药水与废水充分反应,产生更多的絮凝物,提高废水处理的效率。

29、2、本发明通过设置刮板,开启第三电机,第三电机通过输出轴带动双向滚珠丝杆转动,双向滚珠丝杆带动刮板向相反的方向运动,由于双向滚珠丝杆与刮板的连接处设有滚珠螺母座,经滚珠螺母座保证刮板径向运动,刮板在运动过程中,刮板在导向杆上滑动,导向杆将刮板限位在水平方向,刮板与引流块的顶部表面接触,刮板将引流块上粘附的絮凝物推动,防止絮凝物粘附在引流块上。

30、3、本发明的废水处理方法,控制器对沉降腔中废水浑浊度和废水量,以及第一输送管中废水流量值和第二输送管中废水流量值进行综合考量,进而控制加药罐的加药量和第一电机的转速,使加药量更加精准,通过调节第一电机的转速使得药水与废水反应更加充分,提高废水处理的效率。

31、4、本发明能够有效应用在废水处理中,自动化程度高,提高处理效率,使用效果好,便于推广使用。

32、下面通过附图和实施例,对本发明的技术方案做进一步的详细描述。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!