一种制备多重相变微胶囊的装置及其制备方法

1.本发明涉及微胶囊制备技术领域,尤其涉及一种制备多重相变微胶囊的装置及其制备方法。

背景技术:

2.相变材料(pcm

‑

phase change material)是一种在一定温度、压力条件下,通过相变(液态-固态)改变自身的物理性质,进行吸热或放热的材料,被广泛的应用于可再生能源、制冷设备和热能储能等领域,成为节能环保的最佳绿色环保载体。

3.在建筑领域,含有相变材料的建筑墙体可实现建筑调温、辅助蓄热和余热存储等作用。由于pcm在常温下通常为液体材料,在实际使用中会存在易泄漏、易失效的问题,因此在建筑墙体的应用中受到限制。利用微流控技术将相变材料封装,并通过光固化技术制备成微胶囊是解决这一问题的有效方法。

4.传统制备方法制备出的相变微胶囊所包裹的材料种类单一,只能包裹一种相变材料,相较于多重相变微胶囊而言,存在不能实现不同温度的多重恒温调节等问题,且由于传统制备方法的限制,制备出的微胶囊存在大小不均一、尺寸难控制,且热性能不稳定、使用寿命短等问题。

技术实现要素:

5.本发明的目的在于提供一种制备多重相变微胶囊的装置及其制备方法,旨在解决现有技术中的相变微胶囊所包裹的材料种类单一,且制备出的微胶囊存在大小不均一和尺寸难控制的技术问题。

6.为实现上述目的,本发明采用的一种制备多重相变微胶囊的装置,包括注液组件、微流控制备组件、光固化组件和制备检测组件,所述注液组件与所述微流控制备组件可拆卸连接,并位于所述制备检测组件的左侧,所述微流控制备组件与所述制备检测组件可拆卸连接,并位于所述制备检测组件内,所述光固化组件放置于所述微流控制备组件的右侧。

7.其中,所述注液组件包括第一注射器、第一注射泵、第一硅胶软管、第二注射器、第二注射泵、第二硅胶软管、第三注射器、第三注射泵、第三硅胶软管、第四注射器、第四注射泵和第四硅胶软管,所述第一注射器与所述第一注射泵可拆卸连接,并位于所述第一注射泵的顶端,所述第一注射器通过所述第一硅胶软管与所述微流控制备组件可拆卸连接,所述第二注射器与所述第二注射泵可拆卸连接,并位于所述第二注射泵的顶端,所述第二注射器通过所述第二硅胶软管与所述微流控制备组件可拆卸连接,所述第三注射器与所述第三注射泵可拆卸连接,并位于所述第三注射泵的顶端,所述第三注射器通过所述第三硅胶软管与所述微流控制备组件可拆卸连接,所述第四注射器与所述第四注射泵可拆卸连接,并位于所述第四注射泵的顶端,所述第四注射器通过所述第四硅胶软管与所述微流控制备组件可拆卸连接。

8.其中,所述制备检测组件包括显微镜和高速相机,所述高速相机与所述显微镜可

拆卸连接,并位于所述显微镜的顶部,所述微流控制备组件放置于所述显微镜的载物台的顶部。

9.其中,所述微流控制备组件包括第一针头、第二针头、第一毛细软管、第二毛细软管、第一玻璃圆管、玻璃方管、第二玻璃圆管、第三针头、第四针头和载玻片,所述第一针头通过所述第一硅胶软管与所述第一注射器可拆卸连接,所述第二针头通过所述第二硅胶软管与所述第二注射器可拆卸连接,所述第三针头通过所述第三硅胶软管与所述第三注射器可拆卸连接,所述第四针头通过所述第四硅胶软管与所述第四注射器可拆卸连接,所述第一毛细软管的一端与所述第一针头的底部开口处固定连接,所述第二毛细软管的一端与所述第二针头的底部开口处固定连接,所述第一玻璃圆管的右端和所述第二玻璃圆管的左端均位于所述玻璃方管的内部,所述第一玻璃圆管的右端位于所述第二玻璃圆管的左端的左侧,所述第一玻璃圆管的内部具有隔板,所述隔板将所述第一玻璃圆管的内部分隔为第一容纳腔和第二容纳腔,所述第一毛细软管的另一端与所述第一容纳腔固定连接,并位于所述第一玻璃圆管的左端,所述第二毛细软管的另一端与所述第二容纳腔固定连接,并位于所述第一玻璃圆管的左端,所述第三针头的底部左侧开口处与所述第一玻璃圆管固定连接,并套设于所述第一玻璃圆管的外表面,所述第三针头的底部的右侧开口处与所述玻璃方管的左端固定连接,并与所述玻璃方管的内部连通,所述第四针头的底部的左侧开口处与所述玻璃方管的右端固定连接,并与所述玻璃方管的内部连通,所述第四针头的底部右侧开口处与所述第二玻璃圆管固定连接,并套设于所述第二玻璃圆管的外表面,所述第二玻璃圆管的左端位于所述玻璃方管的内侧,且位于所述第一玻璃圆管右端的右侧,所述第一玻璃圆管的右端和所述第二玻璃圆管的左端均具有圆锥口且同轴放置,所述第一针头、所述第一毛细软管、所述第二针头、所述第二毛细软管、所述第一玻璃圆管、所述玻璃方管、所述第二玻璃圆管、所述第三针头和所述第四针头均位于所述载玻片的顶部,并均与所述载玻片固定连接。

10.其中,所述光固化组件包括紫外线灯和支架,所述紫外线灯与所述支架可拆卸连接,并位于所述第二玻璃圆管的尾部出口处的上方,所述支架放置于所述微流控制备组件的一侧。

11.本发明还提供一种制备多重相变微胶囊的制备方法,包括所述制备多重相变微胶囊的装置,还包括如下步骤:

12.将第一相变材料通过所述第一注射泵、所述第一注射器流、所述第一硅胶软管、所述第一针头、所述第一毛细软管注入所述第一容纳腔,将第二相变材料通过所述第二注射泵、所述第二注射器、所述第二硅胶软管、所述第二针头、所述第二毛细软管注入所述第二容纳腔,将中间相溶液通过所述第三注射泵、所述第三注射器、所述第三硅胶软管、所述第三针头注入所述玻璃方管的左侧,将外相溶液通过所述第四注射泵、所述第四注射器、所述第四硅胶软管、所述第四针头注入所述玻璃方管的右侧;

13.所述第一相变材料和所述第二相变材料流经所述第一玻璃圆管的圆锥口,被所述中间相溶液剪切形成两个独立液滴并包裹于所述中间相溶液中;

14.所述外相溶液在所述第一玻璃圆管与所述第二玻璃圆管的所述圆锥口处剪切所述中间相溶液,使所述中间相溶液断裂成液滴,进而制备出单个液滴中包裹两种不同溶液的复合相液滴并流入所述第二玻璃圆管中;

15.将所述紫外线灯连接电源,使所述紫外线灯照射所述第二玻璃圆管,从而使所述第二玻璃圆管中的所述复合相液滴进行uv光固化,得到多重相变微胶囊。

16.本发明的有益效果为:所述中间相溶液从所述玻璃方管的左端到达所述第一玻璃圆管圆锥口通过剪切连续所述第一相变材料和所述第二相变材料,使内相两种相变材料形成两个独立液滴包裹在中间相溶液中。所述外相溶液从所述玻璃方管的右端流入到达所述第二玻璃圆管的所述圆锥口,通过剪切连续所述中间相溶液,使所述中间相溶液断裂成液滴,进而制备出单个液滴中包裹两种不同溶液的复合相液滴。流经所述第二玻璃圆管的复合相液滴的所述中间相溶液经紫外光照射后会发生固化反应,从而制备得到多重相变微胶囊。采集和存储所述高速相机获取到的图像数据,并将采集到的图像进行图像处理,可检测出复合相液滴的直径以及内核所述相变材料的直径等参数。若出现问题可及时调整注射泵注射速度等参数,从而实现制备大小均一、尺寸可控的复合相变微胶囊。

附图说明

17.为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

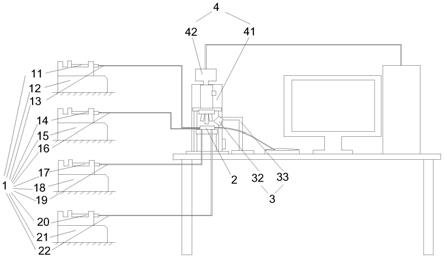

18.图1是本发明的制备多重相变微胶囊装置的结构示意图。

19.图2是本发明的微流控制备组件的结构示意图。

20.图3是本发明的玻璃方管的内部结构示意图。

21.图4是本发明的多重相变微胶囊结构示意图。

22.图5是本发明的制备多重相变微胶囊方法的步骤流程图。

[0023]1‑

注液组件、2

‑

微流控制备组件、3

‑

光固化组件、4

‑

制备检测组件、5

‑

隔板、6

‑

第一容纳腔、7

‑

第二容纳腔、8

‑

圆锥口、11

‑

第一注射器、12

‑

第一注射泵、13

‑

第一硅胶软管、14

‑

第二注射器、15

‑

第二注射泵、16

‑

第二硅胶软管、17

‑

第三注射器、18

‑

第三注射泵、19

‑

第三硅胶软管、20

‑

第四注射器、21

‑

第四注射泵、22

‑

第四硅胶软管、23

‑

第一针头、24

‑

第二针头、25

‑

第一毛细软管、26

‑

第二毛细软管、27

‑

第一玻璃圆管、28

‑

玻璃方管、29

‑

第二玻璃圆管、30

‑

第三针头、31

‑

第四针头、32

‑

紫外线灯、33

‑

支架、34

‑

载玻片、41

‑

显微镜、42

‑

高速相机。

具体实施方式

[0024]

下面详细描述本发明的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。

[0025]

在本发明的描述中,需要理解的是,术语“长度”、“宽度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,在本发明的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。

[0026]

请参阅图1至图5,本发明提供了一种制备多重相变微胶囊的装置,包括注液组件

1、微流控制备组件2、光固化组件3和制备检测组件4,所述注液组件1与所述微流控制备组件2可拆卸连接,并位于所述制备检测组件4的左侧,所述微流控制备组件2与所述制备检测组件4可拆卸连接,并位于所述制备检测组件4内,所述光固化组件3放置于所述微流控制备组件2的右侧。

[0027]

在本实施方式中,所述注液组件1放置于实验平台的左侧位置,所述注液组件1将液体注入到所述微流控制备组件2中。所述制备检测组件4位于所述注液组件1右侧,所述微流控制备组件2放置于所述制备检测组件4中的所述显微镜41的载物台上并用压片夹固定,其中所述第一注射泵12将所述第一注射器11中的第一相变材料注入所述第一容纳腔6,所述第二注射泵15将所述第二注射器14中的第二相变材料注入所述第二容纳腔7,所述第三注射泵18将所述第三注射器17中的中间相溶液从所述玻璃方管28的左端注入玻璃方管28中,所述第四注射泵21将所述第四注射器20中的外相溶液由所述玻璃方管28的右端注入所述玻璃方管28中。所述光固化组件3放置在所述微流控制备组件2的右侧,并将所述紫外线灯32置于所述微流控制备组件2的所述第二玻璃圆管29的尾部出口处的上方,从而固化复合相液滴,制备得到的固化后的复合相变微胶囊经所述第二玻璃圆管29流入收集培养皿中。整个所述微流控制备组件2置于所述制备检测组件4中的所述显微镜41的载物台上,利用所述高速相机42进行图像采集,从而对所述微流控制备组件2中的微胶囊的形貌状态进行检测。

[0028]

进一步地,所述注液组件1包括第一注射器11、第一注射泵12、第一硅胶软管13、第二注射器14、第二注射泵15、第二硅胶软管16、第三注射器17、第三注射泵18、第三硅胶软管19、第四注射器20、第四注射泵21和第四硅胶软管22,所述第一注射器11与所述第一注射泵12可拆卸连接,并位于所述第一注射泵12的顶端,所述第一注射器11通过所述第一硅胶软管13与所述微流控制备组件2可拆卸连接,所述第二注射器14与所述第二注射泵15可拆卸连接,并位于所述第二注射泵15的顶端,所述第二注射器14通过所述第二硅胶软管16与所述微流控制备组件2可拆卸连接,所述第三注射器17与所述第三注射泵18可拆卸连接,并位于所述第三注射泵18的顶端,所述第三注射器17通过所述第三硅胶软管19与所述微流控制备组件2可拆卸连接,所述第四注射器20与所述第四注射泵21可拆卸连接,并位于所述第四注射泵21的顶端,所述第四注射器20通过所述第四硅胶软管22与所述微流控制备组件2可拆卸连接。

[0029]

在本实施方式中,所述第一注射泵12、所述第二注射泵15、所述第三注射泵18和所述第四注射泵21可采用型号为lsp02

‑

2a的注射泵,所述第一注射器11采用5ml玻璃针筒,所述第二注射器14采用5ml玻璃针筒,所述第三注射器17采用10ml玻璃针筒,所述第四注射器20采用10ml玻璃针筒,注射泵的作用是控制所述注射器的注液速率,通过所述第一注射泵12、所述第二注射泵15、所述第三注射泵18、所述第四注射泵21中的电机驱动,所述第一注射器11、所述第二注射器14、所述第三注射器17和所述第四注射器20通过各自的玻璃针筒推出液体,液体通过第一硅胶软管13、所述第二硅胶软管16、所述第三硅胶软管19和所述第四硅胶软管22注入到所述微流控制备组件2中。

[0030]

进一步地,所述制备检测组件4包括显微镜41和高速相机42,所述高速相机42与所述显微镜41可拆卸连接,并位于所述显微镜41的顶部,所述微流控制备组件2放置于所述显微镜41的载物台的顶部。

[0031]

在本实施方式中,所述制备检测组件4位于所述注液组件1的右侧,将所述显微镜41固定于实验台上,将所述高速相机42的镜头固定在所述显微镜41上端的目镜口,并将所述高速相机42用相机信号线和电脑主机连接,所述微流控制备组件2固定在所述显微镜41载物台上,将目镜对准所述微流控制备组件2中的观测区部位,即生成复合相变胶囊的部位,所述高速相机、所述显微镜41的目镜、所述显微镜41的光源与所述微流控制备组件2的观测区位于同一条直线。

[0032]

所述注液组件1注入液体,所述微流控制备组件2中的整个制备过程可以通过所述制备检测组件4实时观测。首先将所述显微镜41与所述高速相机42连接电源,再将所述高速相机42用相机信号线和电脑主机连接,选取合适放大倍数的目镜并调节焦距,使显微镜41可以清晰观测到复合相液滴的流动形貌,在电脑中对所述高速相机42获取到的图像进行采集和存储。将采集到的图像进行图像处理,可检测出复合相液滴的直径以及内核相变材料的直径等参数。若出现问题可及时调整注射泵注射速度等参数,从而实现制备出大小均一、尺寸可控的复合相变微胶囊。

[0033]

进一步地,所述微流控制备组件2包括第一针头23、第二针头24、第一毛细软管25、第二毛细软管26、第一玻璃圆管27、玻璃方管28、第二玻璃圆管29、第三针头30、第四针头31和载玻片34,所述第一针头23通过所述第一硅胶软管13与所述第一注射器11可拆卸连接,所述第二针头24通过所述第二硅胶软管16与所述第二注射器14可拆卸连接,所述第三针头30通过所述第三硅胶软管19与所述第三注射器17可拆卸连接,所述第四针头31通过所述第四硅胶软管22与所述第四注射器20可拆卸连接,所述第一毛细软管25的一端与所述第一针头23的底部开口处固定连接,所述第二毛细软管26的一端与所述第二针头24的底部开口处固定连接,所述第一玻璃圆管27的右端和所述第二玻璃圆管29的左端均位于所述玻璃方管28的内部,所述第一玻璃圆管27的右端位于所述第二玻璃圆管29的左端的左侧,所述第一玻璃圆管27的内部具有隔板5,所述隔板5将所述第一玻璃圆管27的内部分隔为第一容纳腔6和第二容纳腔7,所述第一毛细软管25的另一端与所述第一容纳腔6固定连接,并位于所述第一玻璃圆管27的左端,所述第二毛细软管26的另一端与所述第二容纳腔7固定连接,并位于所述第一玻璃圆管27的左端,所述第三针头30的底部左侧开口处与所述第一玻璃圆管27固定连接,并套设于所述第一玻璃圆管27的外表面,所述第三针头30的底部的右侧开口处与所述玻璃方管28的左端固定连接,并与所述玻璃方管28的内部连通,所述第四针头31的底部的左侧开口处与所述玻璃方管28的右端连接,并与所述玻璃方管28的内部连通,所述第四针头31的底部右侧开口处与所述第二玻璃圆管29固定连接,并套设于所述第二玻璃圆管29的外表面,所述第一玻璃圆管27的右端和所述第二玻璃圆管29的左端均具有圆锥口8且同轴放置,所述第一针头23、所述第一毛细软管25、所述第二针头24、所述第二毛细软管26、所述第一玻璃圆管27、所述玻璃方管28、所述第二玻璃圆管29、所述第三针头30和所述第四针头31均位于所述载玻片34的顶部,并均与所述载玻片34固定连接。

[0034]

在本实施方式中,所述微流控制备组件2与所述制备检测组件4中的所述显微镜41的载物台上的压片夹可拆卸连接。所述第一针头23、所述第二针头24、所述第一毛细软管25、所述第二毛细软管26、所述第一玻璃圆管27、所述玻璃方管28、所述第三针头30、所述第四针头31、所述第二玻璃圆管29置于所述载玻片34上。所述微流控制备组件2中的所述第一针头23的顶端与所述第一硅胶软管13可拆卸连接并通入第一相变材料,所述第一毛细软管

25的一端与所述第一针头23的底部开口处固定连接,所述第一毛细软管25的另一端与所述第一玻璃圆管27的所述第一容纳腔6固定连接。所述第二针头24的顶端与所述第二硅胶软管16可拆卸连接并通入第二相变材料,所述第二毛细软管26的一端与所述第二针头24的底部开口处固定连接,所述第二毛细软管26的另一端与所述第一玻璃圆管27的第二容纳腔7固定连接。所述第三针头30的顶端与所述第三硅胶软管19可拆卸连接并通入中间相溶液,所述第三针头30的底部右侧开口处与所述玻璃方管28的左端固定连接,位于所述玻璃方管28的左端,所述第三针头30的底部左侧开口处与所述第一玻璃圆管27固定连接。所述第四针头31的顶端与所述第四硅胶软管22可拆卸连接并通入所述外相溶液,所述第四针头31的底部左侧开口处与所述玻璃方管28的右端固定连接,位于所述玻璃方管28的右端,所述第四针头31的底部右侧开口处与所述第二玻璃圆管29固定连接。所述第一玻璃圆管27置于玻璃方管28内部的左端,所述第二玻璃圆管29置于玻璃方管28内部的右端,所述第一玻璃圆管27的所述圆锥口8与所述第二玻璃圆管29的所述圆锥口8正对。

[0035]

所述微流控制备组件2主要基于液滴微流控技术,从而制备单个液滴中包裹两种不同溶液的复合相液滴。所述第一针头23接收来自所述注液组件1的第一相变材料,第一相变材料流经所述第一毛细软管25,然后流入所述第一玻璃圆管27的所述第一容纳腔6中,所述第二针头24接收来自所述注液组件1的第二相变材料,第二相变材料流经所述第二毛细软管26流入所述第一玻璃圆管27的所述第二容纳腔7。所述第三针头30接收来自所述注液组件1的中间相溶液,中间相溶液通过所述第三针头30流入所述玻璃方管28的左侧。所述第四针头31接收来自所述注液组件1的所述外相溶液,所述外相溶液通过所述第四针头31流入所述玻璃方管28的右侧。中间相溶液从所述玻璃方管28的左端到达所述第一玻璃圆管27圆锥口8通过剪切连续第一相变材料和第二相变材料,使两种相变材料形成两个独立液滴包裹在中间相溶液中。外相溶液从所述玻璃方管28的右端流入到达所述第二玻璃圆管29的所述圆锥口8,通过剪切连续中间相溶液,使中间相溶液断裂成液滴,进而制备出单个液滴中包裹两种不同溶液的复合相液滴。

[0036]

进一步地,所述光固化组件3包括紫外线灯32和支架33,所述紫外线灯32与所述支架33可拆卸连接,并位于所述第二玻璃圆管29的尾部出口处的上方,所述支架33放置于所述微流控制备组件2的一侧。

[0037]

在本实施方式中,所述光固化组件3放置于所述微流控制备组件2的右侧,所述紫外线灯32放置在所述第二玻璃圆管29尾部出口处上方。

[0038]

所述微流控制备组件2生成的复合相液滴流过所述第二玻璃圆管29,将光固化组件3放置于所述第二玻璃圆管29的上方,然后将所述紫外线灯32连接电源并打开,并使所述紫外线灯32照射所述第二玻璃圆管29,从而所述第二玻璃圆管29中的复合相液滴进行uv光固化,固化反应后外相溶液保持液体状态,中间相溶液由液体变为固体形成核壳,第一相变材料和第二相变材料仍保持液体状态,从而制备出多重相变微胶囊。从而解决了现有技术中相变微胶囊所包裹的材料种类单一,只能包裹一种相变材料的问题。

[0039]

本发明还提供一种制备多重相变微胶囊的制备方法,包括所述制备多重相变微胶囊的装置,还包括如下步骤:

[0040]

s1:将第一相变材料通过所述第一注射泵12、所述第一注射器11、所述第一硅胶软管13、所述第一针头23、所述第一毛细软管25注入所述第一容纳腔6,将第二相变材料通过

所述第二注射泵15、所述第二注射器14、所述第二硅胶软管16、所述第二针头24、所述第二毛细软管26注入所述第二容纳腔7,将中间相溶液通过所述第三注射泵18、所述第三注射器17、所述第三硅胶软管19、所述第三针头30注入所述玻璃方管28的左侧,将外相溶液通过所述第四注射泵21、所述第四注射器20、所述第四硅胶软管22、所述第四针头31注入所述玻璃方管28的右侧;

[0041]

s2:所述第一相变材料和所述第二相变材料流经所述第一玻璃圆管27的圆锥口,被所述中间相溶液剪切形成两个独立液滴并包裹于所述中间相溶液中;

[0042]

s3:所述外相溶液在所述第一玻璃圆管27与所述第二玻璃圆管29的所述圆锥口8处剪切所述中间相溶液,使所述中间相溶液断裂成液滴,进而制备出单个液滴中包裹两种不同溶液的复合相液滴并流入所述第二玻璃圆管29中;

[0043]

s4:将所述紫外线灯32连接电源,使所述紫外线灯32照射所述第二玻璃圆管29,从而使所述第二玻璃圆管29中的所述复合相液滴进行uv光固化,得到多重相变微胶囊。

[0044]

具体的,所述第一注射器11中吸入所述第一相变材料,所述第二注射器14中吸入所述第二相变材料,所述第三注射器17中吸入所述中间相溶液(95%中间相溶液+4%光引发剂+1%表面活性剂),所述第四注射器20中吸入所述外相溶液(10%外相溶液+89%纯水+1%表面活性剂)。通过所述第一注射泵12、所述第二注射泵15、所述第三注射泵18、所述第四注射泵21中的电机驱动,所述第一注射器11、所述第二注射器14、所述第三注射器17、所述第四注射器20通过各自的玻璃针筒推出液体,液体通过第一硅胶软管13、所述第二硅胶软管16、所述第三硅胶软管19、所述第四硅胶软管22注入到所述微流控制备组件2中。

[0045]

所述微流控制备组件2中所述第一针头23接收来自所述注液组件1的所述第一相变材料,所述第一相变材料流经所述第一毛细软管25流入所述第一玻璃圆管27的所述第一容纳腔6中。所述第二针头24接收来自所述注液组件1的所述第二相变材料,所述第二相变材料流经所述第二毛细软管26流入所述第一玻璃圆管27的所述第二容纳腔7中。所述第三针头30接收来自所述注液组件1的所述中间相溶液,所述中间相溶液流经所述第三针头30和所述第一玻璃圆管27的和所述玻璃方管28左端流入微流控制备装置。所述第四针头31接收来自所述注液组件1的所述外相溶液,所述外相溶液流经所述第四针头31和所述第二玻璃圆管29和所述玻璃方管28右端流入微流控制备装置。所述第一玻璃圆管27的沿着直径的纵切面有一层玻璃隔板5,所述玻璃隔板5将所述第一玻璃圆管27的分为上下两个容纳腔,所述第一容纳腔6接收所述第一相变材料,所述第二容纳腔7接收所述第二相变材料,所述中间相溶液从所述玻璃方管28左端到达所述第一玻璃圆管27的所述圆锥口8部位,通过剪切连续所述第一相变材料和所述第二相变材料,使所述第一相变材料和所述第二相变材料形成两个独立液滴包裹在所述中间相溶液中。所述外相溶液从所述玻璃方管28右侧流入到达所述第二玻璃圆管29的所述圆锥口8,通过剪切连续所述中间相溶液,使所述中间相溶液断裂成液滴,进而制备出单个液滴中包裹两种不同溶液的复合相液滴。

[0046]

将所述光固化组件3放置于所述第二玻璃圆管29的上方,然后将所述紫外线灯32连接电源使所述紫外线灯32照射所述第二玻璃圆管29,从而使所述第二玻璃圆管29中的所述复合相液滴进行uv光固化,固化反应后所述外相溶液保持液体状态,所述中间相溶液由液体变为固体形成核壳,所述第一相变材料和所述第二相变材料仍保持液体状态,从而得到多重相变微胶囊。

[0047]

具体的,所述第一相变材料和所述第二相变材料选择的是两种不同相变温度的溶液,所述第一相变材料为相变温度为18℃的材料,所述第二相变材料为28℃的材料。

[0048]

以上所揭露的仅为本发明一种较佳实施例而已,当然不能以此来限定本发明之权利范围,本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例的全部或部分流程,并依本发明权利要求所作的等同变化,仍属于发明所涵盖的范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1