一种方便清洗的辐流式二沉池及其使用方法与流程

1.本发明属于污水处理技术领域,具体涉及一种新型方便清洗的二沉池及其使用方法。

背景技术:

2.二沉池广泛应用于市政污水处理领域,其搭载的刮泥机核心设备形式多样,其中中心传动式尤为常见。搭载中心传动刮泥机的传统二沉池通过中心筒配水,刮渣板刮泥,底部集泥斗连接出泥管,借助运行水压出泥,二沉池表面浮渣则利用刮泥机的刮渣器和二沉池附属排渣井刮除。然而,这类二沉池在实际运行中往往出现池底积泥,池表浮泥,浮渣清理不彻底等问题,影响出水感观,且集泥斗针对剩余污泥和回流污泥大多未区分排泥管,还会造成活性污泥外排,死泥回流等问题。

技术实现要素:

3.针对上述技术问题,本发明提供了一种方便清洗的辐流式二沉池及其使用方法,可有效解决传统二沉池容易积泥、浮泥,较难清洗,活性污泥外排造成浪费等问题。

4.为实现上述目标,本发明采用如下的技术方案:一种方便清洗的辐流式二沉池,包括二沉池本体,所述二沉池本体内部设有中心传动刮泥机;所述二沉池本体包括池底、侧壁,二沉池的池底由侧壁至中心方向呈对称斜坡布置,池底中心设置集泥斗;所述二沉池本体内部还设有固定在侧壁上的斜管;所述斜管上方设有进水管,所述斜管上方的侧壁上设有出水堰,所述斜管下方设有连接到二沉池外部的排空管;所述集泥斗中部侧面设置回流排泥管,所述集泥斗底部设置剩余排泥管;所述中心传动刮泥机包括工作桥、传动轴;所述工作桥包括中空梁板;所述传动轴为中空结构,所述传动轴通过进气花孔与所述中空梁板相通;所述传动轴底部连接有中空结构的转臂,所述转臂形状与所述池底、所述集泥斗的表面形状匹配,所述转臂上布设出气孔;所述中心传动刮泥机的传动轴外侧套设中心筒,中心筒与工作桥固定连接,待处理液体通过所述进水管进入所述中心筒。

5.进一步的,所述工作桥还包括所述中空梁板上方的栏杆。

6.进一步的,所述传动轴与所述中空梁板底部活动连接处设置橡胶密封圈。

7.进一步的,为加强所述转臂稳定性,所述传动轴与所述转臂之间设有用于辅助固定的拉杆。

8.进一步的,所述转臂与所述侧壁、所述池底、所述集泥斗之间设有硬质橡胶刮板,所述硬质橡胶刮板用于刮除二沉池底部的积泥。

9.进一步的,还包括曝气管,所述曝气管布置在所述中心传动刮泥机的所述中空梁板一端内部。

10.优选的,所述排空管紧邻所述斜管下方布置,距所述斜管0.2~0.4米。

11.优选的,所述池底由所述侧壁到池底中心,与水平面的倾斜角度为10~20

°

。

12.优选的,所述出水堰位于池内侧壁顶部,与池顶距离为侧壁高度的1/8~1/6。

13.优选的,所述斜管距出水堰底部0.3~0.6米,斜管高0.8~1.2米。

14.优选的,所述回流排泥管与所述集泥斗顶部距离为所述集泥斗深度的1/4~1/3。

15.本发明还公开了一种方便清洗的辐流式二沉池的使用方法。

16.待处理液体(前端生化泥浆)由进水管进入二沉池中心筒,进行二次配水,防止短流。污泥在重力作用下沉降至二沉池底部,上覆水溢出斜管上部(清水区),最终通过出水堰流出。中心传动刮泥机的传动轴及转臂持续刮除沉降污泥,污泥沿池底坡度滑落至集泥斗。

17.在运行水压的作用下,若体系需要回流污泥,则关闭剩余排泥管的排泥阀,并打开回流排泥管的排泥阀,集泥斗上部的新鲜污泥优先经回流排泥管进入生化池;若体系需要排出剩余污泥,则关闭回流排泥管的排泥阀,并打开剩余排泥管的排泥阀,集泥斗污泥经剩余排泥管排出。

18.进一步的,当二沉池工作时间较长,体系存泥较多,甚至池表出现较多浮泥时,可启动风机,压缩空气通过曝气管进入中心传动刮泥机工作桥的中空梁板内,通过中空传动轴上方的进气花孔进入中空传动轴,最终通过传动轴下方沿二沉池池底和集泥斗表面布设的出气孔对池底和集泥斗表面进行曝气,将在边角区域固化的污泥冲刷起来。风机风量可通过变频器或放空阀灵活调整,冲刷起来的泥浆在斜管作用下,不会进入上部清水区,不会影响二沉池正常工作。二沉池设有配套的排空管,距斜管0.2~0.4米,若斜管需要冲洗,只需打开排空管的排空阀,将二沉池液位降低至斜管以下0.2~0.4米,此时利用高压水枪冲洗斜管,冲洗废水携带洗出的泥渣从排空管排出体系,相比传统处理方式十分便捷。

19.本发明的有益之处在于:(1)硬质橡胶刮板紧贴池底和集泥斗表面布置,持续刮除沉降污泥,工作无死角;(2)集泥斗针对剩余污泥和回流污泥区分排泥管,不会造成活性污泥外排,死泥回流;(3)通过设置斜管,省略刮渣器、排渣井,提高出水澄清度,斜管也便于冲洗;(4)系统方便清洗,有效解决池底积泥,池表浮泥等问题。

20.本发明中,回流排泥管与剩余排泥管上下独立设置,若需要回流污泥,则关闭剩余排泥管的排泥阀,打开回流排泥管的排泥阀,集泥斗上部的新鲜污泥优先经回流排泥管进入生化池;若体系需要排出剩余污泥,则关闭回流排泥管的排泥阀,并打开剩余排泥管的排泥阀,集泥斗污泥经剩余排泥管排出。

附图说明

21.图1是本发明实施例的方便清洗的辐流式二沉池本体结构主视图。

22.图2是本发明实施例的方便清洗的辐流式二沉池结构俯视图。

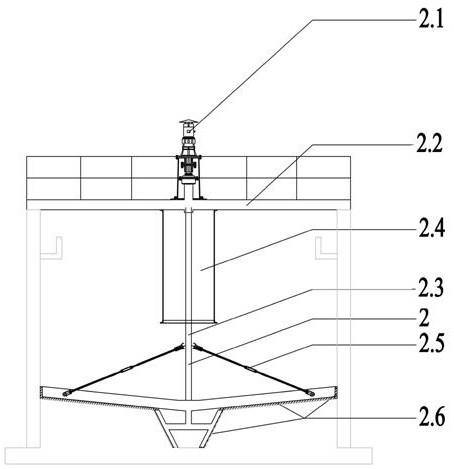

23.图3是本发明实施例的方便清洗的辐流式二沉池中心传动刮泥机结构示意图。

24.图4是本发明实施例的方便清洗的辐流式二沉池转臂部分放大图。

25.图5是本发明实施例的中心传动刮泥机部分示意图。

26.图6是本发明实施例的方便清洗的辐流式二沉池配套管路部分示意图。

27.图中:1、二沉池本体,1.1、池底,1.2、侧壁,1.3、出水堰,1.4、集泥斗,1.5、斜管,2、

中心传动刮泥机,2.1、电机,2.2、工作桥,2.2.1、中空梁板,2.2.2、栏杆,2.3、传动轴,2.3.1、进气花孔,2.3.2、橡胶密封圈,2.3.3、出气孔,2.4、中心筒,2.5、拉杆,2.6、硬质橡胶刮板,3、配套管路,3.1、曝气管,3.2、进水管,3.3、回流排泥管,3.4、剩余排泥管,3.5、排空管。

具体实施方式

28.以下结合附图和具体实施例对本发明作具体的介绍。

29.本发明的一种方便清洗的辐流式二沉池,包括二沉池本体1、中心传动刮泥机2及配套管路3。

30.参见图1

‑

图3,二沉池本体1包括池底1.1、侧壁1.2、出水堰1.3、集泥斗1.4和斜管1.5。池底1.1为圆形,从两旁侧壁至中心方向呈对称斜坡布置,角度为10~20

°

;出水堰1.3位于池内侧壁1.2顶部,与池顶距离为侧壁1.2高度的1/8~1/6;集泥斗1.4位于池底1.1中心;斜管1.5距出水堰1.3底部0.3~0.6米,斜管1.5高0.8~1.2米,斜管倾角优选60

°

,传统二沉池中不使用斜管,其为本实施例的创新设计之一。

31.参见图4、图5,中心传动刮泥机2包括电机2.1、工作桥2.2、传动轴2.3、中心筒2.4、拉杆2.5和硬质橡胶刮板2.6。电机2.1驱动传动轴2.3做圆周运动;工作桥2.2包括下方的中空梁板2.2.1和上方的栏杆2.2.2;传动轴2.3为中空结构,上方通过进气花孔2.3.1与工作桥的中空梁板2.2.1相通,且与中空梁板2.2.1底部活动连接处设置橡胶密封圈2.3.2,下方沿二沉池池底1.1和集泥斗1.4表面布设,且间隔一定距离设有出气孔2.3.3;中心筒2.4用于进水分配,与工作桥2.2焊接固定;拉杆2.5用于辅助固定传动轴2.3;硬质橡胶刮板2.6布置在传动轴2.3与二沉池本体1中间,用于刮除二沉池底部的积泥。

32.参见图6,配套管路3包括曝气管3.1、进水管3.2、回流排泥管3.3、剩余排泥管3.4和排空管3.5。曝气3.1管布置在中心传动刮泥机工作桥2.2的中空梁板2.2.1一端内部;进水管3.2布置在二沉池本体1上部,垂直于侧壁1.2;回流排泥管3.3布置在集泥斗1.4中部侧面,与集泥斗顶部距离为集泥斗深度的1/4~1/3;剩余排泥管3.4布置在集泥斗1.4底部中心;排空管3.5紧邻斜管1.5下方布置,垂直于侧壁1.2,距斜管0.2~0.4米。

33.本发明还公开了一种方便清洗的辐流式二沉池的使用方法。

34.前端生化泥浆由进水管3.2进入二沉池中心筒2.4,进行二次配水,防止短流。污泥在重力作用下沉降至二沉池底部,上覆水经斜管1.5进入上部清水区,最终通过出水堰1.3流出。中心传动刮泥机的电机2.1驱动传动轴2.3及硬质橡胶刮板2.6持续刮除沉降污泥,沿坡度滑落至池底1.1中心的集泥斗1.4。在运行水压的作用下,若体系需要回流污泥,则关闭剩余排泥管3.4的排泥阀,并打开回流排泥管3.3的排泥阀,集泥斗1.4上部的新鲜污泥优先经回流排泥管3.3进入生化池;若体系需要排出剩余污泥,则关闭回流排泥管3.3的排泥阀,并打开剩余排泥管3.4的排泥阀,集泥斗污泥经剩余排泥管3.4排出。

35.参见图4,当二沉池工作时间较长,体系存泥较多,甚至池表出现较多浮泥时,可启动风机,压缩空气通过曝气管3.1进入中心传动刮泥机工作桥2.2的中空梁板2.2.1内,通过中空传动轴上方的进气花孔2.3.1进入中空传动轴2.3,最终通过传动轴下方沿二沉池池底1.1和集泥斗1.4表面布设的出气孔2.3.3对池底和集泥斗表面进行曝气,将在边角区域固化的污泥冲刷起来。风机风量可通过变频器或放空阀灵活调整,冲刷起来的泥浆在斜管1.5

作用下,不会进入上部清水区,不会影响二沉池正常工作。二沉池设有配套的排空管3.5,距斜管0.2~0.4米,若斜管需要冲洗,只需打开排空管的排空阀,将二沉池液位降低至斜管以下0.2~0.4米,此时利用高压水枪冲洗斜管,冲洗废水携带洗出的泥渣从排空管排出体系,相比传统处理方式十分便捷。

36.以上显示和描述了本发明的基本原理、主要特征和优点。本行业的技术人员应该了解,上述实施例不以任何形式限制本发明,凡采用等同替换或等效变换的方式所获得的技术方案,均落在本发明的保护范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1