同轴螺旋型入口的射流撞击混合器

1.本技术涉及一种混合器,特别涉及一种同轴螺旋型入口的射流撞击混合器。

背景技术:

2.瞬时纳米沉淀法是一种简单、快速、高效的纳米颗粒制备方法,受限射流撞击混合器作为一种微流体混合器在瞬时纳米沉淀法中被广泛使用,其原理是将两种流体(一种为含有某类溶质的溶剂,一种为反溶剂)以一定速度分别从相对的两个入口注射入混合腔,通过两股流体在有限体积内的对撞实现快速混合,在非常短的时间内使两股流体之间产生最大数量的物质间面积被认为是受限射流撞击混合器高效率的关键,因此,受限射流撞击混合器的形状及几何参数对纳米颗粒的粒径及分布有直接影响。

3.目前广泛使用的是两入口单轴t型混合器以及y型混合器,该类混合器要求两个入口的直径相等、流率相等,否则对撞时两股流体因动量不同将会产生不均因混合,影响纳米颗粒的成型,上述要求限定了同时参与混合的反溶剂与溶剂的用量比,而大量的反溶剂是溶质产生过饱和而析出形成纳米核的有利条件,另一方面,如何通过形状设计进一步缩短混合时间、提高混合效率对高效制备粒径更小、分布更均匀的颗粒十分必要。

4.目前,已经有部分研究人员上述问题进行了研究,但是仍然不能很好的解决上述问题,具体如:

5.专利公开号“110605036a”,名称为“一种可非等动量受限射流撞击混合的方法”公开了一种可非等动量受限射流撞击混合的方法,将受限射流撞击混合器的各入口与各待混合流体分别使用导管相连接,将混合器的出口与抽吸装置的入口使用导管相连接,通过调节流体在混合器各入口管路中的压降,实现混合腔体内射流撞击流体间的大动量比,以及流量比的可调。该项技术主要利用一种抽吸装置实现两股流体的非等动量混合,抽吸能力有限,混合量有限,且增加了能耗;

6.专利公开号“101513595a”,名称为“多级、多向y型射流撞击混合器”公开了一种多级、多向y型射流撞击混合器,设有多级射流通道,同级各射流通道的射流之间呈锐角,可以实现不同流量、不同温度的不同物料的瞬间充分混合。该技术的优点是分级混合,但同一级内混合时间和效率如何提高以及溶剂与反溶剂用量比如何改变仍然未涉及。

技术实现要素:

7.为此,本实用新型提供一种同轴螺旋型入口的射流撞击混合器以解决上述问题。

8.本实用新型提供一种同轴螺旋型入口的射流撞击混合器,包括混合腔,与混合腔连通的第一入口管、第二入口管,以及位于混合腔下方的出口管,其中第一入口管、第二入口管均包括同轴设置的内管及外管,第一入口管及第二入口管均包括与混合腔连接的第二直管段及连接在第二直管段上的螺旋段,第一入口管的第二直管段与第二入口管的直管段同轴相对设置。

9.进一步的,所述的外管套设在内管外,并且,所述的内管包括内通道,所述的外管

与内管之间包括外通道,所述的内通道及外通道均与混合腔连通。

10.进一步的,所述的第一入口管的螺旋段与第二入口管的螺旋段的螺旋方向相反。

11.进一步的,第一入口管的螺旋段与第二入口管的螺旋段的外径相同,螺旋角相同。

12.进一步的,所述的第一入口管及第二入口管还分别包括第一直管段,所述的螺旋段设置在第一直管段与第二直管段之间,第一入口管的第二直管段包括连通混合腔的第一液流出口,第二入口管的第二直管段包括连通混合腔的第二液流出口,第一直管段与第二直管段长度相等。

13.进一步的,所述的第一入口管的第一直管段、第二直管段共轴,且,及第二入口管的第一直管段、第二直管段共轴。

14.进一步的,所述的第一入口管螺旋段的螺旋轴线与所述的第二入口管螺旋段的螺旋轴线共线。

15.进一步的,所述的第一入口管第一直管段的轴线、第二直管段的轴线、螺旋段的螺旋轴线及所述的第二入口管第一直管段的轴线、第二直管段的轴线、螺旋段的螺旋轴线共线。

16.进一步的,所述的混合腔与出口管之间还设置有一锥形管,所述锥形管的锥角有,30

°

≤锥角≤60

°

。

17.进一步的,内管及外管同轴设置,且,混合腔直径与第一入口管、第二入口管的外通道内径之比大于等于2:1,小于等于5:1,出口管的直径与第一入口管、第二入口管的外通道内径之比大于等于1:1,小于等于2:1。

18.有益效果:本实用新型提供一种同轴螺旋型入口的射流撞击混合器,包括混合腔,与混合腔连通的第一入口管、第二入口管,以及位于混合腔下方的出口管,其中第一入口管、第二入口管均包括同轴设置的内管及外管,第一入口管及第二入口管均包括与混合腔连接的第二直管段及连接在第二直管段上的螺旋段,第一入口管的第二直管段与第二入口管的直管段同轴相对设置,同轴管道提高了反溶剂的使用量,螺旋段有利于增加射流的对撞速度,形成更大的接触面,缩短了混合时间、提高了混合效率,有利于形成更小更均匀的纳米颗粒。

附图说明

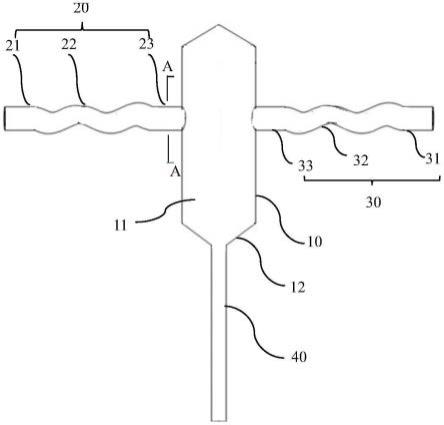

19.图1本实用新型的同轴螺旋型入口的射流撞击混合器示意图;

20.图2为图1中a-a截面示意图;

21.图示元件说明:

22.壳体10;混合腔11;锥形管12;

23.第一入口管20;内通道201;内管202;外通道203;外管204;

24.第一直管段21,31;螺旋段22,32;第二直管段23,33;

25.第二入口管30;出口管40。

具体实施方式

26.请一并参考图1及图2,本实用新型提供一种同轴螺旋型入口的射流撞击混合器,包括混合腔11,与混合腔11连通的第一入口管20、第二入口管30,以及位于混合腔11下方的

出口管40。

27.所述的混合腔11由一壳体10围设形成,大体上呈圆柱状,所述的第一入口管20及第二入口管30设置在壳体10左右两侧,且所述的第一入口管20、第二入口管30均包括同轴设置的内管202及外管 204,可以理解的,所述的外管204套设在内管202外,并且,所述的内管202包括内通道201,所述的外管204与内管202之间包括外通道203,所述的内通道201及外通道203均与混合腔11连通,通过内通道201及外通道203分别向混合腔11输送不同的液流,在本实施例中,所述的第一入口管20的内通道201用于输送溶液(溶质+ 溶剂),外通道203用于输送反溶剂(比如,水),在第二入口管30 的内通道201及外通道203均分别输送反溶剂,在混合腔11内发生碰撞混合后形成纳米悬浮液,可以理解的,在第一入口管20及第二入口管30输送的液流速度相等。

28.可以理解的,所述的第一入口管20与混合腔11包括第一液流出口,第二入口管30与混合腔11包括第二液流出口,其中第一液流出口与第二液流出口方向相对,且位置相同,具体的,第一液流出口包括第一轴线,第二液流出口包括第二轴线,第一轴线与第二轴线共线。

29.在本实施例中,所述的第一入口管20、第二入口管30均包括与混合腔11连接的第二直管段(23,33),其中,第一入口管20的第二直管段23包括第一液流出口,第二入口管30的第二直管段33包括第二液流出口,第一入口管20的第二直管段23与第二入口管30的第二直管段33同轴相对设置。

30.进一步的,所述的第一液流出口、第二液流出口的截面均呈圆形。

31.所述的第一入口管20及第二入口管30均还包括螺旋段(22,32),用于使得液流通过螺旋段(22,32)及第二直管段(23,33)后进入混合腔11时具有一切向的运动方向从而形成更大的碰撞区域,提高碰撞效率。

32.进一步的,所述的第一入口管20的螺旋段22与第二入口管30 的螺旋段32的螺旋方向相反。

33.进一步的,第一入口管20的螺旋段22与第二入口管30的螺旋段32的外径相同,螺旋角相同。

34.进一步的,所述的第一入口管20及第二入口管30还分别包括第一直管段(21,31),所述的螺旋段(22,32)设置在第一直管段(21,31) 与第二直管段(23,33)之间,其中,第一直管段(21,31)被配置成与上游的送料装置连接,并通过第一直管段(21,31)向螺旋段(22,32)、第二直管段(23,33)输送料液,可以理解的,所述的料液为上述的溶液或反溶剂。

35.进一步的,所述的第一入口管20及第二入口管30的第一直管段 (21,31)长度相等,所述的第一入口管20及第二入口管30的第二直管段(23,33)长度相等。

36.进一步的,所述的第一入口管20的第一直管段21、第二直管段 23共轴,且,及第二入口管30的第一直管段31、第二直管段33共轴。

37.进一步的,所述的第一入口管20螺旋段22的螺旋轴线与所述的第二入口管30螺旋段32的螺旋轴线共线。

38.进一步的,所述的第一入口管20第一直管段21的轴线、第二直管段23的轴线、螺旋段22的螺旋轴线及所述的第二入口管30第一直管段31的轴线、第二直管段33的轴线、螺旋段32的螺旋轴线共线。

39.所述的出口管40设置在混合腔11的正下方,用于承接并输出形成纳米悬浮液,优选的,所述的混合腔11与出口管40之间还设置有一锥形管12,所述锥形管的锥角有,30

°

≤锥角≤60

°

。

40.进一步的,混合腔11直径与第一入口管20、第二入口管30的外通道203内径之比大于等于2:1,小于等于5:1,出口管40的直径与第一入口管20、第二入口管30的外通道203内径之比大于等于 1:1,小于等于2:1。

41.在一个具体实施例中,所述的混合腔11直径5mm,高度12mm,第一入口管20,内通道201内径为1mm,外通道203内径为2mm,第一直管段21及第二直管段23长度均为2mm;螺旋段22长度为8 mm,螺旋匝数2匝,曲率半径0.3mm,出口管40设置在混合器下方,直径为2mm,长度为12mm。

42.在上述设置中,同轴管道提高了反溶剂的使用量,螺旋段22的设置有利于增加射流的对撞速度,形成更大的接触面,缩短了混合时间、提高了混合效率,有利于形成更小更均匀的的纳米颗粒。

43.以上所述仅为本技术的实施例,并非因此限制本技术的专利范围,凡是利用本技术说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本技术的专利保护范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1