一种石油烃吸附胶体制备方法及应用

1.本发明属于环境工程领域,涉及石油烃类污染物处理技术,尤其是一种石油烃吸附胶体制备方法及应用。

背景技术:

2.石油烃类污染物(total petroleum hydrocarbon,简称tph)是由多种成分复杂的有机物组成的混合物质,具有致癌、致畸、致突变的特性,在环境中难降解,是目前环境中广泛存在的有机污染物之一。一系列的开采、炼制、贮运和生产加工过程中导致的漏油事件,以及含油废水随意排放,致使各种石油烃进入环境造成污染,不仅影响人类健康,还会进入包气带,造成土壤和地下水的污染,使得生态环境受到严重威胁。

3.土壤胶体粒径小、比表面积大(通常大于10m2g-1

)、性质活泼、易于和污染物相结合,污染物由于吸附到了胶体颗粒上从而可以迁移到更多的区域,因此对地下水和土壤环境中胶体迁移的相关研究可以作为地下水和土壤环境中污染物迁移行为的理论依据。

4.现有公开专利文献一种石油烃污染清除组合物及其应用(cn201811337781)公开了一种石油烃污染清除组合物,该组合物包括独立分装的过硫酸盐和铜纳米颗粒(cunps)胶体溶液。采用dna模板制备的铜纳米颗粒,粒径在23

±

8nm,其制备方法简便、快速。过硫酸盐与dna-cunps胶体溶液的质量浓度比为0.1g/l:(10-20)当量。该发明所提出的一种新型过硫酸盐氧化体系,可在温和的室温条件下,即可实现石油烃中难降解污染物组分多环芳烃芘的高效降解。中性偏碱性的ph范围几乎不产生化学污泥,一定程度上解决了传统均相催化体系中铁泥难于处理及大量使用导致二次污染的问题。但上述胶体溶液造价成本高,制备工艺复杂,很难在实际中转化应用。

技术实现要素:

5.本发明专利申请提供一种石油烃吸附胶体的制备方法,并将该胶体应用于研究石油烃污染物迁移转化规律的研究方法中,通过室内土柱试验方法,研究了不同胶体浓度作用下石油烃迁移转化规律,探讨了不同条件下胶体对含水介质石油烃迁移转化的影响及其效应,研究成果可为污染场地土壤和地下水石油烃的污染修复和管控措施的制定提供科学依据。

6.本发明解决其技术问题是采取以下技术方案实现的:

7.一种石油烃吸附胶体制备方法,具体方法步骤如下:

8.⑴

取自地表以下20m的粉质天然高含盐土,土壤全盐量为5.84g/kg,将采集到的土壤样品自然干燥,该土样含水率为7.60%,容重为0.52g/cm3,比重为2.46,孔隙度为78.49%;

[0009][0010]

⑵

采用真空法配合虹吸法制备胶体,具体的,取100g过70目筛土样置于1l烧杯中,加入过0.22μm的滤膜后不含胶体的天然地下水1l充分搅拌后,置于超声仪器中超声30min,

超声频率为50hz,超声期间每隔10min搅拌一次,超声结束静置3h后利用真空法(100%真空度)抽取上层清液备用,所制备的胶体浊度为16.11ntu,胶体粒径1500nm,pdi=0.404,胶体粒径均匀稳定。

[0011]

采用真空法是由于虹吸法会对胶体溶液造成扰动,准备真空泵一台,两侧具有连接口的具塞玻璃瓶一个,橡胶管两根,将玻璃瓶口封紧,两端开口处连接橡胶管,一端连接真空泵,一端沿杯壁缓慢伸入胶体溶液中,启动真空泵,待胶体溶液抽取完毕后关闭真空泵。

[0012]

将上述制备的石油烃吸附胶体应用于石油烃污染物土壤迁移规律研究方法中,具体的方法步骤如下:

[0013]

⑴

含油废水试验液的制备

[0014]

采用0#柴油与天然地下水的混合溶液,模拟石油烃污染的地下水,具体的量取10l天然地下水,用索氏抽滤装置抽滤过0.22μm滤膜,得到不含胶体的天然地下水,随后向过了滤膜的天然地下水加入100ml0#柴油,用搅拌棒充分搅拌后使用超声振荡器震荡1h,取下置于阴凉处静置,待稳定后备用,使用时用脱脂棉去除浮油后再使用采用0#柴油与天然地下水的混合溶液,模拟石油烃污染的地下水,该0#柴油熔点为-29.56℃,沸点为282~370℃,相对密度为0.83~0.85g/cm3。

[0015]

⑵

室内石英砂柱制备

[0016]

选择粒径为180-120μm的石英砂颗粒用于装填石英砂柱,砂柱内径3cm,长8cm,在石英砂柱上端和下端分别铺设滤布,保证淋滤液均匀入渗,装填完毕后,用蒸馏水饱和石英砂柱。

[0017]

⑶

配制胶体溶液

[0018]

利用天然地下水配制浓度为41mg/l的胶体溶液,上述所述的天然地下水为水化学类型为cl-na型的天然地下水,该天然地下水的离子比例为ca

2+

:mg

2+

:na

+

+k

+

:cl-:hco

3-:so

42-=5:1:224:172:29:39,所述的胶体溶液同含油废水以1:1的比例混合均匀备用。

[0019]

⑷

分段吸附

[0020]

a吸附阶段

[0021]

将饱和含油废水以控制水头方式供给石英砂柱,进水过程中,在出水口每接10ml为一个水样,检测溶液中石油烃类的浓度c,并测定ph、tds、浊度、粒径和电位,直至出水口测得的石油烃类浓度稳定停止进水;

[0022]

b释放阶段

[0023]

用不含石油烃的地下水以同样方式供给石英砂柱,在出水口每接10ml取一次水样检测溶液中石油烃类的浓度c0,同时测定ph、tds、胶体浓度(浊度)、粒径和电位,直至出水口测得的石油烃类浓度稳定停止进水。

[0024]

⑸

对不同孔隙体积数的石油烃进行累计计算

[0025]

以孔隙体积数为横坐标,原水石油烃浓度与待测水样中石油烃含量的比值,即c/c0为纵坐标,绘制不同胶体浓度下石油烃迁移转化规律曲线,

[0026]

石油烃累计滞留量计算公式如下:

[0027][0028]

lz—单个样品石油烃滞留量,mg;

[0029]

c—石油烃初始浓度,mg/l;

[0030]

c0—石油烃出水浓度,mg/l;

[0031]

v—单个样品体积,ml。

[0032]

石油烃累计释放量计算公式如下:

[0033][0034]

ls—单个样品石油烃释放量,mg;

[0035]

c—石油烃初始浓度,mg/l;

[0036]

c0—石油烃出水浓度,mg/l;

[0037]

v—单个样品体积,ml。

[0038]

本发明的优点和积极效果是:

[0039]

本发明提供一种石油烃吸附胶体制备方法,创新在于利用全盐量为5.84g/kg的地表以下20m的粉质天然高含盐土制备石油烃吸附胶体,并利用真空法提高胶体的均匀性和稳定性,所制备的胶体浊度为16.11ntu,胶体粒径1500nm,pdi=0.404;同时,将该吸附胶体应用于石油烃污染物土壤迁移规律研究方法中,当胶体浓度为41mg/l时吸附阻滞石油烃迁移效果最佳,胶体滞留量最高为6.9mg,利用率达最大84%,对石油烃阻滞效果最好,c/c0最低为0.3,同时石油烃滞留速率最大为0.086,累计滞留量最高0.92mg,同时胶体浓度对水中tds、ph、水化学类型无明显影响,是一种造价成本低廉,对石油烃吸附作用优良的胶体,为污染场地土壤和地下水石油烃的污染修复和管控措施的制定提供研究提供应用。

附图说明

[0040]

图1为本发明实施例中胶体浓度标准曲线;

[0041]

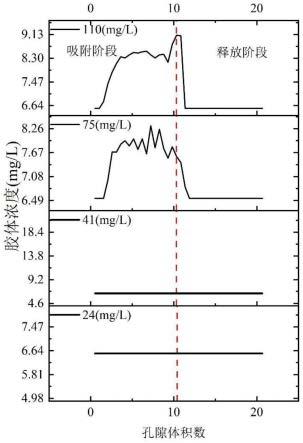

图2为本发明实施例中不同胶体浓度下石油烃迁移转化规律研究结果;

[0042]

图3为本发明实施例中不同胶体浓度下石油烃累计滞留量结果;

[0043]

图4为本发明实施例中不同胶体浓度下石油烃累计释放量结果;

[0044]

图5为本发明实施例中不同胶体浓度下tds变化规律研究结果;

[0045]

图6为本发明实施例中不同胶体浓度下ph变化规律研究结果;

[0046]

图7为本发明实施例中不同胶体浓度水化学类型piper三线图;

[0047]

图8为本发明实施例中不同胶体浓度的胶体释放量结果;

[0048]

图9为本发明实施例中不同胶体浓度下胶体累计滞留结果;

[0049]

图10为本发明实施例中不同胶体浓度下胶体累计释放量结果。

具体实施方式

[0050]

下面通过具体实施例对本发明作进一步详述,以下实施例只是描述性的,不是限定性的,不能以此限定本发明的保护范围。

[0051]

本发明具体实施例及试验结果如下:

[0052]

1、胶体制备及胶体特性测定

[0053]

(1)胶体制备

[0054]

土壤胶体制备的样品取自天津滨海地区地下20m的天然粉土(粉质土样),土壤全盐量为5.84g/kg,现场钻孔采集土样。采集的土壤样品装入塑料袋中保存,运回实验室后自

然干燥。对取回来的土样进行基本理化性质分析,得到土样含水率为7.60%,容重为0.52g/cm3,比重为2.46,孔隙度为78.49%。

[0055]

胶体的制备和分离一般以stokes定律为理论基础,常见的方法有离心分离法和虹吸分离法。因虹吸法简单易操作,提取纯度高,更利于作胶体浓度-浊度关系曲线,因此本实施例实验采用虹吸法制备胶体。

[0056]

同时采用真空法对上清液进行真空抽取,是由于虹吸法会对胶体溶液造成扰动,具体的,取100g过70目筛土样置于1l烧杯中,加入过0.22μm的滤膜后不含胶体的天然地下水1l充分搅拌后,置于超声仪器中超声30min,超声频率为50hz,超声期间每隔10min搅拌一次,超声结束静置3h后利用真空法(100%真空度)抽取上层清液备用,所制备的胶体浊度为16.11ntu,胶体粒径1500nm,pdi=0.404,胶体粒径均匀稳定。

[0057]

(2)胶体浓度的测定

[0058]

本实施例实验采用重量法来测定胶体含量。取制备好的天然粉土胶体溶液50ml过0.22μm滤膜,同时用同等体积的蒸馏水过0.22μm滤膜做空白对照,用镊子取下两张滤膜置于干燥箱中加热烘干,多次称重待滤膜质量稳定后,待放至常温,然后称重,前后的差值即为50ml胶体溶液内胶体的含量。多次试验取平均值,从而减少试验误差。测得胶体含量为70mg/l,浊度为29.56ntu。

[0059]

(3)胶体浓度-浊度标准曲线制作

[0060]

将制备好的天然粉土胶体稳定溶液移取0、2、4、6、8、10至25ml比色管中,定容至10ml,分别测定其浊度,并计算胶体浓度。根据胶体浓度及浊度之间的关系作出相关曲线,绘制的胶体浓度标准曲线如图1所示。

[0061]

(4)胶体粒径和电位的测定

[0062]

胶体浓度用浊度仪进行测量,胶体粒径和电位用zeta-sizer分析仪(malvern,nano-zs90)进行分析检测。将配制好的胶体溶液量取10ml,缓慢倒入样瓶,盖好瓶盖,用无尘布擦净样瓶身,保证瓶身干燥无污渍,将样瓶放入测量池,按测量键测量,得到胶体浊度。粒径测量方法:用一次性滴管量取胶体溶液加入进样池至1.5cm,盖上盖子,将胶体溶液放入样品槽,关闭盖子,点击“start”开始测量;电位测量:用移液枪取1ml样品,缓慢注入电位测量池一端,保证无气泡后将两端塞子安好,放入测样槽,点击“start”即可得到电位。

[0063]

2、含油废水试验液的制备

[0064]

采用0#柴油与地下水的混合溶液,模拟石油烃污染的地下水,0#柴油的基本性质:熔点为-29.56℃,沸点为282~370℃,相对密度为0.83~0.85g/cm3。

[0065]

配置含油废水时,量取10l天然地下水,用索氏抽滤装置抽滤过0.22μm滤膜,得到不含胶体的天然地下水,随后向过了滤膜的地下水加入100ml0#柴油,用搅拌棒充分搅拌后使用超声振荡器震荡1h,取下置于阴凉处静置,待稳定后备用,使用时用脱脂棉去除浮油后再使用采用0#柴油与地下水的混合溶液,模拟石油烃污染的地下水。

[0066]

3、胶体吸附石油烃的应用

[0067]

选择粒径为180-120μm的石英砂颗粒用于装填石英砂柱,探究石油烃和胶体共迁移特性。通过石油烃在不同胶体浓度下迁移特征的对比,分析均质介质中石油烃迁移规律与胶体间的关系。石英砂柱淋滤试验设计室内模拟柱。土柱装填石英砂,在其上端和下端分别铺设滤布,保证淋滤液均匀入渗。装填完毕后,用蒸馏水饱和石英砂柱。

[0068]

利用水化学类型为cl-na型的天然地下水配制胶体浓度分别为0、24、41、75、110mg/l的胶体溶液,同含油废水以1:1的比例混合均匀备用。需注意的是,本专利申请的技术方案中所涉及到的地下水均为水化学类型为cl-na型的天然地下水。

[0069]

本实施例对水化学类型为cl-na型的天然地下水进行八大离子测定:ca

2+

、mg

2+

、cl-、hco

3-、co

32-采用滴定法测量,so

42-采用铬酸钡光度法测定,na

+

+k

+

通过电荷守恒计算得出,测定结果如下:

[0070][0071]

试验分为两个阶段,第一个阶段:将饱和含油废水以控制水头方式供给石英砂柱,进水过程中,在出水口每接10ml为一个水样,检测溶液中石油烃类的浓度,并测定ph、tds、浊度、粒径和电位,直至出水口测得的石油烃类浓度稳定停止进水;第二个阶段:进行释放试验,用不含石油烃的地下水以同样方式供给石英砂柱,在出水口每接10ml取一次水样检测溶液中石油烃类的浓度,同时测定ph、tds、胶体浓度(浊度)、粒径和电位,直至出水口测得的石油烃类浓度稳定停止进水。

[0072]

(1)本发明实施例中不同胶体浓度下石油烃迁移转化规律研究结果

[0073]

以孔隙体积数为横坐标,原水石油烃浓度与待测水样中石油烃含量的比值,即c/c0为纵坐标,绘制不同胶体浓度下石油烃迁移转化规律曲线,结果如图2所示,可以看出,整个进水阶段石油烃的c/c0随孔隙体积数先增加后达到稳定,整个试验可以分为两个阶段,开始吸附阶段—达到平衡阶段。其中,未加胶体的石油烃水溶液在石英砂柱中的迁移浓度随时间增加而升高,且最大穿透c/c0达到0.8,并稳定在0.8左右;当加入浓度为24mg/l的胶体时,c/c0最高只到了0.68,并随着孔隙体积数增加而减小最终稳定在0.4;当加入浓度为41mg/l的胶体时,c/c0最高只到了0.3,并稳定在0.3左右;当加入浓度为75mg/l的胶体时,c/c0最高只到了0.68,并随着孔隙体积数增加而减小最终稳定在0.35;当加入浓度为110mg/l的胶体时,可以看出,c/c0最高只到了0.4,并随着孔隙体积数增加而减小最终稳定在0.3。

[0074]

吸附试验结束后,用天然的地下水淋滤石英砂柱,进行释放试验,由图2可知石油烃c/c0随孔隙体积数增加降低并出现拖尾现象,随着胶体浓度增加,石油烃稳定的c/c0越低,且胶体存在时,石油烃达到平衡所需要的时间延长,即胶体浓度对石油烃的迁移释放有影响。

[0075]

(2)本发明实施例中不同胶体浓度下石油烃累计滞留量结果

[0076]

将不同孔隙体积数的石油烃进行累计计算,计算公式如下:

[0077]

[0078]

lz—单个样品石油烃滞留量,mg;

[0079]

c—石油烃初始浓度,mg/l;

[0080]

c0—石油烃出水浓度,mg/l;

[0081]

v—单个样品体积,ml。

[0082]

经计算,石油烃的累计滞留量如图3所示,石油烃滞留量随着孔隙体积数增加而增加,不同胶体浓度石油烃滞留量不同,除胶体浓度为41mg/l之外,其余石油烃累计滞留量随胶体浓度增加而增多。

[0083]

同时,胶体浓度41mg/l的石油烃滞留量最大为0.91mg。不同浓度的胶体各自均与孔隙体积数呈线性相关,其中胶体浓度为41mg/l的拟合直线斜率最大,点位均匀落在直线y=0.086x+0.011(r2=0.99977)两侧,二者相关性极好。

[0084]

胶体浓度为0mg/l的拟合直线斜率最小,点位均匀分布在直线y=0.0317x+0.0272(r2=0.99737)两侧,这表明胶体的存在增加了石油烃的累计滞留量。其他胶体的浓度介于两者之间。

[0085]

随着胶体浓度的升高拟合直线的斜率有先增大后减小的趋势。同一孔隙体积数下,石油烃滞留量和滞留速率随胶体浓度增加呈现“z”型变化,即胶体浓度为41的滞留速率最大,为0.086,单位孔隙体积数下石油烃滞留量最大,其次为胶体浓度110mg/l,滞留速率为0.079,胶体浓度为0mg/l的滞留速率最小,单位孔隙体积数下石油烃滞留量最小。

[0086]

(3)本发明实施例中不同胶体浓度下石油烃累计释放量结果

[0087]

将不同孔隙体积数的石油烃释放量进行累计计算,计算公式如下:

[0088][0089]

ls—单个样品石油烃释放量,mg;

[0090]

c—石油烃初始浓度,mg/l;

[0091]

c0—石油烃出水浓度,mg/l。

[0092]

v—单个样品体积,ml。

[0093]

经计算,石油烃的累计释放量结果如图4所示,石油烃累计释放量随着孔隙体积数增加而降低,未加胶体的石油烃释放量显著高于于胶体浓度为24-110mg/l的石油烃释放量,进一步说明胶体的存在显著影响石油烃的释放。

[0094]

胶体的石油烃释放量胶体浓度在24-75mg/l之间时,石油烃释放量相近,整体上,石油烃累计释放量随胶体浓度增加而降低,胶体浓度为110mg/l的石油烃累计释放量在孔隙体积数为18之后的增量低于其他胶体浓度。胶体的存在显著影响了石油烃的迁移转化效应,释放过程中,胶体的存在有效的阻碍了石油烃的释放,导致石油烃释放量减少,滞留在石英砂柱中。

[0095]

胶体浓度越高,石油烃累计释放量越低。由线性拟合结果可知,当胶体浓度为0时,点位均匀落在直线y=0.023x-0.202(r2=0.98306)两侧,拟合直线的斜率最大,这表明此时石油烃的累计释放速率最大,累计释放量大。胶体浓度为110mg/l时点位均匀落在直线y=0.008x-0.047(r2=0.97215)两侧,拟合直线的斜率最小,这说明此时石油烃的累计释放速率最小,累计释放量小。而胶体浓度为24mg/l、41mg/l、75mg/l时的拟合直线在图中比较

接近且位于胶体浓度为0和110mg/l之间。随着胶体浓度的增加,拟合直线的斜率有逐渐减小的趋势,即累计释放速率随胶体浓度增加而降低。

[0096]

(4)本发明实施例中不同胶体浓度下tds及ph变化规律研究结果

[0097]

石英砂柱下端每流出水样10ml取一次样,对其进行水质理化指标分析,水样中tds,ph,eh的变化结果如图5、图6所示。不同胶体下,tds,ph变化规律相同,随着孔隙体积数增加而增加,在孔隙体积数为4.23时,达到稳定且完全穿透。胶体对tds、ph的迁移转化无明显影响。释放试验过程中,各指标无明显变化。由此可见,胶体对水样中盐度、ph的迁移无明显影响。

[0098]

(5)本发明实施例中不同胶体浓度水化学类型piper图绘制

[0099]

如图7所示,通过aquachem绘制的piper图,我们可以得到胶体浓度对水化学类型无影响,不同胶体浓度下,水样的水化学类型均为cl-na型,且在吸附和释放过程中水化学类型不变。

[0100]

(6)本发明实施例中不同胶体浓度的胶体释放量、胶体累计滞留量及胶体累计释放量结果

[0101]

如图8所示为本发明实施例中不同胶体浓度的胶体释放量结果进水过程中,胶体浓度越高,胶体释放量越高,释水过程中,胶体释放量不变。胶体浓度为41mg/l的胶体对石油烃迁移转化效果最好,以低浓度的胶体达到了高浓度胶体的阻滞效果,且整个过程胶体滞留量最高,始终以恒定的量稳定在石英砂柱中,为吸附石油烃的最佳配比。

[0102]

图9为本发明实施例中不同胶体浓度下胶体累计滞留结果;图10为本发明实施例中释放量结果。

[0103]

综上,当胶体浓度为41mg/l时吸附阻滞石油烃迁移效果最佳,胶体滞留量最高为6.9mg,利用率达最大84%,对石油烃阻滞效果最好,c/c0最低为0.3,同时石油烃滞留速率最大为0.086,累计滞留量最高0.92mg,同时胶体浓度对水中tds、ph、水化学类型无明显影响,故本专利申请制备的一种石油烃吸附胶体是一种造价成本低廉,对石油烃吸附作用优良的吸附胶体,为污染场地土壤和地下水石油烃的污染修复和管控措施的制定与研究提供应用依据。

[0104]

尽管为说明目的公开了本发明的实施例,但是本领域的技术人员可以理解:在不脱离本发明及所附权利要求的精神和范围内,各种替换、变化和修改都是可能的,因此,本发明的范围不局限于实施例所公开的内容。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1