一种气氛及反应物均布的三元前驱体反应釜的制作方法

1.本发明涉及一种锂电池正极材料的生产设备,具体涉及一种气氛及反应物均布的三元前驱体反应釜。

背景技术:

2.锂离子电池的关键材料是正极材料,约占锂离子电池成本的30%,目前市场上应用的主要有钴酸锂、三元材料、锰酸锂、磷酸铁锂,其中,三元材料,即镍钴锰酸锂材料,相比其他正极材料而言,具有质量比电容量高、能量密度大、产品电容量提升潜力大等优点,被广泛应用,三元材料的制备主要采用三元前躯体与锂源混合后高温烧结制备。

3.在三元锂电池正极材料生产过程中,制备化学通式为ni

x

coymnz(oh)2的三元前驱体镍钴锰氢氧化物沉淀反应工序是关乎产品成本及性能的关键工序所在,通常工艺过程为:将镍、钴、锰可溶型盐溶液、含氢氧化钠的碱液和氨水并流加入反应釜,并充满保护气体;在带有搅拌和控温夹套的反应釜中,通过控制搅拌速度、反应温度、反应ph值、进料流量、物料浓度,生成具有一定粒径尺寸和粒度分布的镍钴锰氢氧化物前驱体的沉淀颗粒。但现有反应釜存在易出现反应浆料混合不均、气氛控制单一的问题。

技术实现要素:

4.针对现有技术的缺陷或不足,本发明提供了一种反应物及气氛均布的三元前驱体反应釜。

5.本发明所提供的包括反应釜体,反应釜体底部设出料口,反应釜体内沿轴向从顶部至底部依次设有加料反应区和反应沉淀区;所述加料反应区内设有搅拌轴,搅拌轴上设有至少一层搅拌叶片,多层搅拌叶片沿反应釜体轴向分布;

6.所述反应釜体内侧壁设有第一气体均布器,且第一气体均布器分布于所述加料反应区和反应沉淀区;反应釜体内底部设有第二气体均布器;

7.还包括氨水进料管、碱液进料管和盐溶液进料管,所述氨水进料管、碱液进料管和盐溶液进料管经反应釜体壁伸入加料反应区且各进料管的反应物出口位于搅拌叶片的旁侧;同时各进料管上每隔一层搅拌叶片分布一个反应物出口,形成多层反应物出口;

8.所述氨水进料管和碱液进料管的反应物出口位于反应釜体径向一侧,盐溶液进料管的反应物出口位于另一侧。

9.进一步,所述第一气体均布器包括多个扰流板,多个扰流板各自独立布置于反应釜内壁,且各扰流板由透气性材料制成,同时各扰流板连接有第一进气管,第一进气管伸出反应釜,各扰流板内的进气量或/和进气种类可独立控制。

10.进一步,各扰流板沿反应釜轴向布置,多个扰流板沿反应釜体周向分布,各扰流板沿反应釜体轴向的长度相等或不等;同时各扰流板在反应釜体轴向上等高或不等高布置。

11.进一步,所述第二气体均布器包括至少一个凸台;多个凸台时,各凸台各自独立布置于反应釜内底部,各凸台由透气性材料制成,同时各凸台连接有第二进气管,该第二进气

管伸出反应釜,各凸台内的进气量或/和进气种类可独立控制。

12.可选的,所述出料口位于反应釜体底部中心区域;多个凸台时,多个凸台围绕出料口分布。

13.可选的,所述出料口位于反应釜体底部中心区域;所述第二气体均布器包括一个凸台,该凸台的轴向截面为w型,凸台中间开设有通孔,所述凸台布置于出料口周围,所述通孔与出料口相通。

14.可选的,对于位于同一层的多个反应物出口:盐溶液进料管上的反应物出口轴向上高于或低于氨水进料管上的反应物出口和碱液进料管反应物出口。

15.可选的,各反应物出口处连接有支管,各支管朝向反应釜体底部倾斜。

16.可选的,各反应物出口或支管出口安装有喷嘴。

17.进一步,反应釜体壁外设有夹套,该夹套内设有冷媒盘管和热媒盘管,且冷媒盘管和热媒盘管在夹套内交替分布;所述冷媒盘管上设有冷媒介质进出口,所述热媒盘管上设有热媒介质进出口。

18.优选的,所述冷媒盘管上设有多个冷媒介质进出口,且多个冷媒介质进出口沿反应釜体轴向分布,所述冷媒盘管被多个冷媒介质进出口沿反应釜体轴向分隔为多个独立冷却区;

19.所述热媒盘管上设有多个热媒介质进出口,且多个热媒介质进出口沿反应釜体轴向分布,所述热媒盘管被多个热媒介质进出口沿反应釜体轴向分隔为多个独立加热保温区。

20.进一步,所述反应釜体顶部设有溢流口,且溢流口轴向上位于所有反应物出口的上方。

21.可选的,反应釜体1长径比为1.1~1.5,搅拌轴底部设有搅拌叶片,且搅拌轴底部距离釜底留有1/10~1/20反应釜体高的间距。

22.本发明的反应釜通过进料管分侧且上下交错布置,可延缓反应物相遇时间,消除提前反应;同时反应釜侧壁和底部设置气体均布器,可实现气体均匀分布之外,还可实现多区域的气氛独立控制;并且,底部的气体均布器同时可削弱反应物沉积现象。

23.进一步的方案中,反应釜体内侧壁扰流板与气体均布器一体化设计及布置方式,可加强扰流作用,并减少扰流死区与结晶结垢现象。

24.还有些方案中,反应釜外壁设置热媒盘管和冷媒盘管,且热媒与冷媒盘管交错盘布,可实现冷热介质同时注入,实现精确控温,消除介质排空期;同时多出入口设置,可划分不同控温区域,另外,还能实现控温区与液面保持一致。

附图说明

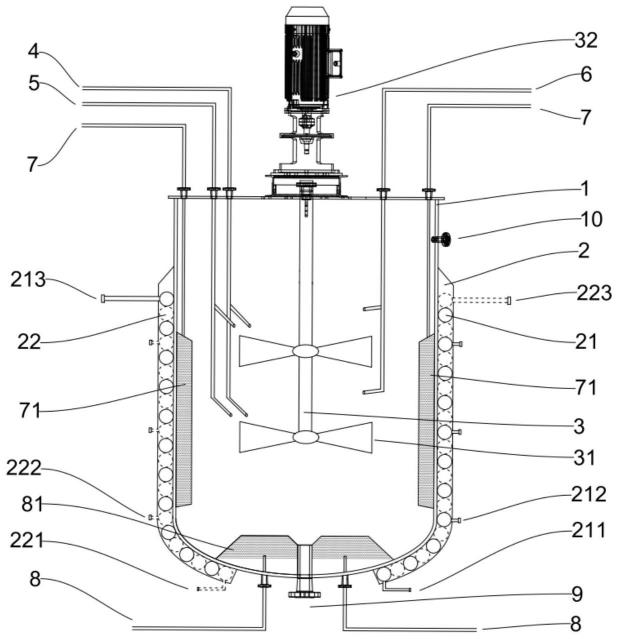

25.图1为本发明反应釜的结构示意图。

具体实施方式

26.除非有特殊说明,本文中的科学与技术术语及工艺方法根据相关领域普通技术人员的认识理解,或采用已有相关方法实现。

27.本文所述轴向、水平、上方、下方等方向或方位性术语与说明书附图中的相应方向

或方位一致,需要说明的是,说明书附图中的具体方向或方位是本发明的一种示例,旨在解释本发明的清楚,本领域技术人员可在本文公开基础上做同等性质的旋转、调整和调换。

28.下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

29.参见图1所示,本发明的反应釜包括反应釜体1、氨水进料管4、碱液进料管5和盐溶液进料管6;反应釜体底部设有出料口9,反应釜体内沿轴向从顶部至底部依次设有加料反应区和反应沉淀区,其中反应加料区内设有搅拌轴3,图1所示搅拌轴由反应釜顶部的电机32驱动,搅拌轴上设有至少一层搅拌叶片31,多层搅拌叶时,多层搅拌叶片沿反应釜体轴向分布;图1所示反应釜内为两层搅拌叶片;

30.其中,氨水进料管4、碱液进料管5和盐溶液进料管6经反应釜体壁伸入反应釜体内并位于加料反应区,同时各进料管的反应物出口位于搅拌叶片的旁侧,且各进料管上每隔一层搅拌叶片设有一个反应物出口,即氨水进料管上每隔一层搅拌叶片设有一个氨水出口,碱液进料管上每隔一层搅拌叶片设有一个碱液出口,盐溶液进料管上每隔一层搅拌叶片设有一个盐溶液进口,从而形成多层反应物出口,每层反应物出口包括有氨水出口、碱液出口和盐溶液出口;并且,氨水进料管和碱液进料管的反应物出口位于反应釜体径向一侧,盐溶液进料管的反应物出口位于另一侧;进料管采用分侧布置,将同样流量较少的氨水进料管4与碱液进料管5布置在一侧,而盐溶液进料管6布置在另一侧,避免局部集中进料,盐溶液提前反应;

31.除此之外,反应釜体内部设有第一气体均布器71,且第一气体均布器分布于加料反应区和反应沉淀区,第一气体均布器连接有伸出反应釜体的进气管7,反应釜体内底部设有第二气体均布器81,第二气体均布器连接有伸出反应釜体的进气管8。

32.工作时,三元前驱体的反应物氨水、碱液和盐溶液分别经各自的进料管进入反应釜体内,在搅拌叶片的搅拌作用下,反应物浆料混合形成漩涡进行反应,同时反应物进料口与搅拌叶片采用层与层间隔分布,使得反应物分布均匀且可以在搅拌叶片作用下充分混合;

33.与此同时,通过第一气体均布器和第二气体均布器向反应釜体被通入保护气体(如惰性气体)、氧化气体(如空气、富氧空气或氧气)或保护气体与氧化气体不同混合比的混合气体;通过调节第一气体均布器和第二气体均布器的进气量与进气类型,实现反应釜内反应气氛控制,从而控制反应物之间氧化反应及结晶反应,具体来讲,反应初期需要惰性气体保护,避免氧化,因氧化会导致结构疏松,尤其是内部核心结构疏松;中期或者末期可根据产品不同需求(例如浓度梯度产品、表面氧化降低杂质附着产品等),通入氧化气体,得到拥有不同氧化层厚度的颗粒产品;

34.同时,反应釜内主体循环流较难达到釜底中央,这个部位产生流速很低的非理想流体,因此容易产生死角而引起固体颗粒的积聚,随着三元前驱体反应的固含量越来越高,离搅拌器较远的釜底中心可能会在固含量较高时产生近底悬浮;而本发明的第二气体均布器的气体在釜底形成微泡上浮与搅动可改善反应浆料的悬浮状态,进一步避免釜底的颗粒沉积现象。反应工艺中所涉及的相关物料配比、参数控制等可采用现有技术或依据现有技

术原理进行相应优化选择。

35.进一步优选的方案中,方案中的第一气体均布器71包括多个扰流板,多个扰流板各自独立布置于反应釜内壁,且各扰流板由透气性材料(如弥散型、狭缝型和直通孔型透气砖等)制成,同时各扰流板外接第一进气管用于向相应扰流板内通入气体,第一进气管伸出反应釜,各扰流板内的进气量或/和进气种类可独立控制或相邻扰流板内的进气量或/和进气种类可独立控制;从而多个扰流板具有对反应釜内壁附近的反应物进行扰流的作用和向反应釜内通入所需气体的作用,且各扰流板的进气量和种类可通过独立控制实现对反应釜内不同区域氧化反应及结晶反应的调控;或者相邻两个或多个扰流板的进气量和种类可通过独立控制实现对反应釜内不同区域氧化反应及结晶反应的调控。

36.更进一步优选的方案中,多个扰流板在反应釜体内沿反应釜的周向分布,各扰流板的长度沿反应釜体的轴向,且为进一步实现气体在反应釜内的均布,各扰流板的长度相等或不等,同时各扰流板在反应釜周向上的安装位置等高或不等高。在三元前驱体浆料中固含量升高时,扰流板间采用并列或交错布置,可提高全釜的反应循环;

37.上述方案中,扰流板采用透气材料,通气后在扰流板上形成微泡,有利于减少扰流死区,削弱结晶结垢现象;并且采用透气材料可实现同一扰流板上的保护性氛围相对均一。

38.还有些进一步优选的方案中,第二气体均布器81为一个或多个凸台。多个凸台时,各凸台独立布置于反应釜内底部,各凸台由透气性材料制成,同时各凸台外接伸出用于进气的进气管,该进气管伸出反应釜,各凸台的进料量/进气种类可独立控制;实现对底部氧化反应和结晶反应的调控。在此方案中基础上,优选的方案是,反应釜底的出料口位于反应釜体底部中心,多个凸台围绕出料口分布。

39.另外有些进一步的方案中,反应釜底的出料口位于反应釜体底部中心,底部设一个轴向截面w型的凸台,凸台中间开设有通孔,所述凸台布置于出料口周围,所述通孔与出料口相通。

40.上述方案中,凸台采用透气材料,通入气体后可在釜底形成微泡,通过微泡上浮的扰动,避免釜底的颗粒沉积的同时,保持颗粒与浆料接触面均匀,进而平衡各向生长速度,保持均匀反应结晶,形成球型度较好的颗粒产品。

41.还有些进一步的方案中,对于位于同一层的多个反应物出口:盐溶液进料管上的反应物出口轴向上高于或低于氨水进料管上的反应物出口和碱液进料管反应物出口。且各自出口在垂直方向采取上下交错布置,可在延缓碱液与盐溶液的相遇时间避免提前反应,并使得氨水络合剂与碱液充分混合,有助于控制三种盐溶液的沉淀速度,使镍钴锰元素沉淀速度一致,发生共沉淀反应。

42.还有些具体方案中,各反应物出口处连接有支管,各支管朝向反应釜体底部倾斜,利用物料下落的重力,提高物料出口的速度,加快混合。进一步,各支管的出口采用切口设计,可以加大截面积,有利于物料混合。

43.另有些具体方案中,各反应物出口或支管出口安装有喷嘴,同时各进料管外接保护气,通过保护气体将物料加压喷雾射入浆液中等设计,都有利于物料均匀快速进入浆液的搅拌流场当中,提高物料的混合度,避免局部浓度失衡。

44.在上述任一方案基础上的进一步方案中,反应釜体壁外设有夹套2,该夹套内设有冷媒盘管22和热媒盘管21,且冷媒盘管和热媒盘管在夹套内交替分布;所述冷媒盘管上设

有冷媒介质进出口(221,223),所述热媒盘管上设有热媒介质进出口(211,213)。现有的单一盘管,在工艺过程中需先排空加热介质后再注入冷却介质,会引起的控温延迟与介质排空期无法控温等问题;本发明采用冷热盘管交错布置的方式,工艺中,冷热介质可同时注入,避免传统单盘管在加热更换为冷却时引起的控温延迟与介质排空期无法控温等问题,如热媒盘管21排空加热介质的同时,冷媒盘管22注入冷却介质(如冷热水、冷热油、水蒸气、液氮等),从而实现高效控温。并且,工艺中,可以依据釜体内实际液位调整热媒与冷媒盘管内液位,从而调整所需的换热面积,防止热量浪费。

45.具体方案中,热媒盘管21与冷媒盘管22交替盘绕在反应釜1外围,并被控温夹层2包裹,间隙填充保温材料,避免热量损失。

46.进一步优选的方案中,所述冷媒盘管上设有多个冷媒介质进出口221,且多个冷媒介质进出口沿反应釜体轴向分布,所述冷媒盘管被多个冷媒介质进出口沿反应釜体轴向分隔为多个独立冷却区;所述热媒盘管上设有多个热媒介质进出口212,且多个热媒介质进出口沿反应釜体轴向分布,所述热媒盘管被多个热媒介质进出口沿反应釜体轴向分隔为多个独立加热保温区。通过设置独立的冷却区和保温区,可实现介质在不同位置的流入流出,满足不同反应区的控温要求,实现分区温度调节与颗粒生长的区域温度控制,如通过下部沉淀区加热来加速颗粒生长,上部区域冷却来减缓晶核形成。

47.还有些方案中,所述反应釜体顶部设有溢流口10,且溢流口轴向上位于所有反应物出口的上方。

48.进一步优选方案中,反应釜体1长径比在1.1~1.5之间,搅拌轴底部设有搅拌叶片,且搅拌轴底部距离釜底留有1/10~1/20反应釜体高的间距。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1