一种膜清洗剂及其制备、使用方法与流程

本技术涉及膜清洗剂的领域,尤其是涉及一种膜清洗剂及其制备、使用方法。

背景技术:

1、反渗透又称逆渗透,是一种以压力差为推动力,从溶液中分离出溶剂的膜分离操作,通常应用于膜法污水处理系统。反渗透膜是一种模拟生物半透膜制成的具有一定特性的人工半透膜,是反渗透装置中的核心构件。反渗透技术原理是在高于溶液渗透压的作用下,依据其他物质不能透过反渗透膜而将这些物质和水分离开来,以能够有效地去除水中的溶解盐类、胶体、微生物、有机物等。

2、但在对污水进行分离处理过程中,反渗透装置在运行一段时间后,在反渗透膜浓水侧会积累胶体、金属氧化物、细菌、有机物或水垢等物质,导致反渗透膜污堵,从而引起系统脱盐率下降、产水量降低和压差增大等问题。及时有效的清洗反渗透膜表面的污堵物,对于缓解反渗透运行压力同时避免事态恶化,膜清洗剂的选择至关重要。

3、目前针对一系列有机物和微生物污堵物,通常采用碱和表面活性剂复配形成清洗剂,碱和表面活性剂能够使得有机物和微生物污堵物相对反渗透膜松动、乳化和分散,以实现对反渗透膜的清洗。

4、反渗透膜上积附有蛋白、藻类等生物污染物、胶体污染以及大部分油脂等有机污染物,膜分离过程中,上述污堵物粒子与反渗透膜存在机械作用或物理化学相互作用,而使得上述污堵物粒子在膜表面或膜孔内进行较为牢固地吸附、沉积,因此仅通过碱和表面活性剂对污堵物粒子进行松动、乳化和分散而起到的清理效果有待提升。

技术实现思路

1、为了提升对反渗透膜上积附的污堵物的清洗效果,本技术提供一种膜清洗剂及其制备、使用方法。

2、本技术提供的一种膜清洗剂采用如下的技术方案:

3、一种膜清洗剂,包括质量比为1:(1.6-1.9)的第一洗剂和第二洗剂;

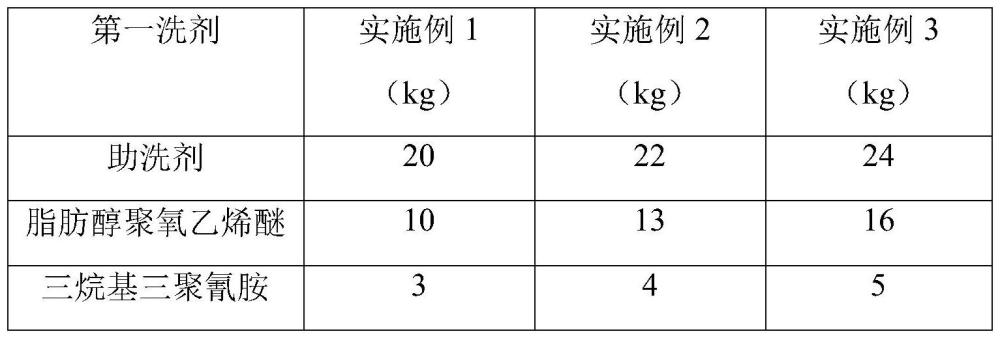

4、所述第一洗剂包括以下组分及其含量:20-24%助洗剂、10-16%渗透剂、3-5%非硅型消泡剂,余量为水;

5、所述助洗剂包括质量比为1:(0.4-0.6)的处理酶和氧化剂;

6、所述第二洗剂包括以下组分及其含量:1-5%无机碱调节剂、5-10%表面活性剂、10-12%杀菌剂、10-12%分散剂、3-5%非硅型消泡剂,余量为水;

7、所述无机碱洗剂包括质量比为1:(0.6-0.8)的氢氧化物和碳酸盐。

8、通过采用上述技术方案,对反渗透膜进行清洗时,先用第一洗剂调配的清洗液对反渗透膜进行第一次循环清洗,处理酶能够对反渗透膜上的胶体和蛋白等生物污堵物进行分别分解,氧化剂能够对上述生物污堵物以及油脂等有机物进行氧化,使其变性而脱离反渗透膜表面,以破坏上述污堵物粒子与反渗透膜存在机械作用或物理化学相互作用,使得污堵物粒子相对反渗透膜表面发生松动甚至脱离。渗透剂能够使得处理酶和氧化剂能够更加充分渗透入污堵物之间,以提升处理酶和氧化剂对污堵物的分解和氧化变性作用。

9、并且,由于处理酶本身也是蛋白质,在不当的ph值条件下也会吸附在膜表面及膜孔内壁形成新的污染,而通过处理酶和氧化剂的复配使用,在使用时达到特定水温下,氧化剂也能够使得处理酶发生氧化变性,以减小处理酶附着于膜表面及膜孔内壁形成新污染的可能性。

10、通过处理酶和氧化剂对反渗透膜上的生物、有机物污堵物进行分解、氧化变性的处理后,再通过第一洗剂调配的清洗液对反渗透膜进行第二次循环清洗。氢氧化物和碳酸盐进行复配使用,使得清洗液形成稳定的碱性溶液环境,表面活性剂在碱性溶液环境能够更好地促使污堵物粒子松动、乳化和分散,分散剂能够进一步阻碍松动、乳化的污堵物粒子之间相互团聚和沉积,以进一步提升对反渗透膜的清洗效果。

11、通过第一洗剂先对生物污堵物、有机物污堵物进行分解和氧化变性处理,以有效破坏污堵物粒子与反渗透膜的连接结构,再通过第二洗剂对污堵物粒子进行乳化分散,能够更加有效地将反渗透膜上的污堵物进行脱离,以提升对反渗透膜上积附的污堵物的清洗效果。

12、可选的,所述处理酶包括质量比为1:(0.3-0.5):(0.1-0.2):(0.2-0.4):(0.6-0.8)的蛋白酶、纤维素酶、半纤维素酶、果胶酶和凝胶酶。

13、通过采用上述技术方案,将上述各种酶按上述比例进行配比,能够对反渗透膜上的蛋白和胶体等生物污堵物进行较为充分全面的分解,以提升对反渗透膜的清洗效果。

14、可选的,所述氧化剂选自过氧化氢、过氧乙酸和重铬酸钠中的至少一种。

15、通过采用上述技术方案,上述氧化剂均为酸性氧化剂,上述氧化剂进行氧化还原反应时,会使得溶液环境趋于酸性,能够使得处理酶的活性更好,以进一步提升处理酶对污堵物的分解作用。

16、可选的,所述表面活性剂选自乙二胺四乙酸四钠盐、十二烷基苯磺酸钠、烷基聚氧乙烯醚硫酸钠和油酰甲基牛黄酸钠中的至少一种。

17、通过采用上述技术方案,上述表面活性剂均具有优秀的乳化分散能力,且上述表面活性剂均耐碱,能够在碱性溶液环境中正常发挥乳化分散的作用。

18、可选的,所述杀菌剂包括质量比为1:(0.4-0.6):(2-4)的对羟基苯甲酸酯、有机溴和醇溶剂。

19、通过采用上述技术方案,对羟基苯甲酸酯、有机溴均为高效低毒的杀菌剂,对羟基苯甲酸酯、有机溴均能够破坏细胞膜,使得细胞内蛋白质变性,并且对羟基苯甲酸酯还可一直微生物细胞的呼吸酶系和电子传递酶系的活性,将两者进行复配使用,能够更有效地对细菌和真菌进行抑制,从而进行反渗透膜上滋生藻类的可能性。

20、可选的,所述渗透剂选自脂肪醇聚氧乙烯醚、烷基酚聚氧乙烯醚、氨基磺酸钠中的至少一种。

21、可选的,所述分散剂包括含磺酸基的膦酰基羧酸共聚物和水解聚马来酸酐中的至少一种。

22、通过采用上述技术方案,上述分散剂均有优异地阻垢分散作用,不仅能够阻碍微生物、有机物污堵物粒子发生团聚,还能够对易氧化的金属粒径进行螯合阻垢分散,以进一步提升对反渗透膜的清洗效果。

23、可选的,所述非硅型消泡剂选自脂肪酸甘油脂、三烷基三聚氰胺、双烷基磷酸酯和棕榈酸中的至少一种。

24、通过采用上述技术方案,上述消泡剂均不含硅,使得在第一洗剂和第二洗剂的制备过程中不产生大量气泡的同时,又不会造成对反渗透膜进行清洗后残留有含硅化合物,从而导致反渗透膜上形成硅垢的情况。

25、第二方面,本技术提供的一种膜清洗剂的制备方法采用如下的技术方案:

26、一种膜清洗剂的制备方法,包括以下步骤:

27、将上述含量的助洗剂、渗透剂、非硅型消泡剂和水进行混合、搅拌均匀,制得第一洗剂;将上述含量的无机碱洗剂、表面活性剂、杀菌剂、分散剂、非硅型消泡剂和水进行混合,搅拌均匀,制得第二洗剂;

28、将所述第一洗剂和第二洗剂分离包装,得到膜清洗剂,所述第一洗剂和第二洗剂的质量比为1:(1.6-1.9)。

29、第三方面,本技术提供的一种膜清洗剂的使用方法采用如下的技术方案:

30、一种膜清洗剂的使用方法,包括以下步骤:

31、将所述第一洗剂投入水中,所述第一洗剂和水的投放质量比为1:(90-110),加热至30-35℃,开启阀门进行第一次循环清洗;

32、所述第一次循环清洗完毕后,将所述第二洗剂投入水中,第二洗剂和水的投放质量比为1:(90-110),加热至40-50℃,开启阀门进行第二次循环清洗。

33、通过采用上述技术方案,分别对第一洗剂和第二洗剂进行掺水调配,在30-35℃的溶液环境下,第一洗剂中的处理酶能够更好地对微生物污堵物进行分解作用。随即,40-50℃的第二洗剂清洗液进行循环清洗,随着温度和ph的升高,反渗透膜上残留的氧化剂可使得残留的处理酶进行氧化变性,并且部分处理酶在高ph环境下也开始变性失活,从而使得对污堵物进行乳化分散的同时,能够对反渗透膜上残留的处理酶进行清洗脱离,以减小在反渗透膜上形成新污染的可能性。

34、综上所述,本技术包括以下至少一种有益技术效果:

35、1.通过第一洗剂先对生物污堵物、有机物污堵物进行分解和氧化变性处理,以有效破坏污堵物粒子与反渗透膜的连接结构,再通过第二洗剂对污堵物粒子进行乳化分散,能够更加有效地将反渗透膜上的污堵物进行脱离,以提升对反渗透膜上积附的污堵物的清洗效果;2.对羟基苯甲酸酯、有机溴均为高效低毒的杀菌剂,对羟基苯甲酸酯、有机溴均能够破坏细胞膜,使得细胞内蛋白质变性,并且对羟基苯甲酸酯还可一直微生物细胞的呼吸酶系和电子传递酶系的活性,将将两者进行复配使用,能够更有效地对细菌和真菌进行抑制,从而进行反渗透膜上滋生藻类的可能性;

36、3.消泡剂均不含硅,使得在第一洗剂和第二洗剂的制备过程中不产生大量气泡的同时,又不会造成对反渗透膜进行清洗后残留有含硅化合物,从而导致反渗透膜上形成硅垢的情况。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!