一种可变密度自适应液液两相分离设备的制作方法

本技术涉及液液两相分离设备的,尤其是涉及一种可变密度自适应液液两相分离设备。

背景技术:

1、含有机蒸汽尾气变温吸附蒸汽再生后的油水两相分离,或是其他密度波动较大的液液两相分离过程中需要用到液液两相分离设备,油水混合物自液液两相分离设备侧面进入液液两相分离设备静置分层,轻油上浮形成轻油层、水下降形成水相层。

2、但是,目前现有的液液两相分离设备只能分离密度比确定的两相液体,对于不同密度比的两相液体需要更换设备或对设备进行改造,较为麻烦。

技术实现思路

1、为了便于对不同密度比的两相液体进行分离,本技术提供一种可变密度自适应液液两相分离设备。

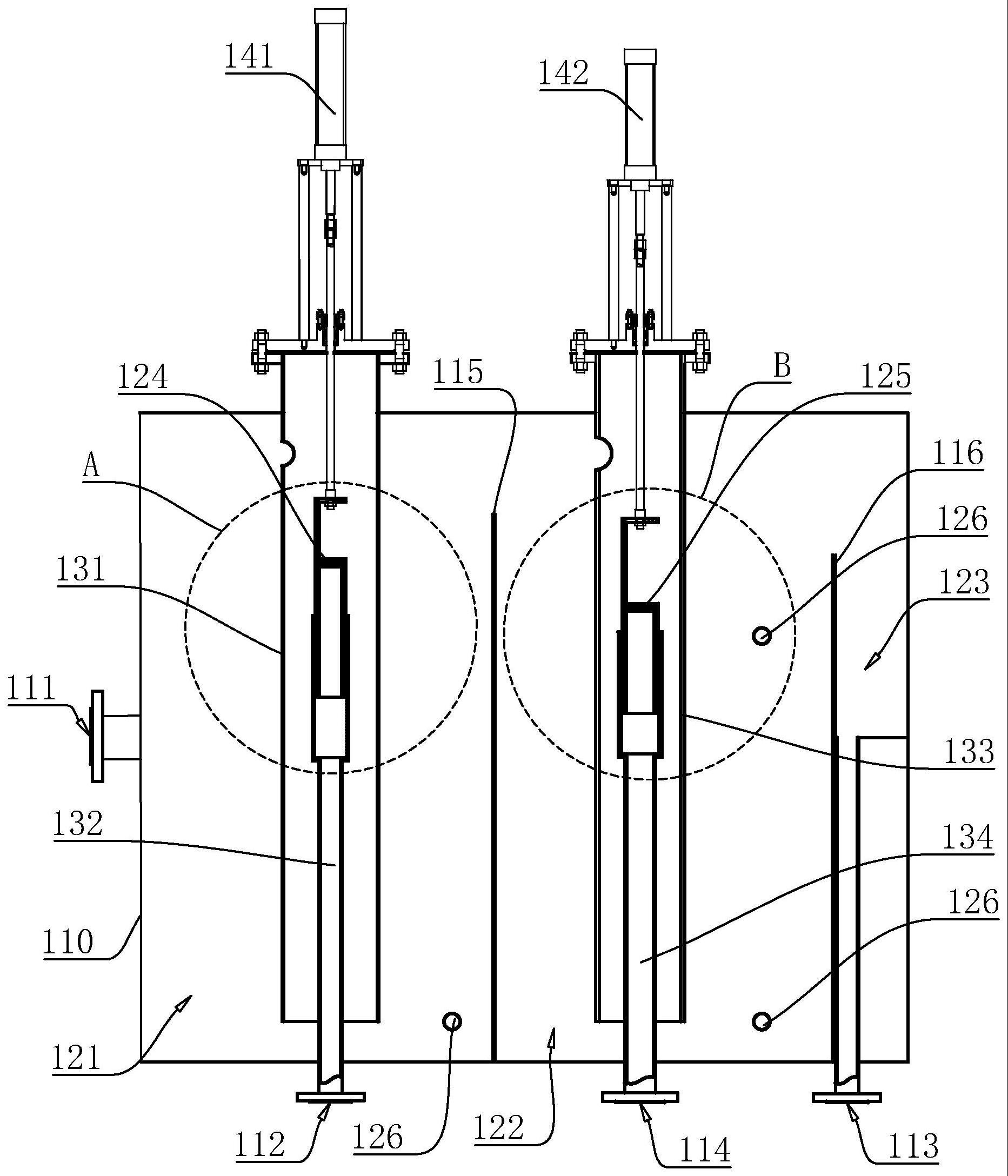

2、本技术提供的一种可变密度自适应液液两相分离设备,采用如下的技术方案:包括分液罐体,所述分液罐体一侧侧壁上开设有混合物进口,所述分液罐体上开设有第一出口和第二出口,所述分液罐体内设置有第一可动溢流面,所述第一可动溢流面沿所述分液罐体的高度方向可定位的往复滑移。

3、通过采用上述技术方案,油水混合物从混合物进口进入至分液罐体内静置分层,第一可动溢流面可以根据不同密度比值的油水混合物沿分液罐体的高度方向往复滑移,使分液罐体可以适配于不同密度比的两相液体进行分离,实现了对较宽范围两相密度差液体的自动分液,较为方便。

4、优选的,所述分液罐体内设置有第一溢流堰和第二溢流堰,所述第一溢流堰将所述分液罐体分为重油分液腔和轻油分液腔,所述第一可动溢流面位于所述重油分液腔内,所述第二溢流堰将所述轻油分液腔分为第一轻油分液腔和第二轻油腔,所述第一出口与所述重油分液腔相连通,所述第二出口与所述第二轻油腔相连通,所述第一轻油分液腔内开设有出水口,且所述第一轻油分液腔内设置有第二可动溢流面,所述第二可动溢流面沿所述分液罐体的高度方向可定位的滑移。

5、通过采用上述技术方案,若油密度大于水密度时,重油相与水相在重油分液腔分离,重油并入下部重油相,水相溢过第一溢流堰进入第一轻油分液腔,重油多余部分由第一可动溢流面从第一出口溢出,水相在轻油分液腔中经第二套管由第一可动溢流面从出水口溢出;若油密度小于水密度时,水与轻油均向上移动并经过第一溢流堰溢流进入第一轻油分液腔,轻油-水混合相溢流入第一轻油分液腔后水相穿过轻油层进入下部水层,水相由第二可动溢流面从出水口溢出,多余的轻油从第二溢流堰溢至第二轻油腔内,从第二出口溢出。

6、优选的,所述重油分液腔内设置有第一套管,所述第一套管的一端与所述分液罐体顶部内壁相连,所述第一套管的另一端穿设有重油出料管,所述重油出料管与所述第一出口相连通,且所述重油出料管的外壁与所述第一出口的内壁贴合,所述第一可动溢流面用于与所述重油出料管远离所述第一出口的一端相连,所述第一轻油分液腔内设置有第二套管,所述第二套管的一端与所述分液罐体顶部内壁相连,所述第二套管的另一端穿设有出水管,所述出水管与所述出水口相连通,且所述出水管的外壁与所述出水口的内壁贴合,所述第二可动溢流面用于与所述出水管远离所述出水口的一端相连。

7、通过采用上述技术方案,由于重油出料管与第一出口相连通且重油出料管的外壁与第一出口的内壁贴合,故油水混合物需要先进入至第一套管,然后在第一可动溢流面处进行分层,油水混合物不会从第一出口直接排出,同理,由于出水管与出水口相连通且出水管的外壁与出水口的内壁贴合,故油水混合物需要先进入至第二套管,然后在第二可动溢流面处进行分层,油水混合物不会从出水口直接排出;若油密度大于水密度时,重油相与水相在重油分液腔分离,重油并入下部重油相,水相溢过第一溢流堰进入第一轻油分液腔,重油多余部分由第一套管下部进第一套管并由第一可动溢流面从第一出口溢出,水相在轻油分液腔中经第二套管由可动水溢流面从出水口溢出;若油密度小于水密度时,水与轻油均向上移动并经过第一溢流堰溢流进入第一轻油分液腔,轻油-水混合相溢流入第一轻油分液腔后水相穿过轻油层进入下部水层,水相由第二套管下部进入第二套管并由第二可动溢流面从出水口溢出,多余的轻油从第二溢流堰溢至第二轻油腔内,从第二出口溢出。

8、优选的,所述第一套管远离所述第一出口的一端设置有用于驱使所述第一可动溢流面沿所述分液罐体高度方向可定位的往复滑移的第一驱动气缸,所述第二套管远离所述出水管的一端设置有用于驱使所述第二可动溢流面沿所述分液罐体高度方向可定位的往复滑移的第二驱动气缸。

9、通过采用上述技术方案,通过第一驱动气缸和第二驱动气缸的工作,分别实现第一可动溢流面和第二可动溢流面的可定位的往复滑移,较为方便。

10、优选的,所述第一套管内设置有第一伸缩组件,所述第一伸缩组件的一端与所述第一驱动气缸相连,所述第一伸缩组件的另一端与所述重油出料管密封相连,所述第一可动溢流面位于所述第一伸缩组件远离所述重油出料管的一端;所述第二套管内设置有第二伸缩组件,所述第二伸缩组件的一端与所述第二驱动气缸相连,所述第二伸缩组件的另一端与所述出水管密封相连,所述第二可动溢流面位于所述第二伸缩组件远离所述出水管的一端。

11、通过采用上述技术方案,第一驱动气缸驱动第一伸缩组件伸缩调节,进而带动位于第一伸缩组件一端的第一可动溢流面进行位置调节;同理,第二驱动气缸驱动第二伸缩组件伸缩调节,进而带动位于第二伸缩组件一端的第二可动溢流面进行位置调节。

12、优选的,所述第一伸缩组件包括第一外筒和沿所述第一外筒长度方向可定位的滑移的第一内筒,所述第一外筒套设于所述第一内筒,所述第一外筒与所述重油出料管密封相连,所述第一内筒用于与所述第一驱动气缸相连,所述第一可动溢流面位于所述第一内筒远离所述第一外筒的一端;所述第二伸缩组件包括第二外筒和沿所述第二外筒长度方向可定位的滑移的第二内筒,所述第二外筒套设于所述第二内筒,所述第二外筒与所述出水管密封相连,所述第二内筒用于与所述第二驱动气缸相连,所述第二可动溢流面位于所述第二内筒远离所述第二外筒的一端。

13、通过采用上述技术方案,第一驱动气缸驱动第一内筒沿第一外筒长度方向可定位的滑移,进而带动位于第一内筒远离第一外筒的一端的第一可动溢流面进行位置调节;同理,第二驱动气缸驱动第二内筒沿第二外筒长度方向可定位的滑移,进而带动位于第二内筒远离第二外筒的一端的第二可动溢流面进行位置调节,较为方便。

14、优选的,所述第一内筒上套设有第一密封圈,所述第一外筒套设于所述第一密封圈,所述第一密封圈位于所述第一内筒靠近所述第一外筒的位置,所述第一密封圈的内壁与所述第一内筒的外壁相贴合,所述第一密封圈的外壁与所述第一外筒的内壁相贴合;所述第二内筒上套设有第二密封圈,所述第二外筒套设于所述第二密封圈,所述第二密封圈位于所述第二内筒靠近所述第二外筒的位置,所述第二密封圈的内壁与所述第二内筒的外壁相贴合,所述第二密封圈的外壁与所述第二外筒的内壁相贴合。

15、通过采用上述技术方案,第一密封圈的设置提高第一内筒和第一外筒之间的密封性,第二密封圈的设置提高第一内筒和第一外筒之间的密封性,降低油水混合物从第一内筒和第一外筒之间或第一内筒和第一外筒之间渗透影响油水混合物分层效果的概率。

16、优选的,所述分液罐体上设置有不止一个液体密度计,多个所述液体密度计分别用于监控轻油、水和重油三相的密度。

17、通过采用上述技术方案,液体密度计可以随时监控轻油、水、重油三相的密度,以轻油、水、重油三相的检测密度值为依据,计算出第一可动溢流面位置和第二可动溢流面位置,进而通过第一驱动气缸和第二驱动气缸分别将第一内筒和第二内筒定位于计算高度。

18、综上所述,本技术包括以下至少一种有益技术效果:

19、1. 油水混合物从混合物进口进入至分液罐体内静置分层,第一可动溢流面和第二可动溢流面可以根据不同密度比值的油水混合物沿分液罐体的高度方向往复滑移,使分液罐体可以适配于不同密度比的两相液体进行分离,实现了对较宽范围两相密度差液体的自动分液;

20、2.液体密度计随时监控轻油、水、重油三相的密度,以此为依据,计算出第一可动溢流面位置和第二可动溢流面位置,进而通过第一驱动气缸和第二驱动气缸分别将第一内筒和第二内筒定位于计算高度。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!