粉煤加氢气化与生物质热解耦合设备的制作方法

1.本公开涉及粉煤气化技术领域,尤其涉及一种粉煤加氢气化与生物质热解耦合设备。

背景技术:

2.对我国富煤贫油少气、生物质产量巨大的能源现状以及对环境保护的迫切需求,开展粉煤与生物质共热解燃烧技术可以发挥我国煤及生物质资源优势,可以实现煤的清洁高效利用以及低品位生物质燃料向高品位燃料的转变,同时改善热解液体及气体产物品质。

3.然而生物质密度小、不容易研磨等问题造成大颗粒生物质在气流床气化炉中很难与粉煤充分混合并完全发生热解气化,而生物质未充分热解则会产生重质焦油,容易造成气流床侵蚀损坏等问题。

技术实现要素:

4.为了解决上述技术问题或者至少部分地解决上述技术问题,本公开提供了一种粉煤加氢气化与生物质热解耦合设备。

5.本公开提供了一种粉煤加氢气化与生物质热解耦合设备,包括气流床气化炉;

6.所述气流床气化炉的顶部设置有可供氢气和粉煤进入的第一入口,以使所述氢气和所述粉煤在所述气流床气化炉内气化形成煤气化工艺气体和半焦;所述气流床气化炉的侧壁上设置有可供所述煤气化工艺气体排出的第一排气口;

7.所述气流床气化炉的侧壁中部设有可供生物质进入的第二入口,以使所述生物质与所述半焦混合并气化生成生物质工艺气体及半焦。

8.根据本公开的一种实施例,所述气流床气化炉包括粉煤加氢气化炉及生物质气化炉;所述粉煤加氢气化炉设于所述生物质气化炉上方,且所述粉煤加氢气化炉部分设于所述生物质气化炉内且与所述生物质气化炉连通。

9.根据本公开的一种实施例,所述粉煤加氢气化炉包括依次连通的第一炉体段和第二炉体段,且所述第二炉体段位于所述第一炉体段的底部;

10.所述第一入口设于所述第一炉体段的顶部,所述第一排气口位于所述第一炉体段的侧壁上靠近底部的位置,所述第二入口位于所述第二炉体段的侧壁上。

11.根据本公开的一种实施例,在沿所述第一炉体段至所述第二炉体段的方向,至少部分所述第二炉体段的直径逐渐增大。

12.根据本公开的一种实施例,所述第二入口处设置有用于向所述气流床气化炉内喷射所述生物质的进料喷嘴,且所述进料喷嘴的喷口相对于水平方向倾斜设置。

13.根据本公开的一种实施例,所述第二入口设置有多个,多个所述第二入口沿所述第二炉体段的周向间隔设置;所述进料喷嘴设置有多个,所述进料喷嘴与所述第二入口一一对应。

14.根据本公开的一种实施例,所述气流床气化炉内设置有缓冲件,所述缓冲件包括固定在所述气流床气化炉内的支撑柱以及设于所述支撑柱顶部的支撑板,且所述支撑板的两端朝向所述支撑柱倾斜和/或弯折。

15.根据本公开的一种实施例,所述粉煤加氢气化炉的炉壁与所述生物质气化炉的炉壁之间形成可供所述生物质工艺气体排出的第二排气口,且所述第二排气口高于所述第二炉体段的底端。

16.根据本公开的一种实施例,所述第二炉体段的底端低于所述支撑板的底端。

17.根据本公开的一种实施例,所述气流床气化炉的底部设置有可供所述半焦排出的排料口。

18.本公开实施例提供的技术方案与现有技术相比具有如下优点:

19.本公开提供了一种粉煤加氢气化与生物质热解耦合设备,包括气流床气化炉。通过在气流床气化炉的侧壁的中部设有可供生物质进入的第二入口,以使生物质与粉煤和氢气在气流床气化炉内气化生成的半焦混合并气化生成生物质工艺气体及半焦。也就是说,粉煤和氢气自气流床气化炉的顶部进入气流床气化炉内后发生气化反应生成煤气化工艺气体以及半焦,此时气流床气化炉内的温度较高,生物质在高温下不易产生焦油。此外,相比于自气流床气化炉的顶部进入的方式而言,生物质自气流床气化炉的侧壁的中部进入,从而可以降低生物质的气流速度,以此增大生物质与半焦的混合时间,且半焦本身的密度与生物质的密度相近,从而可以使得生物质和半焦之间的混合更充分,从而使得生物质与半焦充分混合并在高温下充分进行气化反应,从而不易产生焦油,避免焦油对气流床气化炉的炉壁内的高温熔渣流动侵蚀损坏以及油气分离困难等问题。

附图说明

20.此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本公开的实施例,并与说明书一起用于解释本公开的原理。

21.为了更清楚地说明本公开实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,对于本领域普通技术人员而言,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

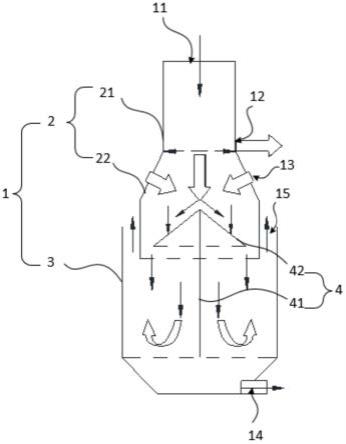

22.图1为本公开实施例所述一种粉煤加氢气化与生物质热解耦合设备的结构示意图;

23.图2为本公开实施例所述另一种粉煤加氢气化与生物质热解耦合设备的结构示意图;

24.图3为本公开实施例所述粉煤加氢气化与生物质热解耦合设备的第二炉体段的结构示意图。

25.其中,1、气流床气化炉;11、第一入口;12、第一排气口;13、第二入口;14、排料口;15、第二排气口;2、粉煤加氢气化炉;21、第一炉体段;22、第二炉体段;3、生物质气化炉;4、缓冲件;41、支撑柱;42、支撑板。

具体实施方式

26.为了能够更清楚地理解本公开的上述目的、特征和优点,下面将对本公开的方案

进行进一步描述。需要说明的是,在不冲突的情况下,本公开的实施例及实施例中的特征可以相互组合。

27.在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本公开,但本公开还可以采用其他不同于在此描述的方式来实施;显然,说明书中的实施例只是本公开的一部分实施例,而不是全部的实施例。

28.气流床气化炉是利用流体力学中的射流卷吸的原理,将煤粉和氢气等气化剂喷入气流床气化炉,射流引起卷吸和高温湍流,不断强化混合以充分进行气化反应。然而生物质密度小、不容易研磨等问题造成大颗粒生物质在气流床气化炉中很难与粉煤充分混合并完全发生热解气化;且生物质在气流床气化炉中的停留时间有限,大颗粒生物质内部难以充分热解产生重质焦油。

29.参照图1至图3所示,本实施例提供一种粉煤加氢气化与生物质热解耦合设备,包括气流床气化炉11,其主要利用流体力学中的射流卷吸的原理将物料混合后发生气化反应,以将生物质与粉煤充分混合后进行充分气化或热解反应,从而降低重质焦油的产量,以避免对设备造成危害。

30.其中,气流床气化炉1的顶部设置有可供氢气和粉煤进入的第一入口11,以使氢气和粉煤在气流床气化炉1内气化形成煤气化工艺气体和半焦。也就是说,氢气和粉煤经第一入口11进入至气流床气化炉1内后进行气化反应,气流床气化炉1内的反应条件通常为高温、高压的富氢条件,比如反应温度为700℃至1000℃之间,压力为5兆帕至10兆帕之间,粉煤和氢气反应形成甲烷混合气体、轻质芳烃油品和洁净半焦。甲烷混合气体作为煤气化工艺气体可以经气流床气化炉1的侧壁上的第一排气口12排出后进行分离,分离出的甲烷可以作为天然气原料,而分离出的氢气则回送至气流床气化炉1内作为气化剂继续与粉煤进行加氢气化反应。

31.即,通常气流床气化炉1内的进行气化反应所需的氢气通过外部供给,以满足气化反应所需,而本实施例中,煤气化工艺气体经分离后的氢气可以继续循环至气流床气化炉1内,从而实现氢气的循环再利用,以节省资源。

32.需要说明的是,氢气和粉煤进入气流床气化炉1内进行气化反应后可以进行激冷处理,激冷处理后的半焦则继续向下掉落后与经气流床气化炉1的侧壁的中部设置的第二入口13进入的生物质混合继续进行气化反应,以生成生物质工艺气体及半焦;而激冷处理后的煤气化工艺气体则经第一排气口12排出进行后续分离利用。

33.本实施例中,将可供生物质进入气流床气化炉1内的第二入口13设置在气流床气化炉1的侧壁的中部,这么设置的目的在于:粉煤与氢气进入气流床气化炉1内进行气化反应生成半焦等以后,半焦再与生物质在气流床气化炉1的中部进行混合,使得经第二入口13进入的生物质与下落的半焦之间形成冲击,以此减弱生物质以及半焦的下降速度,从而可以延长生物质和半焦的混合时间;并且气化后生成的半焦多为大孔、部分碳化的物质,因此半焦与生物质的颗粒大小以及密度等较为接近,二者具有相近的流速,所以更容易充分混合以使得后续的气化更为充分,因此不易产生焦油且还可以提高生物质气化或热解时产生的生物质工艺气体的气体热值和气化效率。

34.另外,由于粉煤与氢气在气流床气化炉1内进行气化反应时气化温度也较高(大于等于700℃),且生物质在高温下不易产生焦油,从而可以降低生物质气化产生的焦油的产

率,即便产生的少量焦油也可以被半焦吸附,不会对气流床气化炉1造成影响。

35.需要说明的是,生物质通常在100℃以上会热解产生焦油,从而附着在粉煤上影响气化效果,且焦油还会带走能量,使得最终生成的气体的热值较低。而生物质在高温(比如大于700℃)的条件下则不易产生焦油。具体可参照下表所示,根据生物质加热速率和热解终温可将生物质热解分为低温慢速热解,中温快速/中速/慢速热解,高温快速热解等,一般来说中等温度(500℃左右)、快速热解、极短的气相滞留时间主要用来增产液体产物,温度高于700℃的快速热解则主要以气体产物为主。由下表中生物质热解过程中增加停留时间和提高温度都有助于减少液体产率。

[0036][0037]

另外,生物质比如可以为木材等,生物质具有良好的反应活性,且氢碳比以及碱金属含量均比较高,因此与半焦共同进行热解气化,可以产生可供粉煤气化反应所需的氢气,即生物质可以作为良好的供氢剂。

[0038]

此外,由于生物质不需要从气流床气化炉1上部喷嘴进入,无需考虑到生物质在气流床气化炉1内射流卷吸对粒度的要求,生物质的粒度可以设置为0.25mm-1mm之间,经过本实施例的气流床气化炉1的结构优化能够实现生物质充分热解,从而即可以避免粒度太小易于随煤气化工艺气体或生物质工艺气体排出,也可以避免生物质和半焦的粒度过大无法完全热解。

[0039]

需要说明的是,为了实现半焦和生物质混合共气化的充分热解,生物质和加入比例为半焦含量的50%以下,且经试验发现,当半焦与生物质混合比例中的半焦占比大于50%时,气化生成的氢气中的氢气含量大于50%,并且生物质的含量越小,氢气含量越高。

[0040]

综上,本实施例提供的粉煤加氢气化与生物质热解耦合设备,粉煤和氢气自气流床气化炉1的顶部进入气流床气化炉1内后发生气化反应生成煤气化工艺气体以及半焦,此时气流床气化炉1内的温度较高。此外,生物质自气流床气化炉1的侧壁的中部进入,从而可以降低生物质的气流速度,以此增大生物质与半焦的混合时间,且半焦本身的密度与生物质的密度相近,从而可以使得生物质和半焦之间的混合更充分,从而使得生物质与半焦充分混合并在高温下充分进行气化反应,从而不易产生焦油,避免焦油对气流床气化炉1的炉壁内的高温熔渣流动侵蚀损坏以及油气分离困难等问题。

[0041]

具体实现时,参照图1和图2所示,气流床气化炉1包括粉煤加氢气化炉2及生物质气化炉3;粉煤加氢气化炉2设于生物质气化炉3上方,且粉煤加氢气化炉2部分设于生物质气化炉3内且与生物质气化炉3连通。也就是说,粉煤加氢气化炉2可以供氢气和粉煤进行气化反应并生成煤气化工艺气体以及半焦。此时,可以理解到第一入口11设置在粉煤加氢气化炉2的顶部,第一排气口12设于粉煤加氢气化炉2靠近底部的位置,第二入口13设于粉煤加氢气化炉2的中部。

[0042]

具体实现时,参照图1和图3所示,粉煤加氢气化炉2包括依次连通的第一炉体段21和第二炉体段22,且第二炉体段22位于第一炉体段21的底部,也就是说第一炉体段21和第二炉体段22沿自上而下的方向依次连接并连通。第一入口11设于第一炉体段21的顶部,第一排气口12位于第一炉体段21的侧壁上靠近底部的位置,第二入口13位于第二炉体段22的侧壁上,即使得第二入口13低于第一排气口12,以使得在第一炉体段21内经气化生成的煤气化工艺气体和半焦经激冷处理后,煤气化工艺气体经第一排气口12排出,半焦则继续向下掉落并与下方的第二入口13进入的生物质再次混合后进行气化。设置第二入口13低于第一排气口12,也可以避免煤气化工艺气体向下流动,从而影响生物质与半焦混合,造成半焦与生物质的混合不均匀,进而影响气化反应效果。

[0043]

具体实现时,参照图1和图3所示,在沿第一炉体段21至第二炉体段22的方向,至少部分第二炉体段22的直径逐渐增大。示例性的,第二炉体段22的至少一部分可以呈如图1所示的喇叭状结构,即可以为第二炉体段22与第一炉体段21连接的一部分呈喇叭状,喇叭状的顶端为窄口段,而底端为广口端,且第二炉体段22的远离第一炉体段21的一部分为直筒形,直筒形的筒径则为广口端的内径。

[0044]

示例性的,也可以为在沿第一炉体段21至第二炉体段22的方向上,第二炉体段22整体呈逐渐增大的喇叭状结构。

[0045]

将第二炉体段22的至少部分设置为直径逐渐增大,有助于降低单位直径面积上的半焦的浓度,使得半焦与生物质之间的混合可以更为充分均匀。同时由于第二炉体段22的直径逐渐增大,也可以降低裹挟半焦的生物质的下降速度,从而增加半焦与生物质的混合时间,以利于半焦与生物质的充分混合。

[0046]

具体实现时,参照图1和图3所示,第二入口13处设置有用于向气流床气化炉1内喷射生物质的进料喷嘴,且进料喷嘴的喷口相对于水平方向倾斜设置。具体的,可以将进料喷嘴设置在第二炉体段22的斜面上,使得进料喷嘴设置在第二炉体段22后,进料喷嘴可以倾斜地向半焦上喷入生物质。

[0047]

本实施例中,进料喷嘴与水平面之间的夹角可以设置为大于45

°

,比如可以设置为45

°

。进料喷嘴的倾斜角度设置为45

°

的目的在于:若进料喷嘴偏向上倾斜,即偏向第一排气口12倾斜,则会使得煤气化工艺气体裹挟生物质直接经第一排气口12排出,从而导致排出的煤气化工艺气体的除尘操作更为繁琐,且排出的生物质热解产物对煤气化工体气体则会造成污染。若进料喷嘴偏向下倾斜,即偏向气流床气化炉1的底部倾斜,则会导致生物质和半焦的混合时间减短,导致半焦与生物质的混合不充分,最终会产生较多的重质焦油,对气流床气化炉1造成危害,且不利于提高气化效率和气体热值。因此,将进料喷嘴的倾斜角度设置为45

°

,可以避免生物质被排出,也可以确保生物质与半焦的充分混合。

[0048]

具体实现时,参照图1所示,第二入口13设置有多个,多个第二入口13沿第二炉体

段22的周向间隔设置;进料喷嘴设置有多个,进料喷嘴与第二入口13一一对应。示例性的,本实施例中的进料喷嘴可以设置有4个或4个以上,4个或4个以上的进料喷嘴可以增加生物质的供给量,以确保生物质和半焦充分混合。

[0049]

具体实现时,参照图1和图2所示,气流床气化炉1内设置有缓冲件4,缓冲件4包括固定在气流床气化炉1内的支撑柱41以及设于支撑柱41顶部的支撑板42,且支撑板42的两端朝向支撑柱41倾斜和/或弯折。

[0050]

也就是说,为了进一步增加半焦与生物质的混合时间,使得混合更为充分均匀,因此可以通过设置缓冲件4,使得半焦与生物质冲击混合后可以落到支撑板42上,并缓慢在支撑板42上滑落最终掉落下去,以此延长混合时间,并降低下落速度,有利于半焦分散并与生物质充分混合。

[0051]

一种实现方式中,如图1所示,支撑板42可以为沿支撑柱41对称设置的两个子支撑板,两个子支撑板均相对于支撑柱41向下倾斜。另一种实现方式中,如图2所示,支撑板42可以为朝向背离支撑柱41的方向突出的弧形板件。具体的支撑板42的形状和结构可以根据实际需要设置,本实施例对此不做具体限定。

[0052]

另外,本实施例中,通过设置支撑板42,可以使得生物质与半焦气化后产生的生物质工艺气体由粉煤加氢气化炉2的炉壁与生物质气化炉3的炉壁之间形成的第二排气口15排出,以防止生物质或生物质与半焦气化生成的生物质工艺气体向上流动至粉煤加氢气化炉2内,即不会发生返流或者回流,即使发生返流也仅在支撑板42的下表面,而不会对粉煤加氢气化炉2内的气体造成影响。

[0053]

具体的,参照图1和图2所示,粉煤加氢气化炉2的炉壁与生物质气化炉3的炉壁之间形成可供生物质工艺气体排出的第二排气口15。也就是说,粉煤加氢气化炉2的外径小于生物质气化炉3的内径,以使得粉煤加氢气化炉2的底部部分嵌设在生物质气化炉3内,且粉煤加氢气化炉2的炉壁与生物质气化炉3的炉壁之间形成夹层间隙,该夹层间隙形成可供生物质工艺气体排出的第二排气口15,从而使得生物质与半焦气化反应后生成的生物质工艺气体可以经第二排气口15排出进行后续分离,具体可以参照煤气化工艺气体的分离利用过程;且生成的半焦可以经生物质气化炉3底部的排料口14排出。

[0054]

本实施例中,参照图1所示,还可以设置第二排气口15高于第二炉体段22的底端,使得生物质与半焦气化后产生的生物质工艺气体由第二排气口15排出。

[0055]

此外,第二炉体段22的底端低于支撑板42的底端,这么设置的目的在于,可以防止半焦和生物质混合后直接经第二排气口15排出,且可以使得生物质工艺气体向上流动后再排出,从而有利于气化后的生物质(主要为灰渣)从生物质工艺气体中沉降下来,以便于后续净化或分离生物质工艺气体。

[0056]

另外,粉煤加氢气化炉2的炉壁与生物质气化炉3的炉壁之间的夹层间隙形成第二排气口15,可以减少生物质工艺气体的排出量,为半焦和生物质工期华提供充分的时间。

[0057]

需要说明的是,在本文中,诸如“第一”和“第二”等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设

备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个

……”

限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。

[0058]

以上所述仅是本公开的具体实施方式,使本领域技术人员能够理解或实现本公开。对这些实施例的多种修改对本领域的技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本公开的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本公开将不会被限制于本文所述的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1