内燃机的控制方法以及内燃机的控制装置与流程

1.本发明涉及内燃机的控制。

背景技术:

2.在jp2009-281189a中公开了如下技术,即,利用带限矩器的阻尼器而在发动机失火时等限制过大转矩的传递。

技术实现要素:

3.在jp2009-281189a中,为了限制过大转矩的传递,作为阻尼器而需要采用带限矩器的阻尼器。

4.本发明就是鉴于这种问题而提出的,其目的在于不采用限矩器而限制过大转矩的传递,从而减轻施加于阻尼器的止动件的负荷。

5.本发明的某个方式的内燃机的控制方法,该内燃机设置有:发电机,其由内燃机的动力驱动;以及阻尼器,其在动力传递路径上设置于内燃机与发电机之间,对于内燃机,在气缸中产生失火时产生的转矩变动量的最大值,大于能够利用发电机的反转矩将阻尼器的位移抑制为小于产生阻尼器的止动件的抵接的位移的值,所述内燃机的控制方法包含如下工序,即,将内燃机的转矩限制在能够利用发电机的反转矩将阻尼器的位移控制为小于产生止动件的抵接的位移的范围内。

6.根据本发明的其他方式,提供与上述内燃机的控制方法对应的内燃机的控制装置。

附图说明

7.图1是表示车辆的要部的概略结构图。

8.图2是示意性地表示第2动力传递路径22的动力传递系统的图。

9.图3a是表示阻尼器的第1状态的图。

10.图3b是表示阻尼器的第2状态的图。

11.图4a是表示包含转矩变动在内的内燃机的运转区域的图。

12.图4b是表示与旋转速度相应的主阻尼器的扭转角的图。

具体实施方式

13.下面,参照附图对本发明的实施方式进行说明。

14.图1是表示车辆1的要部的概略结构图。车辆1具有内燃机3、发电用电机4、电池5、行驶用电机2以及控制器7。

15.内燃机3可以是汽油发动机或者柴油发动机中的任一者。飞轮3b设置于内燃机3的输出轴3a。飞轮3b在动力传递路径上构成设置于内燃机3与后述的阻尼器30之间的旋转部件。

16.发电用电机4由内燃机3的动力驱动而发电。发电用电机4构成发电机。

17.利用由发电用电机4发电所得的电力、以及由后述的行驶用电机2再生的电力对电池5进行充电。

18.利用电池5的电力对行驶用电机2进行驱动而对驱动轮6进行驱动。另外,行驶用电机2还具有在减速时等伴随着驱动轮6的旋转被带动而作为电力使减速能量再生的所谓再生功能。

19.控制器7进行行驶用电机2、内燃机3以及发电用电机4的控制。控制器7由具有中央运算装置(cpu)、只读存储器(rom)、随机访问存储器(ram)以及输入输出接口(i/o接口)的微机构成。还可以由多个微机构成控制器7。控制器7被输入来自包含用于对内燃机3的旋转速度ne进行检测的旋转速度传感器、用于对加速器开度apo进行检测的加速器开度传感器、用于对车速vsp进行检测的车速传感器等在内的各种传感器/开关类的信号。

20.车辆1具有第1动力传递路径21以及第2动力传递路径22。第1动力传递路径21在行驶用电机2与驱动轮6之间传递动力。第2动力传递路径22在内燃机3与发电用电机4之间传递动力。第1动力传递路径21及第2动力传递路径22是相互独立的动力传递路径、即未从第1动力传递路径21以及第2动力传递路径22的一者向另一者传递动力的动力传递路径。

21.第1动力传递路径21构成为具有:第1减速齿轮8,其设置于行驶用电机2的旋转轴2a;第2减速齿轮9,其与第1减速齿轮8啮合;第3减速齿轮10,其与第2减速齿轮9设置于同轴上且与差速齿轮12啮合;以及差速齿轮12,其设置于变速箱11。

22.第2动力传递路径22构成为具有:第4减速齿轮16,其设置于内燃机3的输出轴3a;第5减速齿轮17,其与第4减速齿轮16啮合;以及第6减速齿轮18,其设置于发电用电机4的旋转轴4a且与第5减速齿轮17啮合。第4减速齿轮16、第5减速齿轮17以及第6减速齿轮18构成设置于内燃机3以及发电用电机4之间的齿轮系19。

23.阻尼器30设置于第2动力传递路径22。阻尼器30设置于内燃机3的输出轴3a,使得输出轴3a的扭转振动衰减。

24.第1动力传递路径21以及第2动力传递路径22各自均不具有切断动力传递的要素,即,第1动力传递路径21以及第2动力传递路径22分别处于始终传递动力的状态。

25.上述结构的车辆1构成如下串联混合动力车辆,即,利用由内燃机3的动力驱动进行发电所得的发电用电机4的电力,由行驶用电机2对驱动轮6进行驱动。

26.图2是示意性地表示包含阻尼器30在内的第2动力传递路径22的动力传递系统的图。在第2动力传递路径22中,从内燃机3按照输出轴3a、飞轮3b、阻尼器30、输出轴3a、齿轮系19、发电用电机4的旋转轴4a、发电用电机4的顺序而传递内燃机3的动力。

27.阻尼器30构成为具有主阻尼器30a以及辅助阻尼器30b。主阻尼器30a具有对于从飞轮3b传递的内燃机3的转矩te而使得扭转振动衰减的功能。辅助阻尼器30b具有对于从第1轮毂31传递的转矩te而使得扭转振动衰减的功能。

28.主阻尼器30a构成为具有第1轮毂31以及主线圈33。第1轮毂31经由主线圈33而设置为能够在规定的角度范围相对于飞轮3b进行相对旋转。主线圈33在阻尼器30的周向上设置有多个。

29.辅助阻尼器30b构成为具有第2轮毂32以及辅助线圈34。第2轮毂32经由辅助线圈34而设置为能够在规定的角度范围相对于第1轮毂31进行相对旋转。辅助线圈34在阻尼器

30的周向上设置有多个。

30.多个辅助线圈34与多个主线圈33相比,将与每单位长度的压缩位移相应的弹力设定得较小,对于辅助线圈34,例如利用与主线圈33相比而弹簧常数更低的线圈。因此,如果内燃机3的动力输入至阻尼器30,则首先辅助阻尼器30b在主阻尼器30a之前开始发挥使扭转振动衰减的作用,在第1轮毂31以及第2轮毂32之间产生相对旋转。

31.图3a是表示阻尼器30的第1状态的图。图3b是表示阻尼器30的第2状态的图。图3a、图3b中示出了沿输出轴3a的轴向观察的阻尼器30的要部。

32.在内燃机3的动力未输入至阻尼器30的情况下,主阻尼器30a以及辅助阻尼器30b均成为图3a所示的第1状态。而且,如果内燃机3的动力从该状态输入至阻尼器30,则在弹簧常数较低一侧的辅助线圈34产生压缩,从而第1轮毂31相对于第2轮毂32开始相对旋转。即,在主阻尼器30a以及辅助阻尼器30b中,首先辅助阻尼器30b开始发挥使扭转振动衰减的作用。而且,如果第1轮毂31进一步旋转,则如图3b所示,第1轮毂31与设置于第2轮毂32的第2止动件32a抵接。第2止动件32a限制第1轮毂31相对于第2轮毂32的相对旋转。

33.如果第2轮毂32从图3b所示的第2状态与第1轮毂31一起旋转,则内燃机3的动力传递至齿轮系19。此时,如果主线圈33在主阻尼器30a中被压缩,则在第1轮毂31与飞轮3b之间产生相对旋转,主阻尼器30a起作用。只要直至与第1止动件31a产生抵接的状态为止而主线圈33未被压缩,则能确保主阻尼器30a的功能。第1止动件31a限制飞轮3b相对于第1轮毂31的相对旋转。在产生了过大输入时,飞轮3b与第1止动件31a抵接。可以从飞轮3b向主阻尼器30a例如经由圆盘状的板而传递内燃机3的动力。阻尼器30能够形成为还具有这种板的结构,在该情况下,可以利用该板构成与第1止动件30a抵接的旋转部件。

34.但是,在第2动力传递路径22中,谐振点设定为低于内燃机3的空转旋转速度区域。但是,如果内燃机3中产生失火,则因进行点火的气缸数减少而使得谐振点进入内燃机3的常用运转区域。

35.因此,如果在全负荷运转即利用wot(wide open throttle)使内燃机3发电运转时内燃机3中产生失火,则因内燃机3的旋转速度ne而产生谐振以及发散,从而过大输入的负荷有可能施加于第1止动件31a。

36.与此相对,例如,可以考虑将阻尼器30设为带限矩器的阻尼器。然而,在该情况下,在成本方面有可能不利。

37.另外,例如,还考虑利用发电用电机4的反转矩将主阻尼器30a的位移抑制为小于与第1止动件31a产生抵接的位移,由此防止第1止动件31a的抵接。

38.然而,在气缸中产生失火时产生的内燃机3的转矩te的变动量的最大值,大于能够利用发电用电机4的反转矩将主阻尼器30a的位移抑制为小于与第1止动件31a产生抵接的位移的值。因此,在该情况下,无法防止第1止动件31a的抵接。

39.除此以外,例如,还可以考虑增加与扭转角θ相应的阻尼器30的转矩滞后而防止谐振。然而,在该情况下,基于空转运转时的辅助阻尼器30b的旋转抑制功能受到影响的结果,在内燃机3的低转矩区域产生打齿噪声,有可能导致阻尼器功能下降。

40.鉴于这种情形,在本实施方式中,控制器7利用发电用电机4的反转矩在能够将主阻尼器30a的位移控制为小于与第1止动件31a产生抵接的位移的范围内限制内燃机3的转矩te。

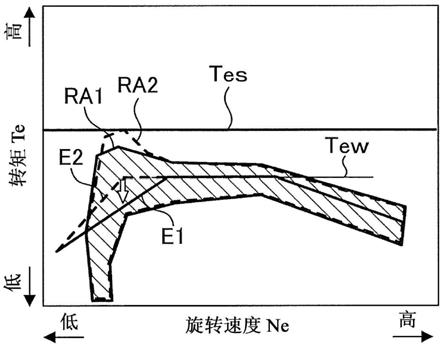

41.图4a是表示包含转矩te的变动在内的内燃机3的运转区域的图。图4b是表示与旋转速度ne相应的主阻尼器30a的扭转角θ的图。在图4a、图4b中,由虚线一并表示对比例的情况。对比例表示控制器7未限制内燃机3的转矩te的情况。

42.在对比例的情况下,如图4a所示,基于预先设定的发动机性能线e2而使内燃机3运转。其结果,内燃机3的运转区域是因转矩te的变动而使得发动机性能线e2向上下侧扩展的区域ra2。另外,如图4b所示,扭转角θ在与区域ra2相应的区域rb2内变动。

43.在对比例的情况下,在利用wot使内燃机3发电运转时,无法将转矩te控制在能够利用发电用电机4的反转矩将主阻尼器30a的位移控制为小于与第1止动件31a产生抵接的位移的范围内。其结果,如图4a所示,转矩te达到与第1止动件31a产生抵接的止动件转矩tes。另外,如图4b所示,扭转角θ达到相对于第1止动件31a的抵接角度θs。转矩te以在发动机性能线e2设定的wot转矩tew而达到止动件转矩tes。

44.在本实施方式的情况下,以如上所述方式限制内燃机3的转矩te。基于使发动机性能线e2中的wot转矩tew在旋转速度ne较低一侧降低至低于wot转矩tew的转矩而获得的发动机性能线e1,使内燃机3运转,由此以上述方式限制转矩te。换言之,这种发动机性能线e1成为与发动机性能线e2相比将达到wot转矩tew的旋转速度ne设定于高旋转速度ne侧的发动机性能线。

45.基于发动机性能线e1使内燃机3运转,从而在内燃机运转中始终限制转矩te。因此,根据内燃机3运转的情况限制转矩te。其结果,在本实施方式中,如图4a所示,内燃机3的运转区域成为未达到止动件转矩tes的区域ra1。另外,如图4b所示,扭转角θ在与区域ra1相应的区域rb1内变动,未达到抵接角度θs。

46.例如能够利用对应图数据,根据旋转速度ne以及转矩te而预先设定发动机性能线e1。如上所述,以限制转矩te的方式构成的控制器7形成为具有控制部的结构。

47.接下来,对本实施方式的主要作用效果进行说明。

48.本实施方式所涉及的内燃机3的控制方法是如下内燃机3的控制方法,该内燃机3设置有:发电用电机4,其由内燃机3的动力驱动;以及阻尼器30,其在动力传递路径上设置于内燃机3与发电用电机4之间,对于内燃机3,在气缸产生失火时产生的转矩变动量的最大值,大于能够利用发电用电机4的反转矩将阻尼器30的主阻尼器30a的位移抑制为小于与第1止动件31a产生抵接的位移的值,该内燃机3的控制方法包含如下工序,即,将内燃机3的转矩te限制在能够利用发电用电机4的反转矩将主阻尼器30a的位移控制为小于与第1止动件31a产生抵接的位移的范围内。

49.根据这种方法,在未与第1止动件31a产生抵接的范围内使内燃机3运转,因此能够不采用带限矩器的阻尼器而限制过大转矩的传递。因此,根据这种方法,能够减轻施加于第1止动件31a的负荷。

50.在判定失火之后限制转矩te的情况下,在从产生失火起直至开始限制转矩te为止的期间,有可能使得负荷施加于第1止动件31a。

51.在本实施方式中,根据内燃机3运转的情况而限制内燃机3的转矩te。因此,始终限制转矩te而能够避免对第1止动件31a产生负荷。

52.在本实施方式中,阻尼器30构成为具有主阻尼器30a以及辅助阻尼器30b。第1止动件31a设置于第1轮毂31。在动力传递路径上,设置于内燃机3与阻尼器30之间的飞轮3b与第

1止动件31a抵接。

53.本实施方式所涉及的方法能够在这样构成阻尼器30的情况下,不会为了防止谐振而使阻尼器30的转矩滞后增加即可。其结果,通过使转矩滞后增加,能够避免空转运转时的辅助阻尼器30b的旋转抑制功能受到影响而导致阻尼器功能下降的事态。

54.在本实施方式中,内燃机3具有:行驶用电机2,其利用由发电用电机4发电所得的电力对驱动轮6进行驱动;第1动力传递路径21,其在行驶用电机2与驱动轮6之间传递动力;以及第2动力传递路径22,其在内燃机3与发电用电机4之间传递动力,阻尼器30搭载于设置于第2动力传递路径22的串联混合动力车辆即车辆1。

55.本实施方式所涉及的方法,在内燃机3搭载于这种串联混合动力车辆的情况下,因内燃机3的失火产生谐振以及发散而能够减轻施加于第1止动件31a的负荷。

56.以上对本发明的实施方式进行了说明,上述实施方式不过示出了本发明的应用例的一部分,其主旨并非将本发明的技术范围限定为上述实施方式的具体结构。

57.在上述实施方式中,对阻尼器30具有主阻尼器30a以及辅助阻尼器30b的情况进行了说明。然而,还可以使用阻尼器30不具有辅助阻尼器30b的阻尼器。在该情况下,通过在不与第1止动件31a产生抵接的范围内使内燃机3运转而能够减轻对第1止动件31a的负荷。

58.在上述实施方式中,对内燃机3的控制方法以及控制部由单个控制器7实现的情况进行了说明。然而,内燃机3的控制方法以及控制部例如可以通过多个控制器的组合而实现。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1