绿能发电相互支援系统的制作方法

1.本发明有关于一种电力装置,特别是一种设置于海岸,以海洋取代水库并相互支援的绿能发电相互支援系统。

背景技术:

2.自1795年历经3次工业革命以来,人类不知不觉忽视对地球的伤害,美国副总统高尔在2006年所发表的《不愿面对的真相》明白的说出了碳排放造成温室效应对地球的影响。

3.如今各国开始重视的绿能,如太阳能所覆盖的面积,已影响动植物的生态,核能在不安定的地表及核废料已被排除绿能的行列,风力发电的不稳定,如再建大型储电厂,所耗成本又将转给消费者,电费将提高,将来电池废料又将造成环保上的一大浩劫。

4.现行获得能源的方式,包括火力、水力、天然气、太阳能电池、风力、以及核能等,这些属于较普遍的方式,但除了水力、太阳能电池及风力之外的能源获取方式,都会对环境产生较大的污染,因此在目前环保意识抬头的情况下,属于再生能源的水力、太阳能电池及风力的发展较为受到瞩目。

5.在水力、太阳能电池、风力等再生能源的发电方式中,又以水力最为稳定、最便于应用,但习知水力发电常需要建造水库及大型变电厂,整体的建构成本昂贵、技术复杂;另一方面,近来极端气候频繁地出现,一但遇到河川的干旱季节,便有无法发电的状况产生;但是海洋水源无穷无尽却鲜少被开发利用于发电用途。

技术实现要素:

6.本发明绿能发电相互支援系统的主要目的,即在于提供一种由海水提供装置水源来发电,不需依赖人造巨型水库,并可设立多组本发明相互支援。

7.本发明的绿能发电相互支援系统,其包括:一第一发电系统本体,其包括一第一进水道,其有一第一进水端及一第一出水端,该第一进水道由该第一进水端以一预定角度向下倾斜延伸到第一出水端,该第一进水端与该第一出水端之间间隔设有多个第一水车;一第一水力发电模组,其有一第二进水端、一水力发电单元及一第二出水端,该第二进水端与该第一出水端连通;多个第一出水道,其位于该第一进水道的两侧,各第一出水道分别包括一第一下降段、至少一第一上升段、至少一第二下降段、至少一第二上升段及一第三上升段,各第一下降段的一端与该第二出水端连通,各第一下降段另一端与各第一上升段连通,各第二下降段与各第二上升段数量相等并组合成一向上延伸的阶梯结构,该第二上升段的另一端与该第三上升段连通,该第三上升段有一出水口用以使海水流出,各第一上升段、各第二上升段及该第三上升段分别设有一内凹状蜗杆,各第一水车的两端分别以一驱动轴与各内凹状蜗杆连接,且各内凹状蜗杆分别连接一马达,各马达与该水力发电单元电性连接,该水力发电单元所产生电力的40%用于驱动各马达,同时利用海水冲击各第一水车产生的动力驱动

各内凹状蜗杆,以及利用各马达驱动各内凹状蜗杆,使海水排出;一第二发电系统本体,其包括一第一进水道,其有一第一进水端及一第一出水端,该第一进水道由该第一进水端以一预定角度向下倾斜延伸到第一出水端,该第一进水端与该第一出水端之间设间隔设有多个第一水车;一第二水力发电模组,其包括有一第二进水端、一水力发电单元及一第二出水端,该第二进水端与该第一出水端连通;多个第二出水道,其包括一第一下降段、至少一第一上升段、至少一第二下降段、至少一第二上升段及一第三上升段,该第一下降段的一端与该第二出水端连通,该第一下降段另一端与该第一上升段连通,该第二下降段与该第二上升段数量相等并组合成一向上延伸的阶梯结构,该第二上升段的另一端与该第三上升段连通,该第三上升段有一出水口用以使海水流出,各第一上升段、各第二上升段及该第三上升段分别设有一内凹状蜗杆,各第一水车的两端分别以一驱动轴与各内凹状蜗杆连接,且各内凹状蜗杆分别连接一马达,各马达与该水力发电单元电性连接,该水力发电单元所产生电力的30%用于驱动该第一发电系统本体的各马达,利用海水冲击各第一水车产生的动力驱动各内凹状蜗杆,以及利用各马达驱动各内凹状蜗杆,使海水排出;一第三发电系统本体,其包括一第一进水道,其有一第一进水端及一第一出水端,该第一进水道由该第一进水端以一预定角度向下倾斜延伸到第一出水端,该第一进水端与该第一出水端之间设间隔设有多个第一水车;一第三水力发电模组,其与该第一水力发电模组电性连接,并具有一第二进水端、一水力发电单元及一第二出水端,该第二进水端与该第一出水端连通;多个第三出水道,其包括一第一下降段、至少一第一上升段、至少一第二下降段、至少一第二上升段及一第三上升段,该第一下降段的一端与该第二出水端连通,该第一下降段另一端与该第一上升段连通,该第二下降段与该第二上升段数量相等并组合成一向上延伸的阶梯结构,该第二上升段的另一端与该第三上升段连通,该第三上升段有一出水口用以使海水流出,各第一上升段、各第二上升段及该第三上升段分别设有一内凹状蜗杆,各第一水车的两端分别以一驱动轴与各内凹状蜗杆连接,且各内凹状蜗杆分别连接一马达,各马达与该水力发电单元电性连接,该水力发电单元所产生电力的30%用于驱动该第一发电系统本体的各马达,利用海水冲击各第一水车产生的动力驱动各内凹状蜗杆,以及利用各马达驱动各内凹状蜗杆,使海水排出;及一厂体,其位于地下,该厂体容纳该第一发电系统本体、该第二发电系统本体及该第三发电系统本体。

8.作为进一步的技术方案,该第一发电系统本体、该第二发电系统本体及该第三发电系统本体的第一进水端设置于海平面高度之下。

9.作为进一步的技术方案,该第一发电系统本体、该第二发电系统本体及该第三发电系统本体的第一进水道在与该第一水力发电模组、该第二水力发电模组及该第三水力发电模组连接之前有一弯道使该第一发电系统本体、该第二发电系统本体及该第三发电系统本体的第一出水端朝向海洋方向。

10.作为进一步的技术方案,该第一发电系统本体、该第二发电系统本体及该第三发电系统本体的第一进水道设有滤网。

11.作为进一步的技术方案,该第一发电系统本体、该第二发电系统本体及该第三发电系统本体的第一进水道设有进水闸门。

12.作为进一步的技术方案,该第一发电系统本体、该第二发电系统本体及该第三发电系统本体的出水口连接一海水养殖设施。

13.作为进一步的技术方案,该第二下降段下降的垂直高度小于该第二上升段上升的垂直高度。

附图说明

14.下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细的说明。

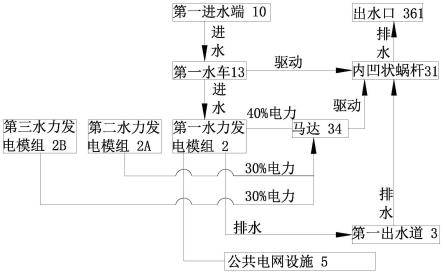

15.图1为本发明的原理示意图;图2为本发明的实施例(一)的示意图;图3为本发明的内凹状蜗杆的立体外观图;图4为本发明的实施例(一)的架构示意图;图5为本发明的实施例(一)并联时的示意图;图6为第二图的俯视示意图;图7为本发明的实施例(二)的俯视示意图。

16.附图标记说明1

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第一进水道1a

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第一进水道1b

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第一进水道10

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第一进水端11

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第一出水端12

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

弯道13

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第一水车131

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

驱动轴2

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第一水力发电模组2a

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第二水力发电模组2b

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第三水力发电模组20

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第二进水端21

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第二出水端22

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

水力发电单元22a

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

水力发电单元22b

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

水力发电单元3

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第一出水道3a

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第二出水道3b

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第三出水道30

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第一下降段32

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第一上升段31

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

内凹状蜗杆

31a

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

内凹状蜗杆31b

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

内凹状蜗杆33

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第二下降段34

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

马达35

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第二上升段36

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第三上升段361

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

出水口361a

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

出水口361b

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

出水口4

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

厂体5

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

公共电网设施a

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

海洋b

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

堤防c

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

蓄水池d

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

海水养殖设施。

具体实施方式

17.下面结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本发明,但是本发明还可以采用其他不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本发明内涵的情况下做类似推广,因此本发明不受下面公开的具体实施例的限制。

18.请参照图1,以下阐述本发明的应用原理:一、本发明建于海岸堤防边,进水口置于海中潮差之下,以便不中断提备海水能量,管线将海水以45度下冲到堤防边的掩体式地下发电厂,在管线里的海水进入电厂,同时转动水车与齿轮,传动轴带动螺旋往上转的内凹状蜗杆,水车的数量跟管线的长度、水车的组数,以发电机功率大小来决定,然后管线以360度向下转弯,以45度下切到发电机的深度,再由前面用水车、齿轮、传动轴所带动的螺旋内凹状蜗杆,顺着阶梯将海水往上卷。

19.因目标是卷到地平线,为避免违反热力学定律,能量守恒问题,在用本发明人所创的模式中,用3组功率相同的装置a组、b组、c组来交叉运用,在3组同时发电后,因海水要卷到地平线,各组卷上地平线能量需百分之百,在各组内凹状蜗杆上方装上马达,为取得a组所发出的全部绿电,用b组、c组所发出的部分电力提供,a组的马达转换成动能跟内凹状蜗杆转速相同,强制性的向上转动。

20.为使3组装置海水到地平线的数据如下:a组、b组、c组3组在独立运作之下,发电后海水在管线中因后面海水挤压上冲的能量3组各得40%,3组在水车卷动各个内凹状蜗杆都能得到40%的能量,a组在b组、c组各提供35%的电能共70%的电能,用a组马达转换成动能,那a组可得能量为40%+40%+70%=150%。

21.b、c组一样的模式,在管线中海水上冲各自得40%,加上由水车卷动内凹状蜗杆各得40%,因b组、c组各提供35%给a组,所以b组能量为自存电能65%+40%+40%,而c组跟b组一样,65%+40%+40%,在能量转换中大约3组各得70%,那a组换算为105%,而b组、c组为各

101.5%,所以3组都可以上地平线。

22.本发明进水口有围网避免异物进入,海水进发电厂前有闸控制水量打开和关闭。

23.二、备用方法:以上方法是3组能量相同功率的方法来计算,为取得a组全部绿电,如能量还不能守恒,那也可增加相同功率的组数,例如b组、c组、d组、e组来增加能量取得a组全部绿能。

24.另一种方法是用更大口径来取得海水,供应b、c组加大发电机的电能,用更强大的马达转换成动能,强制性的将海水卷上地平线。

25.三、本发明的利益可能性:1.如以上的方法为有效,那可模组化,使无资源的国家成为能源输出国。

26.2.在海水发电后,上到地平线,可利用于养殖、海水淡化厂、海水游乐场。

27.请参阅图2,详细说明本发明实施方式,本发明的绿能发电相互支援系统,包括有一第一发电系统本体,该第一发电系统本体包括一第一进水道1,其有一第一进水端10及一第一出水端11,第一进水道1由第一进水端10以一预定角度向下倾斜延伸到第一出水端11,第一进水道1在与第一水力发电模组2连通之前设有一个360度的弯道12,借此加强海水冲击力量,第一进水端10与第一出水端11之间间隔设有多个第一水车13;一第一水力发电模组2,其有一第二进水端20、一第二出水端21及一水力发电单元22,第二进水端20与第一出水端11连通,第一水力发电模组2设于地底深度到达一定深度之处;多个第一出水道3,其包括一第一下降段30、至少一第一上升段32、至少一第二下降段33、至少一第二上升段35及一第三上升段36,第一下降段30的一端与第二出水端21连通,第一下降段30另一端与第一上升段32连通,第二下降段33与第二上升段35数量相等并组合成一向上延伸的阶梯结构,第二下降段33下降的垂直高度小于第二上升段35上升的垂直高度,最后的第二上升段35的另一端与第三上升段36连通,第三上升段36有一出水口361用以使海水排出,请参阅图3,各第一上升段32、各第二上升段35及该第三上升段36分别设有一内凹状蜗杆31,各第一水车13的两端分别以一驱动轴131与各内凹状蜗杆31连接,且各内凹状蜗杆31分别连接一马达34,各马达34与该水力发电单元22电性连接,该水力发电单元22所产生电力的40%用于驱动各马达34,利用海水冲击各第一水车13以驱动轴131驱动各内凹状蜗杆31,以及同时以各马达34驱动各内凹状蜗杆31,并且能够通过调节各马达34的转速,使其与受海水冲击动作的第一水车13的转速相同,因此各内凹状蜗杆31具有较大的动力将海水排出。

28.在本实施例中使用三个第二下降段33及三个第二上升段35,故有三个第一水车13,但数目不在此限,各内凹状蜗杆31的数量可随本发明的深度增加,也可视排水量需求增加第一出水道3的数量或使第一下降段30连接多个第一上升段32后,再连接多个后续管道、水车及内凹状蜗杆增加排水量;一厂体4,其位于地下,厂体4容纳第一进水道1、第一水力发电模组2及第一出水道3,厂体4可设于海岸边的堤防b之内。第一水力发电模组2同时电性连接公共电网设施5例如变电所,来提供电力给公共电网。

29.第一水车13可被海水推动旋转而产生机械动力,再通过驱动轴131将机械动力传导至各内凹状蜗杆31,各内凹状蜗杆31可为一螺杆型的装置,以螺杆旋转来将海水向高处

运送离开。

30.图4说明本发明的架构与流程,第一进水端10可设置于海平面高度之下,使海水自然流入本发明;海水从第一进水道1流入后,利用海水冲击各第一水车13以驱动轴131驱动各内凹状蜗杆31,再流动至水力发电单元22进行发电,该水力发电单元22所产生电力的40%用于驱动各马达34,以各马达34驱动各内凹状蜗杆31,使海水排出。

31.本发明也可互相并联支援,请参照图4及图5,在本实施例中,除了前述第一发电系统本体之外,还包括一第二发电系统本体及一第三发电系统本体。

32.在本实施例中,该第一发电系统本体的该第一水力发电模组2所产生电力的40%用于驱动各内凹状蜗杆31。

33.第二发电系统本体,其包括一第一进水道1a,其有一第一进水端及一第一出水端,该第一进水道由该第一进水端以一预定角度向下倾斜延伸到第一出水端,该第一进水端与该第一出水端之间间隔设有多个第一水车;一第二水力发电模组2a,其与该第一水力发电模组2电性连接,并具有一第二进水端、一水力发电单元22a及一第二出水端,该第二进水端与该第一出水端连通;多个第二出水道3a,其包括一第一下降段30、至少一第一上升段32、至少一第二下降段33、至少一第二上升段35及一第三上升段36,第一下降段30的一端与第二出水端21连通,第一下降段30另一端与第一上升段32连通,第二下降段33与第二上升段35数量相等并组合成一向上延伸的阶梯结构,第二下降段33下降的垂直高度小于第二上升段35上升的垂直高度,最后的第二上升段35的另一端与第三上升段36连通,第三上升段36有一出水口361用以使海水排出,各第一上升段32、各第二上升段35及该第三上升段36分别设有一内凹状蜗杆31a,各第一水车13的两端分别以一驱动轴131与各内凹状蜗杆31a连接,且各内凹状蜗杆31a分别与一马达34连接,各马达34与该水力发电单元22a电性连接,该水力发电单元22a所产生电力的30%用于驱动该第一发电系统本体的各马达34,利用海水冲击各第一水车13以驱动轴131驱动各内凹状蜗杆31a,以及同时以各马达34驱动各内凹状蜗杆31a,并且能够通过调节各马达34的转速,使其与受海水冲击动作的第一水车13的转速相同,因此各内凹状蜗杆31a具有较大的动力将海水排出。

34.一第三发电系统本体,其包括一第一进水道,其有一第一进水端及一第一出水端,该第一进水道由该第一进水端以一预定角度向下倾斜延伸到第一出水端,该第一进水端与该第一出水端之间间隔设有多个第一水车;第三水力发电模组2b,其与该第一水力发电模组2电性连接,并具有一第二进水端、一水力发电单元22b及一第二出水端,该第二进水端与该第一出水端连通;多个第三出水道3b,其包括一第一下降段、至少一第一上升段、至少一第二下降段、至少一第二上升段及一第三上升段,该第一下降段的一端与该第二出水端连通,该第一下降段另一端与该第一上升段连通,该第二下降段与该第二上升段数量相等并组合成一向上延伸的阶梯结构,该第二下降段下降的垂直高度小于该第二上升段上升的垂直高度,最后的该第二上升段的另一端与该第三上升段连通,该第三上升段有一出水口用以使海水流出,各第一上升段32、各第二上升段35及该第三上升段36分别设有一内凹状蜗杆31b,各第一水车13的两端分别以一驱动轴131与各内凹状蜗杆31b连接,且各内凹状蜗杆31b分别连接一马达34,各马达34与该水力发电单元22b电性连接,该水力发电单元22b所产生电力的

30%用于驱动该第一发电系统本体的各马达34,利用海水冲击各第一水车13以驱动轴131驱动各内凹状蜗杆31b,以及同时以各马达34驱动各内凹状蜗杆31b,并且能够通过调节各马达34的转速,使其与受海水冲击动作的第一水车13的转速相同,因此各内凹状蜗杆31a具有较大的动力将海水排出。

35.利用水力发电单元22a、22b分别供应30%的电力至第一发电系统本体的各马达34,加上水力发电单元22的40%电力,合计100%电力,使第一发电系统本体的各马达34有充足的电力能够运用,足以将海水排出。

36.第一发电系统本体、第二发电系统本体及第三发电系统本体可以彼此支援电力来驱动各自的各内凹状蜗杆31进行排水,例如图5中水力发电单元22a与水力发电单元22的各马达34电性连接用以驱动各内凹状蜗杆31进行排水,其余电力就可以供给公共电网设施5。

37.第一进水端10可设置于海洋a的海平面高度之下,不须外力即可引进海水,故不需要另辟储水系统如传统水库,第一进水道1可增设滤网(未绘制)或进水闸门(未绘制)。第三上升段36可如图6中转弯延伸到与第一进水道1分别朝向不同的方向,避免互相冲突。如图7的实施例(二)将出水口361连接到一海水养殖设施d增加经济效益。出水口361可设置于海平面高度之下的地平面,使本发明可以将第一进水端10与出水口361之间不同高度的重力位能差距转变成电力使用。

38.以上说明内容仅为本发明较佳实施例,显然,所描述的实施例仅仅是本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1