节能型发动机冷却系统的制作方法

1.本公开涉及具有用于冷却发动机缸体(engine block)和气缸盖的发动机冷却系统的内燃发动机。

背景技术:

2.发动机部件(例如发动机缸体和气缸盖)需要冷却系统,以保持发动机的高效率的和有效的运行。以大体上的均一方式冷却发动机会带来与冷却剂分布、热传递、压力变化、和发动机的其他动力学以及制造相关部件的工艺相关联的各种挑战。

技术实现要素:

3.各种实施例提供了一种发动机组件和在发动机组件和相关的部件中分配冷却剂的方法。

4.在一个实施例中,发动机组件包括气缸体和气缸盖,气缸盖联接到气缸体,使得气缸盖与气缸体流体连通。气缸体包括设置在该气缸体中的至少两个气缸体开口、设置在至少两个气缸体开口之间的气缸体入口、以及连接到气缸体入口的多个气缸体通路(passage)。多个气缸体通路包括用于至少两个气缸体开口中的第一气缸体开口的连接在气缸体入口和第一气缸体出口之间的第一通路。多个气缸体通路包括用于第一气缸体开口的连接在气缸体入口和第二气缸体出口之间的第二通路。多个气缸体通路包括用于第一气缸体开口的连接在气缸体入口和第三气缸体出口之间的第三通路。气缸盖被配置成经由第一气缸体出口、第二气缸体出口和第三气缸体出口从气缸体接收流体。

5.在一个实施例中,所述第一通路被配置成引导流体在所述气缸体的排气侧上流动,所述第二通路被配置成引导流体围绕所述第一气缸体开口的第一侧流动到所述气缸体的进气侧,所述第三通路被配置成引导流体围绕所述第一气缸体开口的第二侧流动至所述进气侧,所述第一气缸体开口的第一侧与所述第一气缸体开口的第二侧相对。

6.在一个实施例中,所述发动机组件还包括冷却剂歧管,所述冷却剂歧管联接到所述气缸体,所述冷却剂歧管与所述气缸体入口流体连通。

7.在一个实施例中,所述多个气缸体通路还包括:

8.用于所述至少两个气缸体开口中的第二气缸体开口的连接在所述气缸体入口和第一气缸体出口之间的第一通路,所述第二气缸体开口的第一通路被配置成引导流体在所述气缸体的排气侧上流动;

9.用于所述第二气缸体开口的连接在所述气缸体入口和第二气缸体出口之间的第二通路,所述第二气缸体开口的所述第二通路被配置成引导流体围绕所述第二气缸体开口的第一侧流动至所述气缸体的进气侧;和

10.用于所述第二气缸体开口的连接在所述气缸体入口和第三气缸体出口之间的第三通路,所述第二气缸体开口的所述第三通路被配置成引导流体围绕所述第二气缸体开口的第二侧流动至所述进气侧,其中所述第二气缸体开口的所述第一侧与所述第二气缸体开

口的所述第二侧相对。

11.在一个实施例中,所述气缸盖包括下气缸盖部分和上气缸盖部分,所述下气缸盖部分从所述气缸体接收流体并将所述流体引导至所述上气缸盖部分。

12.在一个实施例中,所述下气缸盖部分包括至少两个下气缸盖水套,所述至少两个下气缸盖水套中的每一个包括:

13.第一入口,其对应于所述第一气缸体开口或所述第二气缸体开口的所述第一气缸体出口,并被配置成在所述排气侧从所述第一气缸体开口或所述第二气缸体开口的所述第一气缸体出口接收所述流体;

14.第二入口,其对应于所述第一气缸体开口或所述第二气缸体开口的所述第二气缸体出口,并且被配置成在所述进气侧从所述第一气缸体开口或所述第二气缸体开口的所述第二气缸体出口接收所述流体;和

15.第三入口,其对应于所述第一气缸体开口或所述第二气缸体开口的所述第三气缸体出口,并且被配置成在所述进气侧从所述第一气缸体开口或所述第二气缸体开口的所述第三气缸体出口接收所述流体。

16.在一个实施例中,所述至少两个下气缸盖水套由单独的砂芯铸件形成。

17.在一个实施例中,所述至少两个气缸体开口包括六个气缸体开口。

18.在一个实施例中,所述气缸盖包括气缸盖冷却剂歧管,所述气缸盖冷却剂歧管被配置成将所述流体从第一气缸的排气端口传输到相邻气缸的排气端口并且使所述流体围绕所述相邻气缸的所述排气端口传输。

19.在一个实施例中,所述第一气缸体开口或所述第二气缸体开口的所述第一气缸体出口、所述第二气缸体出口和所述第三气缸体出口在所述气缸体和每个下气缸盖水套之间产生并行的流体流,其中所述流体流由所述第一入口从所述第一气缸体开口或所述第二气缸体开口的所述第一气缸体出口接收,所述流体流由所述第二入口从所述第一气缸体开口或所述第二气缸体开口的所述第二气缸体出口接收,所述流体流由所述第三入口从所述第一气缸体开口或所述第二气缸体开口的所述第三气缸体出口接收。

20.在一个实施例中,所述气缸体入口与所述气缸体中的所述至少两个气缸体开口中的每一个大体等距地间隔开。

21.在另一个实施例中,一种用于发动机的冷却系统包括联接到气缸体的气缸体套(jacket),使得气缸体包括至少两个气缸体开口。气缸体套包括至少一个气缸体入口。至少一个气缸体入口位于气缸体上并且至少一个气缸体入口位于至少两个气缸体开口之间。气缸体套包括位于气缸体上的第一气缸体出口、位于气缸体上的第二气缸体出口、位于气缸体上的第三气缸体出口、以及多个气缸体通路。每个气缸体通路连接在至少一个气缸体入口与第一气缸体出口和第二气缸体出口中的至少一个之间。

22.在一个实施例中,所述至少一个气缸体入口位于所述气缸体的第一侧处,所述第一气缸体出口位于所述气缸体的所述第一侧处,所述第二气缸体出口位于所述气缸体的第二侧处,所述气缸体的第二侧与所述气缸体的所述第一侧相对,并且所述第三气缸体出口位于所述气缸体的第三侧处,所述气缸体的所述第三侧与所述气缸体的所述第二侧相对。

23.在一个实施例中,所述至少一个气缸体入口被配置成从所述冷却剂歧管接收冷却剂。

24.在一个实施例中,所述冷却剂歧管包括一个或更多个冷却剂通路,所述一个或更多个冷却剂通路中的每一个连接到相应的气缸体入口。

25.在一个实施例中,所述冷却系统还包括下气缸盖套,所述下气缸盖套与所述气缸体套流体连通。

26.在一个实施例中,所述下气缸盖套至少包括第一下气缸盖套入口、第二下气缸盖套入口和第三下气缸盖套入口,所述第一下气缸盖套入口与所述第一气缸体出口连通,所述第二下气缸盖套入口与所述第二气缸体出口连通,并且所述第三下气缸盖套入口与所述第三气缸体出口流体连通。

27.在一个实施例中,所述下气缸盖套包括一组或更多组下气缸盖通路,其中,每组下气缸盖通路被配置成引导冷却剂围绕相应气缸的进气阀、喷射器和排气阀座中的至少一个,所述一组或更多组下气缸盖通路包括:

28.第一通路,其连接在所述第一气缸体出口和所述第一下气缸盖套入口之间,所述第一通路被配置成引导冷却剂在所述气缸体的所述第一侧上流动;

29.第二通路,其连接在所述第二气缸体出口和所述第二下气缸盖套入口之间,所述第二通路被配置成引导冷却剂在所述气缸体的所述第二侧上流动;以及

30.第三通路,其连接在所述第三气缸体出口和所述第三下气缸盖套入口之间,所述第三通路被配置成引导冷却剂在所述气缸体的所述第二侧上流动。

31.在一个实施例中,所述第一下气缸盖通路、所述第二下气缸盖通路和所述第三下气缸盖通路被配置成将冷却剂引导至用于相应下气缸盖套的单个下气缸盖出口。

32.在一个实施例中,所述冷却系统还包括上气缸盖套,所述上气缸盖套与所述下气缸盖套流体连通,其中所述单个下气缸盖出口允许所述冷却剂从所述下气缸盖套流动到所述上气缸盖套。

33.在一个实施例中,所述上气缸盖套包括一个或更多个上气缸盖入口,每个上气缸盖入口连接到相应的下气缸盖出口,其中所述冷却系统包括多个气缸盖套。

34.在一个实施例中,所述第一气缸体出口、所述第二气缸体出口和所述第三气缸体出口在所述气缸体和所述下气缸盖套之间产生并行的流体流,其中所述流体流由所述第一下气缸盖套入口从所述第一气缸体出口接收,所述流体流由所述第二下气缸盖套入口从所述第二气缸体出口接收,所述流体流由所述第三下气缸盖套入口从所述第三气缸体出口接收。

35.在一个实施例中,所述气缸体包括六个气缸体开口。

36.在一个实施例中,所述六个气缸体开口中的每一个都具有相应的气缸体套和相应的下气缸盖套。

37.应理解,前述构思和下面更详细讨论的另外的构思的所有组合(假定这些构思不是相互不一致的)被设想为本文所公开的主题的一部分。特别地,本公开的所要求保护的主题的所有组合被设想为本文所公开的主题的一部分。

附图说明

38.结合附图,通过下面的描述和所附权利要求,本公开的前述特征和其它特征将变得更充分明显。应理解,这些附图仅描绘了根据本公开的数个实施方式且因此不应被考虑

为限制本公开的范围,将通过使用附图以另外的具体说明和细节来描述本公开。

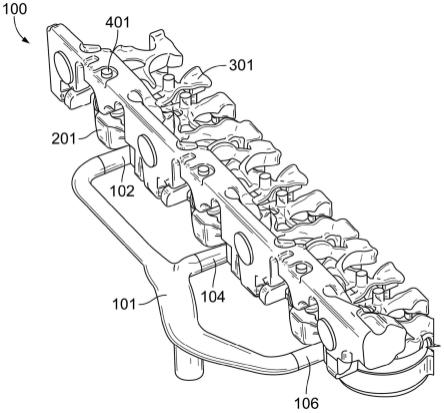

39.图1示出了根据示例性实施例的用于发动机的冷却系统。

40.图2图示了图1的连接至发动机缸体部件的冷却剂歧管。

41.图3示出了根据示例性实施例的穿过发动机的冷却剂流动路径的示意性侧视图。

42.图4示出了图1的从发动机缸体的区段至下水套的区段的冷却剂流动路径的过渡的局部视图。

43.图5a示出了图1的具有冷却剂系统的气缸体的俯视图。

44.图5b示出了图1的具有冷却剂系统的下气缸盖部分的俯视图。

45.图5c示出了图1的具有冷却剂系统的上气缸盖部分的俯视图。

46.图6是图5a的缸体水套的透视图。

47.图7示出了图5b的下气缸盖部分的俯视图。

48.在整个下面的详细描述中参考了附图。在附图中,除非上下文另有规定,否则相似的符号通常标识相似的部件。在详细描述、附图和权利要求中描述的说明性实施方式并不意味着是限制性的。可利用其它实施方式且可以做出其它变化,而不偏离本文提出的主题的精神或范围。应容易理解的是,在本文中大致描述的和在附图中示出的本公开的方面可以以各种不同的构型布置、替代、组合和设计,所有这些构型被明确地设想并构成本公开的一部分。

具体实施方式

49.下面是与用于发动机缸体和形成发动机缸体的方法的发明系统相关的各种构思及其实施例的更详细的描述。应当理解,上面介绍的和下面更详细讨论的各种构思可以以多种方式中的任何一种来实现,因为所公开的构思不限于任何特定的实施方式。特定的实施方式和应用的示例主要是出于说明性目的而提供的。

50.现在总体参考附图,讨论了六缸基础发动机的三气门构造。来自冷却剂歧管的冷却剂被配置为在发动机缸体的排气侧上流入发动机缸体水套中。冷却剂的一部分在排气侧上直接从发动机缸体水套流向缸盖下水套,而冷却剂的另一部分被配置为流动通过发动机缸体水套,并且在与排气侧相对的进气侧上流向缸盖下水套。换句话说,对于每个气缸,具有对应于气缸的开口的发动机缸体水套在排气侧在缸盖下水套上设置有一个端口,且在进气侧在缸盖下水套上设置有两个端口。每个气缸各有一个缸盖下水套。此外,每个缸盖下水套上设置有一个端口,以允许冷却剂流到缸盖上水套。

51.在上述构型中,引入了并行流模式(parallel flow pattern)。因此,在各种实施例中,冷却系统压降可降低约50%,在额定条件下节省约1hp的燃料消耗和功率消耗。同时,保持了预期的冷却能力。流量质量平衡通路和冷却剂端口被设计为保持冷却能力。此外,压降在系统中通常是不平衡的;缸体水套和缸盖水套之间的通路由气缸盖垫圈控制。排气侧上的通往缸盖水套的端口直径可与进气侧上的通往缸盖水套的端口直径不同。例如,为了保持冷却能力和压力平衡,可能需要允许40%的冷却剂在进气侧从缸体水套流入缸盖水套,剩余的60%的质量流量在排气侧流入缸盖水套。为了控制流量,垫圈孔口孔的直径控制流量,以使流量平衡。

52.图1示出了根据示例性实施例的用于发动机的冷却系统。在图示的实施例中,冷却

系统100包括冷却剂歧管101,冷却剂歧管穿过三个通道分配冷却流体。第一通道102、第二通道104和第三通道106将冷却流体供入冷却通路中,从而形成气缸体水套201,如在本文中进一步讨论的,气缸体水套201提供围绕发动机气缸体中的相应的气缸体开口的外围部分延伸的多个冷却剂流动通路。冷却系统100还包括形成气缸盖中的冷却剂歧管的冷却剂流动通路(在图1中未示出),该冷却剂流动通路延伸穿过下气缸盖部分301。根据示例性实施例,冷却系统100还包括形成气缸盖中的另外的冷却剂歧管(在图1中未示出)的冷却剂流动通路,该冷却剂流动通路延伸穿过上气缸盖部分401。

53.图2图示了根据图1的示例性实施例的连接至发动机缸体部件的冷却剂歧管。更具体地,图2示出了气缸体水套201,该气缸体水套连接至冷却剂歧管101以用于将流体从冷却剂歧管101传输至气缸体水套201。气缸体水套201包括围绕发动机气缸体中的气缸体开口202a、202b、202c、202d、202e和202f的外围部分延伸的多个冷却剂流动通路203a、203b、203c、203d、203e和203f。根据示例性实施例,气缸体开口202a-202f布置在发动机缸体中,并且配置为容纳发动机活塞。如在本文中进一步表明的,根据示例性实施例,冷却剂流动通路203a-203f延伸至将冷却流体从气缸体传输至气缸盖的出口。根据示例性实施例,冷却剂流动通路203a-203f可以通过铸造形成在发动机缸体中,其中冷却剂流动通路的形状集成到用于气缸体开口202a-202f的型芯中。

54.图3示出了根据示例性实施例的穿过发动机的冷却剂流动路径的示意性侧视图。在图示的实施例中,发动机501包括发动机缸体514以及气缸盖516,气缸盖516包括下气缸盖部分518和上气缸盖部分520。发动机缸体514容纳被配置为容纳活塞的多个气缸体开口。气缸盖516容纳进气阀和排气阀。经过发动机的冷却剂或冷却流体的总流量(general flow)包括从冷却剂歧管流入发动机缸体514中的冷却剂。冷却剂流经两条路径;冷却剂的一部分绕着气缸体开口流动,以便大体上从排气侧横向穿过发动机缸体514传输到进气侧。在横向地越过发动机缸体514之后,冷却剂然后经由出口中的开口(例如节流孔口(flow restriction orifice)539)向上流动至气缸盖516。然后,冷却剂大致横向地移动穿过下气缸盖部分518,之后向上地移动进入上气缸盖部分520中。同时,冷却剂的另一部分不横向流动穿过发动机缸体514,而是经由出口中的开口(例如节流孔口541)直接向上流到气缸盖516,节流孔口541位于冷却剂进入歧管在排气侧上与发动机缸体交会处。冷却剂继续从下气缸盖部分518向上流至上气缸盖部分520。

55.缸体和缸盖冷却系统将冷却流体或冷却剂引导进入发动机缸体514的第一侧中,进入各个通路中,将流体横向地穿过发动机缸体514引导到发动机缸体514的相对的第二侧,并且然后向上朝向发动机缸体514的顶部表面引导。气缸盖516包括各种通路,这些通路被定位成从发动机缸体514的相对的第二侧接收冷却剂并且引导冷却剂横向地返回穿过气缸盖516,更具体地,穿过下气缸盖部分518至发动机501的第一侧。如本文进一步讨论的,气缸盖中的通路有助于冷却剂围绕进气端口和进气阀座以及围绕燃烧气体排气端口和排气阀座流动。上气缸盖部分520还包含定位成接收来自下气缸盖部分518的冷却剂的通路。通常的冷却回路流动模式有利地冷却发动机。通过如本文所述的对流进行划分和对路径进行分布,整个系统上的压降降低。该系统可以应用于偶数气缸数的直列发动机或具有4、8、12等气缸数量的v型发动机。

56.图4示出了根据图1的示例性实施例的从发动机缸体到下水套(例如,下气缸盖部

分)的冷却剂流动路径的过渡的局部视图。图4示出了冷却系统100的区段的侧视图,图示了从气缸体水套201的冷却剂流动通路延伸的出口通路234和236。可以包括节流孔口的出口通路234和236允许冷却剂从气缸体水套201移动至下气缸盖部分301。在传输经过下气缸盖部分301之后,冷却剂然后经由出口通路(例如出口通路348)移动进入上气缸盖部分401中。在图示视图的相对侧,另一出口通路(未示出)(其可包括节流孔口)允许冷却剂在不横穿下气缸盖部分301的情况下从气缸体水套201移动到下气缸盖部分301。下气缸盖部分301包括用于下气缸盖部分301的每个气缸的独立砂芯。如本文所述,每个件可配置有来自发动机缸体的三个冷却剂进入端口,其中两个冷却剂进入端口布置在进气侧上,而一个冷却剂进入端口布置在排气侧上。有利的是,通过为每个气缸形成单独的砂芯,降低了制造成本,同时增加了砂芯强度。另外,可以在缸盖下水套到气缸盖上水套之间为每个气缸设置一个流体端口,而不是为一对气缸设置一个流体端口。

57.图5a示出了根据图1的示例性实施例的具有冷却剂系统的气缸体的俯视图。图5b示出了根据图1的示例性实施例的具有冷却剂系统的下气缸盖部分的俯视图。图5c示出了根据图1的示例性实施例的具有冷却剂系统的上气缸盖部分的俯视图。更具体地,图5a、图5b和图5c分别示出了缸体流动通路、下缸盖部分流动通路和上缸盖部分流动通路的俯视图,这些通路把冷却剂分配至气缸体和气缸盖。冷却剂首先在发动机缸体514中的第一位置或通路224处、第二位置或通路226处、和第三位置或通路228处从冷却剂歧管101分配至气缸体水套201中,各个位置在两个气缸之间并且优选地在不同对的气缸(例如,成对的气缸1和气缸2;成对的气缸3和气缸4;成对的气缸5和气缸6)之间,使得每个对在一个位置处接收来自冷却剂歧管101的流。图5a示出了在进入进气侧上的第一气缸的第一出口通路230和第二出口通路232、进气侧上的第二气缸的第一出口通路234和第二出口通路236、排气侧上的第一气缸的第三出口通路238以及排气侧上的第二气缸的第三出口通路240(因此每对气缸有六个出口通路)之前,围绕每个气缸在发动机缸体内的冷却剂流动方向。然而,如本文将理解的,除了关于从冷却剂歧管101接收冷却剂之外,气缸体水套201不需要理解为成对的。例如,因为下气缸盖部分301包括用于每个相应气缸的单独的铸件,所以气缸1可以按设计的方式工作,而与气缸2无关。

58.下气缸盖部分301包括多个入口通路,例如进气侧上的第一气缸的第一入口通路340和第二入口通路342、进气侧上的第二气缸的第一入口通路344和第二入口通路346、排气侧上的第一气缸的第三入口通路348和排气侧上的第二气缸的第三入口通路349。第一气缸的第一入口通路340、第二入口通路342和第三入口通路348,以及第二气缸的第一入口通路344、第二入口通路346和第三入口通路349对应于来自于气缸体水套201的出口通路的数量,这些出口通路从气缸盖(例如气缸盖516)的底表面向上延伸,以连接到形成在气缸盖中的冷却剂腔或缸盖水套,从而在缸盖的包含阀、燃料喷射器等的区域周围分配横穿气缸盖的流。在图5a-5c所示的示例性实施例中,冷却剂流过下气缸盖部分301,沿着通向和围绕进气阀和喷射器的路径流动,同时流被引导围绕每个气缸的单个排气阀座。下气缸盖部分301包括用于每个气缸的出口通路,并且因此包括用于示例性实施例的第一出口通路350、第二出口通路352、第三出口通路354、第四出口通路356、第五出口通路358以及第六出口通路359,以接收冷却剂并引导冷却剂流出缸盖或者在示例性实施例中流入上气缸盖部分401。上气缸盖部分401包括第一通路450、第二通路452、第三通路454、第四通路456、第五通路

458和第六通路459,用于分别接收来自第一出口通路350、第二出口通路352、第三出口通路354、第四出口通路356、第五出口通路358和第六出口通路359的冷却剂流。

59.图6示出了气缸体水套201的顶部透视图,气缸体水套201用于接收冷却剂流并且将每个气缸周围的冷却剂引导至第一气缸的第一出口通路230、第一气缸的第二出口通路232、第二气缸的第一出口通路234和第二气缸的第二出口通路236,或者绕过第一气缸的第三出口通路238和第二气缸的第三出口通路240处的横向流动路径。在示例性的具有六个气缸的发动机中,具有十八个出口。然而,可以使用其他的偶数数量的气缸和出口。成对的气缸中的每个气缸的布局是另一个气缸的镜像。因此,冷却剂:1)从每个气缸对的中心围绕每个气缸的两侧通过水套,流动至相对的末端(extreme),和2)从每个气缸对的中心流动且直接流向下气缸盖部分301。为了根据需要对流进行控制,出口的直径可以变化。例如,如果60%的冷却剂流将要在进气侧上从气缸体水套201流入下气缸盖部分301,而剩余的40%的质量流在排气侧上流入下气缸盖部分301,则第一气缸的第三出口通路238的直径和第二气缸的第三出口通路240的直径可以小于第一气缸的第一出口通路230、第一气缸的第二出口通路232、第二气缸的第一出口通路234和第二气缸的第二出口通路236。

60.图7示出了图5b的下气缸盖部分的俯视图。如图示实施例所示,下气缸盖部分301包括进气侧上的第一气缸的第一入口通路340、第一气缸的第二入口通路342、第二气缸的第一入口通路344、第二气缸的第二入口通路346、以及排气侧上的第一气缸的第三入口通路348和第二气缸的第三入口通路349。入口通路与冷却剂流动通路360流体连通,形成了在气缸盖中的冷却剂歧管,这些通路延伸穿过下气缸盖部分301。下气缸盖部分301中的冷却剂流动通路360从围绕进气端口362延伸的进气侧361延伸至围绕燃烧气体排气端口364延伸的排气侧363。根据示例性实施例,相邻的气缸(例如气缸1和气缸2)的冷却剂流动通路360可以在燃烧气体排气端口侧上流体连通,以促进冷却剂流从围绕一个气缸上的燃烧气体排气端口的通路流动至相邻的气缸上的燃烧气体排气端口。在各种示例性实施例中,来自一对气缸中的两个气缸的冷却剂流可以合并并且在燃烧气体排气端口之间向上地流动。冷却剂然后穿过由各个气缸对汇集成的歧管被引导至该气缸盖的出口。在本文已经描述的其他示例性实施例中,由于为每个气缸提供了单独的下水套,因此它们不流体连通。这种布局的一个优点是,其提供了穿过发动机缸体和缸盖系统的并行流,该并行流导致在冷却系统中的较低的潜在压降,同时提供了针对每个气缸的一致的热传递模式。此外,气缸的镜像布局允许更短的、更紧凑的排气歧管,从而减少了成本并且增加了设计这种没有伸缩接头(expansion joint)的排气歧管的机会。

61.应注意,如在本文用于描述各种实施例的术语“示例”意在指示这样的实施例是可能的实施例的可能的示例、表示和/或图示(且这样的术语并不意在暗示这样的实施例必须是非寻常的或最好的示例)。

62.如本文所使用的,术语“约”和“近似”通常意指所表述值的正负10%。例如,约0.5将包括0.45和0.55,约10将包括9至11,约1000将包括900至1100。

63.如本文使用的术语“联接”以及类似术语意指两个构件直接地或间接地彼此连结。这样的连结可以是固定的(例如,永久的)或可移动的(例如可移除的或可释放的)。这样的连结可以用两个构件或彼此一体地形成为单个整体的两个构件和任何附加的中间构件或者用两个构件或附接至彼此的两个构件和任何附加的中间构件来实现。

64.重要的是要注意,各种示例性实施例的构造和布置仅仅是说明性的。虽然在本公开中只详细描述了几个实施例,但审阅本公开的本领域技术人员将容易认识到,很多修改(例如各个元件的大小、尺寸、结构、形状和比例的变化;参数的值、安装布置的变化;材料、颜色、定向等的使用上的变化)是可能的,而实质上不偏离本文所述的主题的新颖性教导和优点。此外,应理解的是,如本领域普通技术人员将理解的,来自本文公开的一个实施例的特征可与本文公开的其他实施例的特征组合。也可在各种示例性实施例的设计、操作条件和布置上做出其它替代、修改、变化和省略,而不偏离本实施例的范围。

65.虽然本说明书包含很多具体实施方式细节,但这些细节不应被解释为限制任何实施例的范围或可以被要求保护的范围,而是作为对特定实施例的特定实施方式的特征的描述。在本说明书中在单独的实施方式的背景下描述的某些特征也可在单个实施方式中组合地实施。相反地,在单个实施方式的背景下描述的各个特征也可以在多个实施方式中单独地实现或以任何合适的子组合实现。而且,虽然特征在上面可被描述为以某些组合起作用且甚至最初被这样要求保护,但是在一些情况下来自所要求保护的组合的一个或更多个特征可从该组合中删除,且所所要求保护的组合可涉及子组合或子组合的变形。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1