一种基于二氧化碳闭式循环的干热岩发电系统的制作方法

1.本发明涉及干热岩热功转换发电技术领域,特别是涉及一种基于二氧化碳闭式循环的干热岩发电系统。

背景技术:

2.干热岩一般是指温度为150~550℃,埋深数千米,内部不存在流体或仅有少量地下流体的高温岩体。而经过压裂后改善渗透性的干热岩系统又称之为增强型地热系统(egs),是一种取之不尽、用之不竭、被证明是对人类十分友好的洁净新能源。由于不受外界环境影响,干热岩开发利用对人类环境产生污染和破坏较小,被认为是替代常规化石燃料(煤、石油、天然气等)的一种具有较大潜力的能源形式。因此,合理开发利用干热岩资源,对于缓解能源局势的紧张、改善能源结构、倡导节能环保行动并最终实现低碳经济发展具有重要意义。

3.以co2代替水作为增强型地热系统载热剂的新理念,其优势在于:超临界co2在钻井、压裂等方面效果较好,有望在co2热储建造过程中发挥重要作用;在相同的岩石条件下受到更小的流动阻力、具有更大的渗透系数和传热性能,co2可能比水获得更多的热流量;产出井出口co2处于超临界状态,相比于水蒸汽朗肯循环,超临界co2可直接进入高温高压透平进行做功,出口工质状态为超临界状态并远离湿蒸汽区,不存在类似汽轮机出口乏汽干度低的现象,在热效率、材料耐腐性、系统简化等方面都有很大的优势。

4.现有技术中对于干热岩的取热过程均为开式过程,即co2从一口井(注入井)注入到干热岩压裂带中,并通过渗流方式与岩层直接接触换热来获取热量,并从另外一口井举升到达地面,如此过程可能存在以下不足之处:(1)co2在岩层中可能溶解携带大量烃类及各种杂质气体达到地面并进入大气生态圈,对地面环境会造成不利影响;(2)co2与地层中的水结合产生碳酸,会造成地质酸化,破坏当地地质结构,增加了塌陷等灾害风险;(3)含水co2达到地面以后可能会对管道设备产生一定的腐蚀破坏;(4)难免会有部分co2扩散到岩石深处而流失,不仅流量不足影响出力,还需要定期补充工质,进而影响整个增强型地热发电系统的稳定性和经济可靠性;(5)通过至少两口井实现co2的注入取热和地面回收,造成钻井完井费用较高进而影响开发经济性;(6)驱替式开采和多井筒流动,造成工质需要经历较长的流动通道,能耗损失增大,降低了系统的经济性;(7)目前地面系统采用较为常规的布雷顿或者郎肯循环,热源温度和流量变化频繁时,热源热阱不匹配会造成效率低下。

技术实现要素:

5.为了解决上述问题,本发明提供了一种基于二氧化碳闭式循环的干热岩发电系统。

6.为实现上述目的,本发明提供了如下方案:

7.一种基于二氧化碳闭式循环的干热岩发电系统,包括:地下的岩层取热子系统和地上的热能发电子系统,所述岩层取热子系统用于在单井中采用双管循环工艺使co2从岩

层中取出热量并携带到地面,所述地上热能发电子系统用于对携带热量的co2膨胀机做功,将热能转化为电能;

8.所述热能发电子系统包括:高压膨胀机、低压膨胀机、发电机、高温回热器、冷却器、增压单元和低温回热器;

9.所述岩层取热子系统的一端与所述高压膨胀机的进气口连接,所述高压膨胀机的出气口与所述高温回热器的热端入口连接,所述高温回热器的热端出口与所述冷却器的入口连接,所述冷却器的出口与所述增压单元的入口相连通,所述增压单元的出口分别与所述低温回热器冷的端入口和所述高温回热器的冷端入口连接,所述低温回热器的冷端出口与所述岩层取热子系统的另一端连接,所述高温回热器的冷端出口与所述低压膨胀机的入口连接,低压膨胀机的出口与低温所述回热器的热端入口连接。

10.进一步地,所述岩层取热子系统包括地热井、导热装置、下降管、换热盘管和上升管;所述导热装置、所述下降管、所述换热盘管和上升管均设置在所述地热井中;所述换热盘管浸没在所述导热装置中的导热油中,所述换热盘管的进口与所述下降管的一端连接,所述换热盘管的出口与所述上升管的一端连接,所述上升管的另一端与所述高压膨胀机的进气口连接,所述下降管的另一端与所述低温回热器的冷端出口连接。

11.进一步地,所述导热装置包括金属桶、导热油、导热水泥以及热管阵列;所述金属桶和干热岩层之间通过导热水泥填充固定;所述金属桶内盛放有所述导热油,所述金属桶的桶壁上设置有所述热管阵列,所述热管阵列中的各热管的吸热段嵌入在干热岩层中,各热管的放热冷凝段浸入在所述导热油中。

12.进一步地,所述地热井为干热岩原位压裂井,所述地热井包括套管和隔热水泥环;所述隔热水泥环用于固定所述套管和地层;所述套管的内外壁涂抹有热障涂层。

13.进一步地,所述下降管和所述上升管采用真空隔热管或气凝胶隔热保温结构。

14.进一步地,所述换热盘管为蛇形盘管或螺旋形盘管。

15.进一步地,所述所述高压膨胀机和所述低压膨胀机采用向心涡轮、轴流式、螺杆式或涡旋式。

16.进一步地,所述高温回热器和所述低温回热器采用毛细管管壳式换热器或印刷电路板式换热器。

17.进一步地,所述冷却器采用水冷或空冷。

18.进一步地,所述增压单元为涡轮式压缩机。

19.根据本发明提供的具体实施例,本发明公开了以下技术效果:

20.(1)本发明提供的基于二氧化碳闭式循环的干热岩发电系统采用闭式系统,通过间接取热方式避免co2与岩层直接接触,可以保证系统输入输出的稳定性,大大减少循环工质的物料损失,经济性得到较好保证;

21.(2)本发明提供的基于二氧化碳闭式循环的干热岩发电系统依靠单井循环实现取热和换热,整个取热过程没有耗费外界能量,不仅避免了多井开采钻完井高投资费用,还简化了载热工质地下流程,减少了载热工质和循环工质的物流损失和热能损耗,系统效率得到有效提升;

22.(3)本发明提供的基于二氧化碳闭式循环的干热岩发电系统避免携带任何地下杂质到达地面,既不会对地面环境造成环境危害,没有溶解h2o,同样避免了不必要的腐蚀结

垢风险,无需预处理流程,设备管道选材难度降低,避免了使用昂贵材质带来的高额成本问题,延长了装置的使用寿命。

附图说明

23.为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

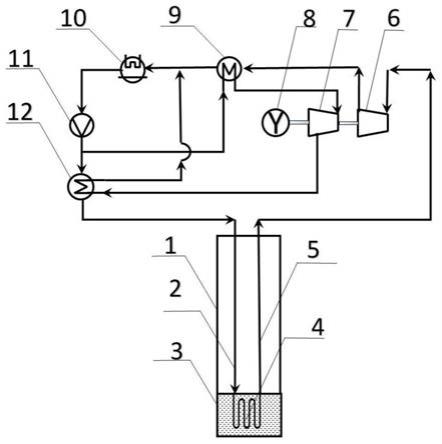

24.图1为本发明实施例基于二氧化碳闭式循环的干热岩发电系统的结构示意图;

25.图2为本发明实施例地热井和导热装置等地下系统详细结构示意图。

具体实施方式

26.下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

27.为使本发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细的说明。

28.如图1

‑

2所示,本发明公开的基于二氧化碳闭式循环的干热岩发电系统,包括:地下的岩层取热子系统和地上的热能发电子系统,所述岩层取热子系统用于在单井中采用双管循环工艺使co2从岩层中取出热量并携带到地面,所述地上热能发电子系统用于对携带热量的co2膨胀机做功,将热能转化为电能。并且部分低温热能释放到环境中去,两个子系统通过地下地上一体化循环最终实现干热岩的高温热能向电能的转化。

29.岩层取热子系统包括地热井1、导热装置3、下降管2、换热盘管4和上升管5。热能发电子系统包括:高压膨胀机6、低压膨胀机7、发电机8、高温回热器9、冷却器10、增压单元11和低温回热器12。

30.各个部件的连接方式为:从干热岩单井出来的高温co2上升管55与高压膨胀机6进气口相连接,高温co2在其中做功后降温降压到达出口,高压膨胀机6出气口与高温回热器9的热端入口相连接,高温co2做功后的乏气在其中释放热量并再次降温,高温回热器9的热端出口与冷却器10入口相连接,降温后的co2乏气在其中释放低位热能到环境中并将温度降低至超临界温度或亚临界温度使其接近液相或冷凝状态。冷却器10出口物料管线与增压单元11入口相连通,低温co2经增压单元提压并升温,增压单元11出口co2分为两路,其中一路与低温回热器12冷端入口相连接,并进入低温回热器12中接收低压膨胀机排出co2乏气的余热,低温回热器12冷端出口则与co2下降管2相连接,井下co2获取热量后再由上升5管返回地面,如此形成一条闭式循环回路。

31.增压单元11出口的另外一路co2工质管线则与高温回热器9的冷端入口相连接,并在高温回热器9中接收高压膨胀机排出co2乏气的余热而提温提压,高温回热器9冷端出口与低压膨胀机7入口相连接,提温提压的co2在低压膨胀机7内做功后降温降压到达出口,膨胀机7出口管线则与低温回热器12热端入口相连接,低压co2乏气在低温回热器12中释放余

热后,其出口管线则与高温回热器9的热端出口管线汇合,再次统一接入到冷却器10热端入口后冷却、最后进入增压单元11提温提压后分流,如此形成另外一条闭式循环回路。

32.其中,所述导热装置3、所述下降管2、所述换热盘管4和上升管4均设置在所述地热井1中;所述换热盘管4浸没在所述导热装置中的导热油中,所述换热盘管4的进口与所述下降管2的一端连接,所述换热盘管4的出口与所述上升管5的一端连接。

33.所述导热装置3包括金属桶、导热油、导热水泥16以及热管阵列;所述金属桶和干热岩层17之间通过导热水泥16填充固定。所述金属桶内盛放有所述导热油。所述金属桶的桶壁上设置有所述热管阵列,所述热管阵列中的各热管19的吸热段嵌入在干热岩层17中,各热管的放热冷凝段浸入在所述导热油中,其目的在于,依靠桶壁、导热水泥16和热管19与干热岩层17之间形成良好的热传递通道并从中获取热能。

34.其中,所述地热井1选择干热岩原位压裂井,井筒结构主要由套管、隔热水泥环组成,其目的在于通过隔热水泥将井筒与周围地层固定,并保证一定的隔热性能,减少井筒内热量的散失,最终提供一个向岩层取热的保温通道。所述地热井1的套管优先采用耐蚀、耐压、耐高温的管材,如铁素体、奥氏体不锈钢以及镍基钢材,并在套管内外壁面涂抹热障涂层,保证套管的隔热保温性能。

35.其中,所述下降管2和上升管5则为耐高温、高压的隔热管,采用真空隔热管或气凝胶隔热保温结构,管材选用耐蚀、耐压、耐高温的铁素体材质,如x65、x80钢。目的在于为co2提供来回流动的通道,并减少管内介质的流动过程的热散失量。

36.所述换热盘管4浸没在导热油中,进出口分别与下降管和上升管连接。所述换热盘管4不局限于蛇形、螺旋形等盘管形式,均选用耐蚀、耐压、耐高温并较为经济的不锈钢管材,可选用但不限于304、316。其目的在于实现高温导热油加热盘管内co2工质,使管内形成高温高压超临界co2。

37.所述高、低压膨胀机可采用但不限于向心涡轮、轴流式、螺杆式、涡旋式等等,其旋转及高压部分材质可依据工作温度范围选用铁素体耐热钢(150~250℃)、奥氏体耐热钢(250~550℃)、以及镍基高温合金钢(550~1000℃)。高、低压膨胀机目的在于分级利用超临界co2所携带的热能转化为机械能并带动发电机发电。

38.所述高温回热器9、低温回热器12可采用但不限于毛细管管壳式换热器、印刷电路板式换热器等等,材质可选用但不限于304、316等不锈钢。高、低温回热器在于回收高、低压膨胀机出口co2乏气的余热。

39.所述冷却器10可选用水冷、空冷等冷却方式,换热器形式可选用但不限于预成型板式换热器,材质可选用但不限于铜合金、钛合金、铁素体不锈钢、双相不锈钢、奥氏体不锈钢。所述冷却器10目的在于将做功放热后的泛气再次冷却降温甚至冷凝,目的在于降低后续物流的压缩功耗。

40.所述增压单元11选用涡轮式压缩机,因为跨临界状态下,液体和气体的密度比为2:1,也就是说气、液密度差较小,在跨临界状态下,压缩机可以充当提升泵给液态co2增压。所述增压单元11则针对co2工质提升到超临界压力状态,并提供循环动力以克服流动阻力。

41.图2为所述地热井1和导热装置3等地下系统详细结构示意图。该所述地热井1主要由一组或多组金属套管组成,其尺寸规格可参考石油真空隔热管形式,其从地面一直延伸到干热岩层17,到达干热岩层17后套管底部连接导热装置3,其上边缘与套管无缝焊接,在

套管和常规底层14之间填有隔热水泥13,用以加固井筒和地层连接,并减少井筒向地层的散热。导热装置3为金属桶和加厚底层18组成,金属桶壁和干热岩层17之间填有高导热水泥16,用来强化近井端干热岩17和导热装置3之间的传热效果。在金属桶内盛有高温导热油15,金属桶内装有浸没式加热盘管4,其进口和出口分别连接下降管和上升管。导热装置3四周垂直筒壁嵌有热管换热器19。所述热管19为一真空封闭形式的管腔,沿轴向分为蒸发段、绝热段和冷凝段等3段结构,管腔内充满循环热媒,管腔沿内壁面有类似海绵的毛细管层。其工作原理在于蒸发段内的热媒依据对流换热方式接收干热岩传导的热量后迅速蒸发气化,该段空间压力升高,驱使气相热媒向冷凝端流动,在冷凝段释放潜热给管外的导热油,并冷凝成为液相,液相热媒在管壁毛细管作用下回流到热端,最终实现热能的间接传递。

42.所述导热装置3工作方式在于:导热装置3内的导热油依靠桶外壁的导热水泥和尾管管壁实现与近井端干热岩的直接导热获取热量,依据垂直嵌入管壁的热管换热器实现导热油与远端井端干热岩的间接传热,即热管蒸发段内液相热媒吸收干热岩热量后汽化,气相热媒从管腔内流到冷凝段,将热量释放后在热管管壁处冷凝为液相,并依靠热管管壁上虹吸作用和毛细管力回流到蒸发段,如此往复循环,将热量从远井连续不断地端搬运到近井端。

43.本发明提供的基于二氧化碳闭式循环的干热岩发电系统区别于以往的布雷顿循环或者朗肯循环,通过分级加热和分级膨胀,实现嵌套式循环系统,提高了循环系统的热功转化效率。本发明将多井注采取热改进为单井取热,减少了钻井完井工程量,缩短空间距离,节省了管道施工工程量,大大降低了干热岩资源开发投资成本。本发明全套工艺流程仅采用一套co2工质进行封闭式循环,避免工质与外界接触,减少了物料损失和热损失,极大降低了地上地下物流交换而造成的环境污染以及设备腐蚀危害风险。且在地热井底采用油浴配套热管强化了工质与干热岩之间的传热效果。

44.本说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。对于实施例公开的系统而言,由于其与实施例公开的方法相对应,所以描述的比较简单,相关之处参见方法部分说明即可。

45.本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本发明的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处。综上所述,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1