内燃机的制作方法

1.本发明涉及一种具有进气歧管和输送管的内燃机。

背景技术:

2.以往,使与内燃机的进气端口连接的进气歧管弯曲成j字形,并在其内侧空间配置用于燃料配管的输送管的结构广为人知。通过这种结构,在输送管的周围由进气歧管包围的状态下,输送管的保护性能得到提高。例如,在内燃机的周围配置有辅机的发动机室中,即使辅机受到了外力的作用,辅机和输送管也不容易发生接触,能够防止输送管的变形和移动(参考专利文献1)。

3.【专利文献1】日本专利文献特许第3553783号公报

技术实现要素:

4.发明所要解决的技术问题

5.在安装了增压器的内燃机中,可以在与进气歧管相比位于吸入空气的上游侧配置中间冷却器(冷却增压空气的装置)。中间冷却器配置于例如在发动机室内运行风容易通过的位置。另外,中间冷却器和进气歧管之间通过进气管连接。根据该进气管的形状,存在进气歧管在受到外力时容易发生移动,不能防止输送管的变形和移动的可能性。

6.本案的目的之一在于提供一种内燃机,其鉴于上述问题而完成,能够通过简单的结构改善输送管的保护性能。此外,不限于该目的,作为本案的其他目的在于,发挥出后述的“实施方式”所示的各结构所产生的作用和效果,即传统技术中不能够获得的作用和效果。

7.解决问题的技术手段

8.公开的内燃机具备:进气歧管,其与气缸盖的进气端口连接;中间冷却器,其相对于气缸盖配置于气缸体的相反侧,并固定于气缸盖;节气门体,其夹持在进气歧管和中间冷却器之间,并与进气歧管和中间冷却器连接;输送管,其向配置于气缸盖、进气歧管以及节气门体包围的空间内,并固定于气缸盖的燃料喷射阀供给燃料。

9.发明效果

10.根据公开的内燃机,能够通过简单的结构改善输送管的保护性能。

附图说明

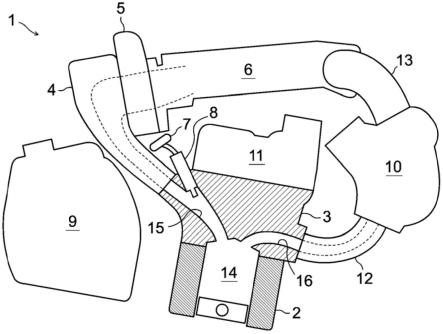

11.图1是显示作为实施例的内燃机的结构的示意图。

12.图2是图1所示的内燃机的透视示意图。

13.图3是图1所示的节气门体的截面示意图。

14.图4是图1所示的节气门体的透视示意图。

15.图5是图1所示的中间冷却器的透视示意图。

16.图6是图1所示的内燃机的示意图。

17.【符号说明】

18.1:内燃机

19.2:气缸体

20.3:气缸盖

21.4:进气歧管

22.5:节气门体

23.6:中间冷却器

24.7:输送管

25.8:燃料喷射阀

26.9:辅机

27.10:增压器

28.11:动力阀机构

29.12:排气歧管

30.13:进气管

31.14:气缸

32.15:进气端口

33.16:排气端口

34.21:螺栓

具体实施方式

35.[1.构成]

[0036]

图1和图2所示的内燃机1是例如汽油发动机或柴油发动机等的发动机,安装在车辆的发动机室内。内燃机1具备穿孔有圆柱形气缸14的气缸体2和固定于气缸体2的气缸盖3。气缸体2上形成有至少一个气缸14,也可以并排设置多个气缸14。气缸14的内部可滑动地插入通过连杆与曲轴相连的活塞。活塞封闭气缸14的一端部(在图1中为气缸14的下端部)。通过利用燃料的燃烧反应使活塞在气缸14的内部往复滑动以使曲轴旋转,产生车辆的驱动力。

[0037]

气缸盖3,例如与气缸体2的上方相邻配置,配置于气缸14的另一端部侧(在图1中为气缸体2的上端部侧)。气缸盖3上穿孔有用于向气缸14中导入吸入空气的进气端口15和用于排出排气的排气端口16。进气端口15和排气端口16设置为与气缸14连通。在气缸14与进气端口15的边界部分设置有未图示的进气阀,在气缸14和排气端口16的边界部分设置有未图示的排气阀。用于控制这些进气阀和排气阀的动作(气门升程量和开闭时机)的动力阀机构11安装在气缸盖3上。另外,气缸盖3上固定有用于向气缸14和进气端口15的内部喷射燃料(气油、轻油等)的燃料喷射阀8(喷注器)。

[0038]

进气端口15上连接有进气歧管4,排气端口16上直接连接有排气歧管12或增压器10。这些进气歧管4和排气歧管12或增压器10一起固定于气缸盖3。进气歧管4为相对于气缸盖3在与气缸体2相反侧(上方)从气缸盖3延伸的形状,即形成为从水平方向观察向远离气缸体2的方向延伸的形状。另外,排气歧管12为相对于气缸盖3在与气缸体2相反侧(上方)从气缸盖3延伸的形状,即形成为从水平方向观察向远离进气歧管4的方向延伸的形状。图1所

示的进气歧管4为,从气缸盖3向左上方倾斜延伸后在向右上方弯曲成大致直角的形状。另外,图1所示的排气歧管12为从气缸盖3向右上方弯曲的形状。

[0039]

排气歧管12的下游侧连接有增压器10。增压器10为利用从气缸14排出的排放气体的压力使吸入空气增压的装置。通过排放气体的压力使介入安装于排气通道上的涡轮旋转,并利用该旋转使介入安装于进气通道上的压缩机旋转,从而实现向气缸14的增压。此外,在图1中省略了增压器10下游侧的排气通道的详述以及增压器10上游侧的进气通道的详述。

[0040]

增压器10的涡轮和压缩机的旋转軸例如同轴配置。压缩机的下游侧连接有进气管13。进气管13的下游侧介入安装有中间冷却器6。中间冷却器6是用于冷却增压空气的热交换器。中间冷却器6相对于气缸盖3配置于气缸体2的相反侧(上方)。通过利用中间冷却器6冷却增压空气,能够提高填充效率,增加内燃机1的输出。图1所示的中间冷却器6通过未图示的支架固定于气缸盖3上。

[0041]

如图1和图2所示,在进气歧管4和中间冷却器6之间配置有内置节气门阀的节气门体5。节气门体5在夹持于进气歧管4和中间冷却器6之间的状态下,与进气歧管4和中间冷却器6二者相连。进气歧管4、节气门体5以及中间冷却器6这三个构件一体固定。进气歧管4固定以与节气门体5的一个侧面进行面接触,中间冷却器6固定以与节气门体5的另一个侧面(与一个侧面相反侧的面)进行面接触。节气门体5和进气歧管4的固定部位在从气缸盖3侧观察内燃机1的状态下,配置于气缸盖3的外侧。

[0042]

如图3所示,本实施例的内燃机1具备将进气歧管4、节气门体5以及中间冷却器6一起拧紧并一体固定的螺栓21,并且具备用于将进气歧管4和节气门体5临时固定的临时固定螺栓22。临时固定螺栓22是在安装中间冷却器6前的内燃机1中用于使进气歧管4和节气门体5事先一体化的紧固件。如果不需要事先使进气歧管4和节气门体5一体化,则可以省略与临时固定螺栓22相关的结构。

[0043]

节气门体5上设有插通有螺栓21的插通孔23和插通有临时固定螺栓22的临时固定孔25。如图4所示,插通孔23设置于进气通道的周围的三个部位。临时固定孔25设置于进气通道的周围的两个二部位。另外,进气歧管4设有插通有螺栓21的插通孔28和插通有临时固定螺栓22的临时固定孔29。插通孔23、28以及临时固定孔25的内周面形成为直径比螺栓21和临时固定螺栓22大的圆柱形。另外,临时固定孔29的内周面上形成有与临时固定螺栓22螺纹连接的槽。

[0044]

如图4所示,在与中间冷却器6接触的节气门体5的端面上形成有销孔24。另外,如图5所示,在与节气门体5接触的中间冷却器6的端面上形成有销26和插通孔27。节气门体5的销孔24是与中间冷却器6的销26嵌合的凹部,设置于进气通道的周围的两个部位。另外,插通孔27是在内周面上形成有与螺栓21螺纹连接的槽的圆柱形孔,设置于进气通道的周围的三个部位。

[0045]

如图1所示,在气缸盖3、进气歧管4以及节气门体5包围的空间内配置有向燃料喷射阀8供给燃料的输送管7。输送管7在从气缸盖3侧观察内燃机1的状态下(图1的俯视),配置于与节气门体5重合的位置。在本实施方式中,输送管7在从气缸盖3侧观察内燃机1的状态下与节气门体5的中间冷却器6侧的端部重合,节气门体5的进气歧管4侧的端部与输送管7相比位于进气歧管4侧。另外,连接中间冷却器6、节气门体5以及进气歧管4的进气通道形

成为朝向进气歧管4向下倾斜的形状。另一方面,进气歧管4内的进气通道形成为朝向内燃机1的气缸14向下倾斜的形状。

[0046]

气缸体2配置于进气歧管4的下方,在相对于进气歧管4的气缸体2的附近设有辅机9。辅机9是例如油泵或水泵、电动机、发电机以及喷射泵等。在本实施方式中,辅机9是兼备发动机启动器和发电机的bsg(belt-driven starter generator)。辅机9安装于气缸体2的一个侧面,并且在一个侧面的法线方向(水平方向)上向远离气缸体2的方向突出于进气歧管4。如图1所示,该辅机9在从气缸盖3侧观察内燃机1的状态下(俯视),配置于与进气歧管4重合的位置。另外,该辅机9在从进气端口15侧观察内燃机1的状态下(侧视),配置于与节气门体5不重合的位置。图6所示的辅机9的位置,相对于节气门体5,配置于既远离垂直方向(上下方向)又远离水平方向(左右方向)的位置。

[0047]

[2.作用和效果]

[0048]

(1)在上述内燃机1中,通过在气缸盖3、进气歧管4以及节气门体5包围的空间内配置输送管7,能够提高输送管7的保护性能。另外,在上述内燃机1中,节气门体5配置于进气歧管4和中间冷却器6之间,并且与进气歧管4和中间冷却器6二者直接相连。通过这种结构,不仅易于内燃机1的紧凑化,还可以提高进气歧管4的刚性和强度。例如,即使在进气歧管4受到外力的情况下,也能够使进气歧管4难以发生移动。此外,节气门体5的移动受中间冷却器6阻碍。由此,能够有效地防止进气歧管4或节气门体5与输送管7的接触以及干扰,并能够阻碍输送管7的变形和移动。因此,能够通过简单的结构改善输送管7的保护性能。

[0049]

(2)在上述实施例中,在从气缸盖3侧观察内燃机1的状态下(图1的俯视),输送管7配置于与节气门体5重合的位置。通过这种结构,能够以节气门体5覆盖并保护输送管7的上方,能够进一步改善输送管7的保护性能。另外,节气门体5与进气歧管4的固定部位在从气缸盖3侧观察内燃机1的状态下配置于气缸盖3的外侧。通过这种结构,即使在例如进气歧管4受到外力的情况下,也可以使进气歧管4的移动停留在气缸盖3的外侧。因此,能够确保输送管7周围的空间,能够进一步改善输送管7的保护性能。

[0050]

(3)在上述实施例中,进气歧管4、节气门体5以及中间冷却器6通过螺栓21拧紧成一体。通过这种结构,能够提高从进气歧管4至中间冷却器6的进气系统的刚性和强度,能够进一步提高输送管7的保护性能。另外,能够缩减组装内燃机1的工时,并且能够提高进气通道的对中精度。此外,通过设置临时固定螺栓22和临时固定孔25,能够提高进气歧管4和节气门体5的接合精度,并且能够通过使进气歧管4和节气门体5事先接合来提高安装操作性。同样,通过设置销孔24和销26,能够提高节气门体5和中间冷却器6的接合精度。因此,在通过螺栓21固定进气歧管4、节气门体5以及中间冷却器6这三个构件时不易发生错位,能够提高组装内燃机1的操作性。

[0051]

(4)在上述实施例中,在从进气端口15侧观察内燃机1的状态下(图6),辅机9相对于进气歧管4设置于气缸体2的附近。该辅机9在从气缸盖3侧观察内燃机1的状态下(图1的俯视),配置于与进气歧管4重合的位置。通过这种结构,在例如辅机9向接近输送管7的方向移动时,能够以进气歧管4作为缓冲材料。因此,能够防止辅机9和输送管7的干扰,能够进一步提高输送管7的保护性能。另外,能够通过辅机9防止进气歧管4向下方的移动,能够进一步提高输送管7的保护性能。

[0052]

(5)在上述实施例中,在从进气端口15侧观察内燃机1的状态下(图6),辅机9配置

于与节气门体5不重合的位置。通过这种结构,在例如辅机9朝向气缸体2水平移动时,能够防止辅机9与节气门体5的干扰。由此,能够保持通过节气门体5支撑进气歧管4来防止进气歧管4向输送管7移动的功能。另外,由于节气门体5不受辅机9压制,因此能够防止与节气门体5相邻的中间冷却器6的变形或移动。

[0053]

(6)在上述内燃机1中,如图1所示,气缸盖3配置于气缸体2的上方。另外,连接中间冷却器6、节气门体5以及进气歧管4的进气通道形成为朝向进气歧管4向下倾斜的形状。另一方面,进气歧管4内的进气通道形成为朝向内燃机1的气缸14向下倾斜的形状。通过这种结构,能够使中间冷却器6生成的冷凝水向进气侧排出,能够防止腐蚀的发生。另外,由于连接中间冷却器6、节气门体5以及进气歧管4的进气通道倾斜,因此能够使向水平方向输入的外力向垂直方向分散。例如,在进气歧管4受到外力将要向水平方向移动时,一部分外力使进气歧管4向竖直上方移动。因此,能够减少向节气门体5和中间冷却器6的输入负荷。

[0054]

[3.变形例]

[0055]

上述实施例仅为示例,并不旨在排除本实施例中未明示的各种变形和技术应用。在不脱离其主旨的范围内可以对本实施例的各结构进行各种变形。另外,可以根据需要进行取舍选择或适当地进行组合。例如,在上述实施例中,如图1所示,虽然示例了内燃机1倾斜地配置以使排气端口16呈大致向下的姿势的结构,但内燃机1的安装姿势并不限于此。例如,可以设置内燃机1的朝向以使气缸14的气缸轴竖直,也可以设置内燃机1的朝向以使气缸14的气缸轴水平。至少在进气歧管4和中间冷却器6之间配置节气门体5,使其一体连接,并且在气缸盖3、进气歧管4以及节气门体5包围的空间内配置输送管7,从而能够获得与上述实施例相同的作用和效果。

[0056]

本技术基于2020年7月6日提交的日本技术(日本专利申请特愿2020-116399),其内容通过引用并入本文。

[0057]

工业上的可利用性

[0058]

根据本公开的内燃机,能够通过简单的结构改善输送管的保护性能。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1