用于内燃机的排气系统的加热装置的制作方法

用于内燃机的排气系统的加热装置

1.相关申请的交叉引用

2.本专利申请要求于2021年9月14日提交的意大利专利申请号102021000023678的优先权,其全部公开内容通过引用并入本文。

技术领域

3.本发明涉及一种用于内燃机的排气系统的加热装置。

背景技术:

4.内燃机的排气系统包括排气管道,沿该排气管道安装有至少一个用于处理来自内燃机的废气的装置;特别地,总是存在催化转化器(氧化催化转化器或还原催化转化器),可将微粒过滤器添加至该催化转化器。为了工作(即为了进行催化转化),催化转化器需要在相对较高的操作温度下工作(当代催化转化器的工作温度甚至接近800℃),因为只有在达到工作温度后,用于将未燃烧的碳氢化合物、氮氧化物和一氧化碳转化为二氧化碳、水和氮的化学反应才会发生。

5.在冷启动阶段(即内燃机长时间关闭从而使内燃机不同部件的温度达到环境温度后再次启动时),催化转化器的温度在相对较长的时间(在冬季和内燃机空转或运行非常缓慢的城市行车期间,甚至是几分钟的时间)内仍显著低于操作温度。因此,在冷启动阶段,即在催化转化器尚未达到其操作温度的一段时间内,污染排放非常高,因为催化转化器的净化效果接近于零,或者无论如何,几乎没有效果。

6.为了加快催化转换器达到操作温度,专利文献ep0631039a1、wo2012139801a1、us8006487b2、wo2006137695a1、wo2006138174a2、us5063737a和us5320523a建议沿排气管道安装加热装置,该加热装置通过燃烧燃料产生(非常)热的空气流,流经催化转化器。特别地,加热装置包括燃烧室,其在出口处连接到排气管道(紧靠催化转化器的上游)并且在入口处连接到风扇,该风扇产生流经燃烧室的空气流;在燃烧室中还有燃料喷射器,其喷射的燃料与空气混合,以及火花塞,其周期性地产生火花点燃空气-燃料混合物,以获得加热空气的燃烧。

7.在已知的加热装置中,燃料的燃烧并不总是在所有操作条件下完成,且因此,可能会发生(尤其是当喷射大量燃料以产生大量热量时)未燃烧的燃料到达排气管道;未燃烧的燃料,当它到达排气管道时,会在排气管道内燃烧,从而局部地确定突然、意外和不希望的温度升高,或者它可能在排气管道内无法燃烧(例如,由于缺乏合适的点火装置或由于缺氧),且因此被释放到大气中,从而增加了污染排放物(特别是未燃烧的hc组)的数量。

8.特别是,已知的加热装置已经表明,在某些操作条件下(尤其是在“稀薄”燃烧的情况下,其在氧气过量的情况下发生)在燃烧室内产生的火焰变得不稳定并易于熄灭(因此,并不总是燃烧所有喷射的燃料)或以振荡运动来回移动,从而周期性地导致火焰伸出燃烧室,从而向排气管道移动(在这种情况下,再次,部分喷射的燃料可以保持未燃烧,最重要的是,排气管以过度和潜在有害的方式加热)。

技术实现要素:

9.本发明的目的是提供一种用于内燃机的排气系统的加热装置,所述加热装置允许在所有操作条件下完全且稳定的燃料燃烧(即不将未燃烧的燃料引入排气管道并且不过度加热排气管道),且此外,制造简单且经济。

10.根据本发明,提供了一种根据所附权利要求的用于内燃机的排气系统的加热装置。

11.所附权利要求描述了本发明的优选实施例并且形成了说明书的组成部分。

附图说明

12.现在将参考附图描述本发明,附图显示了本发明的非限制性实施例,其中:

13.·

图1是设置有根据本发明的加热装置的内燃机的排气系统的局部示意图;

14.·

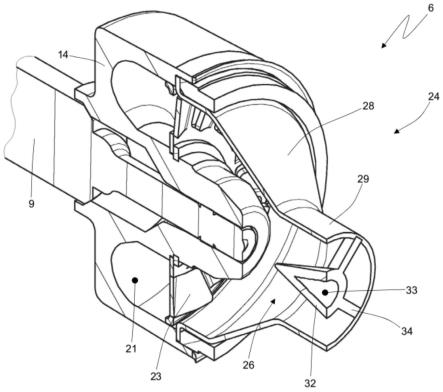

图2是图1的加热装置的立体图;

15.·

图3是图1的加热装置的立体纵剖视图;

16.·

图4是图1的加热装置的纵剖视图;

17.·

图5是图1的加热装置的横截面图;

18.·

图6是图1的加热装置的外管状主体的立体图;

19.·

图7是图6的外管状主体的立体纵剖视图;

20.·

图8是图1的加热装置的内管状主体和火焰稳定器主体的立体图;

21.·

图9是图1的加热装置的变体的立体纵剖视图;和

22.·

图10是图9的加热装置的外管状主体的立体图。

具体实施方式

23.在图1中,数字1表示作为一个整体的内燃机2的排气系统。

24.排气系统1包括排气管道3,该排气管道3从内燃机2的排气歧管开始并以消音器4为末端,废气从消音器4释放到大气中。沿排气管道3安装有至少一个用于处理来自内燃机的废气的装置5;特别地,总是存在催化转化器(氧化催化转化器或还原催化转化器),可将微粒过滤器添加至该催化转化器。为了工作(即为了进行催化转化),催化转化器需要在相对较高的操作温度下工作(当代催化转化器的工作温度甚至接近800℃),因为只有在达到工作温度后,用于将未燃烧的碳氢化合物、氮氧化物和一氧化碳转化为二氧化碳、水和氮的化学反应才会发生。

25.为了加速处理装置5的加热,即为了允许处理装置5更快地达到其操作温度,排气系统1包括加热装置6,其通过燃烧燃料产生(非常)热的空气流,该空气流流经处理装置5。

26.加热装置6包括燃烧室7,其在出口处连接到排气管道3(紧靠处理装置5的上游)并且在入口处连接到风扇8(即气泵),该风扇8产生流经燃烧室7的空气流;在燃烧室中7还有燃料喷射器9,其喷射的燃料与空气混合,以及火花塞10,其周期性地产生火花点燃空气-燃料混合物,以获得加热空气的燃烧。加热装置6的燃烧室7以出口管道11为末端,该出口管道11通向排气管道3(紧靠处理设备5的上游)。

27.特别地,喷射器9具有燃料出口孔,燃料从燃料出口孔流出燃料喷射器9并且燃料出口孔限定燃料喷射器9的喷射点。

28.根据图2、图3和图4,加热装置6包括具有纵向轴线13的管状主体12(例如,具有圆柱形形状并具有圆形或椭圆形横截面);管状主体12在两端处由两个相对的底壁14和15界定,并由侧壁16横向界定,侧壁16将两个底壁14和15彼此连接。底壁14在中心穿孔以容纳燃料喷射器9,该燃料喷射器9同轴地安装至管状主体12(即同轴于纵向轴线13);换言之,燃料喷射器9穿过管状主体12的底壁14安装以将燃料喷射到燃烧室7中。类似地,底壁15在中心处穿孔,以便装配到出口管道11上,出口管道11终止于排气管道3中;即,底壁15具有出口开口17,以将热空气从燃烧室7中排出,出口管道11始自出口开口17。

29.根据图2和图3,贯穿管状主体12获得(至少)一个入口开口18(如图1所示),该入口开口18通过入口管道19(如图1、图2和图3所示)连接到风扇8以接收空气流,该空气流被导向燃烧室7并与由燃料喷射器9喷射的燃料混合。优选地,空气以切向定向(相对于管状主体12)的气流流入入口开口18,即入口管道19被(相对于管状主体12)切向定向。

30.根据图1所示的可能的但非约束性的实施例,在入口开口18的区域中具有止回阀20,其允许空气仅流向燃烧室7(即流入管状主体12)。优选地,止回阀20是被动的(即不包括产生运动的电动、液压或气动致动器),是压力控制的并且仅当止回阀20上游的压力高于止回阀20下游的压力时才打开。止回阀20的作用是在不使用加热装置6时(即当风扇8关闭时)防止废气回流至从入口开口18流出,从而因此不经过处理装置5就被释放到大气中。替代地,止回阀20可以沿着出口管道11安装,例如在出口开口17的区域中;在这种情况下,止回阀20只允许空气从燃烧室7流出(从管状主体12流出)流向排气管道3,即它阻止废气从排气管道3流向燃烧室7(进入管状主体12)。

31.根据图3和图4,加热装置6包括供应通道21,该供应通道21接收来自入口开口18的空气,围绕燃料喷射器9的端部并以喷嘴22结束,该喷嘴22布置在燃料喷射器9的喷射点周围(即,燃料从燃料喷射器9流出的喷嘴尖端周围)。

32.火花塞10(设有一对电极)贯穿管状主体12的侧壁16安装,以触发空气和燃料混合物的燃烧,该混合物是由于空气和燃料的混合而获得的,空气从入口开口18流入到管状主体12中并被供应通道21的喷嘴22引入燃烧室7,该燃料通过燃料喷射器9喷射到燃烧室7中。特别地,管状主体12的侧壁16具有通孔,该通孔径向(即垂直于纵向轴线13)定向并且在内侧容纳(拧入)火花塞10(其明显是径向定向的)。

33.加热装置6包括静态混合器23(即,没有移动零件),其具有环形的形状,沿着供应通道21并围绕燃料喷射器9布置并且被配置为在流向喷嘴22的空气中产生湍流,特别是(旋转的)涡流运动。静态混合器23被配置为在流向喷嘴22的空气中产生(旋转的)涡流运动,其具有围绕纵向轴线13的给定旋转方向(即,围绕纵向轴线13的顺时针方向或逆时针方向)。

34.根据图3和图4所示的优选但非约束性实施例,在静态混合器23的下游,供应通道21具有逐渐减小的横截面面积,从而确定空气速度的增加。特别地,在静态混合器23的下游,供应通道21具有横截面积恒定的初始部分、横截面积逐渐减小的中间部分和直至喷嘴22的横截面积恒定的端部部分。

35.供应通道21在外侧由(至少部分锥形的)外管状主体24界定并且在内侧由(至少部分锥形的)内管状主体25界定,内管状主体25围绕燃料喷射器9并且在内侧包含燃料喷射器9(即用作燃料喷射器9的端部的容器)。因此,供应通道21(在其端部)限定在内管状主体25和外管状主体24之间。特别地,两个管状主体24和25交替锥形部分(即具有沿纵向轴线13逐

渐减小其尺寸的会聚形状)和圆柱形部分(即具有沿纵向轴线13具有恒定尺寸的形状);优选地,内管状主体25的端部具有渐缩锥形(即,其尺寸朝向喷嘴22逐渐减小),而外管状主体24的端部具有圆柱形状。

36.根据优选实施例,空气以切向定向的气流流入供应通道21,从而具有(旋转的)涡流运动,该涡流运动随后通过静态混合器23的作用而增加并有助于其与由燃料喷射器9喷射的燃料混合;换言之,通过与燃烧室7相切定向的管道将助燃空气引入燃烧室7允许助燃空气流获得圆周运动(通过静态混合器23的存在进一步增强),从而优化在燃烧室7内空气和燃料的混合。

37.根据一个优选实施例,燃料喷射器9构造成将至少80%(且优选至少90-95%)的燃料喷射到供应通道21的内表面26上;即,燃料喷射器9不直接将燃料引向供应通道21的外部,而是,恰恰相反,将燃料引向供应通道21的内表面26,从而使得从燃料喷射器9流出的燃料在通过喷嘴22流出供应通道21之前先撞击内表面26。燃料对内表面26的冲击允许由燃料喷射器9发射出的燃料液滴以非常有效的方式雾化,并且通过这样做,所述燃料与沿着供应通道21流动的空气的混合显著改进;空气和燃料之间混合的改进确保了燃料的理想燃烧,并且特别是完全燃烧,从而防止部分未燃烧的燃料流出燃烧室7。

38.根据优选实施例,燃料喷射器9构造成发射燃料射流27(在图4中示意性地示出),该燃料射流27具有中心中空的圆锥形状,即具有形状像环形的横截面,其中燃料聚集在外围。换言之,燃料喷射器9产生的燃料射流27具有圆锥形状(圆锥的顶点靠近燃料喷射器9的喷射点)并且在中心处具有孔(即,没有燃料的区域),该孔也具有圆锥形状(圆锥的顶点靠近燃料喷射器9的喷射点);因此,由燃料喷射器9产生的燃料射流27由于中心孔的存在而具有圆锥壳的形状,即其具有内部中空的圆锥形状。

39.如上所述,供应通道21在外侧由外管状主体24(具有供应通道21的内表面26)界定,并且在内侧由内管状主体25界定,该内管状主体25围绕燃料喷射器9并且在内侧包含燃料喷射器9。根据图6和图7,外管状主体24包括锥形部分28,其朝向喷嘴22减小其尺寸;此外,根据附图所示的优选实施例,外管状主体24还包括圆柱形部分29,该圆柱形部分29布置在锥形部分28的下游并终止于喷嘴22。根据本文未示出的不同实施例,外管状主体24没有圆柱形部分29,并且因此包括唯一的锥形部分28。根据本文未示出的另一实施例,圆柱形部分29可由具有比锥形部分28的锥度(会聚)更小的锥度(会聚)的另一锥形部分代替。

40.在附图所示的实施例中,燃料喷射器9构造成将燃料的至少一部分喷射到外管状主体24的圆柱形部分29(或另一锥形部分)上;特别地,燃料喷射器9构造成将燃料的最大部分(几乎全部)喷射到外管状主体24的圆柱形部分29(或进一步的锥形部分)上。根据不同的实施例,燃料喷射器9构造成将燃料的至少一部分喷射到外管状主体24的圆柱形部分29(或另一锥形部分)上并且将燃料的至少一部分喷射到外管状主体24的锥形部分上28;例如,燃料喷射器9构造成将大约一半的燃料喷射到外管状主体24的锥形部分28上,并且将大约一半的燃料喷射到外管状主体24的圆柱形部分29(或另一锥形部分)上。根据另一实施例,燃料喷射器9构造成将燃料的至少一部分喷射到外管状主体24的锥形部分28上;特别地,燃料喷射器9构造成将燃料的最大部分(几乎全部)喷射到外管状主体24的锥形部分28上。

41.根据图6,外管状主体24具有贯通开口30(即狭缝),燃料喷射器9的流出燃料的喷嘴尖端(即燃料喷射器9的喷射点)通过该贯通开口30对准火花塞10的电极。由于贯通开口

30的存在,由燃料喷射器9发射的燃料射流27的有限部分不撞击外管状主体24而是穿过外管状主体24直到它直接到达火花塞10的电极。换言之,由于贯通开口30的存在,燃料射流27的有限部分直接“弄湿”火花塞10的电极,以便在火花塞10的电极周围产生局部燃料过量(即局部更浓的混合物),这有利于火焰的点燃,因此支持火焰到混合物的其余部分的更快传播。换言之,燃料喷射器9构造成将燃料的至少一部分喷射到外管状主体24上,并且外管状主体24具有贯通开口30,由燃料喷射器9发射的燃料射流27的有限部分通过该贯通开口30流穿外管状主体24以到达火花塞10的电极,而不撞击外管状主体24。

42.如上所述,静态混合器23构造成在流向喷嘴22的空气中产生(旋转的)涡流运动,该涡流运动具有围绕管状主体12的纵向轴线13的给定旋转方向。根据在图6中更好地示出的优选实施例,贯通开口30相对于连接喷射器9的喷射点和火花塞10的电极的假想线在与静态混合器(23)赋予的空气旋转方向相反的方向上沿周向偏移;换言之,贯通开口30“提前”布置在空间上,以弥补由静态混合器23赋予的旋转运动分量(这增加了“漩涡”燃料喷射器9的作用),使得燃料射流27通过外管状主体24流过贯通开口30的有限部分真正到达(即大部分)火花塞10的电极。

43.根据图2、图3和图4所示的优选实施例,出口管道11具有直接连接到管状主体12的出口开口17的初始部分,具有与管状主体12相同的形状(即,相同类型的横截面),与管状主体12同轴并且具有小于管状主体12的内径d1的内径d2。具体地,在管状主体12的内径d1与出口管道11的初始部分的内径d2之间的比值在1.2至2的范围内,且优选地等于1.40。

44.根据图3和图5,出口开口17构成燃烧室7的缩窄部分(即通道开口的显著减小),并且作为一个整体,具有小于燃烧室7的横截面积的30%的自由通道面积。换言之,出口开口17的自由通道面积(即热空气可流过出口开口17的面积)小于燃烧室7的横截面积的30%;因此,很明显,出口开口17“缩窄”燃烧室7并迫使存在于燃烧室7中的热空气聚集以流过出口开口17。

45.根据优选实施例,出口开口17的自由通道面积总体上小于燃烧室7的横截面积的20%,且更具体地,出口开口17的自由通道面积总体上在燃烧室7的横截面积的10%至20%的范围内,且优选地等于燃烧室7的横截面积的15%。

46.根据附图所示且在图5中更清楚可见的优选实施例,出口开口17包括多个通孔31(彼此分离和独立),这些通孔31从一侧穿过第二底壁15到另一侧,并且围绕管状主体12的中心纵向轴线13对称布置以形成环形。优选地,出口开口(17)包括至少六个、优选十个(或者,八至十二个)通孔31,这些通孔从一侧穿过底壁15到另一侧并且围绕管状主体12的中心纵向轴线13对称布置以形成环形。根据本文未示出的不同实施例,出口开口17包括较少数量的通孔31,例如至少两个通孔31或至少三个通孔31。根据本文未示出的另一实施例,出口开口17包括一个单一通孔31,该通孔31从一侧穿过底壁15到另一侧并且与管状主体12的中心纵向轴线13同轴。

47.根据附图所示的优选实施例,每个通孔31具有圆形的形状(在本实施例中,通孔31的数量通常较多,整体较小);根据本文未示出的不同实施例,每个通孔31具有沿圆的弧延伸的长方形形状(在该实施例中,通孔31的数量通常较少,整体上更大)。此外,圆形的通孔31和长方形的通孔31都可以存在。

48.根据图6、图7和图8,加热装置6包括火焰稳定器主体32,该火焰稳定器主体32至少

部分地布置在喷嘴22区域内的供应通道21内,与供应通道21和燃料喷射器9(即,纵向轴线13)同轴并且在燃料喷射器9的喷射点的前面(即,在燃料出口孔的前面,燃料从该燃料出口孔流出燃料喷射器9)。特别地,火焰稳定器主体32布置在距燃料喷射器9的喷射点(燃料出口孔)不为零的距离处,使得火焰稳定器主体32与燃料喷射器(9)的喷射点(燃料出口孔)间隔开(远离,分离)。

49.根据附图所示的优选实施例,火焰稳定器主体32完全布置在供应通道21内,并且火焰稳定器主体32的较大基部正好终止于喷嘴22的区域中(即,火焰稳定器主体32的较大基部与供应通道21的底壁共面,喷嘴22在该底壁开口)。根据本文未示出的不同实施例,火焰稳定器主体32相对于喷嘴22缩回(即在喷嘴22之前一点结束)或伸出喷嘴22(即伸出供应通道21之外)。

50.根据附图所示的优选实施例,火焰稳定器主体32具有锥形形状,其具有面向燃料喷射器9的燃料出口孔的顶点和圆形底壁,该圆形底壁与该顶点相对并且与供应通道21的喷嘴22轴向对齐。即,火焰稳定器主体32整个布置在供应通道21内部,并终止于供应通道21的喷嘴22区域中(由于火焰稳定器主体32的圆形底壁与供应通道21的喷嘴22轴向对齐)。优选地(尽管不是必须的),火焰稳定器主体32中空,即具有中心孔33。根据附图所示的优选实施例,火焰稳定器主体32的中心孔33为盲孔,其起始于与火焰稳定器主体32的顶点相对的火焰稳定器主体32的基部;或者,火焰稳定器主体32的中心孔33为通孔,且因此从一侧穿过火焰稳定器主体32到另一侧。根据附图所示的优选实施例,火焰稳定器主体32的中心孔33呈圆锥形(基本复制火焰稳定器主体32的形状);或者,火焰稳定器主体32的中心孔33为圆柱形。

51.根据附图所示的优选实施例,火焰稳定器主体32通过径向布置成十字形的四个辐条34(通常至少有两个径向布置的辐条34)连接到外管状主体24。根据附图所示的优选实施例,每个辐条34具有三角形形状的横截面,其具有朝向燃料喷射器9定向的顶点。

52.图9和图10显示了图2-图8中所示的加热装置6的变体。

53.图9和图10所示的加热装置6与图2-图8所示的加热装置6的不同之处在于出口开口17包括一个单一通孔31,该通孔31从一侧穿过底壁15到另一侧并且与管状主体12的中心纵向轴线13同轴。

54.此外,图9和图10所示的加热装置6与图2-图8所示的加热装置6的不同之处在于火焰稳定器主体32是实心的(即没有中心孔33)并且仅通过两个辐条34连接到外管状主体24。

55.本文描述的实施例可以相互组合,而不因此原因超出本发明的保护范围。

56.上述加热装置6具有许多优点。

57.首先,由于通过供应通道21的喷嘴22引入的助燃空气和通过燃料喷射器9喷射的燃料之间的理想混合,上述加热装置6确保燃料在所有操作条件下(特别是当喷射大量燃料以产生大量热量时)完全燃烧(即不将未燃烧的燃料引入到排气管道3中)。

58.由于在燃烧室7内的高火焰稳定性(特别是在“稀薄”燃烧的情况下,其在氧气过量的情况下发生),还可以获得完全的燃料燃烧,且因此火焰永远不易熄灭或以振荡运动来回移动,该移动将周期性地导致火焰伸出燃烧室7,从而向排气管道3移动。由于出口开口17和火焰稳定器主体32的联合作用,获得了这种高火焰稳定性,该出口开口17“缩窄”燃烧室7,该火焰稳定器主体32“锚定”火焰的基部。火焰稳定性可以通过仅单独使用出口开口17来增

加(即在没有火焰稳定器主体32的情况下),该出口开口17“缩窄”燃烧室7,或通过仅单独使用火焰稳定器主体32来增加(即在没有出口开口17的情况下,该出口开口17“缩窄”燃烧室7);然而,通过将出口开口17和火焰稳定器主体32组合在一起以结合的方式一起工作可以获得最大的火焰稳定性,该出口开口17“缩窄”燃烧室7。

59.特别地,火焰稳定器主体32在其自身周围产生空气-燃料混合物的涡流,其倾向于将火焰推向喷射器9,即倾向于保持火焰与火焰稳定器主体32接触。另一方面,“缩窄”燃烧室7的出口开口17构成声阻抗,它打破了火焰的共振运动,因此防止了火焰沿纵向轴线13来回摆动(脉动),从而防止火焰循环地向排气管道3移动。

60.上述加热装置6具有相对于其整体尺寸的高热功率;即,虽然上述加热装置6相对小,但也产生高热功率。

61.最后,上述加热装置6制造简单、经济,因为它由几个形状不复杂且易于用标准焊接和接头连接的部件组成。

62.附图标记一览表

[0063]1ꢀꢀꢀ

排气系统

[0064]2ꢀꢀꢀ

内燃机

[0065]3ꢀꢀꢀ

排气管道

[0066]4ꢀꢀꢀ

消音器

[0067]5ꢀꢀꢀ

处理装置

[0068]6ꢀꢀꢀ

加热装置

[0069]7ꢀꢀꢀ

燃烧室

[0070]8ꢀꢀꢀ

风扇

[0071]9ꢀꢀꢀ

燃料喷射器

[0072]

10

ꢀꢀ

火花塞

[0073]

11

ꢀꢀ

出口管道

[0074]

12

ꢀꢀ

管状主体

[0075]

13

ꢀꢀ

纵向轴线

[0076]

14

ꢀꢀ

底壁

[0077]

15

ꢀꢀ

底壁

[0078]

16

ꢀꢀ

侧壁

[0079]

17

ꢀꢀ

出口开口

[0080]

18

ꢀꢀ

入口开口

[0081]

19

ꢀꢀ

入口管道

[0082]

20

ꢀꢀ

止回阀

[0083]

21

ꢀꢀ

供应通道

[0084]

22

ꢀꢀ

喷嘴

[0085]

23

ꢀꢀ

静态混合器

[0086]

24

ꢀꢀ

外管状主体

[0087]

25

ꢀꢀ

内管状主体

[0088]

26

ꢀꢀ

内表面

[0089]

27

ꢀꢀ

燃料射流

[0090]

28

ꢀꢀ

锥形部分

[0091]

29

ꢀꢀ

圆柱形部分

[0092]

30

ꢀꢀ

贯通开口

[0093]

31

ꢀꢀ

通孔

[0094]

32

ꢀꢀ

火焰稳定器主体

[0095]

33

ꢀꢀ

中心孔

[0096]

34

ꢀꢀ

辐条

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1