火花塞的制作方法

1.本实用新型涉及一种火花塞。

背景技术:

2.近年来,为了抑制自然灾害,从改善地球环境的观点出发,要求提高汽车的燃料效率。

3.已往,在备有单室式燃烧室的火花点火发动机中,为了在使用稀薄混合气体时也能使点火性能稳定,备有设置了无燃料供给的副室的副室式火花塞。例如,在专利文献1和专利文献2的火花点火发动机中,在汽缸头与汽缸内的活塞顶面之间形成了燃烧室,以火花塞的点火电极位于燃烧室的上部的方式在汽缸头上设置着火花塞。在火花塞的前端,设置着具有若干喷口的套筒。在套筒内,形成了通过喷口与燃烧室连通的副室。这样,用火花塞的点火电极对从汽缸内流入副室内的混合气体进行火花点火时,从喷口喷出的火焰成为火焰喷射流一边产生大的湍流一边在燃烧室内传播,使燃烧室内的混合气体切实地燃烧。这时,借助上述火焰喷射流的湍流,可实现快速燃烧。

4.并且,为了提高安装在副室的火花点火的稳定性,专利文献2提出了将副室的中心电极的前端与副室的各连通孔的交点的距离(z)与连接各连通孔的假想圆的直径(l)的关系设定为符合0.3《z/l《0.7的关系式。

5.然而,当将距离(z)与直径(l)条件设置在上述范围内时,在发动机高负荷运转的情况下,进气压缩时从连通孔流出的混合气体与火花塞的点火电极中的外侧电极发生碰撞,阻碍了混合气体流向火花塞的绝缘衬套旁深处的混合气体空间,而使在混合气体空间中的气体在深处中滞留。因此,随着一次次的点火,流入副室的混合气体温度会在混合气体空间中出现局部性的高温,导致在火花塞点火前发生自燃(早燃)现象,进而无法进行副室的燃烧控制。

6.[现有技术文献]

[0007]

[专利文献]

[0008]

[专利文献1]日本特开第2007-77902号

[0009]

[专利文献2]日本特开第2011-214492号

技术实现要素:

[0010]

本实用新型提供一种火花塞,能够抑制副室内产生的早燃现象。

[0011]

本实用新型提供一种火花塞。火花塞具有收容在副室中的中心电极以及外侧电极,副室通过形成在副室上的多个连通孔与汽缸的燃烧室连通,副室配置在燃烧室的中央,连通孔朝燃烧室的外周斜向开口,且多个连通孔的中心线交会于一交点上,其中自交点到各多个连通孔的距离为第一距离,自交点到外侧电极的距离为第二距离,且当交点的位置介于外侧电极与多个连通孔之间时,第二距离设为正值,当交点的位置位于外侧电极与多个连通孔的同一侧时,第二距离设为负值,且第二距离与第一距离的比值被设置为符合下

述关系式:d2/d1≤0或是1.7≤d2/d1,其中d2为第二距离,d1为第一距离。

[0012]

在本实用新型的一实施例中,当上述的第二距离与第一距离的比值被设置为小于等于0时,第二距离与第一距离符合下述关系式:-0.6≤d2/d1≤0。

[0013]

在本实用新型的一实施例中,当上述的第二距离与第一距离的比值被设置为大于等于1.7时,第二距离与第一距离符合下述关系式:1.7≤d2/d1≤4.5。

[0014]

基于上述,在本实用新型的火花塞中,通过将副室中的火花塞的外侧电极和连通副室的连通孔的位置设定在规定的范围内,能够使在发动机进气压缩时从连通副室的连通孔流入的混合气体不会被火花塞的外侧电极阻碍,而可以流入副室中的混合气体空间的深部。其结果是,通过使燃烧后残留在火花塞的绝缘体附近的混合气体空间的深部的高温气体分散,能够减少副室中的部分气体出现局部高温,进而能够抑制副室的早燃现象。

[0015]

为让本实用新型的上述特征和优点能更明显易懂,下文特举实施例,并配合附图作详细说明如下。

附图说明

[0016]

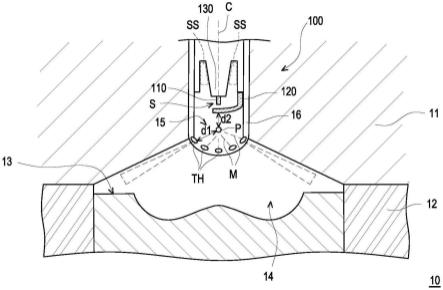

图1是依照本实用新型的一实施例的火花塞的结构示意图;

[0017]

图2a是表示第二距离与第一距离的比值与混合气体空间中深部的混合气体温度的关系的图;

[0018]

图2b是表示第二距离与第一距离的比值与混合气体空间中深部的再循环的废气量与进气总量的比值(egr率)的关系的图。

[0019]

附图标记说明:

[0020]

10:火花点火发动机;

[0021]

11:汽缸头;

[0022]

12:汽缸;

[0023]

13:活塞顶面;

[0024]

14:燃烧室;

[0025]

15:副室;

[0026]

16:套筒;

[0027]

100:火花塞;

[0028]

110:中心电极;

[0029]

120:外侧电极;

[0030]

130:支撑部;

[0031]

c、m:中心线;

[0032]

d1:第一距离;

[0033]

d2:第二距离;

[0034]

p:交点;

[0035]

s:混合气体空间;

[0036]

ss:深部

[0037]

th:连通孔。

具体实施方式

[0038]

图1是依照本实用新型的一实施例的火花塞的结构示意图;图2a是表示第二距离与第一距离的比值与混合气体空间中深部的混合气体温度的关系的图;图2b是表示第二距离与第一距离的比值与混合气体空间中深部的再循环的废气量与进气总量的比值(egr率)的关系的图。以下将以图1说明火花塞的具体结构。

[0039]

请参考图1,在本实施例的火花点火发动机10中,在汽缸头11与汽缸12内的活塞顶面13之间形成了燃烧室14。在汽缸头11的燃烧室14的大致中心位置,沿上下方向嵌合着有前端为圆弧状的套筒16,以火花塞100位于燃烧室14的上部的方式在套筒16内设置着火花塞100。

[0040]

如图1所示,在本实施例中,在火花塞100的下部前端备有中心电极110以及外侧电极120,其中外侧电极120为接地电极,在火花塞100点火时,中心电极110以及外侧电极120作为点火电极使用。中心电极110以及外侧电极120位于燃烧室14上部,由伸出到燃烧室14内的套筒16的底部覆盖着,并且在套筒16的下部内形成了副室15,中心电极110以及外侧电极120被收容在副室15中。中心电极110设置为从由氧化铝陶瓷等绝缘材料构成的支撑部130向副室15的连通孔th侧突出。另外,在支撑部130的周围形成有混合气体能够进入的混合气体空间s,支撑部130的外周面也具有越接近越接近外侧电极120侧直径越小的倾斜面。整体而言,火花塞100设置在从副室15的顶部至副室15的中心处。

[0041]

如图1所示,在本实施例中,副室15通过形成在套筒16上的多个连通孔th与汽缸12的燃烧室14连通,副室15配置在燃烧室14的中央。连通孔th从副室15中心呈放射状设置并朝燃烧室14的外周斜向向下开口。如此,用火花塞100的中心电极110以及外侧电极120对从汽缸12内流入副室15内的混合气体进行火花点火时,从连通孔th喷出的火焰成为火焰喷射流一边产生大的湍流一边在燃烧室14内传播,使燃烧室14内的混合气体切实地燃烧。这时,借助上述火焰喷射流的湍流,可实现快速燃烧。

[0042]

具体而言,在本实施例中,连通燃烧室14和副室15的连通孔th以一定的相位差均匀地设置在火花塞100的中心线c周围,且连通孔th的数量可根据燃烧室14中的燃烧区域的最佳分割数设定,用于最大限度地改善爆震。举例而言,在本实施例中,连通孔th的数量范围可介于6至10个,但本实用新型不以此为限。通过副室15内的点火,连通孔th可相对于中心线c以不同的喷射角度喷出并引导燃烧中的混合气体,进而对燃烧室14喷出火炬状的火焰,其中连通孔th的喷射角度能以喷射的混合气体的气流不与燃烧室14碰撞的方式来设定。此外,在本实施例中,副室15容积比(副室15与燃烧室14(bdc)之比)可根据爆震改善所需的喷射强度来设定。

[0043]

进一步而言,如图1所示,在本实施例中,多个连通孔th的中心线m交会于一交点p上,其中交点p可视为进气压缩时从连通孔th流入的混合气体的射流集合处。如此,通过适当设置交点p的位置,能够使进气压缩时从连通孔th流入的混合气体不被外侧电极120阻碍流动。

[0044]

具体而言,如图1所示,在本实施例中,自交点p到各多个连通孔th的距离为第一距离d1,自交点p到外侧电极120的距离为第二距离d2,且当交点p的位置介于外侧电极120与多个连通孔th之间时,第二距离d2设为正值,当交点p的位置位于外侧电极120与多个连通孔th的同一侧时,第二距离d2设为负值,且第二距离d2与第一距离d1的比值被设置为符合

下述关系式:d2/d1≤0或是1.7≤d2/d1,其中d2为第二距离d2,d1为第一距离d1。

[0045]

进一步而言,当第二距离d2与第一距离d1的比值被设置为小于等于0时,外侧电极120会与副室15的底面相邻或接触,如此,外侧电极120不致阻碍从连通副室15的连通孔th流入的混合气体的流动。另一方面,当第二距离d2与第一距离d1的比值被设置为大于等于1.7时,外侧电极120也能足够远离副室15的底部,因此也不致阻碍从连通副室15的连通孔th流入的混合气体的流动。

[0046]

如此一来,通过将副室15中的火花塞100的外侧电极120和连通副室15的连通孔th的位置设定在规定的范围内,能够使在发动机进气压缩时从连通副室15的连通孔th流入的混合气体不会外侧电极120阻碍,而可以流入副室15中在火花塞100的支撑部130附近的混合气体空间s的深部ss。其结果是,通过使燃烧后残留在火花塞100的支撑部130附近的混合气体空间s的深部ss的高温气体分散,能够减少副室15中的部分气体出现局部高温,进而能够抑制副室15的早燃现象。

[0047]

进一步而言,在本实施例中,当第二距离d2与第一距离d1的比值被设置为小于等于0时,第二距离d2与第一距离d1符合下述关系式:-0.6≤d2/d1≤0。如此,可通过尽可能地使外侧电极120与副室15的底面接近,而在副室15中的第二距离d2与第一距离d1的比值的设定下限中,更可靠地抑制副室15的早燃现象。另一方面,在本实施例中,当上述的第二距离d2与第一距离d1的比值被设置为大于等于1.7时,第二距离d2与第一距离d1符合下述关系式:1.7≤d2/d1≤4.5。如此,可通过尽可能地使外侧电极120远离副室15的底部,而在副室15中的第二距离d2与第一距离d1的比值的设定上限中,更可靠地抑制副室15的早燃现象。

[0048]

具体而言,如图2a所示,当第二距离d2与第一距离d1的比值落于-0.6至0或是1.7至4.5的范围区间时,混合气体空间s中深部ss的混合气体温度会小于发生早燃现象的所需温度。此外,如图2b所示,当第二距离d2与第一距离d1的比值落于-0.6至0或是1.7至4.5的范围区间时,混合气体空间s中深部ss的再循环的废气量与进气总量的比值(egr率)也会有减少的趋势,如此,亦可使副室15中的混合气体空间s的燃烧状况不致恶化,而易于控制。

[0049]

综上所述,在本实用新型的火花塞中,通过将副室中的火花塞的外侧电极和连通副室的连通孔的位置设定在规定的范围内,能够使在发动机进气压缩时从连通副室的连通孔流入的混合气体不会被外侧电极阻碍,而可以流入副室中混合气体空间的深部。其结果是,通过使燃烧后残留混合气体空间的深部的高温气体分散,能够减少副室中的部分气体出现局部高温,进而能够抑制副室的早燃现象。

[0050]

最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型的实施例的技术方案的范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1