一种陆上压缩空气储能系统及电力系统的制作方法

本技术涉及压缩空气储能,具体涉及一种陆上压缩空气储能系统及电力系统。

背景技术:

1、储能是实现可再生能源革命的关键支撑技术,压缩空气储能系统具有单级容量大、储能效率高、生命周期长、可回收余热和耦合“风光互补”等潜在优点,被认为是极具发展前景的大规模物理储能技术。由于陆上风况多变,包括稳定风况、阵风风况以及渐变风况等,而陆上风力发电机组发电量受风况影响,导致风电存在间歇性、波动性和不可控性,风电并网波动会对电网造成冲击。因此,现有技术中,采用压缩空气储能装置来调节电网不稳定性和削峰填谷。具体为,利用地下洞穴空间形成的天然密封储存介质或于其内壁上敷设柔性气密高分子薄膜以存储高压空气,或直接利用地面储气装置来存储高压空气。当电网供大于求时,利用压缩空气子系统将电能转化为机械能,再转化为压力势能和热能分别存储于储气装置和储热装置中,当电网供小于求时,利用空气膨胀子系统将储气装置和储热装置的压力势能和热能转化为机械能对外输出。

2、然而,既有方案中,地下洞穴包括盐穴、地下含水层、硬岩层洞穴、天然盐岩洞、废弃天然气或石油储气室,地面储气包括金属储罐/管道、热塑性管,而这些储气装置受地理条件限制或成本昂贵,另一方面,需要敷设较长的气体输送管路,建设成本高,而且目前应用的压缩空气储能项目均是调节电网侧的不稳定电源,压缩空气储能系统和风光等源侧电源并网均需敷设较长的输配电线路,成本高昂。

技术实现思路

1、本实用新型要解决的技术问题在于克服现有技术中地下洞穴受地理条件限制,地面储气装置建设成本高,输气管路和输电线路成本高昂的缺陷,从而提供一种直接利用陆上风机塔筒和地下人造硐室作为联合储气装置的陆上压缩空气储能系统及电力系统。

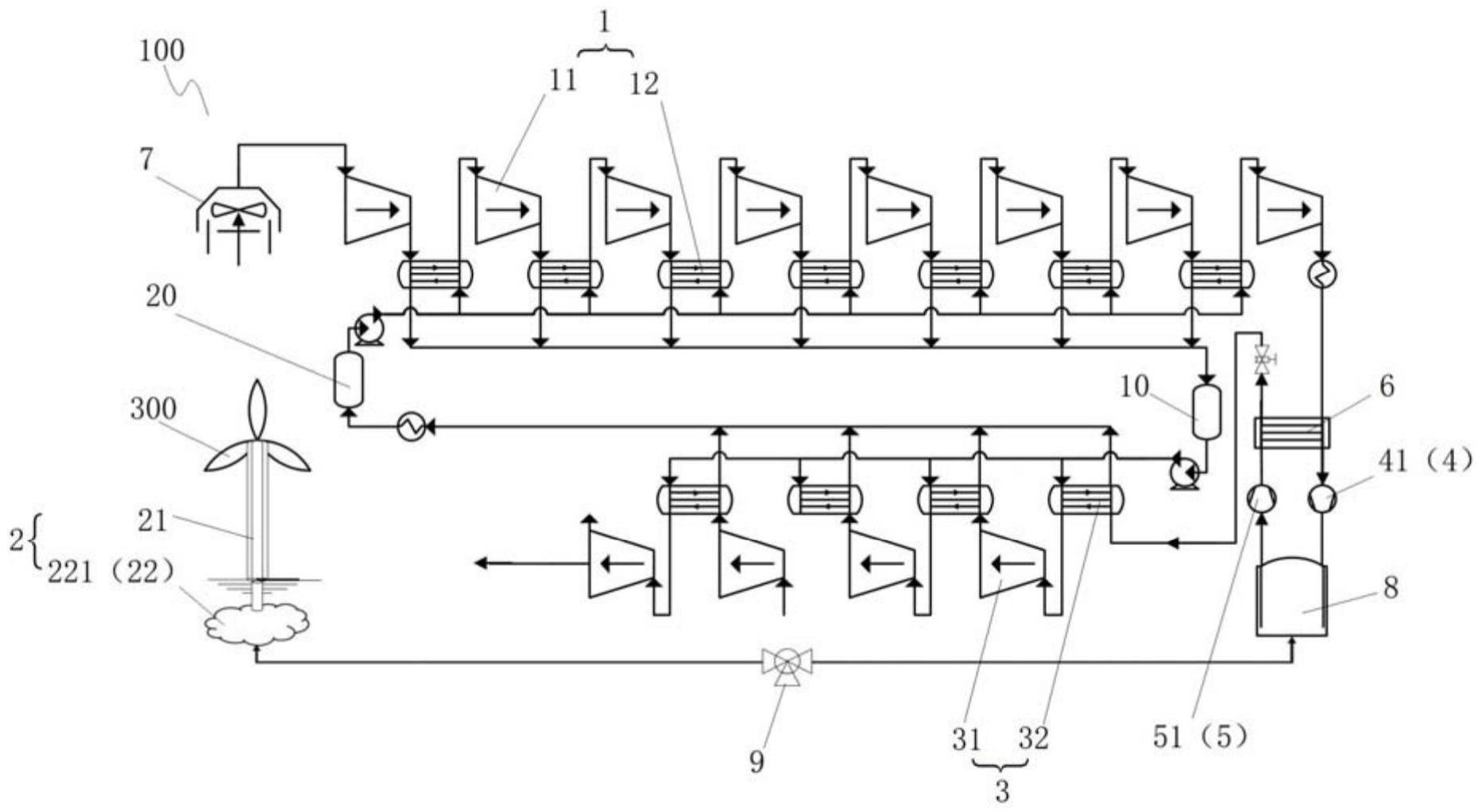

2、为了解决上述问题,本实用新型一方面提供了一种陆上压缩空气储能系统,包括空气压缩系统、陆上联合储气装置和空气膨胀系统;空气压缩系统的输出端和陆上联合储气装置的输入端连接,陆上联合储气装置的输出端和空气膨胀系统的输入端连接;其中,陆上联合储气装置包括塔筒和地下储气装置;塔筒包括第一储气空腔;地下储气装置设于塔筒下方的地下,地下储气装置包括第二储气空腔,第一储气空腔和第二储气空腔连通。

3、可选的,塔筒包括沿轴向分体设置的多个塔筒节;第一储气空腔设于一个或多个塔筒节内。

4、可选的,塔筒节内设有一个储气单元,或塔筒节内设有多个储气单元,多个储气单元围绕塔筒节的内周间隔设置,多个储气单元之间通过管路连通。

5、可选的,塔筒包括沿径向套设的外筒体和内筒体;外筒体和内筒体之间的环形间隙构成第一储气空腔。

6、可选的,地下储气装置包括人造硐室,人造硐室的内腔构成第二储气空腔,人造硐室设于塔筒的下方,塔筒的底部与人造硐室贯穿连通,或,第一储气空腔通过管路和第二储气空腔连通。

7、可选的,塔筒设有多个,人造硐室设有多个,多个人造硐室一一对应地设于塔筒的底部,多个第一储气空腔和多个第二储气空腔一一对应地连通。

8、可选的,塔筒设有多个,人造硐室设有一个,多个塔筒的第一储气空腔通过管路和人造硐室的第二储气空腔连通。

9、可选的,人造硐室与塔筒的底部一体化设置。

10、可选的,空气压缩系统和陆上联合储气装置之间设有降压装置;空气压缩系统的输出端和降压装置的输入端连接,降压装置的输出端和陆上联合储气装置的输入端连接;陆上联合储气装置和空气膨胀系统之间设有加压装置,加压装置的输入端和陆上联合储气装置的输出端连接,加压装置的输出端和空气膨胀系统的输入端连接。

11、本实用新型另一方面提供了一种电力系统,包括电网、陆上风力发电机组以及以上技术方案中任一项所述的陆上压缩空气储能系统,空气压缩系统和电网电连接,或空气压缩系统和陆上风力发电机组电连接,空气膨胀系统和电网电连接。

12、本实用新型具有以下优点:

13、1.利用本实用新型的陆上压缩空气储能系统,储能时,通过空气压缩系统将空气压缩并存储于陆上联合储气装置中,释能时,释放陆上联合储气装置中的压缩空气,输出至空气膨胀系统,通过膨胀做功发电;

14、通过设置陆上联合储气装置,其中,塔筒设置第一储气空腔,能够利用塔筒自身的空间作为一部分的储能空间,且设置地下储气装置,地下储气装置设置第二储气空腔,第一储气空腔和第二储气空腔连通,实现地下储气装置和塔筒联合储气,能够扩大陆上压缩空气的储能空间,地下储气装置设于塔筒的下方的地下,能够与塔筒的基础同时建设,相比于利用地下洞穴,不受地理条件限制,且缩短了输送管路的长度,缩减了建设成本,且塔筒和地下储气装置联合,扩充了陆上压缩空气储能空间;另外,可根据选址风场、地质条件等实际储能需求,灵活分配第一储气空腔和第二储气空腔的储能容量。

15、2.塔筒沿轴向设置一个或多个塔筒节,第一储气空腔设于一个或多个塔筒节内,或者塔筒设置外筒体和内筒体,两者之间的环形间隙构成第一储气空腔,能够根据塔筒的实际情况,灵活选择第一储气空腔的设置方式,由于塔筒本身是类管线钢储罐结构,可通过对塔筒内部空间结构进行优化和利用,代替现有的地下或地面储气空间,减少了地下或地面储气空间的建设成本。

16、3.空气压缩系统设置多级压缩机串联,且每级压缩机后连接冷却器,在储能时,能够对空气进行多级压缩和冷却,将压力势能和温度热能分别存储于陆上联合储气装置和集热装置中;空气膨胀系统设置多级气体膨胀机串联,且每级气体膨胀机后连接再热器,在释能时,陆上联合储气装置中的高压空气经集热装置增温,形成高压高温空气,再注入气体膨胀机内膨胀做功。空气压缩系统和空气膨胀系统能够将空气压缩至超临界状态,可显著提高系统效率且减少储气占用空间,也可以将空气压缩至非超临界状态,能够根据陆上风电场或电网低谷电所需存储电能的功率和时长,来灵活选择储能系统的具体储气状态。

17、4.利用本实用新型的电力系统,将陆上压缩空气储能系统和陆上风电场就地直接耦合,实现可再生能源分布式储能和区域性智能微电网,降低远距离输配电成本。

技术特征:

1.一种陆上压缩空气储能系统,其特征在于,包括空气压缩系统(1)、陆上联合储气装置(2)和空气膨胀系统(3);所述空气压缩系统(1)的输出端和所述陆上联合储气装置(2)的输入端连接,所述陆上联合储气装置(2)的输出端和所述空气膨胀系统(3)的输入端连接;其中,所述陆上联合储气装置(2)包括:

2.根据权利要求1所述的陆上压缩空气储能系统,其特征在于,所述塔筒(21)包括沿轴向分体设置的多个塔筒节(211);所述第一储气空腔(214)设于一个或多个所述塔筒节(211)内。

3.根据权利要求2所述的陆上压缩空气储能系统,其特征在于,所述塔筒节(211)内设有一个储气单元,或所述塔筒节(211)内设有多个储气单元,多个所述储气单元围绕所述塔筒节(211)的内周间隔设置,多个所述储气单元之间通过管路连通。

4.根据权利要求1所述的陆上压缩空气储能系统,其特征在于,所述塔筒(21)包括沿径向套设的外筒体(212)和内筒体(213);所述外筒体(212)和所述内筒体(213)之间的环形间隙构成所述第一储气空腔(214)。

5.根据权利要求1-4中任一项所述的陆上压缩空气储能系统,其特征在于,所述地下储气装置(22)包括人造硐室(221),所述人造硐室(221)的内腔构成所述第二储气空腔(222),所述人造硐室(221)设于所述塔筒(21)的下方,所述塔筒(21)的底部与所述人造硐室(221)贯穿连通,或,所述第一储气空腔(214)通过管路和所述第二储气空腔(222)连通。

6.根据权利要求5所述的陆上压缩空气储能系统,其特征在于,所述塔筒(21)设有多个,所述人造硐室(221)设有多个,多个所述人造硐室(221)一一对应地设于所述塔筒(21)的底部,多个所述第一储气空腔(214)和多个所述第二储气空腔(222)一一对应地连通。

7.根据权利要求5所述的陆上压缩空气储能系统,其特征在于,所述塔筒(21)设有多个,所述人造硐室(221)设有一个,多个所述塔筒(21)的第一储气空腔(214)通过管路和所述人造硐室(221)的第二储气空腔(222)连通。

8.根据权利要求5所述的陆上压缩空气储能系统,其特征在于,所述人造硐室(221)与所述塔筒(21)的底部一体化设置。

9.根据权利要求1-4中任一项所述的陆上压缩空气储能系统,其特征在于,所述空气压缩系统(1)和所述陆上联合储气装置(2)之间设有降压装置(4);所述空气压缩系统(1)的输出端和所述降压装置(4)的输入端连接,所述降压装置(4)的输出端和所述陆上联合储气装置(2)的输入端连接;

10.一种电力系统,其特征在于,包括电网(200)、陆上风力发电机组(300)以及权利要求1-9中任一项所述的陆上压缩空气储能系统,所述空气压缩系统(1)和所述电网(200)电连接,或所述空气压缩系统(1)和所述陆上风力发电机组(300)电连接,所述空气膨胀系统(3)和所述电网(200)电连接。

技术总结

本技术提供了一种陆上压缩空气储能系统及电力系统,涉及压缩空气储能技术领域。陆上压缩空气储能系统包括空气压缩系统、陆上联合储气装置和空气膨胀系统;空气压缩系统的输出端和陆上联合储气装置的输入端连接,陆上联合储气装置的输出端和空气膨胀系统的输入端连接;其中,陆上联合储气装置包括塔筒和地下储气装置,塔筒包括第一储气空腔;地下储气装置设于塔筒下方的地下,地下储气装置包括第二储气空腔,第一储气空腔和第二储气空腔连通。本技术能够解决现有的压缩空气储能技术受地下洞穴的地理条件限制、地面储气装置建设成本高的问题,具有不受地理条件限制、缩减储气装置建设成本、扩充储气空间、直接就近耦合源侧陆上风电的效果。

技术研发人员:林志华,谢宁宁,蔺新星,钟声远,郑志美

受保护的技术使用者:中国长江三峡集团有限公司

技术研发日:20230228

技术公布日:2024/1/12

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!