一种散热系统的制作方法

本技术涉及柴油机,具体而言,涉及一种散热系统。

背景技术:

1、矿用宽体自卸车是露天煤矿、金属矿、石料矿等运输矿料的一种重型非公路自卸车,在使用过程中往返于采掘点和卸矿点,具有运输坡度大、运程短、承载重、运行速度低、载荷变化大、线路相对固定以及工况复杂的工作特点。因矿用宽体自卸车的载重吨位大,且矿区非公路道路坡道多,为保证整车动力性,柴油宽体车多采用大功率高扭矩的柴油机,大功率高扭矩的柴油机功率可达600-700马力,该类型的柴油机一般发热速度快、热量大,需要专用的散热系统,以保障柴油机在正常温度范围内进行连续工作。

2、大功率柴油机用的散热系统主要包括风冷系统和水冷系统两部分。散热系统的散热面积、散热功率、进风量以及补水箱容积等关键参数都需要跟柴油机散热量需求相匹配,且散热系统中各类管道的直径、材质及管道连接可靠性对于系统的稳定运行也有决定性作用。但是,因大功率柴油机用的散热系统自身尺寸较大,而车辆运行过程中的振动、冲击等外界因素在一定程度上对大功率柴油机用的散热系统的稳定造成影响,从而降低大功率柴油机用的散热系统的稳定性。

技术实现思路

1、本实用新型解决的问题是:如何提高大功率柴油机用的散热系统的稳定性的问题。

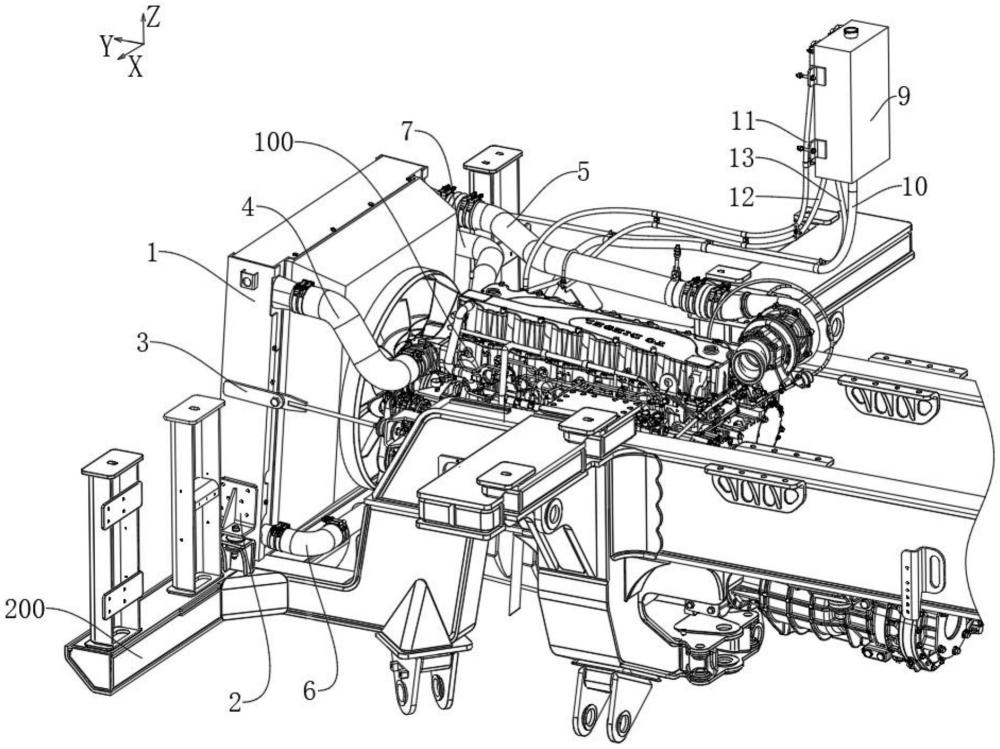

2、为解决上述问题,本实用新型提供一种散热系统,用于柴油机的散热,包括位于所述柴油机正前方的散热器和减震固定座,所述散热器设置在所述减震固定座上,两个所述减震固定座分别设置在所述散热器的左右方向上的两侧,并用于与车架连接,且所述减震固定座用于抵消所述散热器的震动。

3、可选地,所述减震固定座包括通过螺栓连接的第一减震体、第一l型支架和第二l型支架,所述第一l型支架与所述散热器连接,所述第二l型支架用于与所述车架连接,所述第一减震体位于所述第一l型支架和所述第二l型支架之间,并分别与所述第一l型支架和所述第二l型支架相抵。

4、可选地,所述减震固定座还包括第二减震体,所述第二减震体与所述第一减震体通过所述螺栓连接并夹持所述第二l型支架设置。

5、可选地,所述减震固定座还包括垫片,所述垫片通过所述螺栓与所述第二减震体背离所述第一减震体的一端相抵设置,且所述第二减震体沿所述螺栓的轴向上的投影均落入所述垫片内。

6、可选地,所述第一l型支架和所述第二l型支架上均设置有加强筋。

7、可选地,所述散热系统还包括位于所述散热器的左右两侧的两个拉杆,所述拉杆的一端与所述散热器连接,另一端用于与所述车架连接。

8、可选地,所述散热系统还包括空冷模块和水冷模块,所述空冷模块包括空冷进气管和空冷出气管,所述水冷模块包括水冷进水管和水冷出水管,所述散热器上设置有出气口、回气口、出水口和回水口,所述空冷进气管为一体式成型胶管,所述空冷进气管的一端通过卡箍与所述出气口连接,另一端用于通过所述卡箍与发动机进气口密封连接,所述水冷出水管的一端通过所述卡箍与所述回水口连接,另一端用于通过所述卡箍与发动机水冷出水口密封连接,所述空冷出气管的一端通过所述卡箍与所述回气口连接,另一端用于通过所述卡箍与发动机出气口密封连接,所述水冷进水管的一端通过所述卡箍与所述出水口连接,另一端用于通过所述卡箍与发动机水冷进水口密封连接。

9、可选地,所述散热系统还包括水冷管托架,所述水冷管托架的下端用于与所述车架连接,所述水冷管托架的上端设置有平面结构,所述平面结构支撑所述水冷进水管并通过u型螺栓与所述水冷进水管连接。

10、可选地,所述散热系统还包括补水箱、第一补水管、第二补水管、第三补水管和散热器补水管,所述散热器上还设置有散热器补水口,所述补水箱上设置有第一出水口、第二出水口、第三出水口和第四出水口,所述补水箱用于通过螺栓与驾驶室平台支架连接,所述第一补水管的两端分别用于与柴油机下补水口和所述第一出水口密封连接,所述第二补水管的两端分别用于与柴油机中补水口和所述第二出水口密封连接,所述第三补水管的两端分别用于与柴油机上补水口和所述第三出水口密封连接,所述散热器补水管的两端分别与所述散热器补水口和所述第四出水口密封连接。

11、可选地,所述散热器的轴线与所述柴油机的轴线一致设置。

12、与现有技术相比,本实用新型的散热系统通过散热器位于柴油机正前方,可使得散热器的轴线与柴油机的轴线重合,从而保证散热器的散热效率;并通过散热器设置在用于抵消散热器震动的减震固定座上,使得减震固定座实现散热器与车架之间的过渡连接,且便于在散热器的外侧进行减震固定座的装配,再通过两个减震固定座分别设置在散热器的左右方向上的两侧并与车架连接,这样,减震固定座阻断机械振动从车架传递至散热器上,以减缓车辆运行过程中的振动、冲击等,提高散热系统的稳定性。

技术特征:

1.一种散热系统,用于柴油机(100)的散热,其特征在于,包括位于所述柴油机(100)正前方的散热器(1)和减震固定座(2),所述散热器(1)设置在所述减震固定座(2)上,两个所述减震固定座(2)分别设置在所述散热器(1)的左右方向上的两侧,并用于与车架(200)连接,且所述减震固定座(2)用于抵消所述散热器(1)的震动。

2.根据权利要求1所述的散热系统,其特征在于,所述减震固定座(2)包括通过螺栓连接的第一减震体(21)、第一l型支架(22)和第二l型支架(23),所述第一l型支架(22)与所述散热器(1)连接,所述第二l型支架(23)用于与所述车架(200)连接,所述第一减震体(21)位于所述第一l型支架(22)和所述第二l型支架(23)之间,并分别与所述第一l型支架(22)和所述第二l型支架(23)相抵。

3.根据权利要求2所述的散热系统,其特征在于,所述减震固定座(2)还包括第二减震体(24),所述第二减震体(24)与所述第一减震体(21)通过所述螺栓连接并夹持所述第二l型支架(23)设置。

4.根据权利要求3所述的散热系统,其特征在于,所述减震固定座(2)还包括垫片(25),所述垫片(25)通过所述螺栓与所述第二减震体(24)背离所述第一减震体(21)的一端相抵设置,且所述第二减震体(24)沿所述螺栓的轴向上的投影均落入所述垫片(25)内。

5.根据权利要求2所述的散热系统,其特征在于,所述第一l型支架(22)和所述第二l型支架(23)上均设置有加强筋(26)。

6.根据权利要求1所述的散热系统,其特征在于,所述散热系统还包括位于所述散热器(1)的左右两侧的两个拉杆(3),所述拉杆(3)的一端与所述散热器(1)连接,另一端用于与所述车架(200)连接。

7.根据权利要求1所述的散热系统,其特征在于,所述散热系统还包括空冷模块和水冷模块,所述空冷模块包括空冷进气管(4)和空冷出气管(5),所述水冷模块包括水冷进水管(6)和水冷出水管(7),所述散热器上设置有出气口、回气口、出水口和回水口,所述空冷进气管为一体式成型胶管,所述空冷进气管(4)的一端通过卡箍与所述出气口连接,另一端用于通过所述卡箍与发动机进气口密封连接,所述水冷出水管(7)的一端通过所述卡箍与所述回水口连接,另一端用于通过所述卡箍与发动机水冷出水口密封连接,所述空冷出气管(5)的一端通过所述卡箍与所述回气口连接,另一端用于通过所述卡箍与发动机出气口密封连接,所述水冷进水管(6)的一端通过所述卡箍与所述出水口连接,另一端用于通过所述卡箍与发动机水冷进水口密封连接。

8.根据权利要求7所述的散热系统,其特征在于,所述散热系统还包括水冷管托架(8),所述水冷管托架(8)的下端用于与所述车架(200)连接,所述水冷管托架(8)的上端设置有平面结构(81),所述平面结构(81)支撑所述水冷进水管(6)并通过u型螺栓与所述水冷进水管(6)连接。

9.根据权利要求7所述的散热系统,其特征在于,所述散热系统还包括补水箱(9)、第一补水管(10)、第二补水管(11)、第三补水管(12)和散热器补水管(13),所述散热器(1)上还设置有散热器补水口,所述补水箱(9)上设置有第一出水口、第二出水口、第三出水口和第四出水口,所述补水箱(9)用于通过螺栓与驾驶室平台支架连接,所述第一补水管(10)的两端分别用于与柴油机下补水口和所述第一出水口密封连接,所述第二补水管(11)的两端分别用于与柴油机中补水口和所述第二出水口密封连接,所述第三补水管(12)的两端分别用于与柴油机上补水口和所述第三出水口密封连接,所述散热器补水管(13)的两端分别与所述散热器补水口和所述第四出水口密封连接。

10.根据权利要求1所述的散热系统,其特征在于,所述散热器(1)的轴线与所述柴油机(100)的轴线一致设置。

技术总结

本技术提供了一种散热系统,涉及柴油机技术领域。散热系统用于柴油机的散热,包括位于所述柴油机正前方的散热器和减震固定座,所述散热器设置在所述减震固定座上,两个所述减震固定座分别设置在所述散热器的左右方向上的两侧,并用于与车架连接,且所述减震固定座用于抵消所述散热器的震动。减震固定座实现散热器与车架之间的过渡连接,且便于在散热器的外侧进行减震固定座的装配,再通过减震固定座位于散热器在柴油机左右方向上的两侧并与车架连接,这样,减震固定座阻断机械振动从车架传递至散热器上,以减缓车辆运行过程中的振动、冲击等,提高散热系统的稳定性。

技术研发人员:姚冰川,王泽康,谈岭,戴锦宇,郭婷,赵香

受保护的技术使用者:航天重型工程装备有限公司

技术研发日:20230628

技术公布日:2024/1/25

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!