一种机车车辆内燃机余热发电装置的制作方法

本发明涉及内燃机余热利用,尤其涉及一种机车车辆内燃机余热发电装置。

背景技术:

1、余热发电装置的作用是利用机车车辆内燃机的缸套冷却水热能和排气热能,通过机械做功,产生电能,供给用电设备。通过余热发电,提高内燃机的能量综合利用效率。

2、机车车辆内燃机有效功只占燃油燃烧发热量的30%~40%,其他60%~70%的发热量通过冷却水及内燃机排气散发到环境大气中,成为废热,造成了能源的损失。现有的对内燃机废热进行利用的装置中,传热热阻大,并且换热面积小,导致排气热量只有很小一部分可以传导到换热管内的液体。多适用于为车用内燃机,但是由于机车车辆内燃机排气流量相比普通车用内燃机大很多,因此余热利用率低。

技术实现思路

1、本发明提供一种机车车辆内燃机余热发电装置,以克服上述技术问题。

2、为了实现上述目的,本发明的技术方案是:

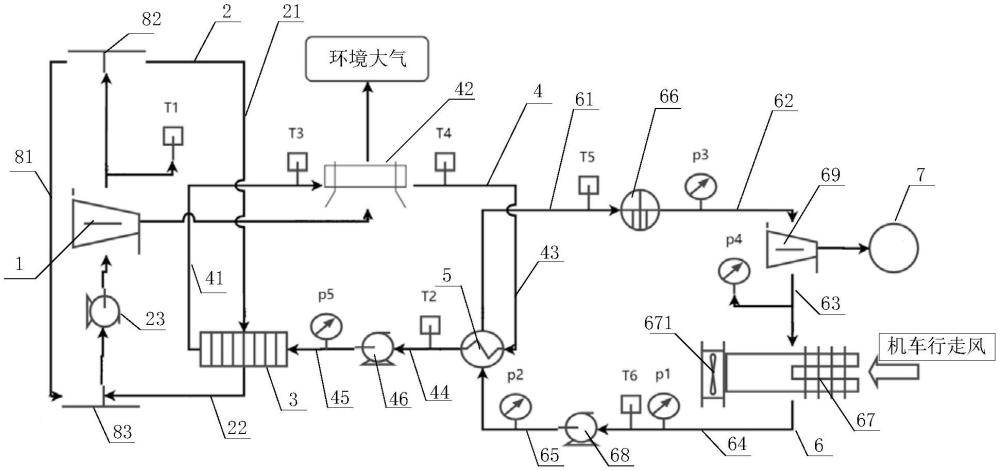

3、一种机车车辆内燃机余热发电装置,包括内燃机、内燃机缸套冷却回路和发电机;包括冷却水外循环回路、第一换热装置、热交换水循环回路、第二换热装置和有机工质朗肯循环回路;所述冷却水外循环回路与所述内燃机缸套冷却回路连接;

4、所述第一换热装置与所述冷却水外循环回路连接,以当内燃机缸套冷却回路的出水口温度不低于内燃机冷却水温度阈值时,将内燃机的缸套冷却水的热量传递至所述第一换热装置;

5、所述热交换水循环回路与所述第一换热装置连接;以通过所第一换热装置接收冷却水外循环回路的热量;所述热交换水循环回路设置于内燃机排气口处,以使得所述热交换水循环回路能够接收内燃机的排气热量;

6、所述第二换热装置与所述热交换水循环回路连接,以将所述冷却水外循环回路的热量和内燃机的排气热量传递至所述第二换热装置;

7、所述有机工质朗肯循环回路与所述第二换热装置连接,以通过所述第二换热装置,接收冷却水外循环回路的热量和内燃机的排气热量,对有机工质朗肯循环回路中的有机工质升温,使得有机工质转化为气液混合态或者完全气态;

8、所述有机工质朗肯循环回路与所述发电机连接,以通过升温后的有机工质所产生的气体进行发电。

9、进一步的,所述冷却水外循环回路包括第一冷却水外循环管路、第二冷却水外循环管路和冷却水泵;

10、所述第一冷却水外循环管路一端与内燃机缸套冷却回路的冷却水出水口连接,另一端与所述第一换热装置连接;

11、所述第一冷却水外循环管路上设置有第一温度传感器t;

12、所述第二冷却水外循环管路的一端与所述第一换热装置连接,另一端与所述冷却水泵连接,所述冷却水泵与内燃机缸套冷却回路的冷却水入口连接。

13、进一步的,所述热交换水循环回路包括第一热交换水循环管路、内燃机排气-水换热器、第二热交换水循环管路、第三热交换水循环管路、第四热交换水循环管路和换热水泵;

14、所述第一热交换水循环管路一端与所述第一换热装置连接,另一端与内燃机排气-水换热器连接;所述内燃机排气-水换热器用于接收内燃机的排气热量,并将内燃机的排气热量传递至所述热交换水循环回路中;

15、所述内燃机排气-水换热器的另一端与所述第二热交换水循环管路连接;

16、所述第二热交换水循环管路的另一端与所述第二换热装置连接;

17、所述第三热交换水循环管路一端与所述第二换热装置连接,另一端与所述换热水泵连接;

18、所述第四热交换水循环管路一端与所述换热水泵连接,另一端与所述第一换热装置连接。

19、进一步的,所述内燃机排气-水换热器采用翅片管式换热器。

20、进一步的,所述有机工质朗肯循环回路包括第一有机工质朗肯循环管路,第二有机工质朗肯循环管路、第三有机工质朗肯循环管路、第四有机工质朗肯循环管路、第五有机工质朗肯循环管路、气液分离器、冷凝器、工质泵和膨胀机;

21、所述第一有机工质朗肯循环管路一端与所述第二换热装置连接,另一端与所述气液分离器连接;

22、所述第二有机工质朗肯循环管路一端与所述气液分离器连接,另一端与膨胀机入口连接;

23、所述膨胀机与所述发电机连接;

24、所述第三有机工质朗肯循环管路一端与膨胀机出口连接,另一端与冷凝器连接;

25、所述第四有机工质朗肯循环管路一端与冷凝器连接,另一端与工质泵连接;

26、所述第五有机工质朗肯循环管路一端与所述工质泵连接,另一端与第二换热装置连接。

27、进一步的,所述有机工质朗肯循环回路中的有机工质为rfa。

28、进一步的,有机工质朗肯循环回路还包括轴流风机;所述冷凝器设置于所述轴流风机的出风口,以实现当所述轴流风机所处位置的风速小于风速阈值时启动,辅助冷凝器对有机工质进行降温。

29、进一步的,还包括冷却水内循环回路;

30、所述第一冷却水外循环管路上设置有第一三通阀,所述第二冷却水外循环管路上设置有第二三通阀;

31、所述冷却水内循环回路的两端分别与所述第一三通阀和所述第二三通阀连接。

32、有益效果:本实用新型的一种机车车辆内燃机余热发电装置,通过冷却水内循环回路接收内燃机缸套冷却水出口的温度,同时通过热交换水循环回路接收内燃机排气温度,将二者的温度共同传递到有机工质朗肯循环回路中进行发电,能够同时将内燃机废热,包括内燃机缸套冷却水废热和内燃机排气废热转化为电能,提高了能源利用效率;在整个热量传递过程中,传热阻力较小,余热利用率高,大大降低了机车运行过程中的能量损失。

技术特征:

1.一种机车车辆内燃机余热发电装置,包括内燃机、内燃机缸套冷却回路(1)和发电机(7);其特征在于,包括冷却水外循环回路(2)、第一换热装置(3)、热交换水循环回路(4)、第二换热装置(5)和有机工质朗肯循环回路(6);所述冷却水外循环回路(2)与所述内燃机缸套冷却回路(1)连接;

2.根据权利要求1所述的一种机车车辆内燃机余热发电装置,其特征在于,所述冷却水外循环回路(2)包括第一冷却水外循环管路(21)、第二冷却水外循环管路(22)和冷却水泵(23);

3.根据权利要求1所述的一种机车车辆内燃机余热发电装置,其特征在于,所述热交换水循环回路(4)包括第一热交换水循环管路(41)、内燃机排气-水换热器(42)、第二热交换水循环管路(43)、第三热交换水循环管路(44)、第四热交换水循环管路(45)和换热水泵(46);

4.根据权利要求3所述的一种机车车辆内燃机余热发电装置,其特征在于,所述内燃机排气-水换热器(42)采用翅片管式换热器。

5.根据权利要求1所述的一种机车车辆内燃机余热发电装置,其特征在于,所述有机工质朗肯循环回路(6)包括第一有机工质朗肯循环管路(61),第二有机工质朗肯循环管路(62)、第三有机工质朗肯循环管路(63)、第四有机工质朗肯循环管路(64)、第五有机工质朗肯循环管路(65)、气液分离器(66)、冷凝器(67)、工质泵(68)和膨胀机(69);

6.根据权利要求1所述的一种机车车辆内燃机余热发电装置,其特征在于,所述有机工质朗肯循环回路(6)中的有机工质为r245fa。

7.根据权利要求5所述的一种机车车辆内燃机余热发电装置,其特征在于,有机工质朗肯循环回路(6)还包括轴流风机(671);所述冷凝器设置于所述轴流风机(671)的出风口,以实现当所述轴流风机所处位置的风速小于风速阈值时启动,辅助冷凝器(67)对有机工质进行降温。

8.根据权利要求2所述的一种机车车辆内燃机余热发电装置,其特征在于,还包括冷却水内循环回路(81);

技术总结

本技术公开了一种机车车辆内燃机余热发电装置,包括冷却水外循环回路、第一换热装置、热交换水循环回路、第二换热装置和有机工质朗肯循环回路;冷却水外循环回路与内燃机缸套冷却回路连接;第一换热装置与冷却水外循环回路连接;热交换水循环回路与第一换热装置连接;第二换热装置与热交换水循环回路连接;有机工质朗肯循环回路与第二换热装置连接;有机工质朗肯循环回路与所述发电机连接,以通过升温后的有机工质所产生的气体进行发电。本技术能够同时将内燃机废热,包括内燃机缸套冷却水废热和内燃机排气废热转化为电能,提高了能源利用效率;在整个热量传递过程中,传热阻力较小,余热利用率高,大大降低了机车运行过程中的能量损失。

技术研发人员:阎凯,庞学博,田长安,李峰,李杨,段辰昕,信启,周平,阚京波,李琦

受保护的技术使用者:中车大连机车研究所有限公司

技术研发日:20230824

技术公布日:2024/2/19

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!