一种软弱富水地层隧道结构修复预处理装置的制作方法

1.本实用新型属于隧道修复预处理技术领域,尤其涉及一种软弱富水地层隧道结构修复预处理装置。

背景技术:

2.在隧道工程领域中,支护结构(初支和衬砌)的施作往往受到地质条件、施工设备、施工工艺和管理标准等因素的影响,可能出现局部的瑕疵。特别是在软弱富水地层中出现渗漏水的现象时,如果水压较大,或者存在溶洞等情况,很可能引发涌水涌砂,从而导致地层流失,在支护结构背后形成空洞,之后进入“涌水涌砂——地层损失形成空洞——水力通道扩大——涌水涌砂增大——地层损失增大、空洞扩大——

…”

的恶性循环,最终造成地层失稳,危及结构安全。

3.在实际施工过程中,当因支护结构缺陷发生涌水涌砂时,动水条件下常规隧道结构修复工作难以开展。如涌水涌砂量较大,常规的处理方式是立即采用大量沙袋对溃口反压,以期控制地层的流出损失,如果反压控制的速度不够,甚至需要对隧道进行部分回填处理,而后进行系统的钻孔注浆加固地层,检测注浆效果达标后再重新开挖。

4.但是,采用沙袋对溃口反压或是对隧道进行部分回填,均需要调动大量的人力物力,且修复时间长,有的情况下甚至会耗时数以月计,会极大增加施工的综合成本。

技术实现要素:

5.本实用新型的目的是提供一种软弱富水地层隧道结构修复预处理装置,实现涌水涌砂溃口的快速封堵,提升封堵速度,降低封堵成本。

6.本实用新型采用以下技术方案:一种软弱富水地层隧道结构修复预处理装置,包括可拆卸连接式的管头、管身和管尾;

7.管头包括第一内管和第一外管,第一内管和第一外管之间固定连接,且第一内管的外壁与第一外管的内壁之间形成第一注浆通道;

8.管身包括第二内管和第二外管,第二内管和第二外管之间固定连接,且第二内管的外壁与第二外管的内壁之间形成第二注浆通道;

9.管尾包括第三内管和第三外管,第三内管和第三外管之间固定连接,且第三内管的外壁与第三外管的内壁之间形成第三注浆通道;

10.当管头、管身和管尾连接时,第一注浆通道、第二注浆通道和第三注浆通道依次密封连通;

11.第一注浆通道的前端固定连接有具有弹性的泳圈式封堵囊,第一内管的前端设置有单向阀;

12.其中,泳圈式封堵囊用于当通过第三注浆通道后端的注浆口注浆时体积膨胀、并在其内部的浆液快速凝固成结石体后,从支护结构外侧的空洞中压盖住溃口,以临时终止涌水涌砂;单向阀用于与泳圈式封堵囊膨胀后形成圆环体的中心孔洞相连,用于控制第一

内管通道流体单向流动,阻挡地层中涌水涌砂进入内管的同时,允许浆液通过第三内管后端的注浆口注入到溃口外侧的地层中。

13.进一步地,第三注浆通道后端的注浆口连接有三通混合阀,三通混合阀用于向第三注浆通道的注浆口注入双液浆。

14.进一步地,管身的长度大于支护结构溃口处支护结构的厚度,以保证管头穿过支护结构,且将泳圈式封堵囊置于支护结构外侧的空洞中。

15.进一步地,第一内管的前端伸出第一外管的前端。

16.进一步地,泳圈式封堵囊为弹性橡胶材质,具有不透水性,且泳圈式封堵囊在注浆前为折叠状态,缠绕于管头的前端;

17.泳圈式封堵囊外部设置有用于对其进行包裹的橡胶套,以保证管头在逆水流状态下顺利插入溃口内。

18.进一步地,泳圈式封堵囊膨胀后呈圆环体。

19.进一步地,第一内管与第二内管之间插接,且连接部设置有密封件;第一外管与第二外管之间螺纹连接,且连接部设置有密封件。

20.本实用新型的有益效果是:本实用新型通过第三注浆通道的注浆口注入双液浆,并进入管头的泳圈式封堵囊内形成封堵体,避免在浆液凝固前被水流冲走,造成浆液浪费;由于双浆液可以在30秒内凝固,所以双液浆可以使泳圈式封堵囊膨胀后在溃口背后的空洞中快速凝固成结石体,并在涌水涌砂冲推作用下,压盖住溃口,终止险情,再通过管尾的内管注浆口注入单液浆,穿过泳圈式封堵囊中心的孔洞进入地层,对水力通道进行封堵,并对土体挤密以改良地层,单液浆凝固后回收管身和管尾,将管头留在地层中,再对支护结构进行修复,可以实现涌水涌砂溃口的快速预处理。

附图说明

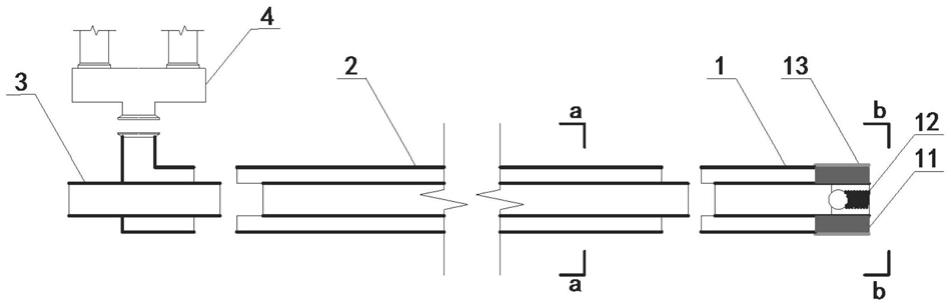

21.图1为本实用新型实施例一种软弱富水地层隧道结构修复预处理装置的结构示意图;

22.图2为图1中a

‑

a截面示意图;

23.图3为图1中b

‑

b截面示意图;

24.图4为本实用新型实施例中泳圈式封堵囊膨胀后的结构示意图;

25.图5为图4中c

‑

c截面示意图;

26.图6为本实用新型实施例中预处理装置刚插入涌口时的状态示意图;

27.图7为在外管中注入双液浆时泳圈式封堵囊膨胀后的状态示意图;

28.图8为在内管中注入单液浆改良地层的状态示意图;

29.图9为本实施例中修复预处理完成后的状态示意图。

30.其中:1.管头;2.管身;3.管尾;4.三通混合阀;

31.11.泳圈式封堵囊;12.单向阀;13.橡胶套。

具体实施方式

32.下面结合附图和具体实施方式对本实用新型进行详细说明。

33.在软弱富水地层中,因支护结构缺陷导致涌水涌砂时,动水条件下常规隧道结构

修复工作难以开展,本实用新型利用了相对简易的设备,利用整体完好的支护结构,针对涌水涌砂溃口,快速实现封堵,并对结构缺陷进行预处理,便于后续较细致的修复工作。

34.该预处理装置及预处理方法应用于软弱富水地层中,在该类底层中,因隧道支护结构缺陷产生涌水涌砂等险情时,可以实现快速、便捷、经济的技术方法,对其进行初步的处理和修复。

35.本实用新型公开了一种软弱富水地层隧道结构修复预处理装置,如图1、图 2所示,包括可拆卸连接式的管头1、管身2和管尾3;管头1包括第一内管和第一外管,第一内管和第一外管之间固定连接,且第一内管的外壁与第一外管的内壁之间形成第一注浆通道;管身2包括第二内管和第二外管,第二内管和第二外管之间固定连接,且第二内管的外壁与第二外管的内壁之间形成第二注浆通道;管尾3包括第三内管和第三外管,第三内管和第三外管之间固定连接,且第三内管的外壁与第三外管的内壁之间形成第三注浆通道;当管头1、管身2和管尾3 连接时,第一注浆通道、第二注浆通道和第三注浆通道依次密封连通;第一注浆通道的前端固定连接有具有弹性的泳圈式封堵囊11,第一内管的前端设置有单向阀12;其中,泳圈式封堵囊11用于当通过第三注浆通道后端的注浆口注浆时体积膨胀、并在其内部的浆液快速凝固成结石体后,从支护结构外侧的空洞中压盖住溃口,以临时终止涌水涌砂;单向阀12与泳圈式封堵囊11膨胀后形成圆环体的中心孔洞相连,用于控制第一内管通道流体单向流动,阻挡地层中涌水涌砂进入内管的同时,允许浆液通过第三内管后端的注浆口注入到溃口外侧的地层中。

36.本实用新型通过第三注浆通道的注浆口注入双液浆,并进入管头的泳圈式封堵囊内形成封堵体,避免在浆液凝固前被水流冲走,造成浆液浪费;由于双浆液可以在30秒内凝固,所以双液浆可以使泳圈式封堵囊膨胀后在溃口背后的空洞中快速凝固成结石体并在涌水涌砂冲推作用下,压盖住溃口,终止险情,再通过管尾的内管注浆口注入单液浆,穿过泳圈式封堵囊中心的孔洞进入地层,对水力通道进行封堵,并对土体挤密以改良地层,单液浆凝固后回收管身和管尾,将管头留在地层中,再对支护结构进行修复,可以实现涌水涌砂溃口的快速预处理。

37.在本实施例中,管头1的第一内管和第一外管之间间隔设置有多个连接块,用以实现第一内管和第一外管之间的连接。具体的,可以是在第一内管和第一外管的同一截面上分布的多个矩形块,也可以是在第一内管和第一外管之间的非同一截面上分布的多个矩形块。更为具体的,由于二者之间要作为第一注浆通道,所以,上述的矩形块在管头1的长度方向上的细小,保证相邻的两个矩形块之间的缝隙足够大,进而使双液浆可以在其中流通。另外,矩形块也可以是其他形状的块体,或者条状体等,只要能够实现第一内管和第一外管之间的固定即可。

38.本实施例中,第一内管和第一外管同轴设置,进而可以保证第一注浆通道的截面为均匀的圆环形,以使各第一注浆通道的各部分浆液流通速度相同,使得最终进入泳圈式封堵囊11各个部位的双浆液体积相同,保证泳圈式封堵囊11会均匀膨胀,更有利于卡在溃口上及压盖在溃口周围的支护结构外侧壁面上,同时避免泳圈式封堵囊11由于局部膨胀速度过快,导致膨胀快的部分向膨胀慢的部分挤压倾斜,进而使得遮挡住单向阀12,导致单液浆注浆困难。

39.同理,第二内管和第二外管之间间隔设置有多个连接块。第二内管和第二外管同

轴设置。

40.为了更好的实现管头1和管身2的连接,以及注浆顺畅,第一内管与第二内管直径相等,第一外管与第二外管直径相等,且第一内管、第二内管、第一外管和第二外管共轴线。进而保证第一内管和第二内管在扣合后形成一体,保证浆液的流通顺畅。

41.另外,在本实施例中,管身2的后端连接有管尾3;管尾3包括第三内管和第三外管,第三内管和第三外管之间固定连接,且第三内管的外壁与第三外管的内壁之间形成第三注浆通道。管尾3作为与外部设备的连通装置,其上可以安装对应的注浆接头、阀门等,以便于对预处理过程进行调控。

42.具体的,第三内管的外壁与第三外管的内壁之间形成第三注浆通道,第三注浆通道的前端与第二注浆通道的后端连接。另外,在管尾3的后端设置注浆口,具体的,第三内管后端作为单液浆注浆口,第三注浆通道的后端作为双液浆注浆口,注浆口的形式可以根据实际施工情况进行设计,以方便不同的施工环境。

43.另外,由于第三注浆通道后端作为整个双液浆的进口,所以,在该注浆口连接三通混合阀4,通过三通混合阀4实现双液浆的注入,并调节浆液配比及注入速度等,以保证注入的浆液达到预期效果。三通混合阀4用于向管尾的第三注浆通道分别供给水泥单液浆和水玻璃溶液,二者混合后形成双液浆。

44.在本实用新型实施例中,管身2的长度大于支护结构溃口处支护结构的厚度,这样,当管头1进入到溃口内部时,可以保证管身2的后端位于溃口外部,以保证管头1穿过支护结构,且将泳圈式封堵囊11置于支护结构外侧的空洞中,且在注浆凝固后,施工人员可以转动管身2,实现管身2和管头1的分离。

45.另外,由于在本实施例中,第一内管的前端伸出第一外管的前端。这样,在第一内管和第一外管之间安装泳圈式封堵囊11的时候,可以增加操作的便利性,比如,需要在第一内管前端外壁进行热熔套接或其他强力胶粘接时,如果第一内管的端部位于第一外管内部的话,将会大大增加操作难度。

46.具体的,如图3所示,泳圈式封堵囊11采用弹性橡胶材料制成,具有不透水性,其具体为圆环体,当其未膨胀时体积较小,为折叠状态,缠绕于管头1的前端。

47.泳圈式封堵囊11外部设置有用于对其进行包裹的橡胶套13,通过橡胶套13 把膨胀前的泳圈式封堵囊11收集到一起,防止该预处理装置向溃口插入时,泳圈式封堵囊11被冲击,造成操作困难。泳圈式封堵囊11灌入浆液后体积膨胀,呈圆环体的形状,类似游泳圈,一般圆环体外直径可达1.5m以上,厚度可达1m 以上,中心孔径大于管头1的内管直径。

48.泳圈式封堵囊11与双液浆注浆口联通,双液浆注入泳圈式封堵囊11内部,可避免凝固前被水冲走;泳圈式封堵囊11膨胀展开后呈圆环体,当注入泳圈式封堵囊11中的双液浆快速凝固结石后,形成一枚硬塞子,在膨胀力和摩擦力的作用下,快速封闭支护结构溃口,终止涌水涌砂,控制险情。泳圈式封堵囊11 圆环体中心有一孔,该孔与管头1的单向阀(12)固接相连。在双液浆注浆终止涌水涌砂后,向地层中注入单液浆,填充地层裂隙、挤密土体,断绝水源。

49.一次性的橡胶套13为橡胶材质的宽带,用于将折叠后的泳圈式封堵囊11包裹,便于整个套件在逆水流的状态下插入正在涌水涌砂的支护结构溃口,在双液浆注浆口注浆时,泳圈式泳圈式封堵囊11膨胀过程中,一次性橡胶套13即松脱。

50.作为一种可能的实现方式,泳圈式封堵囊11为环状体,其具有一个环形开口,环形开口连接在第一注浆通道的前端,当其注浆膨胀时,如图4、图5所示,也会环状向外膨胀。并且,在其环状的中部,也会形成一个通道,以保证从单向阀12出来的单液浆穿过该通道,注入到溃口内部的地层中,实现地层加固。另外,即使由于膨胀时,该通道可能会局部被泳圈式封堵囊11堵住,但是,由于注浆时单浆液是带有压力的,所以,单液浆可以很容易的将局部封堵冲击开,形成畅通的通道。

51.单向阀12通常利用弹簧顶压钢珠,对内管端头实现单向封闭,当注入单液浆并达到一定压力时,浆液即推开钢珠,从端头流出,经过泳圈式封堵囊11中心的通道,注入地层中。

52.在本实施例中,第一内管与第二内管之间插接,且连接部设置有密封件,插接即为一个管端部直径较小,一个管端部直径较大,进而将直径较大的管插到直径较小的管外部,二者实现紧密配合。密封件可以是一个软垫或垫片,可以采用橡胶材质,可以套在直径较小的管头外表面,也可以是在直径较大的管子内部设置一台阶,通过直径较小的管子端面抵在该台阶上,进行插接时二者压紧垫子实现密封。

53.在一个实施例中,第一外管与第二外管之间螺纹连接,且连接部设置有密封件。具体的,在拆卸管身2时,可以通过旋转第二外管,带动第二内管同步与第一内管分离。关于外管之间的密封件,可以根据需要自行设置,如在螺纹上缠绕麻丝、生料带等。

54.本实用新型的使用方法为;

55.组装修复预处理装置;将管头1朝向支护结构的溃口,将修复预处理装置插入溃口,使管头1位于溃口内部,管身2的后端和管尾3位于溃口外部;先通过第三注浆通道后端的注浆口注入双液浆,以使泳圈式封堵囊11膨胀、在支护结构外侧的空洞中,压盖住溃口,再通过第三内管后端的注浆口注入单液浆,并使单液浆依次通过单向阀12和泳圈式封堵囊11中心的孔洞后进入溃口外侧的地层中;当单浆液凝固后,拆除管身2和管尾3,修补溃口。

56.作为示例性的,该方法具体步骤如下:

57.(1)准备工作:

58.将预处理装置的管头1、管身2、管尾3和三通混合阀4依次连接好,将三通混合阀4的两个进口分别连接双液浆的两种组分(即水泥浆和水玻璃),将管尾3的尾部接口(即第三内管)连接另一种单液浆组分,用于注入地层中,挤走水分,填充和改良地层,制备好各组分浆液,准备注浆。

59.(2)插入预处理装置:

60.如图6所示,根据设计图纸找到支护结构的厚度,将预处理装置插入支护结构涌水涌砂的溃口,使得管头1部分刚好穿过支护结构,探入支护结构背后的空腔。这样可以便于泳圈式封堵囊11膨胀后,在涌水涌砂的压力下,近距离压盖在支护结构溃口处,阻塞排水通道。

61.(3)外管注浆,初步膨胀物理封堵:

62.如图7所示,通过三通混合阀4,向第三注浆通道注入双液浆,双液浆进入泳圈式封堵囊11并使其膨胀,泳圈式封堵囊11膨胀后,一方面外缘卡住溃口的洞壁,另一方面快速形成结石体,在涌水涌砂的压力下,压盖在支护结构的溃口周围的支护结构外壁面上,阻塞住排水通道,停止注双液浆。

63.(4)内管注浆,进一步注浆改良地层:

64.如图8所述,自第三内管的后端注浆口注入单液浆,浆液依次流经第三内管、第二内管、第一内管,穿出单向阀12和泳圈式封堵囊11中心的通道,注入到地层中,不断挤水,并填充其余空腔和水力通道,补充地层之前流失的物质,改良地层。

65.同时,依据常规的注浆控制方法,在注浆压力高于此处水压0.5mpa后,结束注浆,如迟迟达不到注浆压力,可采用间歇注浆或浆液中添加速凝剂的方法,加快浆液凝固,将注浆控制在一定的范围内,避免浆液侵入其他地下结构,造成次生灾害。

66.(5)修补支护结构:

67.如图9所示,待浆液凝固后,拆除套件的管身2、管尾3、三通混合阀4,回收重复使用;将支护结构的溃口清理干净并凿毛,如溃口较大可以适当植筋,最后用高强度混凝土重新浇筑修补,使支护结构恢复整体性。

68.在软弱富水地层中,支护结构渗漏导致涌水涌砂时,本实用新型的预处理装置和预处理方法相比传统的反压回填抢险及后续注浆处理,封堵更加快速,在准备好双液浆供给后,几分钟内就可以初步封堵,控制涌水涌砂,终止地层流失。且部分管件可回收,除了管头1外,其余部分都可以反复使用。采用分体组装设计,可回收抢险套件的管身2,管尾3,三通混合阀4,同时为后续的支护结构修补提供更多的操作空间,提高修补质量。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1