一种新型油田双罐装完井系统的制作方法

1.本实用新型涉及完井工程罐装系统技术领域,具体是指一种新型油田双罐装完井系统。

背景技术:

2.在无钻修机平台,尤其是大部分需要通过下入电潜泵方式实现开采的油(水)井,由于作业条件的限制,井下电泵一旦出现故障,只能等待钻井平台或者钻修井机进行修井作业,等待期间油(水)井只能停产,给油公司产量带来损失。国内目前常采用的可同时下入两套电潜泵机组从而减少修井次数的完井方式为双“y”型管柱完井,而目前“y”型管柱存在以下几个缺点:1、使用型管柱完井通常需要配合过电缆封隔器,这样就必须动员钢丝作业进行坐封,增加了作业时间和费用;2、双y型管柱在下入过程中需要配合特殊工具,下入难度较大且工期较长;3、双y型管柱无法将井筒流体与生产套管隔绝,因此在酸性较高的井筒流体的井中无法保护生产套管;4、鉴于全程完修井作业储层保护在防砂作业结束后需下入油藏保护工具,同时需配合隔离工具实现内外隔离及承受较大压差,一般下入密封锚时需要20000lb 左右重量下压,以国内外常用的8.1”“y”型管柱为例,其配套的的2

‑

7/8”n80旁通管能承受的最大挤压重量为20211lb,与下压重量相近,因此,“y”型管柱配合多种油藏保护工具施工风险大;5、一些投堵式“y”型管柱需要钢丝作业进行投堵才能继续开启电潜泵。在此状况下,如何延长电潜泵运行周期,减少修井次数从而降低修井成本成为无钻修机平台的生产作业方面的迫切需求。此外,对于长稳斜段的大斜度井,水平井以及大位移井如何解决管柱下入过程中电缆与套管的磨损,提高电泵生产管柱下到位以后的电缆完整性问题也是工程技术方面亟需解决的问题。

技术实现要素:

3.本实用新型的目的是解决背景技术中提到的问题,提供一种新型油田双罐装完井系统。

4.为解决上述技术问题,本实用新型提供的技术方案为:一种新型油田双罐装完井系统,包括生产管柱,所述生产管柱包括第一罐装系统和第二罐装系统,所述第一罐装系统与第二罐装系统由油管串联,所述第一罐装系统位于所述第二罐装系统的上方;

5.所述第一罐装系统包括第一罐装主体、第一电潜泵机组、第一自动放泄阀、第一悬挂器,所述第一电潜泵机组位于所述第一罐装主体上方,所述第一电潜泵机组的泵出口与所述第一自动放泄阀连接,所述第一自动放泄阀远离所述第一电潜泵机组的端部与所述第一悬挂器连接;

6.所述第二罐装系统包括第二罐装主体、第二电潜泵机组、第二自动放泄阀、第二悬挂器,所述第二电潜泵机组位于所述第二罐装主体上方,所述第二电潜泵机组的泵出口与所述第二自动放泄阀连接,所述第二自动放泄阀远离所述第二电潜泵机组的端部与所述第二悬挂器连接。

7.作为一种优选方案,所述第一罐装系统型号为5

‑

1/2”同心罐装系统,所述第一罐装系统的套管选取小尺寸,为5

‑

1/2”套管、5

‑

1/2”fjl无节箍套管中的一种。

8.作为一种优选方案,所述第一悬挂器为偏心卡槽式设计,卡槽深1.5cm~2.5cm,卡槽宽3.5cm~5.0cm,并成坡度开槽,坡度设计为30

°

~45

°

。

9.作为一种优选方案,所述油管的长度为50m~100m,所述油管的型号为4.5”n80、3.5”n80中的一种。

10.作为一种优选方案,所述第一电潜泵机组、第二电潜泵机组的其中一个使用大排量电泵,另一个使用小排量电泵。

11.本实用新型与现有技术相比的优点在于:结构简单明确,使用方便,通过合理地确定两套电泵的工作制度,来提高全井电泵系统的总有效运行时间,在一套电泵机组损坏的情况下保证另一套备用电泵机组可以正常运转,从而大大延长检泵周期。除具备单罐装系统的特点外,由于双罐装系统在两套罐装系统中各安装一套电潜泵机组,在一套机组损坏停机后可继续开启另一套机组,对无人平台而言理论上减少了一半的修井次数,在人力物力财力方面都是极大的节约。

附图说明

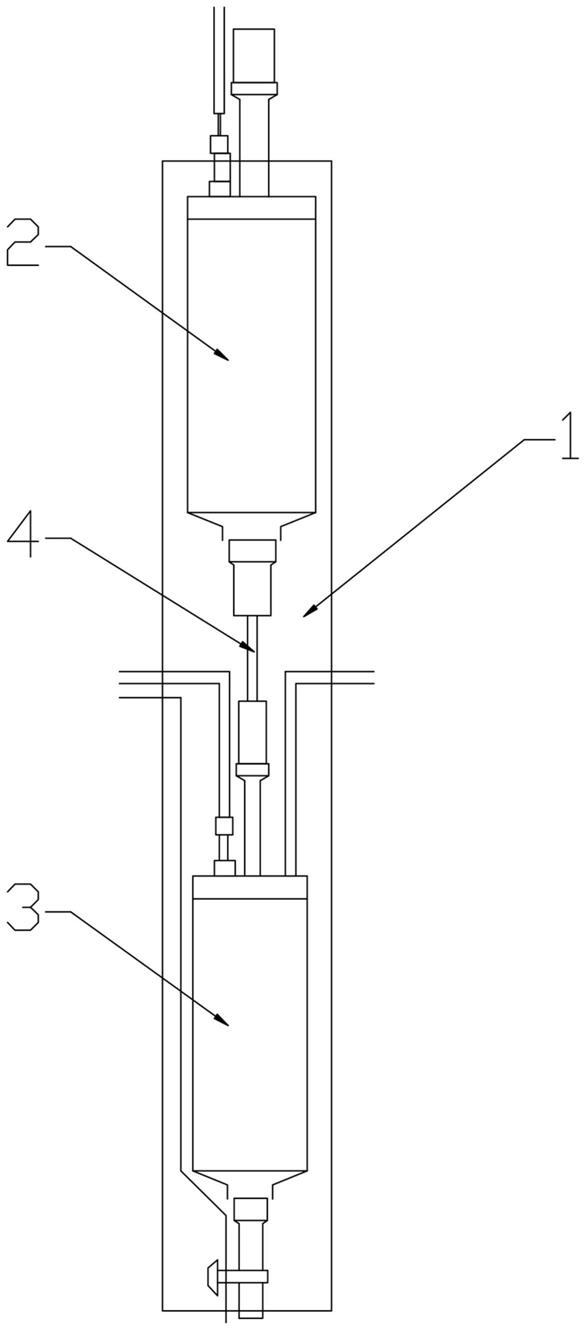

12.图1是本实用新型的结构示意图。

13.图2是本实用新型第一罐装系统的结构示意图。

14.图3是本实用新型第二罐装系统的结构示意图。

15.图4是本实用新型第一悬挂器的结构示意图。

16.如图所示:1、生产管柱,2、第一罐装系统,3、第二罐装系统,4、油管,201、第一罐装主体,202、第一电潜泵机组,203、第一自动放泄阀,204、第一悬挂器,301、第二罐装主体,302、第二电潜泵机组, 303、第二自动放泄阀,304、第二悬挂器。

具体实施方式

17.下面将结合附图对本实用新型的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

18.在本实用新型的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”、“正面”、“背面”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了方便描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所致的方式或原件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。此外,属于“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。

19.在本实用新型的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,属于“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以使固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是点连接;可以是直接连接,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术

语在本实用新型中的具体含义。

20.结合附图,一种新型油田双罐装完井系统,包括生产管柱1,所述生产管柱1包括第一罐装系统2和第二罐装系统3,所述第一罐装系统2与第二罐装系统3由油管4串联,所述第一罐装系统2位于所述第二罐装系统3的上方;

21.所述第一罐装系统2包括第一罐装主体201、第一电潜泵机组202、第一自动放泄阀203、第一悬挂器 204,所述第一电潜泵机组202位于所述第一罐装主体201上方,所述第一电潜泵机组202的泵出口与所述第一自动放泄阀203连接,所述第一自动放泄阀203远离所述第一电潜泵机组202的端部与所述第一悬挂器204连接;

22.所述第二罐装系统3包括第二罐装主体301、第二电潜泵机组302、第二自动放泄阀303、第二悬挂器 304,所述第二电潜泵机组302位于所述第二罐装主体301上方,所述第二电潜泵机组302的泵出口与所述第二自动放泄阀303连接,所述第二自动放泄阀303远离所述第二电潜泵机组302的端部与所述第二悬挂器304连接。

23.所述第一罐装系统2型号为5

‑

1/2”同心罐装系统,所述第一罐装系统3的套管选取小尺寸,为5

‑

1/2”套管、5

‑

1/2”fjl无节箍套管中的一种。

24.所述第一悬挂器204为偏心卡槽式设计,卡槽深1.5cm~2.5cm,卡槽宽3.5cm~5.0cm,并成坡度开槽,坡度设计为30

°

~45

°

。

25.所述油管4的长度为50m~100m,所述油管4的型号为4.5”n80、3.5”n80中的一种。

26.所述第一电潜泵机组202、第二电潜泵机组302的其中一个使用大排量电泵,另一个使用小排量电泵。

27.本实用新型在具体实施时,油田多为大位移水平井,部分井的水垂比甚至达到3.2。尤其在无钻修机平台或无法安装钻修机的平台,如何提高机采装置寿命及运行周期,为生产作业高效运行打下基础,解决双罐装系统在工程施工中的常见问题,成为制约选择双罐装系统的掣肘之处。因此在钻完井方面结合实际区块使用双罐装系统的使用经验,提出以下在设计过程中的改进意见和设计思路,同时总结了在工程应用中应该注意的事项,从产品设计及工程实践两方面进行革新,解决罐装系统外径过大引起的问题,规避下入过程风险,从而确保了双罐装系统安全、可靠、高效投入生产。

28.完井防砂作业结束后,井筒内的静态漏失量一般在2.5~5.0方/小时,在双罐装系统连接送入过程中涉及连接电泵机组、穿越biw等精密工作均需较长时间,有时甚至达到16~20小时,为了减少井下漏失量,通过提前下入防漏失阀隔绝下部产层与上部井筒,既减少了井控的风险,又减少了地层污染,保护了储层。

29.由于有些油田的油层较浅,油田的大位移井很多,水垂比较高,因此很多井的井身结构都比较复杂,在双罐装系统下入前需要将洗井、刮管,保证井壁的清洁,减少电缆与井壁剐蹭从而损伤的可能。双罐装系统在下入过程中,需严格控制下放速度在5分钟/根油管,在遇见大狗腿度的地方,更应该控制下放速度,密切关注悬重,当悬重突然降低时,立即降低下放速度,缓慢下放5厘米左右若情况仍无改善,则停止下放,测量电缆绝缘没有问题后缓慢上提一段距离再下放。若多次尝试后仍然遇阻,则应该暂时停止下放,研究解决方案,确保罐装系统最终平稳顺利的下入到位。

30.下入双罐装系统时,需要两个电缆收放机。所以作业过程中两台电缆收放机的收放速度必须与管柱的起下速度保持一致。每节油管都需要在接箍处打专用的电缆固定卡

子,将两条电缆固定在油管管壁。

31.由于电潜泵系统长期浸泡在井液中长期不启动会造成电器泵的潜在伤害,因此在在日常生产的过程中,应交替开上、下泵,使两套电潜泵机组都保持在最好的生产状态,延长两套机组的总寿命。

32.在出砂严重的井况应用中,应先开下泵。因为当下泵损坏停机后,极端情况下出砂可将下泵掩埋,在这种情况下,即可开启上泵继续生产,延长高出砂井的生产寿命。

33.以上对本实用新型及其实施方式进行了描述,这种描述没有限制性,附图中所示的也只是本实用新型的实施方式之一,实际的结构并不局限于此。总而言之如果本领域的普通技术人员受其启示,在不脱离本实用新型创造宗旨的情况下,不经创造性的设计出与该技术方案相似的结构方式及实施例,均应属于本实用新型的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1