油田输油管道原油内热式加热装置的制作方法

1.本发明涉及原油集输加热设备技术领域,具体而言是一种油田输油管道原油内热式加热装置。

背景技术:

2.随着工业用煤量和原油量增大,给油田原油加热产生一定的限制。迫使油田改用电加热。油田一些辅助工作场所使用的电加热大多数都是用电阻式加热器,主要用在静态加热,此种加热方式的缺点是用电量大,加热效率低,也不适应对流动的原油加热。对流动的原油加热只能用电磁加热器。电磁加热拥有高效节能、绿色环保、安全耐用等优点,即便是这样,油田对流动的原油加热也没得到应用。主要原因是到目前还没有一种适用于管道原油加热的电磁加热产品。根据电磁加热的原理设计了适用于管道大流量原油加热的一种油田输油管道原油内热式加热装置。

技术实现要素:

3.本发明的目的是针对上述不足之处,提供一种油田输油管道原油内热式加热装置,解决原油管道输送加热的问题。

4.本发明的技术方案是通过以下方式实现的:本发明包括电磁加热控制器、电磁加热器,电磁加热控制器包括显示屏、电源开关、中频或高频整流器及输出接口,所述电磁加热器还包括内金属管、套在金属管外周的绝缘保温层、缠绕在绝缘保温层外周的线圈、套在线圈外周的线圈护套、设在线圈护套外周设有上封头、下封头的外筒体、设在线圈护套的上端和下端与外筒体之间的支撑、设在线圈护套和金属管上下端之间的环形封板、设在线圈上端和下端的密封环、垂直设在外筒体上封头中部且带法兰的原油出口管、设在外筒体下封头中部带弯头的原油进口管、设在外筒体外表面的保温套、水平设在金属管下端内壁上的限流板、设在上封头上的温度压力传感器,另外还包括垂直穿过保温套、外筒体与处在线圈首端和末端处的线圈护套焊接着进出口穿线管及穿过进出口穿线管与线圈进出口相连的防爆接口;电磁加热控制器的电源开关与中频或高频整流器相连,中频或高频整流器进出口端与线圈进出口防爆接口相连,电路与显示屏上的电压、电流表相连,温度压力传感器与显示屏电路相连。

5.所述线圈护套和金属管的长度相等,均设在外筒体的上封头和下封头之间。

6.所述支撑设为圆管型,与外筒体和线圈护套焊接,设有三根,夹角为120

°

。

7.所述限流板设为环形板型,上面均匀布有限流孔,与金属管下端内壁焊接。

8.所述线圈进出口,设在线圈护套上下端时,线圈末端线穿过绝缘保温层与线圈进出口防爆接口连接。

9.本发明的工作原理电磁感应加热的原理是感应加热,电源产生的交变电流通过感应即线圈产生交变磁场,导磁性物体置于其中切割交变磁力线,从而在金属管内部产生交变的电流即涡流,涡

流使金属管内部的原子高速无规则运动,原子互相碰撞、摩擦而产生热能和经金属管释放的杂散磁场经外套钢管屏蔽吸收产生圆环内集肤效应热能,从而起到对原油加热的作用。即是通过把电能转化为磁能,使被加热钢体感应到磁能而发热的一种加热方式。这种方式它从根本上解决了电热片,电热圈等电阻式通过热传导方式加热的效率低的问题。

10.本发明具有以下优点:1.本发明能够充分利用电磁感应产生的热能和集肤效应热能,显著提高了对原油的加热效率;2.本发明通过设计的加热原油的双向流道提高了原油加热途径和加热流量,满足了管道输送原油电磁加热的需要;3.本发明密闭性能好,加热场效应好,防爆环保安全,安装管理方便;4.本发明解决了油田管道输送原油加热的难题。

附图说明

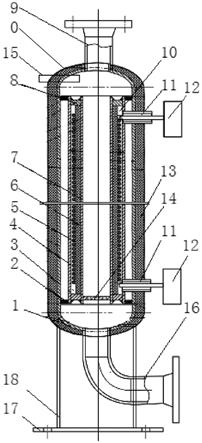

11.图1为本发明的主视局部剖视结构示意图图中:0.上封头、1.下封头、2.支撑、3.外筒体、4.线圈护套、5.线圈、6.绝缘保温层、7.金属管、8.环形封板、9.原油出口管、10.密封环、11.进出口接线管、12.线圈进出口防爆接口、13.保温套、14.限流板、15.压力温度传感器、16.原油进口管、17.圆形底座、18.支架。

具体实施方式

12.为进一步公开本发明的技术方案,下面结合说明书附图通过实施例作详细说明:油田输油管道原油内热式加热装置,包括电磁加热控制器、电磁加热器,电磁加热控制器包括显示屏、电源开关、中频或高频整流器及输出接口,所述电磁加热器还包括内金属管7、套在金属管7外周的绝缘保温层6、缠绕在绝缘保温层6外周的线圈5、套在线圈外周的线圈护套4、设在线圈护套4外周设有上封头0、下封头1的外筒体3、设在线圈护套4的上端和下端与外筒体3之间的支撑2、设在线圈护套4和金属管7上下端之间的环形封板2、设在线圈5上端和下端的密封环10、垂直设在外筒体3上封头0中部且带法兰的原油出口管9、设在外筒体3下封头1中部带弯头的原油进口管16、设在外筒体3外表面的保温套13、水平设在金属管7下端内壁上的限流板14、设在上封头0上的温度压力传感器15,另外还包括垂直穿过保温套13、外筒体3与处在线圈5首端和末端处的线圈护套4焊接着进出口穿线管11及穿过进出口穿线管11与线圈5进出口相连的防爆接口12;电磁加热控制器的电源开关与中频或高频整流器相连,中频或高频整流器进出口端与线圈进出口防爆接口12相连,电路与显示屏上的电压、电流表相连,温度压力传感器与显示屏电路相连。

13.所述线圈护套4和金属管7的长度相等,均设在外筒体3的上封头0和下封头1之间。

14.所述支撑2设为圆管型,与外筒体3和线圈护套4焊接,设有三根,夹角为120

°

。

15.所述限流板14设为环形板型,上面均匀布有限流孔,与金属管7下端内壁焊接。

16.所述线圈5进出口,设在线圈护套4上下端时,线圈5末端线穿过绝缘保温层6与线圈进出口防爆接口12连接。

17.在本发明实施时,选好应用场所,本发明最好用在油井计量站和输油站上,在计量

站上用在油气分离器的进口,并处在平衡管后面,在输油站上用在每个计量站的进口处和输油泵的进口管路上。例如用在计量站上,通过计量站流程将单井来油导入本装置,原油从原油进口16进入外筒体3的下封头,经支撑2和限流板14进入,从上封头的出油管9流进油气分离器进行计量。中频或高频整流器的出口电流经防爆接口12进入线圈5进口,线圈5出口线穿过绝缘保温层与防爆接口相连。中频或高频整流器产生的交变电流通过感应即线圈产生交变磁场,绝缘保温层置于其中切割交变磁力线,从而在金属管内部产生交变的电流即涡流,涡流使金属管内部的原子高速无规则运动,原子互相碰撞、摩擦而产生热能和经金属管释放的杂散磁场经外套钢管屏蔽吸收产生圆环内集肤效应热能一起对原油加热,起到对原油高效加热的效果。即是通过把电能转化为磁能,使被加热钢体感应到磁能而发热给原油加热。加热温度一般在70

°

c以上,满足管道输送原油要求。本发明可根据计量站和输油站的处理量不同设计出系列产品,很好的解决了油田管道输送原油加热的问题。

技术特征:

1.一种油田输油管道原油内热式加热装置,包括电磁加热控制器、电磁加热器,电磁加热控制器包括显示屏、电源开关、中频或高频整流器及输出接口,其特征在于:所述电磁加热器还包括内金属管(7)、套在金属管(7)外周的绝缘保温层(6)、缠绕在绝缘保温层(6)外周的线圈(5)、套在线圈外周的线圈护套(4)、设在线圈护套(4)外周设有上封头(0)、下封头(1)的外筒体(3)、设在线圈护套(4)的上端和下端与外筒体(3)之间的支撑(2)、设在线圈护套(4)和金属管(7)上下端之间的环形封板(2)、设在线圈(5)上端和下端的密封环(10)、垂直设在外筒体(3)上封头(0)中部且带法兰的原油出口管(9)、设在外筒体(3)下封头(1)中部带弯头的原油进口管(16)、设在外筒体(3)外表面的保温套(13)、水平设在金属管(7)下端内壁上的限流板(14)、设在上封头(0)上的温度压力传感器(15),另外还包括垂直穿过保温套(13)、外筒体(3)与处在线圈(5)首端和末端处的线圈护套(4)焊接着进出口穿线管(11)及穿过进出口穿线管(11)与线圈(5)进出口相连的防爆接口(12);电磁加热控制器的电源开关与中频或高频整流器相连,中频或高频整流器进出口端与线圈进出口防爆接口(12)相连,电路与显示屏上的电压、电流表相连,温度压力传感器与显示屏电路相连。2.根据权利要求1所述的油田输油管道原油内热式加热装置,其特征在于:所述线圈护套(4)和金属管(7)的长度相等,均设在外筒体(3)的上封头(0)和下封头(1)之间。3.根据权利要求1所述的油田输油管道原油内热式加热装置,其特征在于:所述支撑(2)设为圆管型,与外筒体(3)和线圈护套(4)焊接,设有三根,夹角为120

°

。4.根据权利要求1所述的油田输油管道原油内热式加热装置,其特征在于:所述限流板(14)设为环形板型,上面均匀布有限流孔,与金属管(7)下端内壁焊接。5.根据权利要求1所述的油田输油管道原油内热式加热装置,其特征在于:所述线圈(5)进出口,设在线圈护套(4)上下端时,线圈(5)末端线穿过绝缘保温层(6)与线圈进出口防爆接口(12)连接。

技术总结

一种油田输油管道原油内热式加热装置,包括电磁加热控制器、电磁加热器,电磁加热控制器包括电源开关、中频或高频整流器及输出接口,所述电磁加热器还包括内金属管、绝缘保温层、线圈、线圈护套、外筒体、支撑、密封环、原油出口管、原油进口管、保温套、限流板、温度压力传感器,进出口穿线管及防爆接口;电磁加热控制器的电源开关与中频(高频)交变器相连,中频(高频)交变器进出口端与线圈进出口防爆盒接口相连。线圈交变磁力线使金属管内部产生交变的涡流,涡流使金属管内部的原子高速无规则运动,原子互相碰撞、摩擦而产生热能和经金属管释放的杂散磁场经外套钢管屏蔽吸收产生圆环内集肤效应热能给管道输送原油加热。内集肤效应热能给管道输送原油加热。内集肤效应热能给管道输送原油加热。

技术研发人员:杜亮 杜鹏 高晓雯 房海波 高卫莉

受保护的技术使用者:杜亮

技术研发日:2022.02.25

技术公布日:2022/4/29

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1