一种下穿铁路路基地层的泥水平衡圆形顶管施工工法的制作方法

1.本发明属于建筑施工技术领域,具体地涉及一种下穿铁路路基地层的泥水平衡圆形顶管施工工法技术领域。

技术背景

2.顶管施工技术作为非开挖技术的一种,可以在不开挖路面的情况下跨越各种路障来铺设地下管道,顶管施工是利用圆形、矩形或仿矩形截面顶管机在土体中掘进,随后逐步将相应管节顶进的一种施工工法。具有地面交通影响小,施工不扰动上方管线,施工速度较快、占地面积小等优点。当下基于圆形顶管施工技术已经发展的较为成熟,而随着地下综合管廊的建设推进,矩形顶管因其管面断面利用率更高而受青睐,其施工技术也随之取得了相应发展。同时当下不论是矩形还是圆形顶管,其施工工艺多为泥水平衡式和土压式两种。

3.泥水平衡式施工法包括始发系统、顶进系统、渣土运送装置、注浆系统、管道顶进纠偏设备、监测系统、辅助设施,所不同的是增加了泥水仓和泥水分离装置。施工流程通常包括掘土顶进、注浆排泥、设备纠偏以及中继间接力四部分,顶进力的合理控制贯穿始终。

4.目前针对国铁隧道、公路隧道、地铁区间常采用的是矿山法,也有用无爆破的施工方法。选择隧道工程施工方法的原则是:除了考虑隧道工程的地质条件外,还要强调施工方法必须符合快速、安全、质量及环境的要求。

5.铁路圆形顶管施工是一种不开挖或者少开挖的施工技术。泥水平衡圆形顶管机是在盾构机研发基础上根据管道特性小型化设计的,增加了管节的推动,将操作控制房移至地面工作坑旁,工作原理基本相同。由于铁路隧道、公路隧道、地铁区间一般较长,地层非单一,更易出现轴线偏差的情况,因此顶管机施工不适用于铁路隧道、公路隧道、地铁区间的施工。因此,亟需解决圆形顶管在铁路隧道施工中存在的问题。

技术实现要素:

6.针对圆形顶管在下穿铁路路基地层施工中,现有的顶管直径不能满足要求,而大口径超长距离曲线顶管穿越地面和地下构筑物的安全问题突出、顶力不足和造成地表变形等技术问题,且现有文献和专利未见有报道一种下穿铁路路基地层的泥水平衡圆形顶管施工工法的技术现状。本发明旨在于提供一种下穿铁路路基地层的泥水平衡圆形顶管施工工法,该工法具体包括顶进施工前准备,顶进工作坑施工,圆形顶管装置采用顶进直径为1.75m或2.15m涵管装置,圆形管机穿墙管施工方案,顶管测量控制方案及检查记录,管道材料及管道防腐、接口的验收,顶管机推进施工方案及姿态控制纠偏措施,顶管进洞施工方案,废弃土及泥浆的处理方案和顶管机遇地下障碍物的措施等。本发明通过对穿越铁路泥水平衡圆形顶管施工工艺进行改进和优化,最终解决了泥水平衡圆形顶管施工在穿越铁路工程中存在的问题,且成本低,可操作性强。

7.本发明提供一种下穿铁路路基地层的泥水平衡圆形顶管施工工法,包括如下步骤:

8.(1)工作坑开挖至距设计坑底标高200mm处停止,清底找平至坑底标高,开挖后,工作下部浇筑砼地板,四周支模绑钢筋浇筑混凝土墙,工作坑下部设集水井;在工作坑两侧钉基桩,桩距槽边应不小于1.5米。

9.(2)圆形顶管装置采用顶进直径为1.75m或2.15m涵管装置,顶进施工前,对套管内、外侧做防腐处理,使用环氧树脂沥青防腐涂料,涂刷均匀,不得有漏刷,白点等现象。

10.(3)顶进工作坑按设计要求浇筑成型后,为方便圆套管顶进,工作坑底板安装导轨,导轨采用钢轨,下部固定,导轨的轨前、轨中、轨尾左右在试顶前必须复合管道中线、标高、坡度,并在放稳圆套管后,测量负载有无变动,在顶进过程中也要经常监测导轨,加以修正,钢制后靠背用吊车吊装在工作坑后背墙处,调整就位固定。

11.(4)圆形管机穿墙管施工方案,工作坑及接收坑采用开挖法施工,在浇筑完砼后对坑壁外侧土体进行回填处理,若有地下水,需对顶管进出洞口采取井下降水措施,将工作坑外侧地下水位控制于顶管管底以下;顶管掘进穿墙方案和顶管机出洞防磕头方案。

12.(5)顶管测量控制方案及检查记录,平面控制网的建立,砼套管轴向测量方案,顶管水准测量,顶管允许偏差。

13.(6)管道材料及管道防腐、接口的验收,穿越铁路工程顶管采用铁路专用圆形砼套管,按设计及有关规范对管材作现场检查验收,接管前再次检查管子接头的槽口尺寸确认合格后可安装密封圈、钢套环等相关工序,检查合格后方可继续顶进施工。

14.(7)顶管机推进施工方案及姿态控制纠偏措施,完成顶管出洞以后,即开始正常的顶管掘进;从机头挖出的土方通过泥浆输送管提升至地面泥浆收集地中临时堆放;随时出土套管随时跟进,不得出现超挖土而套管不跟进,也不得出现不出土套管向前闷顶管现象;在初始顶进的砼套管外侧埋设预埋钢板,在主推千斤顶退回前将砼套管与工作坑壁相连,直至砼套管外壁摩阻力大于顶管机正面水土压力为止;砼套管抗扭转措施,顶进时在顶管机处设有套管扭转指示针;顶管轴线控制措施,顶管机头部测量与纠偏相互配合;顶管施工时地面隆起、沉降及周边影响的控制;顶管注浆施工方案。

15.(8)顶管进洞施工方案,在顶管接收坑内,事先要安装好导轨,机头抵拢接收坑外壁时破除接受坑洞口封堵墙体,并迅速将机头推进接收坑,接收坑洞口与套管外壁之间的缝隙采用油麻双组份聚氨酯嵌缝各1/3;机头进入接收坑后采用汽车吊将机头从接收坑中吊出,进行保养维修;接收坑洞口封堵完成后,高处端留置一定数量排浆孔,对坑壁外侧进行水泥浆置换施工,水泥浆置换采用po42.5水泥拌制水泥浆,水灰比为0.8,水泥浆置换注浆应从套管较低端开始,直至套管较高端涌出水泥浆后,将套管与坑壁缝隙完全封堵。

16.(9)废弃土及泥浆的处理方案,顶管施工时,采用渣浆泵及水力机械泥浆输送管道将泥浆输送至泵站原地面;利用泥水分离器及泥浆箱、渣土车做为顶管泥浆地面贮存池;经泥水分离器进行泥水分离后,根据泥浆情况分别采用自卸汽车或泥浆罐车装车外运至永久弃土点,不得污染沿途道路及周边环境。

17.(10)顶管机遇地下障碍物的措施,机头刀盘为滚刀型岩石刀盘,刀盘上焊有硬质合金滚刀及硬质合金刀具,并有硬质合金堆焊耐磨保护层,断面小于30cm的木桩,可以在切削成碎片后从管道中排出、其他如混凝土可以按岩石正常切削,如遇一般的钢筋混凝土块也可以正常施工,如遇到刀具磨损,可以在地下进行刀具更换,不影响正常施工,特殊土层除外,如大型钢筋混凝土块、桥墩之类的特殊情况。

18.所述步骤(4)中顶管掘进穿墙方案为拆除闷板前,先开观察孔,确保出洞安全后,才能拆除闷板;闷板拆除后,安装穿墙止水装置,以防止在顶管过程中,坑外水土从洞口与顶进管外壁的缝隙中渗入工作坑中。

19.所述所述步骤(4)中顶管机出洞防磕头方案为顶管机就位后,将机头垫高5mm,保持出洞时顶管机有向上的趋势;调整后座主推千斤顶的合力中心,出洞时观察顶管机的状态,一旦发现下磕趋势,立即用后座千斤顶进行纠偏;洞中外侧进行压密加固措施;导轨是固定在工作坑底板上,用以支托和安装待顶的钢筋混凝土套管,钢筋混凝土套管吊放在导轨上后,必须确保管节的高程和方向正确。

20.所述步骤(5)中建立平面控制网,工作坑施工结束后,按工作坑穿墙孔的实际坐标测量放线,定出砼套管顶进轴线并将轴线投放到工作坑测量平台和坑壁上,在工作坑四周建立测量控制网,并定期复核各控制点;顶管砼套管轴向测量采用高精度激光经纬仪用导线测量法,测量平台设在顶管后座处,测量光靶安装在顶管机尾部,测量时激光经纬仪直接测量机头尾部的测量光靶的位置,并根据机头内的倾斜仪计算机头实际状态。所述步骤(5)中建立平面控制网,工作坑施工结束后,按工作坑穿墙孔的实际坐标测量放线,定出砼套管顶进轴线并将轴线投放到工作坑测量平台和坑壁上,在工作坑四周建立测量控制网,并定期复核各控制点;顶管砼套管轴向测量采用高精度激光经纬仪用导线测量法,测量平台设在顶管后座处,测量光靶安装在顶管机尾部,测量时激光经纬仪直接测量机头尾部的测量光靶的位置,并根据机头内的倾斜仪计算机头实际状态。

21.所述步骤(7)中顶管施工监控采用地表和深层观测相结合的方法,沿顶管顶进轴线每隔5~10m设置监控点,进行24小时跟踪监测,正常情况下地面的观测点每天进行1~2次沉降跟踪观测,经数据处理分析后作为及时调整顶管机参数的依据,减小地面沉降量;施工中应用“综合信息控制法”,精确控制注浆压力和注浆量;注浆的采用d50 mm注浆管从地面的泥浆站接入顶进套管内并连通机头及套管管壁的各个注浆孔,再采用注浆泵从地面的泥浆站接入注浆管将膨润土泥浆压入套管外壁,泥浆选用钠基膨润土,顶管施工前配置并加工好触变泥浆,泥浆比重为1.1-1.16g/cm3,泥浆粘度大于30s,并且要求泥浆保持不变的持久性。

22.本发明所述姿态控制系统由设备顶进、激光导向倾角、传感器信号、位置比较电路、油缸控制电路、铰接油缸、机头调向系统、油压控制系统组成,利用激光靶原理,采用主动“铰接”,对角“口”字型布置,进行纠偏机构设计。

23.本发明所述圆形顶管装置是在满足列车运行的前提下,能够顶进直径为1.75m和2.15m涵管装置的泥水平衡顶管工法。

24.本发明可采用开挖直径1750mm的唐兴机械hrc1750复合式岩石破碎顶管机或开挖直径2150mm的唐兴机械hrc2150复合式岩石破碎顶管机。

25.本发明采用姿态控制系统中设备顶进、激光导向倾角、传感器信号、位置比较电路、油缸控制电路、铰接油缸、机头调向系统、油压控制系统都是常见的公开售卖的设备,利用激光靶原理,采用主动“铰接”,对角“口”字型布置,进行纠偏机构设计。

26.本发明利用平衡介质(泥土),在工作舱中获得一定的压力,以平衡地下水和土层的压力,其泥水舱内的平衡压力的调节主要是通过泥浆泵控制进出平衡介质的量来实现,采用水力切削泥土,水力输送弃土以及利用泥水压力来平衡地下水压力和土压力的顶管形

式都归纳为泥水平衡式顶管工法。

27.本发明依据的工作原理:泥水顶管就是在机械式顶管机刀盘的后方设置一道封闭隔板,隔板与刀盘间的空间定名为泥水舱。把水、黏土及添加剂混合制成的泥水,经输送管道压大泥水舱,待泥水充满整个泥水舱。泥水在挖掘面上形成一层不透水的泥膜,可以阻止泥水向挖掘面里面渗透。同时,泥水本身有一定的压力,该压力称为泥水压力,可以用来平衡地下水压力和土压力。刀盘掘削下来的土砂进入泥水舱,经搅拌装置搅拌,含掘削土砂的高浓度泥水可经由泥浆泵送到地表的泥水分离系统,经泥水分离处理把掘削土体分离出去排掉,再把滤除掘削土砂的泥水重新压送回泥水舱。如此不断循环完成掘削、排土和推进。因为是泥水压力使开挖面稳定平衡的,故称为泥水加压平衡式顶管。

28.本发明提供的下穿铁路路基地层的泥水平衡圆形顶管施工工法,该工法适用的范围:

29.(1)强风化岩:强风化岩是指风化很强的岩石,此种土质的组织结构已大部分破坏,矿物成分已显著变化,含有大量黏土质黏土矿物。风化裂隙很发育,岩体被切割成碎块,干时可用手折断或捏碎,浸水或干湿交替时可较迅速地软化或崩解。用镐或锹可挖掘,干钻可钻进。

30.(2)微风化及中风化岩(包含花岗岩强度达到100mpa以上):微风化岩是指岩质新鲜,表面稍有风化迹象的岩石,强度大于50mpa,硬度很高的岩石。在此地层中顶进较困难,而且一般顶进距离超过100米时需要更换刀头。中风化岩较软,其组织结构部分破坏。矿物成分发生变化,用镐难挖掘。

31.(3)卵石层:含砂、砾石、漂石(直径500mm左右的卵石),顶进中刀盘滚刀一次破碎,破碎仓扭腿剪切二次破碎至5到5.5cm不等的石块。

32.本发明对于地质为强风化岩的情况下可采用岩石破碎泥水式掘进机,刀盘前部进行一次切削剪切,把不规则的石头或卵石切削至二次破碎仓内进行二次破碎;安装在壳体泥土仓内的是一个牛腿德式破碎的结构,牛腿上堆有一环环形焊缝;切削刀呈辐条形焊接在该锥体上,且略微向前倾斜;刀盘的正面焊有坚固而且耐磨的切削刀头以及滚刀,构成一个刀盘。这样,在顶管机工作时,刀盘一边旋转切削土砂(石)的同时还一边作偏心运动把石块轧碎,被轧碎的石块粒径比刀盘中留的空隙小时由泥水仓联接的间隙进入顶管机的二次破碎仓,破碎后从排泥管中排出;另外,由于刀盘运动过程中,泥水仓和泥土仓中的间隙也不断的由最小变到最大这样循环变化着;因此,它除了有轧碎小块石头的功能以外还始终能保证进水泵的泥水能通过此间隙到达泥土仓中,从而保证了顶管机不仅在砂土中(即使在黏土中也能)正常工作。一般情况下,刀盘每分钟能旋转3~3.5圈,每当刀盘旋转一圈时,才能对刀盘外部石块进行切削以及二次破碎仓内石块进行破碎。由于此机型有以上这些特殊的构造,因此它的破碎能力是所有具有破碎功能的顶管机中最大的,破碎的最大粒径可达顶管机直径的40%~45%之间,破碎的卵石强度可达200mpa。

33.通过以上技术方案,本发明取得如下的技术效果:

34.(1)本发明提供的下穿铁路路基地层的泥水平衡圆形顶管施工工法,解决了泥水平衡圆形顶管施工在穿越铁路工程中存在的问题,成本低,可操作性强,采用的圆形顶管结构紧凑、维修保养简单、操作方便,无论在工作坑中安装还是在接收坑中拆除都很方便。

35.(2)本发明提供的下穿铁路路基地层的泥水平衡圆形顶管施工工法,是全土质的

掘进机,破碎粒径大,可达掘进机直径的40%~45%之间,它可以在n值从0-15的黏土,n值1-50的砂土以及n值10-50的砾石层等所有土质中使用,包括强风化岩、微风化及中风化岩、卵石层等土质,适用范围大,施工速度快,每分钟可进尺100mm-180mm,且各种推进速度变化不大。

36.(3)本发明提供的下穿铁路路基地层的泥水平衡圆形顶管施工工法,圆形顶管装置采用顶进直径为1.75m或2.15m涵管装置,施工精度高,施工后的偏差极小,刀盘结构以及带有二次破碎结构,进土的间隙小,掘进中顶管机体的摆动小,能保持挖掘面的稳定;本工法的工作坑内的环境好,作业安全,搬运土方不存在危险作业,安全性高。

37.(4)本发明提供的下穿铁路路基地层的泥水平衡圆形顶管施工工法,泥水平衡圆形顶管机型的刀头类似于牙轮钻,可在岩石中顶进,是一种全土质的机型,可进行长距离顶进,也可用于曲率半径比较小的曲线顶进。

附图说明

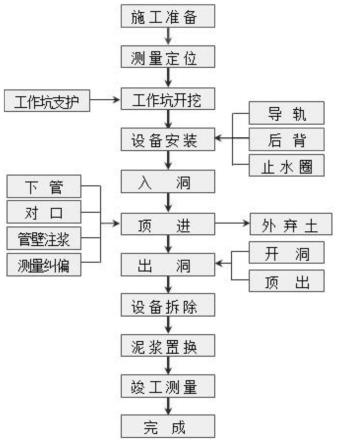

38.图1显示为本发明顶管施工流程示意图。

39.图2显示为本发明提供的施工工法施工平面布置图

40.图3显示为泥水平衡顶管工法示意图。

41.图4显示为进、出洞口止水结构。

42.图5显示为导轨安装示意图。

43.图6显示为本发明顶管施工监测平面示意图。

44.图7显示为本发明提供的施工工法中第二顶程轴线测量点曲线图。

45.图8显示为本发明提供的施工工法中工况一条件下路基轨道和地层的变形图,其中,图8(a)为轨道整体沉降,图8(b)为路基整体沉降,图8(c)为地层整体沉降图。

46.图9显示为本发明提供的施工工法中工况二条件下路基轨道和地层的变形图,其中,图9(a)为轨道整体沉降,图9(b)为路基整体沉降,图9(c)为地层整体沉降图。

47.图10显示为本发明提供的施工工法中工况三条件下路基轨道和地层的变形图,其中,图10(a)为轨道整体沉降,图10(b)为路基整体沉降,图10(c)为地层整体沉降图。

48.图11显示为本发明提供的施工工法中施工引起轨道附加累计变形曲线图,其中图11(a)为轨道附加累计整体变形曲线图,图11(b)为轨道附加累计竖向变形曲线图,图11(c)为轨道附加累计水平横向变形曲线图,图11(d)为轨道附加累计水平纵向变形曲线。

49.图12显示为本发明提供的施工工法中施工引起路基附加累计变形曲线图,其中图12(a)为路基附加累计整体变形曲线图,图12(b)为路基附加累计竖向变形曲线图,图12(c)为路基附加累计水平横向变形曲线图,图12(d)为路基附加累计水平纵向变形曲线。

50.图13显示为本发明提供的施工工法中施工引起地表整体变形曲线图,其中图13(a)为始发井整体变形曲线图,图13(b)为吊出井整体变形曲线图,图13(c)为顶管结构整体变形曲线图。

具体实施方式

51.下面举实施例说明本发明,但是,本发明并不限于下属实施例。

52.本发明采用材料和设备均可通过公共渠道购买,工艺中所采用的设备和仪器均为

本领域常见的设备。

53.本发明中选用的所有材料、设备和仪器的测量方法都为本领域熟知的但不限制本发明的实施,其它本领域熟知的一些材料和设备都可以适用于本发明以下实施方式的实施。

54.实施例1:下穿铁路路基地层的泥水平衡圆形顶管施工工法

55.本实施例提供一种穿越铁路工程中泥水平衡顶管施工工法,该施工工法包括如下步骤:

56.(1)工作坑开挖至距设计坑底标高200mm处停止,清底找平至坑底标高,开挖后,工作下部浇筑砼地板,四周支模绑钢筋浇筑混凝土墙,工作坑下部设集水井;在工作坑两侧钉基桩,桩距槽边应不小于1.5m。

57.(2)圆形顶管装置采用顶进直径为1.75m或2.15m涵管装置,顶进施工前,对套管内、外侧做防腐处理,使用环氧树脂沥青防腐涂料,涂刷均匀,不得有漏刷,白点等现象。

58.(3)顶进工作坑按设计要求浇筑成型后,为方便圆套管顶进,工作坑底板安装导轨,导轨采用钢轨,下部固定,导轨的轨前、轨中、轨尾左右在试顶前必须复合管道中线、标高、坡度,并在放稳圆套管后,测量负载有无变动,在顶进过程中也要经常监测导轨,加以修正,钢制后靠背用吊车吊装在工作坑后背墙处,调整就位固定。

59.(4)圆形管机穿墙管施工方案,工作坑及接收坑采用开挖法施工,在浇筑完砼后对坑壁外侧土体进行回填处理,若有地下水,需对顶管进出洞口采取井下降水措施,将工作(接收)坑外侧地下水位控制于顶管管底以下;顶管掘进穿墙方案和顶管机出洞防磕头方案。

60.(5)顶管测量控制方案及检查记录,平面控制网的建立,砼套管轴向测量方案,顶管水准测量,顶管允许偏差。

61.(6)管道材料及管道防腐、接口的验收,穿越铁路工程顶管采用铁路专用圆形砼套管,按设计及有关规范对管材作现场检查验收,接管前再次检查管子接头的槽口尺寸确认合格后可安装密封圈、钢套环等相关工序,检查合格后方可继续顶进施工。

62.(7)顶管机推进施工方案及姿态控制纠偏措施,完成顶管出洞以后,即开始正常的顶管掘进;从机头挖出的土方通过泥浆输送管提升至地面泥浆收集地中临时堆放;随时出土套管随时跟进,不得出现超挖土而套管不跟进,也不得出现不出土套管向前闷顶管现象;在初始顶进的砼套管外侧埋设预埋钢板,在主推千斤顶退回前将砼套管与工作坑壁相连,直至砼套管外壁摩阻力大于顶管机正面水土压力为止;砼套管抗扭转措施,顶进时在顶管机处设有套管扭转指示针;顶管轴线控制措施,顶管机头部测量与纠偏相互配合;顶管施工时地面隆起、沉降及周边影响的控制;顶管注浆施工方案。

63.(8)顶管进洞施工方案,在顶管接收坑内,事先要安装好导轨,机头抵拢接收坑外壁时破除接受坑洞口封堵墙体,并迅速将机头推进接收坑,接收坑洞口与套管外壁之间的缝隙采用油麻双组份聚氨酯嵌缝各1/3;机头进入接收坑后采用汽车吊将机头从接收坑中吊出,进行保养维修;接收坑洞口封堵完成后,高处端留置一定数量排浆孔,对坑壁外侧进行水泥浆置换施工,水泥浆置换采用po42.5水泥拌制水泥浆,水灰比为0.8,水泥浆置换注浆应从套管较低端开始,直至套管较高端涌出水泥浆后,将套管与坑壁缝隙完全封堵。

64.(9)废弃土及泥浆的处理方案,顶管施工时,采用渣浆泵及水力机械泥浆输送管道

将泥浆输送至泵站原地面;利用泥水分离器及泥浆箱、渣土车做为顶管泥浆地面贮存池;经泥水分离器进行泥水分离后,根据泥浆情况分别采用自卸汽车或泥浆罐车装车外运至永久弃土点,不得污染沿途道路及周边环境。

65.(10)顶管机遇地下障碍物的措施,机头刀盘为滚刀型岩石刀盘,刀盘上焊有硬质合金滚刀及硬质合金刀具,并有硬质合金堆焊耐磨保护层,断面小于30cm的木桩,可以在切削成碎片后从管道中排出、其他如混凝土可以按岩石正常切削,如遇一般的钢筋混凝土块也可以正常施工,如遇到刀具磨损,可以在地下进行刀具更换,不影响正常施工(特殊土层除外,如大型钢筋混凝土块、桥墩之类的特殊情况)。

66.施工工艺流程及施工工法施工平面布置图参见附图1-2所示。

67.实施例2:下穿铁路路基地层的泥水平衡圆形顶管施工工法

68.本实施例在实施例1的基础上,提供一种穿越铁路工程中泥水平衡顶管施工工法,泥水平衡顶管工法示意图参见附图3所示,其中,所述步骤(4)中顶管掘进穿墙方案为拆除闷板前,先开观察孔,确保出洞安全后,才能拆除闷板;闷板拆除后,安装穿墙止水装置,以防止在顶管过程中,坑外水土从洞口与顶进管外壁的缝隙中渗入工作坑(接收坑)中,穿墙止水装置参见附图4所示;所述步骤(4)中顶管机出洞防磕头方案为顶管机就位后,将机头垫高5mm,保持出洞时顶管机有向上的趋势;调整后座主推千斤顶的合力中心,出洞时观察顶管机的状态,一旦发现下磕趋势,立即用后座千斤顶进行纠偏;洞中外侧进行压密加固措施;导轨是固定在工作坑底板上,用以支托和安装待顶的钢筋混凝土套管,钢筋混凝土套管吊放在导轨上后,必须确保管节的高程和方向正确,导轨安装示意图参见附图5所示。

69.所述步骤(5)中建立平面控制网,工作坑(接收)施工结束后,按工作(接收)坑穿墙孔的实际坐标测量放线,定出砼套管顶进轴线并将轴线投放到工作坑测量平台和坑壁上,在工作坑四周建立测量控制网,并定期复核各控制点;顶管砼套管轴向测量采用高精度激光经纬仪用导线测量法,测量平台设在顶管后座处,测量光靶安装在顶管机尾部,测量时激光经纬仪直接测量机头尾部的测量光靶的位置,并根据机头内的倾斜仪计算机头实际状态;采用连通管测量方法进行顶管水准测量;顶管允许偏差见表1所示。

70.表1:顶管施工的允许偏差

[0071][0072]

所述穿越铁路工程顶管采用铁路专用圆形砼套管,顶管施工监控采用地表和深层观测相结合的方法,沿顶管顶进轴线每隔5~10m设置监控点,进行24小时跟踪监测,正常情况下地面的观测点每天进行1~2次沉降跟踪观测,经数据处理分析后作为及时调整顶管机参数的依据,减小地面沉降量;施工中应用“综合信息控制法”,精确控制注浆压力和注浆量;注浆的采用d50mm注浆管从地面的泥浆站接入顶进套管内并连通机头及套管管壁的各个注浆孔,再采用注浆泵从地面的泥浆站接入注浆管将膨润土泥浆压入套管外壁,泥浆选

用钠基膨润土,顶管施工前配置并加工好触变泥浆,泥浆比重为1.1-1.16g/cm3,泥浆粘度大于30s,并且要求泥浆保持不变的持久性。

[0073]

实施例3:下穿铁路路基地层的泥水平衡圆形顶管施工工法

[0074]

本发明采用的顶管掘进机选择分别采用开挖直径1750mm和开挖直径2150mm的唐兴机械生产的hrc1750复合式岩石破碎顶管机和hrc2150复合式岩石破碎顶管机,由机械系统、液压纠偏系统、电气控制系统、测量系统组成。机械系统主要由刀盘、前后壳体、刀盘动力系统、螺旋出土机、油脂润滑系统组成。切削、搅拌功能由刀盘完成;前后壳体之间通过4只纠偏油缸连接,并设有防转装置。

[0075]

实施例4:下穿铁路路基地层的泥水平衡圆形顶管施工工法

[0076]

本实施例在实施例1-2的基础上,提供一种穿越铁路工程中的泥水平衡顶管施工工法,其中,施工监测平面示意图如图6所示,姿态控制系统由设备顶进、激光导向倾角、传感器信号、位置比较电路、油缸控制电路、铰接油缸、机头调向系统、油压控制系统组成,利用激光靶原理,采用主动“铰接”,对角“口”字型布置,进行纠偏机构设计。施工检测过程的监测项目和内容参见表2,根据现场情况可采用混凝土普通水准标石或采用深埋式水准标石。

[0077]

表2:本发明工法检测项目和内容

[0078]

基准网监测点点6地面沉降观测点点190轨面竖向位移观测点点39地下管线竖直位移量测点点6

[0079]

选用trimble dini03电子水准仪,标称精度:

±

0.3mm/km,读数精度为0.1mm。水准基准点采用独立假定高程基准,采用闭合导(附和)路线进行联测,精度应满足《建筑变形测量规范》二级水准测量技术的要求,往返闭合差应小于0.3mm。

[0080]

(1)监测点埋设方法

[0081]

沉降监测点布设的原则:沉降监测点的布设,应选在能够全面反映穿越处铁路路基变形、轨道变形明显的部位。布设点位应选在下列位置:钢轨、枕木、路基及附件重要的管线上,地面沉降点在路面用道钉埋设,特殊要求的构筑物用红三角标记。

[0082]

沉降观测点的埋设:采用植筋的方法设置沉降观测点,现场设置沉降观测点时,要会同检测方及施工单位,考虑不被破坏(如施工、装修等因素),必要时应加防护盖(加防护盖时不能影响观测时竖标尺),也不能破坏铁路及附属设施。

[0083]

(3)沉降监测

[0084]

按《建筑变形测量规范》二等水准测量技术的要求,往返闭合差应小于1.0mm要求,形成闭和/附和观测路线,用精密水准仪测出各观测点的高程,经计算后可得到监测点的沉降变化情况如表3所示。

[0085]

表3:监测精度

[0086][0087]

(4)监测数据的处理及信息反馈

[0088]

由于穿越铁路套管工程施工要求高,监测后对各种监测数据要及时进行整理分析,判断其稳定性并及时反馈到施工中去指导施工。对监测进行分ⅰ、ⅱ、ⅲ级管理:在现场监测时间,可根据监测结果所处的管理阶段来选择监测频率,一般ⅲ级管理阶段监测频率可放宽些;ⅱ级管理阶段则应注意加密监测次数;ⅰ级管理阶段则应加强监测,通常监测频率为1次/天或更多。

[0089]

取得监测数据后,绘制位移随时间或空间的变化曲线图。取得足够的数据后,还应根据散点图的数据分布状况,选择合适的函数,对监测结果进行回归分析,以预测该测点可能出现的最终位移值,预测结构和建筑物的安全性,据此确定施工方法。

[0090]

信息化施工要求以监测结果评价施工方法,确定工程技术措施。因此,对每一测点的监测结果要根据管理基准和位移变化速率(mm/d)等综合判断结构和建筑物的安全状况;为确保监测结果的质量,加快信息反馈速度,全部监测数据均由计算机管理,并绘制测点位移变化曲线图。监测工作结束后提交成果包括:各监测项目成果表、监测阶段报告和监测最终总结报告。

[0091]

实施例5:下穿铁路路基地层的泥水平衡圆形顶管施工工法穿越沪杭铁路工程

[0092]

1.工程概况

[0093]

本工程采用上述提供的下穿铁路路基地层的泥水平衡圆形顶管施工工法,合流污水治理工程2.6标的12号支线位于上海市中山北路岚皋路交叉口,向南穿过沪杭铁路,经普陀公园,再沿光复西路到东新路口,再穿过吴淞江,至叶家宅水泵站。本工程管径为1650mm,从12号井到12.2号井,全长397.3m,覆土深度3m左右。

[0094]

2.监控量测

[0095]

穿越沪杭铁路,保证列车的正常运行。铁路路基沉降控制指标为:沉降速率不超过4mm/h,每昼夜沉降不超过12mm,6个月的最大沉降不大于40mm。铁路路基处覆土为3m,地层土质为砂质粉土和粉砂土,给施工带来很大困难。

[0096]

本工程针对可能出现的情况制定了相应的对策措施:

[0097]

(1)当顶管机到达离铁路10m处,放慢顶进速度,调整顶管机位置,使其上下左右偏差和倾斜角处于最佳状态。顶至铁路时,加快顶进速度,缩短顶管机在铁路下的停留时间,并加强机尾压浆,及时有效地填充管道周围的空隙,以尽量减小铁路沉降。

[0098]

(2)当顶管机过铁路时,大刀盘扭矩明显下降,机头有较大的下沉趋势,铁路路基处24小时沉降量曾超出要求,过铁路后,经常对铁路路基处地层进行定点压浆,保证泥浆套的支护作用。

[0099]

(3)顶进结束后,进行固化泥浆压注。

[0100]

附图7为第二顶程轴线某测点沉降曲线图,在顶管机经过该点时沉降速率明显增大,机尾离开该测点时,沉降约为18mm。在顶管机离开测点后,沉降速率开始变缓。顶进结束后沉降逐步趋于稳定,沉降量约为35mm。从沉降历时曲线看,主要沉降发生在顶管机经过测点的时程,约占总沉降量的50%。

[0101]

实施例6:下穿铁路路基地层的泥水平衡圆形顶管施工工法穿越徐兰客专工程

[0102]

1.工程概况

[0103]

本工程采用上述提供的下穿铁路路基地层的泥水平衡圆形顶管施工工法,交叉段位于郑州市二七区徐兰客专与西四环交叉口东侧50m处,徐兰客专南北两侧。自3#接收井至4#接收井总长为103.86m,采用顶管施工。顶管采用dn3500的钢筋混凝土皿级涵,长92.5m,采用直径4240mm泥水顶管机施工。

[0104]

2.地表建筑物

[0105]

顶管隧道与高铁位置关系。穿越徐兰客专,穿越段隧道顶埋深10m,位于徐兰客专739#~740#桥墩之间,区间设计列车速度目标值为350km/h,双线无砟轨道,线间距5.0m,行车47对,穿越处铁路位于直线段。隧道与桥梁关系如表4所示。

[0106]

表4:本项目隧道与桥梁的关系

[0107][0108]

3.监控量测

[0109]

通过对高铁桥梁、墩的监测可知顶管隧道引起徐兰高铁738~741号墩间桥墩沉降、墩顶位移和桩基力学参数结果。

[0110]

(1)根据桥梁基础沉降结果:顶管隧道施工引起墩顶最大附加沉降为0.39mm,最大附加差异沉降为0.28mm,满足《公路与市政工程下穿高速铁路技术规程》(tb10182-2017)中墩台顶位移不大于2mm的规定;最大累计工后沉降为2.69mm,最大累计工后差异沉降为0.78mm,累计工后沉降与相邻墩台沉降差满足《高速铁路设计规范》(tb 10621-2014)中墩台均匀沉降不大于20mm,相邻墩台的沉降差不大于5mm的规定。

[0111]

(2)根据桥梁墩顶位移结果:墩顶最大纵桥向位移0.088mm,最大横桥向位移0.072mm,与原设计位移叠加后最大纵桥向位移6.332mm,最大横桥向位移4.099mm,均未超过位移容许值,满足规范要求。

[0112]

实施例7:下穿铁路路基地层的泥水平衡圆形顶管施工工法风险评估

[0113]

1.风险源分析

[0114]

顶管施工引起的地面变形主要表现为沉降。表5为本工程施工阶段的风险源分析,变形产生的因素主要有土体损失、正面附加推力、掘进机及后续顶进的管道与周围土体之间的摩擦力等。土体损失是引起地面沉降的一个主要影响因素。

[0115]

土体损失是指开挖的土体多余设计开挖量的数量,主要发生在开挖面的前部(超挖、开挖卸载及扰动)、掘进机顶部及尾部建筑空隙中,从而产生环形空隙。尽管采用了注浆措施,但是还是会不可避免地产生土体损失,从而引起地面沉降。在顶管施工中,即使采取对土体扰动最小的泥水平衡法进行施工,理论上刀头的顶进、土的削切和出土这三个方面

要求完全同步。但是实际操作中,上述三方面并不能时时刻刻达到完全同步,这就造成实际顶进过程中土压力与支护压力并不能保持完全平衡,进而会对土体产生正面附加推力。

[0116]

在顶管施工中,随着掘进机和管道的陆续移动,势必会和周围土体产生摩擦力,即使采取泥浆等减阻措施,摩擦力也必然存在。所以,顶管施工中随着掘进机和管道的移动会带动周围土体发生变形移动。

[0117]

表5:施工阶段主要风险源预测分析

[0118][0119]

可见,顶管施工中,随着土体的变形及移动,临近土体中既有的管道等建(构)筑物也会产生应力,发生变形,甚至会产生移动,为确保施工过程中紧邻(构)建筑物的安全,需要采取安全保护技术。

[0120]

由表5风险统计可知,顶管工程的主要风险源是由于顶管施工对铁路可能带来不同程度的危害,采用顶管施工时,使周围的土体产生损失,进一步引起地层产生隆起或沉降的原因主要有:

[0121]

(1)顶管设备外壳与周围土体存在空隙,施工中注浆不及时,再加上浆液自身存在收缩等。

[0122]

(2)项管机顶进过程中对顶进面的土体的预压力和土层中原来的水土压力不一致。

[0123]

(3)施工自身质量不高的原因,比如渗漏水、顶管机低头、超挖等。当周围土体产生隆起或沉降时,可能引起铁路范围附近土体的变形,进一步可能导致铁路设施产生沉降、移动等变形,当铁路设施的沉降、移动等变形过大时,将严重影响铁路正常运营和安全。

[0124]

为确保铁路的正常运营,必须控制顶管施工引起的既有铁路线路的变形、沉降、差异沉降。

[0125]

2.安全评估标准

[0126]

(1)施工荷载作用下工后地层均匀沉降

[0127]

根据《铁路路基设计规范》(tb10001-2016)第3.3.6条规定:有砟轨道路基工后沉降应满足要求。

[0128]

(2)轨道竖向位移、轨道水平位移

[0129]

根据《临近铁路营业线施工安全监测技术规程》(tb10314-2021)7.2节要求:

[0130]

轨道竖向位移:累积量报警值+1.6~-1.6mm、控制值+2~-2mm

[0131]

轨道水平位移:累积量报警值+1.6~-1.6mm、控制值+2~-2mm

[0132]

(3)路基竖向位移、路基水平位移

[0133]

根据《临近铁路营业线施工安全监测技术规程》(tb10314-2021)7.2节要求。

[0134]

路基竖向位移:累积量报警值+10~-10mm、控制值+8~-8mm

[0135]

路基水平位移;累积量报警值+7~-7mm、控制值+5.6~-5.6mm

[0136]

沉降超过规定限值时,需要对轨道进行调整或采取限速处理。如铁路管理部门的控制标准比上述严格,应以铁路部门的标准为准。

[0137]

3.数值分析参数选取

[0138]

(1)参数选取

[0139]

为了计算模型建立的方便,根据工程地质勘察报告对工程地质情况进行简化,假定土层厚度一定,重力加速度取10m/s2,具体参数选取参见表6-8所示。

[0140]

表6:土体设计参数

[0141][0142]

表7:铁路路基材料计算参数

[0143][0144]

表8:结构参数

[0145]

类别重度(kn/m3)弹性模量e(gpa)泊松比c40混凝土25.033.50.20c30混凝土25.031.50.20轨道78.5206.00.25

[0146]

(2)数值计算参数取值说明

[0147]

路基填土重度取值,根据地勘报告:“第四系全新统人工填土(q

4ml

),为铁路路基人工填筑土,密实,主要成分为碎石,粒径20mm左右,厚度约15m,与隧道走向正交,呈带状分布”,填土重度取20kn

·

m3。

[0148]

4.荷载确定

[0149]

结构自重:考虑顶管结构、工作井结构、轨道、灰枕、地层、路基,并按照实际尺寸、密度模拟。

[0150]

土压力:根据地层的粘聚力、内摩擦角确定竖向土压力、侧向土压力。

[0151]

水压力:添加地下水位线,确定水压力。

[0152]

地面超载:始发井、接收井基坑周边1.2m范围内不得堆载,3m以内限制堆载,坑边严禁重型车辆通行,堆载高度不大于1.5m,取30kpa。

[0153]

列车荷载:列车的动荷载的动力作用经扩散后对地面沉降产生的影响可忽略不

计,故在进行隧道施工对轨道的影响分析时,列车的动荷载按经覆土厚度扩散后的静荷载考虑。模型中除自重外,列车中活载采用一般荷载模式,且最不利工况为全部股道满布荷载,顶力包括混凝土管和钢管按照要求。

[0154]

5.顶管尺寸参数

[0155]

工作坑:始发井:10m长,7m宽,3m深;吊出井:6m长,3m宽,3m深。

[0156]

顶管:采用1-2.15m圆形顶管。

[0157]

参数:参数选择如表6-8所示。

[0158]

6.顶管施工数值分析结果

[0159]

顶管施工对一定范围内的土体产生扰动,地下、地表构筑物跟随地层扰动发生移动和变形。当地层沉降超过一定值的时候,进一步导致路基,上部的轨道结构构造物等损坏,影响行车的舒适性和平整性。

[0160]

(1)分析计算模型

[0161]

建模时对既有铁路路基、新建1-2.15m钢筋混凝土套管进行了模拟,计算中分析铁路活载对地基的影响。地层按照实际地层参数输入,为充分考虑周围构筑物对铁路基础的影响,顺铁路线路方向计算长度取40m,垂直铁路线路方向取64m,铁路基础底部土层厚度取20m。根据相关文件,整个计算主要包括始发、接收工作坑开挖与管道顶进施工三个主要环节。管道顶进管分为11节,每节3m。

[0162]

工况一:始发井开挖;工况二:顶管机施工,吊出井开挖;工况三:顶管施工完成。分别得出三种工况下顶管施工对轨道、地层、路基的影响。

[0163]

(2)分析结果

[0164]

完成始发井、调出井,对铁路路基、钢轨的影响,三种工况条件下计算的路基整体沉降、地层整体沉降、轨道水平位移和竖向位移等参见附图8-10。

[0165]

由附图8-10数据可知,工况一:轨道整体最大沉降0.06mm,路基整体最大沉降0.12mm,地层整体最大沉降为1.29mm;工况二:轨道整体最大沉降0.48mm,路基整体最大沉降1.86mm,地层整体最大沉降为6.72mm;工况三:轨道整体最大沉降1.23mm,路基整体最大沉降2.7mm,地层整体最大沉降为7.06mm;

[0166]

对轨道的影响:顶管施工各施工步序对轨道的影响,轨道竖向位移控制值+3~-8mm,水平位移控制值+7~-7mm,各工况满足规范要求,变形情况参见附图11所示。

[0167]

对路基的影响:分别选取顶管结构正上方的路基点及模型边缘点,进行数值统计分析。顶管施工各施工步序(1-17步)路基的影响,路基竖向位移控制值+8~-8mm、水平位移控制值+5.6~-5.6mm,各工况满足规范要求,变形情况参见附图12所示。

[0168]

对地表的影响:分别选取顶管结构正上方的地层点、始发井、接收井等关键点,进行数值统计分析。顶管施工各施工步序(1-17步)地表的影响,各工况满足规范要求,变形情况参见附图13所示。

[0169]

由附图11-13数据分析可知,本发明提供的工法通过工程案例及有限元分析,-始发井、吊出井距离路基坡脚外不小于5m时,且做好相应临时支护的情况下,基坑开挖对铁路路基影响很小;本模型采用1-2.15m圆形顶管,结构距离轨面不小于5m进行分析,在整个顶进过程中,引起的路基最大沉降2.7mm;轨道最大沉降1.3mm,泥水平衡顶管机下穿铁路路基地层,轨道、路基沉降满足规范要求,满足铁路运营安全。

[0170]

实施例8:下穿铁路路基地层的泥水平衡圆形顶管施工工法与传统顶管法比较

[0171]

按顶进涵长30m计算总费用,投资费用参见表9所示。

[0172]

表9:圆形顶管施工与常规顶管施工投资对比

[0173][0174]

由表9数据可知,采用圆形顶管方案较常规顶管方案直接投资基本持平。

[0175]

按顶进涵长30m计算总工期,工期比较数据参见表10所示。

[0176]

表10:圆形顶管施工与常规顶管施工工期对比

[0177][0178]

由表10数据可知,圆形顶管施工:接收井与始发井同时施工,接收井施工不占用工期,管道顶进施工进度7m/天,顶进时间5天,线路限速6天;常规顶管施工:接收坑与始发坑同时施工,接收坑施工不占用总工期,顶进施工进度3m/天,顶进时间11天,线路限速22天。施工期间对既有铁路影响时间为22天。从线路加固

→

顶进

→

拆除线路加固,共需36天。

[0179]

按照顶管长度30m计,圆形顶管方案与常规顶管方案比较参见表11所示。

[0180]

表11:圆形顶管施工与常规顶管施工对比

[0181]

项目圆形顶管方案常规顶管方案投资195万200万工期21天36天顶进时间5天11天

铁路限速时间6天22天加固措施无(根据设计进行加固)线路切割、钢便梁加固

[0182]

经过采用上述实施例下穿铁路路基地层的泥水平衡圆形顶管施工工法与传统顶管法比较具有优点如下:

[0183]

顶管机在带压模式下掘进,当顶管机刀盘掌子面保持平衡时,很大程度避免了超挖和欠挖,可有效控制地层沉降;由于采用机械开挖,通过监控皮带机出土量,保证理论开挖量与排渣量一致,能有效控制保持刀盘平衡,因此施工期间不需要对轨道线路进行加固(特殊线路依据设计要求加固);不采用3-5-3扣轨梁或d(h)型钢便梁加固,施工期间对运营铁路限速120km/h以内,对线路实施监测;施工人员在地面控制室内操作机械,通过刀盘切削土体,施工安全(更适合地下水丰富的地区);顶管施工不阻断交通,不破坏道路和植被,因而可以避免开挖施工所带来的居民生活和交通干扰,以及对环境建筑基础的破坏影响,无污染、无噪音;不需要对既有轨道加固,不需要无缝线路应力放散,无需天窗计划,工期短;可在地下水环境中作业,需井点降水,不影响施工工期;不影响列车运行,无铁路营运损失,综合成本低。

[0184]

上述实施例仅仅是为清楚地说明本发明所作的举例,而并非对实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。而由此所延伸出的显而易见的变化或变动仍处于本发明的保护范围之中。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1