一种酸化泵注过程蚓孔生长和表皮系数计算方法与流程

1.本发明涉及碳酸盐岩储层酸化改造领域,具体涉及一种酸化泵注过程蚓孔生长和表皮系数计算方法。

背景技术:

2.酸化改造工艺是碳酸盐岩储层最有效的增产提效手段之一,其目的是移除近井范围内的储层污染和恢复储层流动能力。酸化要求在不压破储层的前提下,尽可能的提高酸液泵注排量,促使酸液不断向储层深部滤失,这不仅能够溶蚀储层的基质酸溶性矿物,也能溶蚀孔隙中的填充型酸溶性矿物和外来堵塞矿物,酸液滤失穿透储层的深度用蚓孔长度表征,储层流动能力的改善程度则用表皮系数表征。同时,随着酸液的不断泵注,蚓孔的生长和表皮系数的动态变化使得储层流动能力得到改善,增大的极限吸酸排量和泵注排量,又能够进一步促使蚓孔的生长和表皮系数的降低。因此,准确计算酸液泵注过程的蚓孔生长及表皮系数动态变化是调整酸液泵注排量、增强改造效果的重要工作。

3.目前,酸化施工的最大泵注排量主要由储层初始物理特征和地面泵注能力确定,忽略了储层流动能力动态改善过程中极限吸酸排量不断增加的实事,导致地面泵注排量不够,储层改造程度不充分。同时,蚓孔的生长和表皮系数的降低通常是将储层假定为均质体进行模拟,不能充分反映储层非均质性带来蚓孔生长的不均匀和储层吸酸剖面与表皮系数剖面的差异,无法正确指导酸化工艺的方案设计与优化。

4.因此需要一种具有能够通过蚓孔的生长和表皮系数的降低调整储层的酸液泵注排量和能够准确表征储层非均质带来的蚓孔发育、表皮系数和吸酸量的非均匀剖面两种特点的酸化泵注过程蚓孔生长和表皮系数计算方法。

技术实现要素:

5.本发明目的在于提供一种酸化泵注过程蚓孔生长和表皮系数计算方法,用于酸化泵注过程蚓孔的生长和表皮系数的降低动态计算和充分反映储层非均质性带来蚓孔生长的不均匀和储层吸酸剖面与表皮系数剖面的差异,为碳酸盐岩储层酸化工艺的方案设计与优化提供依据。

6.为达到上述发明目的,本发明通过下述技术方案实现:

7.一种酸化泵注过程蚓孔生长和表皮系数计算方法,包括以下步骤:

8.s1.根据储层破裂压力、施工管柱和酸液参数,计算不压破储层情况下,地面设备能够达到的极限泵注排量;

9.s2.根据储层的非均质物理参数计算储层能够达到的极限吸酸排量和极限泵注排量进行对比,确定酸化施工的最大泵注排量;

10.s3.根据酸化施工的最大泵注排量,计算当前泵注阶段的实际泵注排量;

11.s4.根据当前阶段的酸化施工的泵注时间和实际泵注排量,计算当前阶段泵注时间完成后,储层的蚓孔长度、蚓孔总长度、蚓孔生长产生的表皮系数以及表皮系数;

12.s5.根据酸化施工的总酸量,优化整个酸化施工的泵注程序,计算酸化施工结束后整个储层的蚓孔发育长度剖面、表皮系数剖面和吸酸剖面。

13.在一个实施例中,所述步骤s1进一步包括以下步骤:

14.s11.给定泵注排量的计算初值为q,计算施工管柱内酸液流动雷诺数nr和计算施工管柱内的沿程摩阻δp;

15.s12.给定储层的破裂压力为pf,计算当前泵注排量下需要的泵注压力p

sur

;

16.s13.给定地面设备的施工限压为p

limit

,确定此时泵注排量在不压破地层情况下地面设备能够达到的极限泵注排量q

q-max

。

17.在一个实施例中,所述步骤s11利用下式计算施工管柱内酸液流动雷诺数nr和计算施工管柱内的沿程摩阻δp:

[0018][0019]

式中:nr为雷诺数,无因次;q为泵注排量,m3/min;ρa为酸液密度,kg/m3;μa为酸液粘度,mpa

·

s;d

p

为施工管柱直径,m;

[0020][0021]

式中:δp为施工管柱沿程摩阻,mpa;f为酸液的降阻率,无因次;l

p

为施工管柱长度,m;

[0022]

所述步骤s12利用下式计算当前泵注排量下需要的泵注压力p

sur

:

[0023]

p

sur

=δp+p

f-9.8

×

10-6

ρal

p

[0024]

式中,p

sur

为当前泵注排量下需要的泵注压力,mpa;pf为储层的破裂压力,mpa;

[0025]

所述步骤s13通过比较施工限压p

limit

和泵注压力p

sur

的大小确定泵注排量在不压破地层情况下地面设备能够达到的极限泵注排量q

q-max

。

[0026]

在一个实施例中,所述步骤s2进一步包括以下步骤:

[0027]

s21.根据储层的测井解释结果,对储层进行离散,定义每一离散段的非均质物理参数,计算储层的综合储层系数k

tht

和综合表皮系数s

t

;

[0028]

s22.确定酸化施工的最大泵注排量。

[0029]

在一个实施例中,所述步骤s21对每一离散段的非均质物理参数定义为厚度hi、渗透率ki和表皮系数si,所述步骤s21利用下式计算储层的综合储层系数k

tht

和综合表皮系数s

t

:

[0030][0031][0032]

式中,si为储层每一离散段的表皮系数,无因次;ki为储层每一离散段的渗透率,md;hi为储层每一离散段的厚度,m;其中i=1,2,

……

n,h为储层厚度,m;

[0033]

所述步骤s22利用下式确定酸化施工的最大泵注排量:

[0034]

先通过下式计算储层能够达到的极限吸酸排量q

ab-max

:

[0035][0036]

式中,q

ab-max

为储层能够达到的极限吸酸排量,m3/min;pe为储层压力,mpa;re为酸化井泄油面积,m2;rw为井筒半径,m;

[0037]

然后再通过对比不压破地层情况下地面设备能够达到的极限泵注排量q

q-max

和储层能够达到的极限吸酸排量q

ab-max

,确定酸化施工的最大泵注排量。

[0038]

在一个实施例中,所述步骤s3通过如下步骤计算当前泵注阶段的实际泵注排量:

[0039]

s31.给定当前泵注阶段的泵注排量计算初值为q

t

,通过所述步骤21的计算结果和如下公式得当前泵注排量下储层每一离散段的吸酸压力pi:

[0040][0041]

s32.通过步骤s31得到的吸酸压力pi,将其代入如下公式重新计算储层每一离散段的吸酸量qi和整个储层的理论吸酸量q'

t

:

[0042][0043]

s33.对比q

t

与q'

t

的差异,若差异在10%范围内,此时q

t

为当前泵注阶段的实际泵注排量;若差异大于10%,则令q

t

=q'

t

重复步骤s31和s32,直至两者差异在10%范围内,极大优化了当前泵注阶段的实际泵注排量。

[0044]

在一个实施例中,所述步骤s4进一步包括以下步骤:

[0045]

s41.根据步骤s31和步骤s32获得的吸酸量qi,计算当前泵注排量下储层每一离散段的径向流量vi;

[0046]

s42.根据蚓孔生长有效因子和蚓孔生长速度因子计算储层每一离散段的蚓孔生长速度v

wh-i

,当前阶段泵注时间完成后,计算储层每一离散段生长的蚓孔长度r

wh-i

和r

t-wh

;

[0047]

s43.计算当前阶段泵注时间完成后,储层每一离散段的表皮系数si。

[0048]

在一个实施例中,所述步骤s41利用下式计算当前泵注排量下储层每一离散段的径向流量vi:

[0049][0050]

式中,vi为储层每一离散段的径向流量,cm/min;;ri为储层每一离散段径向等效半径,m,当处于第一阶段泵注排量时,ri=rw;φi为储层每一离散段的孔隙度,小数;

[0051]

所述步骤s42利用下式计算储层每一离散段的蚓孔生长速度v

wh-i

:

[0052][0053]

式中,v

wh-i

为当前泵注排量下储层每一离散段的蚓孔生长速度,cm/min;w

eff

为酸液岩心流动实验测试拟合得到的蚓孔生长有效因子,(cm/min)

1/3

;wb为酸液岩心流动实验测试拟合得到的蚓孔生长速度因子,(cm/min)-2

;

[0054]

利用下式计算储层每一离散段生长的蚓孔长度r

wh-i

:

[0055]rwh-i

=10

·vwh-i

[0056]

式中,为当前阶段泵注时间完成后,储层每一离散段生长的蚓孔长度,cm;

[0057]

利用下式计算储层每一离散段的蚓孔总长度r

t-wh

:

[0058]rt-wh

=r

t-wh

+r

wh-i

,其中当完成第一阶段泵注时间后,r

t-wh

=r

wh-i

,储层每一离散段的等效半径将被更新为ri=ri+r

wh-i

:

[0059]

所述步骤s43利用下式计算储层每一离散段的表皮系数si:

[0060]

si=si+s

wh-i

,其中

[0061]

式中,s

wh-i

为当前阶段泵注时间完成后,储层每一离散段因蚓孔生长产生的负表皮系数,无因次。

[0062]

在一个实施例中,所述步骤s5进一步包括以下步骤:

[0063]

s51.根据预期酸化穿透深度,计算酸化施工的总酸量;

[0064]

s52.每一阶段完成泵注后,计算泵入储层的总酸量;

[0065]

s53.每一阶段完成泵注后,基于更新后储层每一离散段的表皮系数,重复步骤s2,

[0066]

计算储层在完成当前阶段泵注时间后,能够达到的极限吸酸排量q

ab-max

;

[0067]

s54.通过对比步骤s51至步骤s53获得的结果,确定下一泵注阶段的泵注时间和泵注排量计算初值;

[0068]

s55.根据步骤s54获得的泵注时间和泵注排量计算初值,重复步骤s3,计算当前泵注阶段的实际泵注排量;

[0069]

s56.重复步骤s4,计算本阶段泵注时间完成后,储层每一离散段生长的蚓孔长度、蚓孔总长度、蚓孔生长产生的表皮系数和表皮系数;

[0070]

s57.重复步骤s51至步骤s56,在所有泵注阶段完成后,计算得到整个储层的蚓孔发育长度剖面、表皮系数剖面和吸酸剖面。

[0071]

在一个实施例中,所述步骤s51利用下式计算酸化施工的总酸量:

[0072][0073]

式中,q

total

为酸化施工的总酸量,m3;r

p

为预期酸化穿透深度,m;

[0074]

所述步骤s52利用下式计算泵入储层的总酸量:

[0075]qt-inj

=q

t-inj

+10

·qt

,其中在第一阶段泵注时间后,泵入储层的总酸量为:q

t-inj

=10

·qt

。

[0076]

本发明与现有技术相比,具有如下的优点和有益效果:

[0077]

首先,分析了储层酸化过程非均匀物理参数的动态变化,得到了不同泵注阶段酸化施工的最大泵注排量;其次,优化了酸化施工泵注程序,得出的蚓孔发育长度剖面、表皮系数剖面和吸酸剖面更为准确。

附图说明

[0078]

为了更清楚地说明本发明示例性实施方式的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本发明的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。在附图中:

[0079]

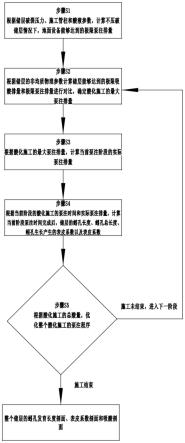

图1为本技术实施例的酸液泵注过程蚓孔生长和表皮系数计算方法的流程示意图;

[0080]

图2为本技术实施例的酸液所有泵注阶段完成后的蚓孔长度剖面;

[0081]

图3为本技术实施例的酸液所有泵注阶段完成后的表皮系数剖面;

[0082]

图4为本技术实施例的酸液所有泵注阶段完成后的吸酸量剖面。

具体实施方式

[0083]

为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明白,下面结合实施例和附图,对本发明作进一步的详细说明,本发明的示意性实施方式及其说明仅用于解释本发明,并不作为对本发明的限定。

[0084]

在以下描述中,为了提供对本发明的透彻理解阐述了大量特定细节。然而,对于本领域普通技术人员显而易见的是:不必采用这些特定细节来实行本发明。在其他实施例中,为了避免混淆本发明,未具体描述公知的结构、电路、材料或方法。

[0085]

在整个说明书中,对“一个实施例”、“实施例”、“一个示例”或“示例”的提及意味着:结合该实施例或示例描述的特定特征、结构或特性被包含在本发明至少一个实施例中。因此,在整个说明书的各个地方出现的短语“一个实施例”、“实施例”、“一个示例”或“示例”不一定都指同一实施例或示例。此外,可以以任何适当的组合和、或子组合将特定的特征、结构或特性组合在一个或多个实施例或示例中。此外,本领域普通技术人员应当理解,在此提供的示图都是为了说明的目的,并且示图不一定是按比例绘制的。这里使用的术语“和/或”包括一个或多个相关列出的项目的任何和所有组合。

[0086]

在本发明的描述中,术语“前”、“后”、“左”、“右”、“上”、“下”、“竖直”、“水平”、“高”、“低”“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明保护范围的限制。

[0087]

下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。

[0088]

如图1至图4所示,一种酸化泵注过程蚓孔生长和表皮系数计算方法,包括以下步骤:

[0089]

s1.根据储层破裂压力、施工管柱和酸液参数,计算不压破储层情况下,地面设备能够达到的极限泵注排量;

[0090]

对于步骤s1进一步包括以下步骤:

[0091]

s11.给定泵注排量的计算初值为q,计算施工管柱内酸液流动雷诺数nr:

[0092][0093]

式中:nr为雷诺数,无因次;q为泵注排量,m3/min;ρa为酸液密度,kg/m3;μa为酸液粘

度,mpa

·

s;d

p

为施工管柱直径,m;

[0094]

以湍流理论为基础,结合酸液降阻系数,计算施工管柱内的沿程摩阻δp:

[0095][0096]

式中:δp为施工管柱沿程摩阻,mpa;f为酸液的降阻率,无因次;l

p

为施工管柱长度,m。

[0097]

s12.给定储层的破裂压力为pf,计算当前泵注排量下需要的泵注压力p

sur

;

[0098]

p

sur

=δp+p

f-9.8

×

10-6

ρal

p

[0099]

式中,p

sur

为当前泵注排量下需要的泵注压力,mpa;pf为储层的破裂压力,mpa。

[0100]

s13.给定地面设备的施工限压为p

limit

,然后假定泵注排量的计算初值为q=1m3/min,当p

sur

《p

limit

时,在本实施例中以0.2m3/min为台阶逐渐增大泵注排量,也可以0.1m3/min或0.3m3/min为台阶逐渐增大泵注排量,在后续迭代计算时令q=q+0.2,迭代计算步骤s11和步骤s12,直到p

sur

≥p

limit

停止迭代计算。此时,即可确定泵注排量在不压破地层情况下地面设备能够达到的极限泵注排量q

q-max

的结果

[0101]

s2.根据储层的非均质物理参数计算储层能够达到的极限吸酸排量和利用步骤s1获得的极限泵注排量进行对比,确定酸化施工的最大泵注排量;

[0102]

对于步骤s2进一步包括以下步骤:

[0103]

s21.根据储层的测井解释结果,对储层进行离散,定义每一离散段的非均质物理参数,计算储层的综合储层系数k

tht

和综合表皮系数s

t

;

[0104][0105][0106]

式中,si为储层每一离散段的表皮系数,无因次;ki为储层每一离散段的渗透率,md;hi为储层每一离散段的厚度,m;其中i=1,2,

······

n,h为储层厚度,m;

[0107]

s22.确定酸化施工的最大泵注排量;

[0108]

先利用达西公式,计算储层能够达到的极限吸酸排量q

ab-max

:

[0109][0110]

式中,q

ab-max

为储层能够达到的极限吸酸排量,m3/min;pe为储层压力,mpa;re为酸化井泄油面积,m2;rw为井筒半径,m;

[0111]

再通过对比不压破地层情况下地面设备能够达到的极限泵注排量q

q-max

和储层能够达到的极限吸酸排量q

ab-max

的关系,若q

ab-max

≤q

q-max

,以q

ab-max

作为酸化施工的最大泵注排量,反之则取q

q-max

作为酸化施工的最大泵注排量。

[0112]

s3.利用步骤s2获得的最大泵注排量,计算当前泵注阶段的实际泵注排量;

[0113]

对于步骤s3进一步包括以下步骤:

[0114]

s31.给定当前泵注阶段的泵注排量计算初值为q

t

(在本实施例中设定第一阶段的泵注排量计算初值为初始状态下酸化施工的最大泵注排量的四分之一),将所述步骤s21和步骤s22的计算结果代入如下公式得当前泵注排量下储层每一离散段的吸酸压力pi:

[0115][0116]

s32.通过步骤s31得到的吸酸压力pi,将其代入如下公式重新计算储层每一离散段的吸酸量qi和整个储层的理论吸酸量q'

t

:

[0117][0118]

s33.对比q

t

与q'

t

的差异,若差异在10%范围内,此时q

t

为当前泵注阶段的实际泵注排量;若差异大于10%,则令q

t

=q'

t

重复步骤s31和s32,直至两者差异在10%范围内,极大优化了当前泵注阶段的实际泵注排量

[0119]

s4.根据当前阶段的酸化施工的泵注时间和实际泵注排量,计算当前阶段泵注时间完成后,储层的蚓孔长度、蚓孔总长度、蚓孔生长产生的表皮系数以及表皮系数;

[0120]

对于步骤s4进一步包括以下步骤:

[0121]

s41.根据步骤s3获得的吸酸量qi和实际泵注排量,计算当前泵注排量下储层每一离散段的径向流量vi;

[0122][0123]

式中,vi为储层每一离散段的径向流量,cm/min;;ri为储层每一离散段径向等效半径,m,当处于第一阶段泵注排量时,ri=rw;φi为储层每一离散段的孔隙度,小数;

[0124]

s42.根据蚓孔生长有效因子和蚓孔生长速度因子计算储层每一离散段的蚓孔生长速度v

wh-i

,当前阶段泵注时间完成后,计算储层每一离散段生长的蚓孔长度r

wh-i

和r

t-wh

;

[0125]

先计算储层每一离散段的蚓孔生长速度v

wh-i

:

[0126][0127]

式中,v

wh-i

为当前泵注排量下储层每一离散段的蚓孔生长速度,cm/min;w

eff

为酸液岩心流动实验测试拟合得到的蚓孔生长有效因子,(cm/min)

1/3

;wb为酸液岩心流动实验测试拟合得到的蚓孔生长速度因子,(cm/min)-2

;

[0128]

再设定每一个阶段泵注排量的泵注时间为10min,利用下式,计算当前阶段泵注时间完成后,储层每一离散段生长的蚓孔长度r

wh-i

:

[0129]rwh-i

=10

·vwh-i

[0130]

式中,r

wh-i

为当前阶段泵注时间完成后,储层每一离散段生长的蚓孔长度,cm。

[0131]

此外,当前阶段泵注时间完成后,为提高后续步骤中储层每一离散段的等效半径的精确度,后续步骤中储层每一离散段的等效半径将被修正为:ri=ri+r

wh-i

;同理,在第一阶段泵注时,储层每一离散段的蚓孔总长度为:r

t-wh

=r

t-wh

+r

wh-i

,当完成第一阶段泵注时间后,后续泵注阶段的蚓孔总长度修正为r

t-wh

=r

wh-i

。

[0132]

s43.计算当前阶段泵注时间完成后,储层每一离散段的表皮系数si[0133]

在本实施例中,由于蚓孔生长后的储层渗透率与原始渗透率具有数量级差异,所以先通过下式计算当前阶段泵注时间完成后,储层每一离散段因蚓孔生长产生的负表皮系数,用于修正储层每一离散段的表皮系数,提高其精确度:

[0134][0135]

式中,s

wh-i

为当前阶段泵注时间完成后,储层每一离散段因蚓孔生长产生的负表皮系数,无因次。

[0136]

在当前阶段泵注时间完成后,即可得到后续阶段泵注时的储层每一离散段的表皮系数为:si=si+s

wh-i

。

[0137]

s5.根据酸化施工的总酸量,优化整个酸化施工的泵注程序,计算酸化施工结束后整个储层的蚓孔发育长度剖面、表皮系数剖面和吸酸剖面。

[0138]

对于步骤s5进一步包括以下步骤:

[0139]

s51.根据预期酸化穿透深度,计算酸化施工的总酸量:

[0140][0141]

式中,q

total

为酸化施工的总酸量,m3;r

p

为预期酸化穿透深度,m

[0142]

s52.每一阶段完成泵注后,计算泵入储层的总酸量;

[0143]qt-inj

=q

t-inj

+10

·qt

,其中在第一阶段泵注时间后,泵入储层的总酸量为:q

t-inj

=10

·qt

。

[0144]

s53.每一阶段完成泵注后,基于更新后储层每一离散段的表皮系数,重复步骤s2,

[0145]

计算储层在完成当前阶段泵注时间后,能够达到的极限吸酸排量q

ab-max

;

[0146]

s54.通过对比步骤s51至步骤s53获得的结果,确定下一泵注阶段的泵注时间和泵注排量计算初值;

[0147]

若q

t-inj

<q

total

且q

t

+1.5≤min[q

ab-max

,q

q-max

],则设定下一阶段泵注排量的计算初值为:q

t

=q

t

+1.5,酸化施工未结束,进入下一阶段泵注;

[0148]

若q

t-inj

<q

total

且q

t

+1.5≥min[q

ab-max

,q

q-max

],则将下一阶段设定为最后一阶段泵注,最后一阶段泵注排量的计算初值为:q

t

=min[q

ab-max

,q

q-max

],最后一阶段泵注时间为min,酸化施工未结束,进入下一阶段泵注;

[0149]

若q

t-inj

≥q

total

,酸化施工结束。

[0150]

s55.根据步骤s54获得的泵注时间和泵注排量计算初值,重复步骤s3,计算当前泵注阶段的实际泵注排量;

[0151]

s56.重复步骤s4,计算本阶段泵注时间完成后,储层每一离散段生长的蚓孔长度、

蚓孔总长度、蚓孔生长产生的表皮系数和表皮系数;

[0152]

s57.重复步骤s51至步骤s56,在所有泵注阶段完成后,计算得到整个储层的蚓孔发育长度剖面、表皮系数剖面和吸酸剖面。

[0153]

实例计算

[0154]

步骤s1,收集目标酸化井的储层破裂压力、施工管柱和酸液参数得到:酸化储层段为2450~2550m,共100m,管柱长度为2500m、管柱直径0.076m、酸液粘度为8mpa

·

s、酸液粘度为1000kg/m3、酸液降阻率为70%、储层破裂压力为50mpa、施工限压为72mpa。

[0155]

假定泵注排量的计算初值为q=1m3/min,以0.2m3/min为台阶逐渐增大泵注排量,通过步骤s11至步骤s13计算得出不压破地层情况下地面设备能够达到的极限泵注排量为7.0m3/min。

[0156]

步骤s2,收集目标酸化井储层测井解释结果,显示储层共分为10个小层,则将储层离散为10段,每一离散段的非均质物理参数如下:

[0157]

表1储层每一离散段的非均质物理参数

[0158]

储层编号厚度,m渗透率,md表皮系数11210828553634410129551066174107181013865691381010567

[0159]

通过步骤s21和步骤s22计算得出储层能够达到的极限吸酸排量为4.5m3/min,判断得出储层在初始状态下酸化施工的最大泵注排量为4.5m3/min。

[0160]

步骤s3,设定第一阶段的泵注排量计算初值为初始状态下酸化施工的最大泵注排量的四分之一,即为1.125m3/min。通过步骤s31至步骤s33进行迭代计算,得到第一阶段的实际泵注排量为1.21m3/min。

[0161]

步骤s4,根据第一阶段的实际泵注排量,通过步骤s41至步骤s43计算得到在当前阶段泵注时间完成后,储层每一离散段生长的蚓孔长度、蚓孔总长度、蚓孔生长产生的表皮系数和表皮系数计算结果如下:

[0162]

表2第一阶段泵注时间完成后离散段蚓孔和表皮系数

[0163]

储层编号生长的蚓孔长度,cm蚓孔总长度md蚓孔生长产生的表皮系数表皮系数115.9815.98-0.647.36211.8211.82-0.514.49311.0811.08-0.483.52418.1818.18-0.708.30517.4917.49-0.685.32

611.6811.68-0.509.50718.0318.03-0.7012.30812.1012.10-0.525.48916.2516.25-0.659.351014.7814.78-0.606.40

[0164]

步骤s5,设定预期酸化穿透深度为2m,通过步骤s51和步骤s52计算得出酸化施工总酸量为279.8m3,泵入储层的总酸量为121m3。

[0165]

根据q

t-inj

<q

total

且q

t

+1.5≤min[q

ab-max

,q

q-max

]的判断准则,得到第二阶段泵注排量的计算初值为2.71m3/min,重复步骤s2得到第二阶段的极限泵注排量q

q-max

和储层能够达到的极限吸酸排量q

ab-max

和重复步骤s3计算得到该阶段的实际泵注排量为3.24m3/min,重复步骤s4,得到第二阶段泵注时间完成后,储层每一离散段生长的蚓孔长度、蚓孔总长度和表皮系数的计算结果如下:

[0166]

表3第二阶段泵注时间完成后离散段蚓孔和表皮系数

[0167]

储层编号生长的蚓孔长度,cm蚓孔总长度md蚓孔生长产生的表皮系数表皮系数119.0835.06-1.096.27218.4030.22-0.993.50318.7329.81-0.982.53421.4139.59-1.177.13524.0941.58-1.204.11615.5327.20-0.938.57719.5837.61-1.1411.16819.6531.75-1.024.46920.8037.05-1.138.231022.2337.01-1.125.27

[0168]

在第二阶段泵注完成后,继续第三阶段及其之后各阶段的计算,直到q

t-inj

≥q

total

,酸化施工结束。根据本实施例参数得出,第六阶段为最后一阶段泵注,且最后一阶段的泵注时间为9.33min。

[0169]

当所有泵注阶段完成后,整个储层的蚓孔发育长度剖面、表皮系数剖面和吸酸剖面如表3所示。每一泵注阶段完成后,生长的蚓孔长度如图1所示、蚓孔生长产生的表皮系数如图2所示、每离散段吸酸量如图3所示。

[0170]

表3整个储层的蚓孔发育长度剖面、表皮系数剖面和吸酸剖面参数

[0171]

储层编号蚓孔发育长度,cm表皮系数吸酸剖面,m31102.89-0.4540.32294.61-2.9018.28395.41-3.879.354112.630.0942.445124.11-3.1923.68679.362.6522.467102.164.4154.28

896.21-2.0114.849104.211.4439.5410108.61-1.6114.61

[0172]

以上所述的具体实施方式,对本发明的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本发明的具体实施方式而已,并不用于限定本发明的保护范围,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1