一种穿越富水砂质黄土地层的隧道新型降水支护体系及其施工方法

本发明属于隧道施工及隧道降水,特别涉及一种穿越富水砂质黄土地层的隧道新型降水支护体系及其施工方法。

背景技术:

1、富水砂质黄土属含水透水层,由于其含沙量变化大,围岩整体处于松散、软弱状态,自稳能力差;加之富含孔隙水,导致隧道更易出现开挖后沉降量增大、拱部整体下沉、坍塌等安全事故,施工难度极大。

2、目前,当隧道施工需要穿越富水砂质黄土地层时,工程上多采用高压旋喷桩、全断面预注浆、洞内中深孔注浆、超前小导管、管棚等加固措施,配合以井点降水、止水帷幕、降水井、超前洞内排水等降水措施,双管齐下,以保证隧道开挖工作安全进行。但传统的施工方法有超挖量大、对环境要求高、成本高等缺点,施工效率低、程序繁琐、进度缓慢,在实际应用中具有很大的局限性。

技术实现思路

1、为了解决上述问题,本发明公开了一种穿越富水砂质黄土地层的隧道新型降水支护体系及其施工方法,该支护体系将传统的超前支护措施与降水措施合二为一,具有超前降排水、提高隧道围岩稳定性、降低地表沉降、提高隧道拱底承载力等优点,能够赋予软弱富水流砂地层安全、稳定的开挖条件。

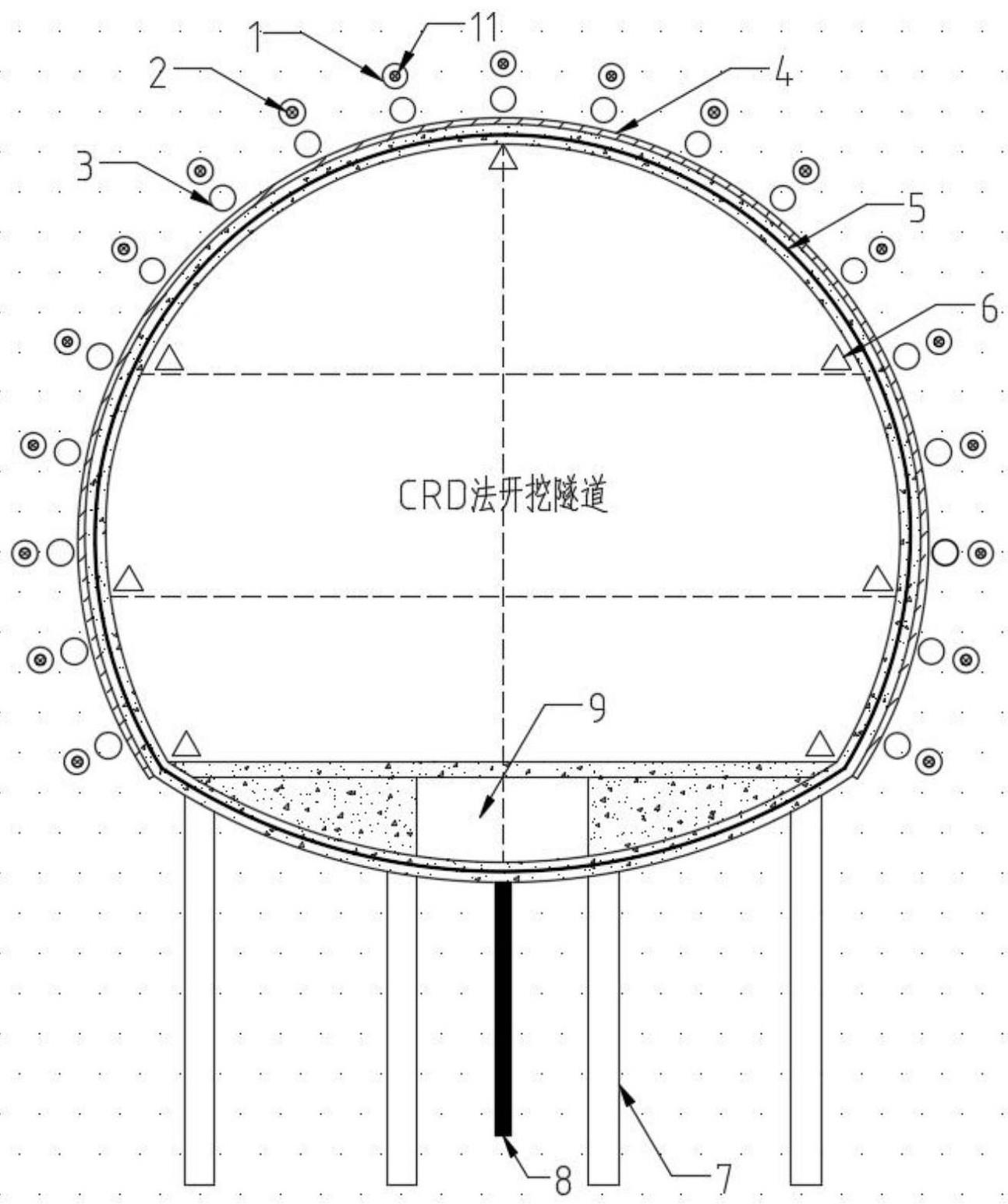

2、一种穿越富水砂质黄土地层的隧道新型降水支护体系,包括拱架5,所述拱架5外侧的拱璧上等距敷设若干集水管3,集水管3外侧等距设有与集水管3等量的钢管1,钢管1内穿套有降水管2,降水管2靠近掌子面的一端与集水管3用连接管10相连接;隧道底部且顺着隧道前进方向,阵列设置有若干砂土挤密桩7,隧道底部中间布设的砂土挤密桩7之间的交叉连接点处设有降水井8。

3、所述集水管3与拱架5之间还敷设有防水层4。

4、所述每一节钢管1内或降水管2每隔5~6m设置一套定位装置,使降水管2始终处于钢管1的中心位置。

5、所述降水管2长度长于钢管1长度。

6、所述钢管1与拱顶之间形成的外插角为3°~5°。

7、所述阵列设置的砂土挤密桩7呈正方形阵列,降水井8位于正方形4个角上的砂土挤密桩7的交叉连接点处。

8、一种穿越富水砂质黄土地层的隧道新型降水支护体系及其施工方法,包括以下步骤:

9、步骤一、隧道按设计路线正常开挖,并做好超前地质预报工作;当探测到前方地层出现富水砂质黄土时,沿掌子面外围一圈设置标记,准备施工降水管棚;

10、步骤二、施工降水管棚,具体包括:

11、2.1、安装拱架5并施作套拱,钻机就位,顺着钻孔导向管的方位钻孔;

12、2.2、准备好设计数量的钢管1和降水管2,将降水管2穿入钢管1中,降水管2长度长于钢管1,降水管2每隔5~6m或每一节钢管1中设置一套定位装置,以保证降水管2始终处于钢管1的中心位置;或者先在钢管1中下放钢筋笼11,再将降水管2穿入钢筋笼11中,组装形成降水管棚,以提高管棚的刚度、增大支承力;

13、2.3、将组装好的降水管棚以3°~5°倾角顶入钻孔中,直至设计深度;

14、步骤三、在隧道拱顶内侧壁敷设集水管3,并将降水管棚中的降水管2靠近掌子面的一端与集水管3相连接;集水管3远离富水砂质黄土地层的一端安装排水管,排水管出水端与水泵相连;

15、步骤四、进行管棚的注浆作业,并检验浆液强度;

16、步骤五、,注浆达到设计值的70%~80%时,启动水泵,使前方富水砂质黄土地层中的水经由降水管棚、集水管3、汇聚至排水管排出,直至富水砂质黄土地层稳定,具备安全开挖的条件;

17、步骤六、采用crd法开挖隧道,并敷设防水层4和初期支护;

18、步骤七、开挖仰拱,在隧道底部按阵列施工砂土挤密桩7,在隧道底部中间的砂土挤密桩7范围中间相应均布多个降水井8,将各降水井8用管线相连,管线集成在仰拱中间的排水沟中,后续的地下水从预留的集水沟中汇聚、排出,然后进行仰拱回填;

19、步骤八、在隧道洞周拱顶和左右拱肩、拱腰、拱脚布置收敛观测点,实现对隧道变形的实时监测,以便及时做出应对措施;

20、步骤九、重复步骤一至步骤八,直至隧道穿过富水砂质黄土地层。

21、所述步骤二中钢管1的直径为φ108~φ180mm,钢管1的长度为10~15m,降水管2的直径为3~5cm,钢管1直径>钢筋笼11直径>降水管2直径。

22、所述步骤七中的砂土挤密桩7的直径为600~800mm,砂土挤密桩7的桩长为6~8m,砂土挤密桩7的间距为2~3m,降水井8直径为20~30cm,深度4~6m;砂土挤密桩7的桩位呈正方形阵列布置,降水井8位于正方形4个角上的砂土挤密桩7的交叉连接点处。

23、所述步骤八中隧道洞周拱顶、左右拱肩、隧道拱脚、拱腰部位,增设锁脚锚杆提高拱脚承载力。

24、与现有技术相比,本发明具有以下有益效果:

25、本发明巧妙地将管棚与降水管结合起来,组成集两家之长的“降水管棚”,既能形成有效的超前支护,同时又能对前方地层进行超前降水作业,减少了在富水砂质黄土地层中开挖隧道时突水涌沙的发生,经济高效,实现了“1+1>2”的效果;再配合隧道拱底的挤密砂桩和降水井,提高了隧道底部地层的承载力,防止因拱脚处地层软弱而出现塌陷、拱架失效等不利于开挖施工的工程事故;在隧道洞周关键点处布置监测点,方便对隧道整体位移、沉降情况实时分析、及时做出相应的整改措施,最大限度地避免工程事故的发生。

26、综上所述,本发明以一种可靠、高效的新型降水支护体系大力保障了隧道的施工安全,降低了开挖难度,提高了隧道开挖的施工效率,有效解决了隧道穿越富水砂质黄土或相似地层时的降水及支护问题。

技术特征:

1.一种穿越富水砂质黄土地层的隧道新型降水支护体系,包括拱架(5),其特征在于:所述拱架(5)外侧的拱璧上等距敷设若干集水管(3),集水管(3)外侧等距设有与集水管(3)等量的钢管(1),钢管(1)内穿套有降水管(2),降水管(2)靠近掌子面的一端与集水管(3)用连接管(10)相连接;隧道底部且顺着隧道前进方向,阵列设置有若干砂土挤密桩(7),隧道底部中间布设的砂土挤密桩(7)之间的交叉连接点处设有降水井(8)。

2.根据权利要求1所述的一种穿越富水砂质黄土地层的隧道新型降水支护体系,其特征在于:所述集水管(3)与拱架(5)之间还敷设有防水层(4)。

3.根据权利要求1所述的一种穿越富水砂质黄土地层的隧道新型降水支护体系,其特征在于:所述每一节钢管(1)内或降水管(2)每隔5~6m设置一套定位装置,使降水管(2)始终处于钢管(1)的中心位置。

4.根据权利要求1所述的一种穿越富水砂质黄土地层的隧道新型降水支护体系,其特征在于:所述降水管(2)长度长于钢管(1)长度。

5.根据权利要求1所述的一种穿越富水砂质黄土地层的隧道新型降水支护体系,其特征在于:所述钢管(1)与拱顶之间形成的外插角为3°~5°。

6.根据权利要求1所述的一种穿越富水砂质黄土地层的隧道新型降水支护体系,其特征在于:所述阵列设置的砂土挤密桩(7)呈正方形阵列,降水井(8)位于正方形4个角上的砂土挤密桩(7)的交叉连接点处。

7.基于权利要求1所述的降水支护体系的施工方法,其特征在于:具体包括以下步骤:

8.根据权利要求7所述的一种穿越富水砂质黄土地层的隧道新型降水支护体系的施工方法,其特征在于:所述步骤二中钢管(1)的直径为φ108~φ180mm钢管(1)的长度为10~15m,降水管(2)的直径为3~5cm,钢管(1)直径>钢筋笼(11)直径>降水管(2)直径。

9.根据权利要求7所述的一种穿越富水砂质黄土地层的隧道新型降水支护体系的施工方法,其特征在于:所述步骤七中的砂土挤密桩(7)的直径为600~800mm,砂土挤密桩(7)的桩长为6~8m,砂土挤密桩(7)的间距为2~3m,降水井(8)直径为20~30cm,深度4~6m;砂土挤密桩(7)的桩位呈正方形阵列布置,降水井(8)位于正方形4个角上的砂土挤密桩(7)的交叉连接点处。

10.根据权利要求7所述的一种穿越富水砂质黄土地层的隧道新型降水支护体系的施工方法,其特征在于:所述步骤八中隧道洞周拱顶、左右拱肩、隧道拱脚、拱腰部位,增设锁脚锚杆提高拱脚承载力。

技术总结

一种穿越富水砂质黄土地层的隧道新型降水支护体系及其施工方法,支护体系包括拱架,拱架外侧的拱璧上等距敷设若干集水管,集水管外侧设有钢管,钢管内穿套有降水管,降水管靠近掌子面的一端与集水管用连接管相连接;隧道底部且顺着隧道前进方向,阵列设置有若干砂土挤密桩,隧道底部中间的砂土挤密桩交叉连接点处设有降水井;本发明将钢管与降水管结合,组成集两家之长的“降水管棚”,既能形成有效的超前支护,又能对前方地层进行超前降水作业,减少了在富水砂质黄土地层中开挖隧道时突水涌沙的发生,经济高效;砂土挤密桩和降水井配合,提高了隧道底部地层的承载力;在隧道洞周关键处布置监测点,对隧道整体位移、沉降情况实时监测,尽可能避免事故发生。

技术研发人员:宋战平,毛静尹,张玉伟,何十美,刘乃飞,杨棚涛,尉敏,潘红伟,许王亮,田小旭,郑方,王剑,周鹏远

受保护的技术使用者:西安建筑科技大学

技术研发日:

技术公布日:2024/1/11

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!