一种复杂地质灾害综合体处置工法的制作方法

1.本发明属于隧道施工技术领域,具体涉及一种复杂地质灾害综合体处置工法。

背景技术:

2.这里的陈述仅提供与本发明相关的背景技术,而不必然地构成现有技术。

3.山区山体陡峻高大,深切沟谷发育,断裂活动频发,极其复杂的地质条件、脆弱的生态环境、造就了极其复杂的的工程建设条件,沿线滑坡、崩塌、泥石流等自然灾害发育,以及弃渣、高填方、深挖路堑等分布广泛,并存在多种地质灾害体共生的情况,对工程建设造成了巨大的安全隐患、建设成本、工期压力等。

4.近年来遵循地质选线的原则,在深切沟谷区域多设计为典型的两隧夹一桥组合,尤其是公路、铁路隧道施工带来了众多技术挑战与难题,典型两隧夹一桥复杂地质灾害综合体的处置、保障施工安全和提高工程质量是核心技术难题。

5.近年来复杂地质灾害综合体处置由于迫切的交通需求而逐渐兴起,为公路、铁路修建带来了更大的挑战。针对典型“两隧夹一桥”复杂地质灾害综合体处置设计与施工,目前缺乏深入的分析和研究,无法为工程安全建设和质量保障提供科学高效的技术指导。而现有隧道处置工法无法满足复杂地质灾害综合体处置需求,无法为复杂地质灾害综合体提供借鉴经验。

技术实现要素:

6.针对现有技术存在的不足,本发明的目的是提供一种复杂地质灾害综合体处置工法,该工法可以有效解决典型“两隧夹一桥”复杂地质灾害综合体处置施工难题,整个施工过程可以保证隧道洞口边坡的稳定性,达到施工安全、稳定、整体、高效的效果。

7.为了实现上述目的,本发明是通过如下的技术方案来实现:

8.第一方面,本发明提供了一种复杂地质灾害综合体处置工法,包括以下步骤:

9.对既有冲沟进行弃渣回填抬高;

10.反压支护隧道洞口不稳定斜坡体,导改泥石流;

11.对隧道边仰坡进行预加固;

12.采用正交进洞或斜交进洞方式,进行隧道进洞施工。

13.作为进一步的技术方案,在弃渣回填冲沟之前,在冲沟上游设置拦水坝,在冲沟底部铺设管涵,以使施工期间上游流水以管涵形式通过回填区。

14.作为进一步的技术方案,在冲沟底部布设多道片石盲沟以排除弃渣内部的水。

15.作为进一步的技术方案,反压支护的过程为:在隧道路线所横穿的冲沟下游锁口位置设置拦渣墙或拦砂坝,加固反压弃渣体的坡脚。

16.作为进一步的技术方案,加固坡脚后,自拦渣墙或拦砂坝位置起向上逐层分级回填压实弃渣,并在两隧间形成填平区,填平区作为施工平台及场地。

17.作为进一步的技术方案,导改泥石流的过程为:根据汇流面积计算导流槽尺寸,并

在反压体施工至设计标高且压实度满足要求后,沿原泥石流路径方向通过反开挖形式在弃渣上施工混凝土导流槽,与上、下游冲沟相接;导流槽下穿公路路线位置,采用桩基框架桥跨越导流槽。

18.作为进一步的技术方案,采用正交进洞时,隧道边仰坡预加固的过程为:延长隧道明洞长度,在明洞衬砌外侧设置抗滑桩、桩基挡墙,挡墙均在反压弃渣回填平台上施工。

19.作为进一步的技术方案,采用斜交进洞时,隧道边仰坡预加固的过程为:采取分级卸载,减少滑坡体下滑力;利用锚杆或锚索格梁+分级抗滑桩相结合的支护方式对深厚坡积体进行支护。

20.作为进一步的技术方案,正交进洞的施工过程为:

21.首先回填至隧道开挖内轮廓范围,然后施做护拱,待护拱强度达到设计要求后再进行上部回填土施工,隧道仰坡进行反压回填稳定后,进行双排180

°

范围超前大管棚施工工作,并对大管棚进行注浆加固;超前大管棚施工完成后,进行隧道暗洞施工,土质围岩隧道采用机械开挖。

22.作为进一步的技术方案,斜交进洞的施工过程为:

23.明洞开挖,分层分级开挖,边开挖边支护;施做超前大管棚及护拱;隧道进洞后,洞口段土质地层应采用机械开挖;施做衬砌及回填明洞。

24.上述本发明的有益效果如下:

25.本发明的处置工法,采用了冲沟弃渣抬高、反压支护洞口不稳定斜坡体,有序导改泥石流,隧道边仰坡预加固、零开挖进洞,分区段压茬施工的施工工序,整个施工过程可以保证隧道洞口边坡的稳定性,达到施工安全、稳定、整体、高效的效果。

26.本发明的处置工法,利用隧道弃渣对冲沟进行回填反压,不仅可以消化大量弃渣,降低弃渣远运费用,减少工程成本;而且对两侧不稳定边仰坡起到反压作用,提高“两隧夹一桥”工程的抗风险能力;同时,弃渣填平区作为施工平台及场地,减少临建用地,为施工提供较大的便利条件。

27.本发明的处置工法,对既有冲沟进行弃渣回填抬高,根据泥石流经计算设置导流槽进行导改,采用桩基框架桥跨越导流槽,可保证冲沟明水或泥石流可顺利通过弃渣体,并保证了弃渣体的稳定,避免形成新的泥石流物源。

28.本发明的处置工法,对洞门不稳定斜坡体进行预加固,采用先加固再进洞的方案,最大限度的避免了隧道洞口开挖造成的边仰坡地质灾害。

附图说明

29.构成本发明的一部分的说明书附图用来提供对本发明的进一步理解,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。

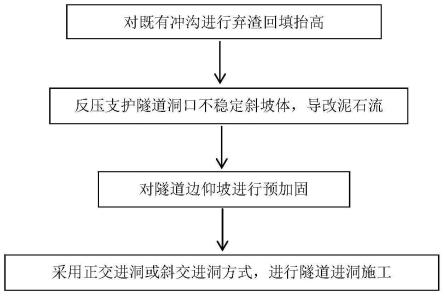

30.图1是本发明根据一个或多个实施方式的复杂地质灾害综合体处置工法的流程图;

31.图中:为显示各部位位置而夸大了互相间间距或尺寸,示意图仅作示意使用。

具体实施方式

32.应该指出,以下详细说明都是例示性的,旨在对本发明提供进一步的说明。除非另

有指明,本发明使用的所有技术和科学术语具有与本发明所属技术领域的普通技术人员通常理解的相同含义。

33.本发明的一种典型的实施方式中,如图1所示,提出一种复杂地质灾害综合体处置工法,在综合考虑隧道进洞方式、洞口仰坡安全稳定性分析、加固防护以及高填路基压实度、弃渣场稳定性分析及处置、泥石流导改等复杂地质灾害综合体处置的基础上,提出了冲沟弃渣抬高、反压支护洞口不稳定斜坡体,有序导改泥石流,隧道边仰坡预加固、零开挖进洞,分区段压茬施工的施工工序。

34.该处置工法具体包括以下步骤:

35.步骤1:隧道弃渣综合有效利用;

36.采用隧道洞口局部桥改路基,消化弃渣,增加隧道洞口边坡稳定性、形成施工平台及场地,达到施工安全、稳定、整体、高效的效果。

37.步骤2:泥石流跨越;

38.对既有冲沟进行弃渣回填抬高,根据泥石流经计算设置导流槽进行导改,采用桩基框架桥跨越导流槽,针对实际工程特点进行方案设计,有效消化利用弃渣,削弱泥石流对工程的危害性,具有显著经济效益。

39.步骤3:隧道洞口仰坡边坡支护;

40.对洞门不稳定斜坡体进行预加固,执行先加固再进洞的原则,最大限度的避免了隧道洞口开挖造成的边仰坡地质灾害。

41.步骤4:隧道进洞;

42.采用正交进洞或斜交进洞方式,进行隧道进洞施工。

43.其中,步骤1中,对隧道弃渣的利用包括:

44.为提高两侧隧道洞口边仰坡稳定性,避免因施工扰动或强降雨、地震等引起洞口边仰坡的深层滑移,对“两隧”之间的冲沟采用隧道弃渣回填反压。

45.步骤1中,对隧道弃渣的利用还包括:

46.在隧道路线所横穿的冲沟下游较狭窄锁口位置设置拦渣墙或拦砂坝,加固反压弃渣体的坡脚。

47.弃渣的加固反压具体包括以下过程:

48.自拦渣墙或拦砂坝位置起向上逐层分级回填压实弃渣,并在“两隧”间形成较大范围填平区。反压弃渣体压实度需达到90%以上,降低后期弃渣沉降可能对桥改路路段产生牵引破坏的风险。

49.洞口局部桥改路路段弃渣做适当分拣解小后作为路基填料,回填至路床标高,并在该段路基一定横向宽度范围内采用强夯、冲击碾压等措施使路基压实度达到设计要求。

50.该过程中利用隧道弃渣对冲沟进行回填反压,不仅可以消化大量弃渣,降低弃渣远运费用,减少工程成本;而且对两侧不稳定边仰坡起到反压作用,提高“两隧夹一桥”工程的抗风险能力;同时,填平区作为施工平台及场地,减少临建用地,为施工提供较大的便利条件。

51.其中,对冲沟采用弃渣反压回填势必阻断原排水通道或上游泥石流通道,且弃渣体也相应的成为泥石流发生的新物源。如何使上游泥石流快速跨越弃渣体,并保证排水通道的稳定将对工程的长期稳定至关重要。因此,在步骤2中,对泥石流进行导改。

52.首先,在弃渣回填冲沟之前,在冲沟上游选取合适位置设置拦水坝,在冲沟底部铺设合适孔径的管涵,保证施工期间上游流水以管涵形式通过回填区。同时,为保证反压弃渣体的整体稳定性,减少水对弃渣的影响,冲沟底部根据实际情况布设多道片石盲沟以迅速排除弃渣内部的水。

53.对泥石流导改包括以下过程:

54.根据汇流面积计算合理的导流槽尺寸,并在反压体施工至设计标高且压实度满足要求后,沿原泥石流路径方向通过反开挖形式在弃渣上施工混凝土导流槽,与上、下游冲沟相接。导流槽纵坡设置应合理,使泥石流可快速通过反压体。导流槽下穿公路路线位置,采用桩基框架桥跨越导流槽,最大限度减少泥石流对道路工程的影响。

55.通过上述导流槽+桩基框架桥+片石盲沟的处置措施,可保证冲沟明水或泥石流可顺利通过弃渣体,并保证了弃渣体的稳定,避免形成新的泥石流物源。

56.其中,步骤3中,对洞口边仰坡的支护应根据两侧山体岩土体性质、边坡形态等综合考虑支护措施。

57.对正交进洞且有较大、较高的崩坡积体仰坡的隧道,利用工程措施对其边仰坡进行加固,不仅工程量巨大,且加固过程中不可避免的发生扰动,严重时将产生较大的滑坡灾害。为此,可采取洞口预加固的形式,最大限度避免施工对边仰坡造成扰动,具体措施为:适当延长隧道明洞长度,在明洞衬砌外侧设置抗滑桩、桩基挡墙,既可作为作边仰坡抗滑措施,又可作为隧道明洞两侧支挡结构;为减少对边仰坡的扰动,挡墙均在反压弃渣回填平台上施工,当明洞施工并回填完成后,采取暗进方式开挖崩坡积体处隧道。

58.对斜交进洞的深厚坡积体隧道且具备支护条件时,可采取加长明洞+边仰坡支护相结合的措施,具体为:采取分级卸载,减少滑坡体下滑力;利用锚杆(索)格梁+分级抗滑桩相结合的支护方式对深厚坡积体进行支护。同时,为降低进洞对坡积体的扰动,同样可采取先施工明洞后暗进的方式进行施工。

59.其中,步骤4中,采用正交进洞时,由于隧道洞口下方为河沟,为了保证隧道洞口及仰坡稳定性,隧道进洞方案贯彻”零开挖”,采用帮补方案进洞。

60.具体的,正交进洞的施工过程为:

61.(1)为避免隧道暗进位置出现开挖情况,首先施做河沟框架桥,并将桥梁端部回填至设计标高附近,提供隧道洞口施工平台;

62.(2)在隧道右线右侧,及明洞终点位置施做抗滑桩+抗滑挡墙,在隧道上方施做被动防护网,然后在抗滑桩与抗滑挡墙内部进行袋装砂土进行回填,对隧道仰坡进行反压回填,人为制造隧道“暗进”位置;

63.(3)施工过程中加强监控量测工作,首先回填至隧道开挖内轮廓范围,然后施做护拱,待护拱强度达到设计要求后再进行上部回填土施工,隧道仰坡进行反压回填稳定后,进行双排180

°

范围超前大管棚施工工作,并对大管棚进行注浆加固;

64.(4)超前大管棚施工完成后,进行隧道暗洞施工,土质围岩隧道采用机械开挖,岩质围岩爆破应控制振动速率,爆破震速≤2cm/s。

65.在施工过程中,为了避免碎石崩落到路基之中,延长隧道明洞,采用桩基明洞形式以保证隧道洞门稳定性;为了避免桩基明洞之间回填土出现过大沉降,采用钢化管注浆加固。

66.同时,在施工过程中,加强结构物监测及地表位移、深部位移监测。

67.其中,步骤4中,采用斜交进洞时,斜交进洞的施工过程为:

68.(1)进行上部坡体的土方卸载后反压填筑河沟,再实施洞口(仰坡坡脚处)抗滑桩和卸载平台抗滑桩,隧道进洞和坡面防护可同步实施;洞口施工尽量避开雨季,做好排水工作;

69.(2)明洞开挖应分层分级开挖,边开挖边支护;

70.(3)施做超前大管棚及护拱;

71.(4)隧道进洞后,洞口段土质地层应采用机械开挖,控制开挖进尺;岩质地层应采用控制爆破,爆破振速≤2cm/s;

72.(5)及时施做衬砌及回填明洞。

73.在施工过程中,加强结构物及地表位移、深部位移监测。

74.本工法对复杂地质灾害综合体的施工具有良好的指导作用,尤其是两隧夹一桥典型山区公路工点,对其他常见的泥石流导改、跨越,弃渣消耗,洞口进洞方式、边仰坡支护均适用或者组合适用,技术实用范围较广,节省工期,保障了施工快速、安全。

75.以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1