一种防治采空区及两巷遗煤自燃的注浆管及其使用方法

1.本发明涉及一种防治采空区及两巷遗煤自燃的注浆管及其使用方法,属于工作面采空区遗煤自燃防治技术领域。

背景技术:

2.近年来中国广泛采用综采放顶煤开采技术,造成采空区遗留残煤多、漏风严重,使得自燃火灾发生频繁。尤其是在采煤工作面的两巷(即运输顺槽和轨道顺槽),遗煤较多,由于开采过程中两巷遗煤无法进行回收,若不采取措施,采空区遗煤就有煤自燃危险,影响井下工作面正常回收。

3.目前我国较为普遍的煤自燃防治方法为注浆防灭火,且实践取得了良好的效果,成为治理井下内因火灾的主要措施之一。如申请号为cn201810169869.7,名称为:用于综放工作面回撤期间采空区遗煤自燃的防治方法的中国发明专利,通过向采空区中灌浆,并施工措施孔判断灌浆效果,决定是否进行二次灌浆;又如申请号为cn202110633051.8,名称为:一种矿用间歇式注浆防灭火装置及方法的中国发明专利,采用双注浆管网间歇交替注浆的方式,实现封堵采空区裂隙的目的,防治煤自燃。然而上述注浆防灭火技术在应用时,存在以下问题:

①

现有的注浆管其结构就仅是在运输管的管壁上开设花眼,作为注浆管,这样,由于浆液在注浆管内是沿其轴向流动,处于侧壁的花眼开口实际与流动方向相互垂直,进而浆液经过注浆管时部分浆液从花眼中流出时流速较低,导致花眼流出的浆液喷射距离较近,因此在注浆时无法快速有效将浆液泵送至两巷的上部并覆盖煤体,只能靠长时间持续灌浆,等到浆液的液位整体上升后才能达到该目的;

②

由于上述现有注浆管的结构,在实际注浆过程中,经过注浆管的浆液大部分都是从其一端输送到另一端,仅小部分通过管壁的花眼排至注浆管周围的采空区裂隙内,导致花眼附近区域注浆量较少,遗煤仍在一段时间内存在煤自燃风险。

4.综上,现有的注浆管无法满足工作面采空区及两巷遗煤自燃防治的要求,因此如何提供一种新的注浆管及其使用方法,使其在注浆时能对周围煤体具有较高注浆量,并且其从花眼喷出的浆液具有较远的喷射距离,能对两巷上部的煤体进行覆盖,降低采空区及两巷遗煤自燃的可能性,是本行业的研究方向之一。

技术实现要素:

5.针对上述现有技术存在的问题,本发明提供一种防治采空区及两巷遗煤自燃的注浆管及其使用方法,使其在注浆时能对周围煤体具有较高注浆量,并且其从花眼喷出的浆液具有较远的喷射距离,能对两巷上部的煤体进行覆盖,降低采空区及两巷遗煤自燃的可能性。

6.为了实现上述目的,本发明采用的技术方案是:一种防治采空区及两巷遗煤自燃的注浆管,包括外管、分流装置和注浆管头,所述注浆管头装在外管一端,外管另一端设有螺纹接口;

7.所述外管内壁开设四个固定凹槽,四个固定凹槽均匀分布在外管内壁上且均与外管轴线平行;

8.所述分流装置包括方形管和多个喇叭形分流器,多个喇叭形分流器等间距的布设在方形管外表面,用于改变在外管内浆液的流动方向,所述喇叭形分流器包括四个弧形分流片,四个弧形分流片相互固定连接围成喇叭形分流器,喇叭形分流器两个端口分别为小方形喇叭口和大方形喇叭口,喇叭形分流器套在方形管外表面,且其小方形喇叭口与方形管固定连接,所述各个弧形分流片、外管管壁和注浆管头上均开设多个花眼;

9.所述分流装置放置在外管内,且各个喇叭形分流器的小方形喇叭口朝向螺纹接口,各个喇叭形分流器的大方形喇叭口四个顶角分别放置在四个固定凹槽内,使分流装置在外管内能沿着外管轴向移动,阻止其沿外管径向移动,且各个喇叭形分流器的大方形喇叭口四个边均与外管内壁之间留有间隙。

10.进一步,所述喇叭形分流器的数量为6~10个,每个弧形分流片上设有9~12个花眼。采用这个数量设置能进一步保证注浆管的注浆效果。

11.进一步,所述外管在安装后靠近工作面一侧和上侧分别设置的花眼数量均多于其他侧面设置的花眼数量。这样设置能使靠近工作面一侧和上侧喷出更多的浆液,提高上述两个位置的遗煤防灭火效果。

12.进一步,所述各个弧形分流片的弧度为55

°

~65

°

。设置这个弧度,能使浆液转变方向后,提高浆液从外管花眼喷出的速度及距离,进一步提高对周围煤体的注浆效果。

13.上述防治采空区及两巷遗煤自燃的注浆管的注浆防灭火方法,具体步骤为:

14.a、先根据现场实测及地质资料,确定采空区煤自燃三带各自的范围,所述煤自燃三带为散热带、氧化带和窒息带;

15.b、在工作面的上巷沿巷道走向预设两根灌浆管,分别为1#灌浆管和2#灌浆管,以工作面掘进方向为前方,将2#灌浆管末端布置在1#灌浆管末端前方15~20m处,两灌浆管端头均通过螺纹连接一个防治采空区及两巷遗煤自燃的注浆管;

16.c、待1#灌浆管完成注浆管连接并埋入采空区氧化带范围后,开始通过1#灌浆管向采空区输送浆液,浆液在进入注浆管的外管后,对分流装置进行冲击,其中一部分浆液进入方形管内,并输送至注浆管头位置,最终从注浆管头的花眼出排出至周围煤体,另一部分浆液在对第一个分流器冲击时,其中一些浆液随着弧形分流板的弧度改变流动方向后,从外管管壁的花眼喷出至周围煤体,还有一些浆液在冲击时通过第一个分流器的花眼及第一个分流器四周与外管之间的间隙流至第二个分流器,并对第二个分流器进行冲击,此时第二个分流器的处理过程与第一个分流器的处理过程相同,接着浆液依次流至后续各个分流器,1#灌浆管持续进行浆液注入,实现对当前采空区氧化带的注浆防灭火工作,此时2#灌浆管为断开状态;

17.d、随着工作面的推进,待2#灌浆管及其注浆管进入采空区氧化带范围后,关闭1#灌浆管,连通2#灌浆管并向采空区注入浆液,2#灌浆管上的注浆管注浆过程与步骤c中1#灌浆管上的注浆管注浆过程相同,与此同时,将1#灌浆管与防治采空区及两巷遗煤自燃的注浆管拆分并拆卸1#灌浆管部分长度,使1#灌浆管末端处于2#灌浆管末端前方15~20m处,接着在当前1#灌浆管末端重新连接防治采空区及两巷遗煤自燃的注浆管;2#灌浆管持续进行浆液注入,实现对当前采空区氧化带的注浆防灭火工作;

18.e、随着工作面的推进,待重新设置的1#灌浆管及其注浆管进入采空区氧化带范围后,此时对1#灌浆管进行注浆,2#灌浆管重复步骤d中1#灌浆管的处理过程,持续向采煤工作面采空区及两巷进行注浆,如此循环,1#灌浆管和2#灌浆管交替进行注浆操作,直至完成整个工作面的开采。

19.与现有技术相比,本发明通过在常规注浆管内部装设分流装置,将注浆管中的浆液分成多部分,其中一部分浆液通过方形管内部输送至注浆管头,使浆液直接注入采空区深部,其四周流动的浆液在流动至第一个喇叭形分流器时,在弧形分流片的作用下,一部分浆液随着弧形分流片的弧度流动方向发生改变,改变后的流动方向的延长线上,外管管壁设置有多个花眼,改变方向的浆液通过外管花眼喷射出去对这些花眼周围的采空区遗煤进行注浆;剩余的一部分浆液通过弧形分流片上的花眼和各个弧形分流片与外管之间的间隙,流至下一个喇叭形分流器,并对浆液重复上述多次分流及转向过程,即每经过一个喇叭形分流器则浆液进行一个多次分流及转向过程。其中弧形分流片的存在,使得浆液在注浆管中流动的时间增加,注浆压力增大,通过注浆管留设的花眼进入采空区的浆液量增多,大大提升该区域遗煤自燃的防治效果;同时弧形分流片可以改变一部分浆液的流动方向,流动方向改变后的浆液通过花眼,流动速度增加,浆液喷出后其喷射距离更远,从而更高效的将浆液输送至注浆管的上、下、左、右四个方向的遗煤深部,解决采空区遗煤的煤自燃问题;另外弧形分流片为弧状结构,且分流片上加工有花眼,减少了浆液改变流动方向时的能量损失,因此本发明注浆管能在浆液进入外管后,能对浆液进行多次分流,分流后的浆液各自输送,从而在注浆时能对注浆管周围煤体具有较高注浆量,并且其从花眼喷出的浆液具有较远的喷射距离,能对两巷上部的煤体进行覆盖,降低采空区及两巷遗煤自燃的可能性。

附图说明

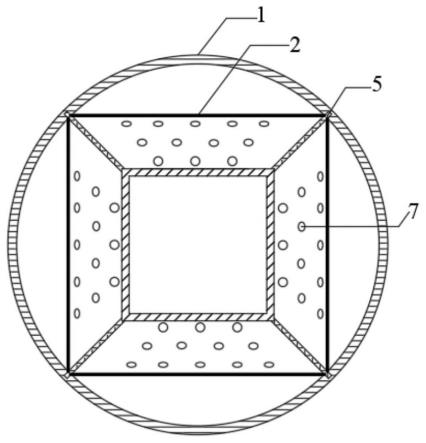

20.图1是本发明注浆管的内部结构图;

21.图2是本发明注浆管侧面剖视图;

22.图3是本发明中分流片的结构示意图;

23.图4是本发明中在外管内浆液流动过程示意图;

24.图5是本发明中外管远离工作面一侧和下侧的花眼分布示意图;

25.图6是本发明中外管靠近工作面一侧和上侧的花眼分布示意图;

26.图7是采用普通注浆管及现有注浆方法注浆防灭火后的工作面回风隅角co浓度图;

27.图8是采用本发明注浆管及其工作方法注浆防灭火后的工作面回风隅角co浓度图;

28.图9是本发明进行注浆过程的布设示意图。

29.图中:1-外管,2-喇叭形分流器,3-注浆管头,4-螺纹接口,5-固定凹槽,6-方形管,7-花眼,8-浆液流动方向,9-弧形分流片。

具体实施方式

30.下面将对本发明作进一步说明。

31.如图1和2所示,一种防治采空区及两巷遗煤自燃的注浆管,包括外管1、分流装置

和注浆管头3,所述注浆管头3装在外管1一端,外管1另一端设有螺纹接口4;

32.所述外管1内壁开设四个固定凹槽5,四个固定凹槽5均匀分布在外管1内壁上且均与外管1轴线平行;

33.所述分流装置包括方形管6和多个喇叭形分流器2,多个喇叭形分流器2等间距的布设在方形管6外表面,用于改变在外管1内浆液的流动方向,所述喇叭形分流器2包括四个弧形分流片9,四个弧形分流片9相互固定连接围成喇叭形分流器2,喇叭形分流器2两个端口分别为小方形喇叭口和大方形喇叭口,喇叭形分流器2套在方形管6外表面,且其小方形喇叭口与方形管6固定连接,所述各个弧形分流片9、外管1管壁和注浆管头3上均开设多个花眼7;所述喇叭形分流器2的数量为6~10个,每个弧形分流片9上设有9~12个花眼7。采用这个数量设置能进一步保证注浆管的注浆效果。

34.所述分流装置放置在外管1内,且各个喇叭形分流器2的小方形喇叭口朝向螺纹接口4,各个喇叭形分流器2的大方形喇叭口四个顶角分别放置在四个固定凹槽5内,使分流装置在外管1内能沿着外管1轴向移动,阻止其沿外管1径向移动,这样保证其对浆液分流时不会在外管1内转动影响分流效果,且各个喇叭形分流器2的大方形喇叭口四个边均与外管1内壁之间留有间隙。

35.作为本发明的一种改进,如图5和6所示,所述外管1在安装后靠近工作面一侧和上侧分别设置的花眼7数量均多于其他侧面设置的花眼7数量。这样设置能使靠近工作面一侧和上侧喷出更多的浆液,提高上述两个位置的遗煤防灭火效果。

36.作为本发明的另一种改进,如图3所示,所述各个弧形分流片9的弧度为55

°

~65

°

。设置这个弧度,能使浆液转变方向后,提高浆液从外管1花眼喷出的速度及距离,进一步提高对周围煤体的注浆效果。

37.上述防治采空区及两巷遗煤自燃的注浆管的注浆防灭火方法,具体步骤为:

38.a、先根据现场实测及地质资料,确定采空区煤自燃三带各自的范围,所述煤自燃三带为散热带、氧化带和窒息带;

39.b、如图9所示,在工作面的上巷沿巷道走向预设两根灌浆管,分别为1#灌浆管和2#灌浆管,以工作面掘进方向为前方,将2#灌浆管末端布置在1#灌浆管末端前方15~20m处,两灌浆管端头均通过螺纹连接一个防治采空区及两巷遗煤自燃的注浆管;

40.c、待1#灌浆管完成注浆管连接并埋入采空区氧化带范围后,开始通过1#灌浆管向采空区输送浆液,浆液在进入注浆管的外管1后,对分流装置进行冲击,如图4所示,其中一部分浆液进入方形管6内,并输送至注浆管头3位置,最终从注浆管头3的花眼7出排出至周围煤体,另一部分浆液在对第一个分流器冲击时,其中一些浆液随着弧形分流板9的弧度改变流动方向后,从外管1管壁的花眼7喷出至周围煤体,还有一些浆液在冲击时通过第一个分流器的花眼7及第一个分流器四周与外管之间的间隙流至第二个分流器,并对第二个分流器进行冲击,此时第二个分流器的处理过程与第一个分流器的处理过程相同,接着浆液依次流至后续各个分流器,1#灌浆管持续进行浆液注入,实现对当前采空区氧化带的注浆防灭火工作,此时2#灌浆管为断开状态;

41.d、随着工作面的推进,待2#灌浆管及其注浆管进入采空区氧化带范围后,关闭1#灌浆管,连通2#灌浆管并向采空区注入浆液,2#灌浆管上的注浆管注浆过程与步骤c中1#灌浆管上的注浆管注浆过程相同,与此同时,将1#灌浆管与防治采空区及两巷遗煤自燃的注

浆管拆分并拆卸1#灌浆管部分长度,使1#灌浆管末端处于2#灌浆管末端前方15~20m处,接着在当前1#灌浆管末端重新连接防治采空区及两巷遗煤自燃的注浆管;2#灌浆管持续进行浆液注入,实现对当前采空区氧化带的注浆防灭火工作;

42.e、随着工作面的推进,待重新设置的1#灌浆管及其注浆管进入采空区氧化带范围后,此时对1#灌浆管进行注浆,2#灌浆管重复步骤d中1#灌浆管的处理过程,持续向采煤工作面采空区及两巷进行注浆,如此循环,1#灌浆管和2#灌浆管交替进行注浆操作,直至完成整个工作面的开采。

43.现场验证:

44.山东红旗煤矿3171工作面回采期间,工作面上隅角频繁出现co超限(大于24ppm)问题。红旗煤矿采用注浆防灭火技术,用常规注浆管及现有的注浆过程向工作面上巷灌注黄泥浆。从2022年2月18日至2022年2月28日(共11天)持续向工作面采空区灌浆,如图7所示,监测获得工作面回风隅角co浓度始终维持在24ppm以上,说明注浆对防治遗煤自燃的效果较差。2022年3月23日至3月31日(共9天),采用本发明的注浆管及其注浆工作方法向工作面上巷灌注黄泥浆,如图8所示,监测获得工作面回风隅角co浓度始终维持在24ppm以下。

45.以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出:对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1