一种双涵自由可调静子叶片及机匣结构的制作方法

1.本技术属于静子机匣领域,特别涉及一种双涵自由可调静子叶片及机匣结构。

背景技术:

2.为改善压气机转子叶片性能,防止压气机喘振,一般将压气机进口级静子叶片设计成角度可调结构,在压气机低工况工作时,关小静子叶片角度,减小空气流量,减小转子叶片进气攻角。在带核心机驱动风扇的变循环发动机中,存在一种如图1所示的压气机构型,位于压气机进口的核心机驱动风扇级含有两个涵道,即外涵道和内涵道。为匹配核心机驱动风扇的性能,压气机进口级的外涵静子叶片和内涵静子叶片需实现角度分别可调的功能。

3.传统的可调静子叶片结构分为两种,一种结构简称vsv,如图2所示,静子叶片绕中心轴旋转,完成角度调节,另一种结构简称vigv,如图3所示,静子叶片由固定板和折板组成,其中固定板不动,折板绕中心轴旋转,完成角度调节。这两种结构的共同缺点是只适用于单涵道压气机,当应用于如图1所示的双涵道压气机时无法实现内、外涵静子叶片的角度单独可调。

4.因此,如何对双涵道压气机的静子叶片进行角度调节是一个需要解决的问题。

技术实现要素:

5.本技术的目的是提供了一种双涵自由可调静子叶片及机匣结构,以解决双涵道压气机的静子叶片进行角度调节的问题。

6.本技术的技术方案是:一种双涵自由可调静子叶片及机匣结构,包括一体化前机匣、后机匣、外涵可调静子叶片、内涵可调静子叶片和静子内环;所述一体化前机匣包括外环机匣、叶型支板和分流环,所述分流环设于机匣内涵道与外涵道之间,所述外环机匣设于机匣外涵道外侧,所述叶型支板一体连接于分流环与外环机匣之间,所述静子内环设于机匣内涵道内侧,所述内涵可调静子叶片设于机匣内涵道内并且内涵静子叶片与静子内环转动配合,所述内涵可调静子叶片上设有第一转动轴,所述第一转动轴伸出到外环机匣外侧,所述第一转动轴连接有带动内涵调节静子叶片旋转的内涵调节机构;所述外涵可调静子叶片设于机匣外涵道内并且外涵可调静子叶片与叶型支板铰接配合,所述外涵可调静子叶片上向后机匣外侧伸出有第二转动轴,所述第二转动轴上连接有带动外涵可调静子叶片旋转的外涵调节机构。

7.优选地,所述内涵调节机构包括第一联动环和第一摇臂,所述第一摇臂固定连接于第一转动轴上,所述第一联动环与第一摇臂相连。

8.优选地,所述外涵调节机构包括第二联动环和第二摇臂,所述第二摇臂固定连接于第二转动轴上,所述第二联动环与第二摇臂相连。

9.优选地,所述第二联动环与第二摇臂之间连接有关节轴承。

10.优选地,所述后机匣设于机匣外涵道外侧,所述外涵可调静子叶片为无轴颈叶片

并且外涵可调静子叶片设于分流环和后机匣之间,所述后机匣与外环机匣之间连接有止口结构并且后机匣与外环机匣之间连接有螺栓。

11.优选地,所述外环机匣、叶型支板和分流环之间开设有通孔,所述第一转动轴设于通孔内。

12.优选地,所述内涵可调静子叶片上设有外轴颈和内轴颈,所述内轴颈上设有转轴与静子内环转动配合,所述外轴颈与第一转动轴相连,所述分流环上开设有限位槽,所述外轴颈插设于限位槽内。

13.本技术的一种双涵自由可调静子叶片及机匣结构,包括一体化前机匣、后机匣、外涵可调静子叶片、内涵可调静子叶片和静子内环;一体化前机匣包括外环机匣、叶型支板和分流环,分流环设于机匣内涵道与外涵道之间,外环机匣设于机匣外涵道外侧,叶型支板一体连接于分流环与外环机匣之间,静子内环设于机匣内涵道内侧,内涵可调静子叶片设于机匣内涵道内并且内涵静子叶片与静子内环转动配合,内涵可调静子叶片上设有第一转动轴,第一转动轴伸出到外环机匣外侧,第一转动轴连接有内涵调节机构;外涵可调静子叶片设于机匣外涵道内,外涵可调静子叶片上向后机匣外侧伸出有第二转动轴,通过设置一体化机匣和外涵可调静子叶片,使得机匣内兼具vsv和vigv结构,内外涵道叶片可自由调节,调节效率较高。

附图说明

14.为了更清楚地说明本技术提供的技术方案,下面将对附图作简单地介绍。显而易见地,下面描述的附图仅仅是本技术的一些实施例。

15.图1为背景技术中压气机构型结构图;

16.图2为背景技术中静子叶片vsv调节结构示意图;

17.图3为背景技术中静子叶片vigv调节结构示意图;

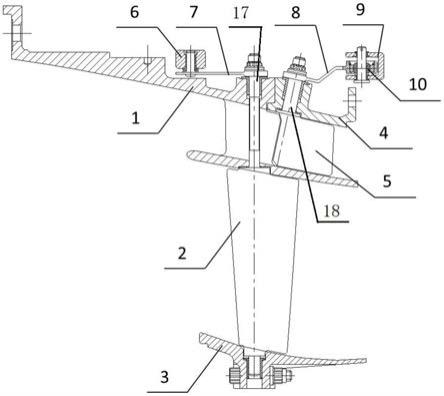

18.图4为本技术整体结构示意图;

19.图5为本技术一体化前机匣结构示意图;

20.图6为本技术外环机匣与后机匣连接结构示意图。

21.1、一体化前机匣;2、内涵可调静子叶片;3、静子内环;4、后机匣;5、外涵可调静子叶片;6、第一联动环;7、第一摇臂;8、第二摇臂;9、第二联动环;10、关节轴承;11、止口结构;12、通孔;13、限位槽;14、外环机匣;15、叶型支板;16、分流环;17、第一转动轴;18、第二转动轴。

具体实施方式

22.为使本技术实施的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行更加详细的描述。

23.一种双涵自由可调静子叶片及机匣结构,如图4、图5所示,包括一体化前机匣1、后机匣4、外涵可调静子叶片5、内涵可调静子叶片2和静子内环3;一体化前机匣1包括外环机匣14、叶型支板15和分流环16,分流环16设于机匣内涵道与外涵道之间,外环机匣14设于机匣外涵道外侧,叶型支板15一体连接于分流环16与外环机匣14之间,静子内环3设于机匣内涵道内侧,内涵可调静子叶片2设于机匣内涵道内并且内涵静子叶片与静子内环3转动配

合,内涵可调静子叶片2上设有第一转动轴17,第一转动轴17伸出到外环机匣14外侧,第一转动轴17连接有带动内涵调节静子叶片旋转的内涵调节机构;外涵可调静子叶片5设于机匣外涵道内并且外涵可调静子叶片5与叶型支板15铰接配合,外涵可调静子叶片5上向后机匣4外侧伸出有第二转动轴18,第二转动轴18上连接有带动外涵可调静子叶片5旋转的外涵调节机构。

24.通过设置一体化前机匣1,外环机匣14、叶型支板15和分流环16在工作的过程中不会发生相对的移动,使得内涵可调静子叶片2向外伸出转轴时,该转轴能够在一体化前机匣1内稳定转动,这样内涵可调静子叶片2形成了vsv结构,内涵可调静子叶片2能够进行角度的调节。

25.通过设置叶型支板15与外涵可调静子叶片5铰接配合,叶型支板15与外涵可调静子叶片5形成了vigv结构,外涵可调静子叶片5能够进行角度的调节。

26.同时内涵可调静子叶片2通过内涵调节机构进行角度的调节,外涵可调静子叶片5通过外涵调节机构进行角度的调节,内外涵的叶片在调节时互不干扰,有效提高了双涵道静子叶片调节的效率和精度。

27.优选地,内涵调节机构包括第一联动环6和第一摇臂7,第一摇臂7固定连接于第一转动轴17上,第一联动环6与第一摇臂7相连。作动筒通过驱动其中一个内涵可调静子叶片2转动,再通过第一联动环6带动第一摇臂7摆动,第一摇臂7带动其它的内涵可调静子叶片2摆动,进行所有内涵可调静子叶片2角度的调节。

28.优选地,外涵调节机构包括第二联动环9和第二摇臂8,第二摇臂8固定连接于第二转动轴18上,第二联动环9与第二摇臂8相连。作动筒通过驱动其中一个外涵可调静子叶片5转动,再通过第二联动环9带动第二摇臂8摆动,第二摇臂8带动其它的外涵可调静子叶片5摆动,进行所有外涵可调静子叶片5角度的调节。

29.优选地,第二联动环9与第二摇臂8之间连接有关节轴承10,关节轴承10能够提高外涵可调静子叶片5的角度调节范围。

30.如图6所示,优选地,后机匣4设于机匣外涵道外侧,外涵可调静子叶片5为无轴颈叶片并且外涵可调静子叶片5设于分流环16和后机匣4之间,后机匣4与外环机匣14之间连接有止口结构11并且后机匣4与外环机匣14之间连接有螺栓。通过设置止口结构11与外环机匣14和后机匣4进行准确的定位,再通过螺栓对外环机匣14和后机匣4进行稳定的固定,外涵可调静子叶片5为无轴颈叶片保证第二转动轴18与机匣外涵道相互分隔。

31.优选地,外环机匣14、叶型支板15和分流环16之间开设有通孔12,第一转动轴17设于通孔12内。通孔12的设置保证第一转动轴17不会对机匣外涵道造成影响。

32.优选地,内涵可调静子叶片2上设有外轴颈和内轴颈,内轴颈上设有转轴与静子内环3转动配合,外轴颈与第一转动轴17相连,分流环16上开设有限位槽13,外轴颈插设于限位槽13内。限位槽13的设置保证分流环16与内涵可调静子叶片2有效的定位和固定,外轴颈同时能够对第一转动轴17进行有效的密封,防止第一转动轴17与机匣内涵道接触。

33.以上所述,仅为本技术的具体实施方式,但本技术的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本技术揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本技术的保护范围之内。因此,本技术的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1