一种集成电路制造厂真空泵排气管排废液结构的制作方法

:

1.本实用新型属于集成电路制造领域,涉及一种真空泵排气管结构,具体涉及一种真空泵排气管道排废液结构。

背景技术:

2.集成电路芯片的制造需要超级洁净的环境,空气中存在的各种微小固体颗粒(part ic le)和杂质气体都可能对芯片的质量造成严重影响,在厂房内的空气达到恒温、恒湿以及洁净度指标之后才能正常生产集成电路芯片。但集成电路芯片制造工艺必须使用各种具有腐蚀性、毒害性、易燃性的液体和气体,比如在等离子体去胶、金属刻蚀、干法刻蚀、化学气相淀积(cvd)、物理汽相淀积(pvd)、原子层沉积(ald)等工艺流程中。这些高纯度的液体和气体在生产工艺设备的反应腔体内发生化学反应后,在晶圆片上形成了所需的微观结构,但同时也产生了一些无用的有害废气和微小颗粒。为确保生产工艺设备腔体内的高洁净度和最终芯片良品率,并且保证这些杂质不会散布到超净厂房空气中而危害操作人员健康,许多生产工艺设备上附带安装有各种类型的干式真空泵,以随时抽除这些不断产生的固态或气态杂质。所谓干式真空泵,是指泵的核心部位中采用非油密封式结构,在运转中不会产生额外的油雾和其它固态微颗粒。

3.由于干式真空泵在集成电路芯片的生产工艺过程中的重要作用,它也成为集成电路芯片厂里最常见、数量最多的配套设备之一。真空泵在运转时,能将含有各种化学成份的尾气(反应后的废气)从生产工艺设备的反应腔体中抽出、再经排气管道排到厂务系统的排气总管中。由于尾气的二次化学反应以及凝结效应,会产生少量化学液体并残留在真空泵出口之外的排气管道内,随着真空泵的长时间运转而不断聚集,给生产厂房安全和设备正常运行带来隐患。首先,这些具有毒性、易燃性或者腐蚀性的残液在排气管道内长时间积累,可能腐蚀排气管道的连接法兰部位并逐渐渗出,造成环境腐蚀以及火灾和人员中毒的风险;其次,残液可能倒流入真空泵体内,造成泵内元件腐蚀损坏,导致真空泵运行不稳定,增加故障发生率,从而需要更频繁地对真空泵进行定期保养(pm),最终降低了真空泵的运行效率和主工艺设备的芯片制造产出率。

技术实现要素:

4.本实用新型为克服现有技术中存在的上述问题,提供一种集成电路制造厂真空泵排气管排废液结构,以达到减轻废液对真空泵运转部件的腐蚀,降低真空泵定期保养频率,增强运行稳定性,降低故障率,延长真空泵使用寿命的目的。

5.本实用新型通过以下技术方案实现上述目的:

6.本实用新型提供一种集成电路制造厂真空泵排气管排废液结构,包括真空泵体、消音器、柔性适配管接头、排气主管道,其特征在于,所述真空泵体底部的真空泵排气口下到上依次连接垂直设置的消音器及柔性适配管接头,所述柔性适配管接头与其上方的防废液倒流管连接,所述防废液倒流管由两端水平布置的进气端和出气端,以及中间段组成,所

述中间段为向下倾斜管路结构,所述防废液倒流管的出气端与垂直设置的排气主管道连通,所述防废液倒流管的出气端与排气主管道连接处以下管道从上至下依次设置上端球阀、透明观察管和下端球阀。

7.进一步的,所述防废液倒流管的中间段向下倾斜管路结构的倾斜角度大于等于30

°

。

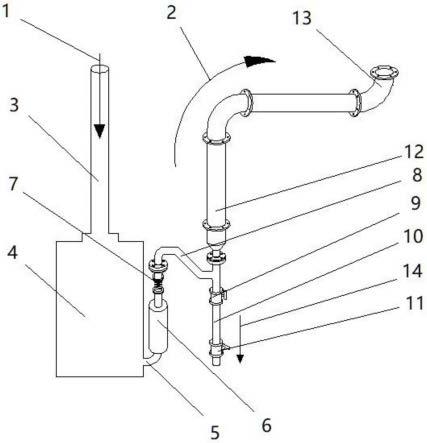

8.进一步的,所述进气端与所述出气端的间距大于250mm。

9.本实用新型与现有技术相比,具有如下有益效果:

10.1.本实用新型尤其适用于集成电路芯片制造过程中,通过废液倒流管、上端球阀、透明观察管和下端球阀等结构的设置,有益于消除因为尾气二次化学反应以及凝结效应而产生的化学废液在真空泵和排气管道的聚集,减轻了废液对真空泵运转部件的腐蚀,从而降低了真空泵进行定期保养(pm)的频率,增强了运行稳定性,降低了故障率,延长了真空泵的使用寿命,从而提高设备的生产效率,减轻火灾、腐蚀以及人身伤害的风险。

11.2.本实用新型通用性强。不仅可专用于集成电路芯片制造,适用于干湿法刻蚀(etch)、等离子去胶、化学气相淀积(cvd)、物理汽相淀积(pvd)、原子层沉积(ald)等关键工艺的生产主设备上附属干式真空泵的安装和管道连接,也可适用于其它半导体元件、显示屏、太阳能等电子产品的制造设备上。

附图说明:

12.图1为对比例1中真空泵的进出风管通用安装方式示意图;

13.图1中:1.尾气抽入方向,2.尾气排出方向,3.真空泵进气口,4.真空泵体,5.真空泵排气口,6.消音器,7.柔性适配管接头,8.排气主管道,9.厂务废气处理系统接入端。

14.图2为本实用新型的真空泵排风管道系统结构示意图;

15.图2中:1.尾气抽入方向,2.尾气排出方向,3.真空泵进气口,4.真空泵体,5.真空泵排气口,6.消音器,7.柔性适配管接头,8.防废液倒流管,9.上端球阀,10.透明观察管,11.下端球阀,12.排气主管道,13.厂务废气处理系统接入法兰,14.废液排出方向。

具体实施方式

16.以下通过附图、对比例和实施例对本实用新型的技术方案作进一步说明。

17.除非另外定义,本实用新型使用的技术术语或者科学术语应当为本实用新型所属领域内具有一般技能的人士所理解的通常意义。本实用新型中使用的“包括”或者“包含”等类似的词语意指出现该词前面的元件或者物件涵盖出现在该词后面列举的元件或者物件及其等同,而不排除其他元件或者物件。“连通”或者“相连”等类似的词语并非限定于物理的或者机械的连接,而是可以包括电性的连接,不管是直接的还是间接的。“上”、“下”等词语仅用于表示相对位置关系,当被描述对象的绝对位置改变后,则该相对位置关系也可能相应地改变。

18.对比例1

19.目前现有技术中通用的真空泵排气管道系统设计如图1所示。来自集成电路芯片制造过程中的主工艺设备腔体的尾气按尾气抽入方向1所示方向,经由真空泵进气口3被抽入真空泵体4,尾气经真空泵排气口5处被排出,通过消音器6、柔性适配管接头7、排气主管

道8,再经厂务废气处理系统接入端9排入厂务废气处理主管道系统进行无害化处理。其中,消音器6和柔性适配管接头7是为了符合行业规范而安装,目的分别是为了减少噪音和便于真空泵的定期拆装、更换。

20.上述真空泵排气管道系统设计存在不合理之处在于,残液容易滞留在管道上各种元件的安装法兰处,也容易倒流入真空泵体内部。按照实际操作数据,上述结构中的真空泵平均每2个月即需拆下做定期保养(pm)一次。

21.实施例1

22.本实施例为应用于集成电路制造厂的真空泵排气管排废液结构,如图2所示,包括真空泵体4、消音器6、柔性适配管接头7、排气主管道12等。

23.本实施例中真空泵为干式真空泵。真空泵体4底部的真空泵排气口5从下到上依次连接垂直设置的消音器6及柔性适配管接头7,柔性适配管接头7与其上方的防废液倒流管8连接。防废液倒流管8由两端水平布置的进气端和出气端,以及中间段组成,中间段为向下倾斜管路结构,倾斜角度大于等于30

°

。进气端和出气端的间距大于250mm,可以保证在排气主管道12中产生的绝大多数废液不会倒流入真空泵体4内。防废液倒流管8的出气端与垂直设置的排气主管道12连通,排气主管道12的垂直部分最上端离开地面距离大于等于2000mm,保证产生的废液向下流动并被收集至下端球阀11处。防废液倒流管8的出气端与排气主管道12连接处以下管道从上至下依次设置上端球阀9、透明观察管10和下端球阀11。

24.来自主工艺设备反应腔体中的尾气经真空泵进气口3被抽入到真空泵体4内,再从真空泵排气口5被排出,经消音器6、柔性适配管接头7、防废液倒流管8、排气主管道12、厂务废气处理系统接入法兰13排入厂务废气处理系统,经过无害化处理后才可排入大气。其中,消音器6和柔性适配管接头7分别是为了减少噪音和便于真空泵的定期拆装更换而设置,排气主管道12则根据主工艺设备的特性和安装位置可作不同设计,包括各种管道和管接头。

25.上端球阀9和下端球阀11为排出废液专用,真空泵的正常运行过程中,上端球阀9处于常开状态,下端球阀11处于常闭状态。当设备长时间运行后,排气主管道12中因二次化学反应和凝结而产生的残液会经上端球阀9倒流入透明观察管10内,透明观察管10长度设计为200mm,容量为250ml,人工定时观察废液积累状况,管内残液量达到200ml左右时,关闭上端球阀9,打开下端球阀11,就可以在不造成排气主管道12内负压波动、保持真空泵正常运行的情况下便捷地排出残液。

26.根据目前通用的集成电路芯片制造工艺中尾气及产生的废液化学成分,防废液倒流管8、上端球阀9、下端球阀11、排气主管道12、厂务废气处理系统接入法兰13均采用硬聚氯乙烯(pvc)材质,透明观察管10采用透明聚氯乙烯(pvc)材质。在特殊工艺条件下,尾气及废液具有超强腐蚀性,则上述透明观察管10采用可溶性聚四氟乙烯(pfa)材质,其余上述部件采用聚四氟乙烯(ptfe)材质,可保证本结构较长的工作寿命。

27.本实施例的真空泵排气管排废液结构通过设置的废液倒流管8、上端球阀9、透明观察管10和下端球阀11结构,减轻了废液对真空泵运转部件的腐蚀,从而降低了真空泵进行定期保养(pm)的频率,同时增强了运行稳定性,降低了故障率,延长了真空泵的使用寿命。根据实际观察效果,采用本实用新型的结构后,某些废液产出量较高的真空泵每隔一个月即需排出废液一次,总量在200ml以上。

28.按照实际操作数据,与改进前的真空泵平均每2个月即需拆下做定期保养(pm)一

次,采用本方案系统后,定期保养(pm)间隔增加一倍以上。本系统减少了因拆卸真空泵及泵的故障造成主工艺设备停机的时间,从而提高了整厂的生产效率和经济效益。

29.最后应说明的是,以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案而非对其进行限制,尽管参照较佳实施例对本实用新型进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对本实用新型的技术方案进行修改或者等同替换,而这些修改或者等同替换亦不能使修改后的技术方案脱离本本实用新型技术方案的精神和范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1