移动装置的制作方法

本技术涉及移动装置制造,尤其是涉及一种移动装置。

背景技术:

1、现有方案中的移动装置,当移动装置进入有水的区域时,水会从移动装置的缝隙处直接进入移动装置内部,不利于提升移动装置的涉水性能,同时会导致杂物进入底盘缝隙,难以清理,还会使底盘锈蚀以及底盘上的电子器件受损。

技术实现思路

1、本实用新型旨在至少解决现有技术中存在的技术问题之一。为此,本实用新型在于提出一种移动装置,所述移动装置可以提升移动装置涉水性能。

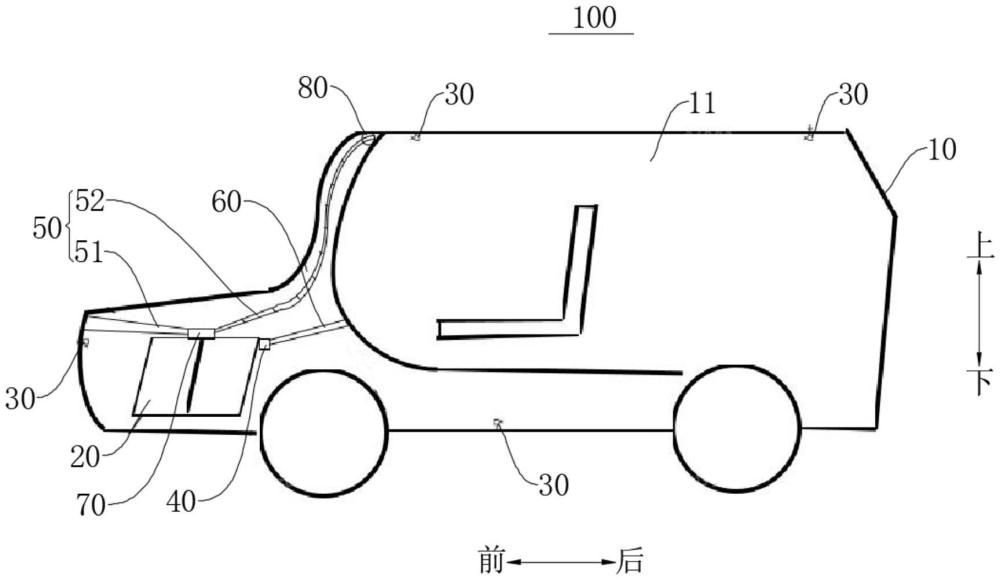

2、根据本实用新型实施例的移动装置,包括:机体,所述机体具有座舱;动力总成,所述动力总成用于驱动所述机体移动;水压传感器,所述水压传感器设于所述机体;气泵,所述气泵设于所述机体内;进气管,所述进气管的一端与所述机体的外部空间连通,所述进气管的另一端与所述动力总成的进气端连通;所述动力总成的出气端与所述气泵的进气端连通;出气管,所述出气管的一端与所述气泵的出气端连接,所述出气管的另一端与所述座舱连通;控制器,所述控制器与所述水压传感器、所述气泵和所述动力总成电连接。

3、根据本实用新型的移动装置,在移动装置上设置水压传感器、控制器、气泵、进气管、出气管和动力总成,控制器可以根据水压传感器的水压信号,自动调整座舱内供气量,提升座舱内驾乘人员的存活率,保障驾乘人员的生命安全,同时,可以减少水进入座舱的量,保护座舱内的构件,另外,还可以保护动力总成,提升移动装置的涉水能力。

4、根据本实用新型的一些实施例,所述水压传感器包括第一水压传感器,所述第一水压传感器设置于所述机体的底部,所述移动装置具有第一涉水模式,所述移动装置被配置为在所述第一水压传感器检测到水压的条件下切换为所述第一涉水模式,在所述第一涉水模式,所述移动装置通过所述气泵向所述座舱内泵送空气。

5、根据本实用新型的一些实施例,所述进气管包括第一支管和第二支管,所述第一支管的入口端延伸至所述机体的外侧表面且出口端连通所述动力总成的进气端,所述第二支管的入口端延伸至所述机体的顶面且出口端连通所述动力总成的进气端,且所述第一支管和所述第二支管可切换地与所述动力总成的进气端相连通。

6、根据本实用新型的一些可选实施例,所述移动装置还包括切换阀,所述切换阀与所述控制器电连接,所述第一支管和所述第二支管通过所述切换阀与所述动力总成的进气端相连。

7、根据本实用新型的一些实施例,所述水压传感器包括第二水压传感器,所述第二水压传感器设置于所述机体的侧面,所述移动装置具有第二涉水模式,所述移动装置被配置为在所述第二水压传感器检测到水压的条件下切换为所述第二涉水模式,在所述第二涉水模式,所述气泵通过所述第二支管向所述座舱内泵送空气。

8、根据本实用新型的一些可选实施例,在所述第二涉水模式,所述控制器控制所述动力总成降低功率。

9、根据本实用新型的一些实施例,在所述第二涉水模式,所述控制器控制所述切换阀关闭所述第一支管。

10、根据本实用新型的一些实施例,所述移动装置还包括:浮管结构,所述浮管结构与所述控制器电连接,所述浮管结构具有收纳状态和弹出状态,在所述收纳状态,所述浮管结构收纳于所述第二支管的入口端,在所述弹出状态,所述浮管结构展开以使连接所述第二支管入口端的开口高出水面。

11、根据本实用新型的一些可选实施例,在所述弹出状态,所述浮管结构展开且包括软管和漂浮件,所述软管的一端与所述第二支管的入口端相连且连通,所述漂浮件设于所述软管的另一端以使所述软管的所述另一端高出水面。

12、根据本实用新型的一些可选实施例,所述漂浮件为气囊,所述气囊为环形且套设在所述软管的所述另一端。

13、根据本实用新型的一些可选实施例,所述软管的所述另一端的开口朝下。

14、根据本实用新型的一些实施例,所述漂浮件的表面设有警示光条。

15、根据本实用新型的一些实施例,所述水压传感器包括第三水压传感器,所述第三水压传感器设置于所述机体的顶部,所述移动装置具有第三涉水模式,所述移动装置被配置为在所述第三水压传感器检测到水压的条件下切换为所述第三涉水模式,在所述第三涉水模式,所述浮管结构切换为所述弹出状态,所述气泵通过所述软管和所述第二支管向所述座舱内泵送空气。

16、根据本实用新型的一些实施例,所述移动装置为车辆。

17、本实用新型的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本实用新型的实践了解到。

技术特征:

1.一种移动装置,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的移动装置,其特征在于,所述水压传感器包括第一水压传感器,所述第一水压传感器设置于所述机体的底部,所述移动装置具有第一涉水模式,所述移动装置被配置为在所述第一水压传感器检测到水压的条件下切换为所述第一涉水模式,在所述第一涉水模式,所述移动装置通过所述气泵向所述座舱内泵送空气。

3.根据权利要求1所述的移动装置,其特征在于,所述进气管包括第一支管和第二支管,所述第一支管的入口端延伸至所述机体的外侧表面且出口端连通所述动力总成的进气端,所述第二支管的入口端延伸至所述机体的顶面且出口端连通所述动力总成的进气端,且所述第一支管和所述第二支管可切换地与所述动力总成的进气端相连通。

4.根据权利要求3所述的移动装置,其特征在于,还包括切换阀,所述切换阀与所述控制器电连接,所述第一支管和所述第二支管通过所述切换阀与所述动力总成的进气端相连。

5.根据权利要求4所述的移动装置,其特征在于,所述水压传感器包括第二水压传感器,所述第二水压传感器设置于所述机体的侧面,所述移动装置具有第二涉水模式,所述移动装置被配置为在所述第二水压传感器检测到水压的条件下切换为所述第二涉水模式,在所述第二涉水模式,所述气泵通过所述第二支管向所述座舱内泵送空气。

6.根据权利要求5所述的移动装置,其特征在于,在所述第二涉水模式,所述控制器控制所述动力总成降低功率。

7.根据权利要求5所述的移动装置,其特征在于,在所述第二涉水模式,所述控制器控制所述切换阀关闭所述第一支管。

8.根据权利要求3所述的移动装置,其特征在于,还包括:浮管结构,所述浮管结构与所述控制器电连接,所述浮管结构具有收纳状态和弹出状态,在所述收纳状态,所述浮管结构收纳于所述第二支管的入口端,在所述弹出状态,所述浮管结构展开以使连接所述第二支管入口端的开口高出水面。

9.根据权利要求8所述的移动装置,其特征在于,在所述弹出状态,所述浮管结构展开且包括软管和漂浮件,所述软管的一端与所述第二支管的入口端相连且连通,所述漂浮件设于所述软管的另一端以使所述软管的所述另一端高出水面。

10.根据权利要求9所述的移动装置,其特征在于,所述漂浮件为气囊,所述气囊为环形且套设在所述软管的所述另一端。

11.根据权利要求10所述的移动装置,其特征在于,所述软管的所述另一端的开口朝下。

12.根据权利要求9所述的移动装置,其特征在于,所述漂浮件的表面设有警示光条。

13.根据权利要求9所述的移动装置,其特征在于,所述水压传感器包括第三水压传感器,所述第三水压传感器设置于所述机体的顶部,所述移动装置具有第三涉水模式,所述移动装置被配置为在所述第三水压传感器检测到水压的条件下切换为所述第三涉水模式,在所述第三涉水模式,所述浮管结构切换为所述弹出状态,所述气泵通过所述软管和所述第二支管向所述座舱内泵送空气。

14.根据权利要求1所述的移动装置,其特征在于,所述移动装置为车辆。

技术总结

本技术提供了一种移动装置,包括:机体,机体具有座舱;动力总成,动力总成用于驱动机体移动;水压传感器,水压传感器设于机体;气泵,气泵设于机体内;进气管,进气管的一端与气泵和所述动力总成相连且另一端连通机体的外部空间;出气管,出气管的一端与气泵相连且另一端连通至座舱内;控制器,控制器与水压传感器、气泵和动力总成电连接。根据本技术的移动装置,在移动装置上设置水压传感器、控制器、气泵、进气管、出气管和动力总成,控制器可以根据水压传感器的水压信号,自动调整座舱内供气量,提升座舱内驾乘人员的存活率,保障驾乘人员的生命安全,提升移动装置的涉水能力。

技术研发人员:刘海波,杨付四,韦永亮,梁建国,陈刚

受保护的技术使用者:广州汽车集团股份有限公司

技术研发日:20230808

技术公布日:2024/3/31

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!