钢扣与钢带结合结构及其方法与流程

1.本发明涉及一种金属扣具,特别是指一种用以围束拢聚多个金属管体,并能达成束绑多个金属管体的钢扣与钢带结合结构及其方法。

背景技术:

2.现有的用以围束拢聚多个金属管体的方法,是通过一金属带与一扣具的组合,该扣具连接该金属带的一端,该金属带的另一端绕置多个金属管体后,再穿过该扣具,以达成束绑多个金属管体的目的;然而,现有的该扣具连接该金属带一端的方式,是以该金属带穿过该扣具,并且超出于该扣具外形成一具适当长度的一反折段,以该反折段反折后勾设该扣具而已,前述该金属带与该扣具的方式,在该金属带与该扣具之间存在有相当的间隙,使该金属带与该扣具无法稳固的连接,更会影响扣具对于束绑多个金属管体的束紧功效。

技术实现要素:

3.本发明的目的是提供一种钢扣与钢带结合结构及其方法,用以解决现有金属带与扣具结合不稳固的缺点。

4.为实现上述目的,本发明采取以下技术方案:

5.本发明揭示的钢扣与钢带结合结构及其方法包含:一钢扣,具有一基座部、一承置部以及一压制部,该基座部具有位于上方的一顶面与位于下方的一底面,该承置部延伸自该基座部并相对形成于该基座部的一端,该基座部与该承置部之间且形成一穿置通道,该压制部形成于该基座部的另一端,该压制部包含二压制片,二该压制片分别延伸自该基座部的相对两侧并呈相对状态,二该压制片可受力弯折压抵该钢带;一钢带,具有位于上方的一外侧面与位于下方的一内侧面,以该钢带的一端穿伸进入该钢扣并通过该穿置通道、该压制部后,该钢带设置于该基座部上,该钢带的该内侧面贴触该钢扣的该顶面,通过加热或加压的加工方式,在该钢带与该钢扣之间产生有至少一熔接部,使该钢带与该钢扣结合。

6.具体来说,本发明提供一种钢扣与钢带结合方法,包括:

7.一钢扣与一钢带的结合步骤,该钢扣具有一基座部,该基座部的一侧为顶面,该基座部相对该顶面的另一侧为底面,该钢带的一侧为外侧面,该钢带相对该外侧面的另一侧为内侧面,该钢带的一部分内侧面设置于该钢扣该基座部的顶面;

8.一压合固接步骤,对该钢带与该钢扣相接的位置施以加热或加压,使该钢带与该钢扣结合;

9.一连结件贴合步骤,该连结件具有一粘贴面,以该粘贴面粘贴该钢扣的该基座部的底面以及该钢带超出该钢扣以外的部分的内侧面。

10.所述连结件贴合步骤中的该连结件为一pu泡棉胶条。

11.所述压合固接步骤是以点焊加工方式对所述钢带与所述钢扣的相接位置进行加热或加压。

12.本发明还提供一种钢扣与钢带结合结构,包括:

13.一钢扣,具有一基座部、一承置部以及一压制部,该基座部具有位于上方的一顶面与位于下方的一底面,该承置部延伸自该基座部并相对形成于该基座部的一端,该基座部与该承置部之间且形成一穿置通道,该压制部形成于该基座部的另一端,该压制部包含二压制片,二该压制片分别延伸自该基座部的相对两侧且呈相对状态,二该压制片可弯折压抵该钢带;

14.一钢带,具有位于上方的一外侧面与位于下方的一内侧面,该钢带的该内侧面贴触该钢扣的该顶面;

15.至少一熔接部,形成于该钢带与该钢扣其基座部之间,使该钢带与该钢扣结合;及

16.一连结件,具有一粘贴面,以该粘贴面粘贴该钢扣其基座部的底面以及该钢带的内侧面。

17.所述承置部具有一第一开缝,该第一开缝相对所述穿置通道的方向,所述至少一熔接部形成于所述钢带与所述钢扣之间并显露于该钢带的外侧面。

18.所述基座部具有一第二开缝,该第二开缝相对所述穿置通道的方向,所述钢带穿伸进入所述钢扣并设置于该基座部上,所述至少一熔接部沿着该第二开缝设置,且显露于该基座部的底面。

19.本发明的有益效果是:本发明揭示的钢扣与钢带结合结构及其方法具有提升钢带与钢扣结合更稳固的功效,以及能增加对于束绑多个金属管体的束紧作用。

20.以下即依据本发明所揭示的目的与功效,兹举出较佳实施例,并配合图式详细说明本案的各构件以及组合方法。

附图说明

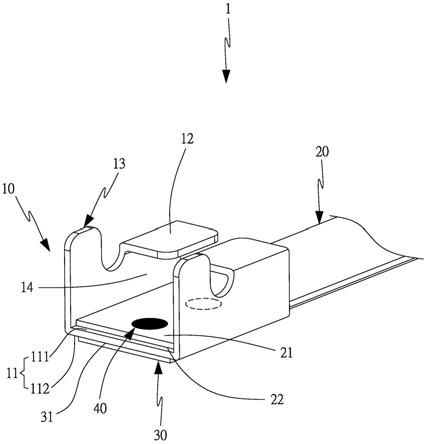

21.图1为本发明钢扣与钢带结合结构及其方法的示意图。

22.图2为本发明钢扣与钢带结合的外观图。

23.图3为本发明钢扣与钢带结合的侧视示意图。

24.图4为图3在4

‑

4方向的剖视示意图。

25.图5为本发明使用状态的剖视示意图。

26.图6为钢扣与钢带结合另一形态的外观图。

27.图7为钢扣与钢带结合另一形态的侧视示意图。

28.图8为本发明钢扣与钢带结合结构及其方法另一实施例的示意图。

29.图9为图8钢扣与钢带结合的外观图。

30.图10为图9的横向剖视示意图。

31.附图标号:1:钢扣与钢带结合结构;10:钢扣;11:基座部;111:顶面;112:底面;12:承置部;121:第一开缝;122:第二开缝;13:压制部;131、132:压制片;14:穿置通道;20:钢带;21:外侧面;22:内侧面;30:连结件;31:粘贴面;32:离形纸;40:熔接部;2:管状物。

具体实施方式

32.请参阅图1,本发明揭示一种钢扣与钢带结合结构及其方法,所述钢扣与钢带结合结构1的主要构件包含:一钢扣10、一钢带20、以及一连结件30,其中:

33.该钢扣10具有一基座部11、一承置部12以及一压制部13,该基座部11为一矩形板

片,具有位于上方的一顶面111与位于下方的一底面112;该承置部12延伸自该基座部11并相对形成于该基座部11的一端,该基座部11与该承置部12之间且形成一穿置通道14,在本实施例,该承置部12具有一第一开缝121,该第一开缝121相对该穿置通道14的方向;该压制部13形成于该基座部11的另一端,该压制部13包含二压制片131、132,二该压制片131、132分别延伸自该基座部11的相对两侧并呈相对状态。

34.该钢带20为一薄片形带体,具有位于上方的一外侧面21与位于下方的一内侧面22。

35.该连结件30用以连接该钢扣10与该钢带20,该连结件30为一pu泡棉胶条,具有一粘贴面31,在未使用前通常会有一离形纸32贴覆着该粘贴面31,使用前撕下该离形纸32可使该粘贴面31外露而得提供粘结作用。

36.根据上述的结构,请配合参阅图2、3、4,本发明钢扣与钢带结合的方法,包含一钢带与钢扣结合步骤、一压合固接步骤及一连接件贴合步骤,各步骤的具体实施方式如下:

37.a.以该钢带20的一端穿伸进入该钢扣10并通过该穿置通道14、该压制部13,该钢带20设置于该基座部11上,该钢带20的该内侧面22贴触该钢扣10的该顶面111。

38.b.通过加热或加压的加工方式,在该钢带20与该钢扣10之间产生有至少一熔接部40,使该钢带20与该钢扣10结合,该至少一熔接部40形成于该钢带20与该钢扣10之间并显露于该钢带20的外侧面21,在本说明书实施例中,所述该至少一熔接部40是以点焊加工方式形成,且,该至少一熔接部40并不限定数目,在本说明书图式中以二个表示。

39.c.撕下该连结件30的该离形纸32,而以该粘贴面31粘贴该钢扣10其基座部11的底面112以及该钢带20的内侧面22。

40.请参阅图7,依照上述步骤完成的本发明钢扣与钢带结合结构1,在使用时,将该钢带20转向经该基座部11的下方绕束拢聚若干管状物2后,以该钢带20的另一端从该钢扣10的该压制部13的一端进入、并通过该穿置通道14后穿出,该钢带20再反折靠置在该承置部12后、通过该压制部13穿出,最后,则弯折该压制部13的二该压制片131、132压抵着该钢带20(以及该连结带30),完成绑束动作(所述使用的方法与现有技术相同,且非属本发明的技术范畴,不再多加赘述)。

41.依照前述步骤方法完成的本发明钢扣与钢带结合结构1,通过焊接工法在该钢带20与该钢扣10之间,因电流电阻通过产生的热量,使该钢带20与该钢扣10接触的部位熔化形成该至少一熔接部40,该至少一熔接部40形成于该钢带20与该钢扣10之间,可使该钢带20与该钢扣10结合一体,具有结合更稳固的功效,能达成预期的发明目的,并可彻底解决现有金属带与扣具以反折勾设的结合方式,不够稳固的缺点。又,本发明钢扣与钢带结合结构1再加上有该连结件30粘贴连结该钢扣10与该钢带20,通过该连结件30可在该钢带20拢聚并束紧若干管状物2时,该连结件30与若干管状物2接触,为pu泡棉胶条的该连结件30可以与若干管状物2间有较大的摩擦力,能降低该钢带20与若干管状物2之间产生相对位移,可增加对于多个管状物2(尤其是与该钢扣10与钢带20同为金属管体物)的绑束与束紧作用,为本发明的另一项优点。

42.其中,在图2、3中该钢带20穿伸进入该钢扣10后设置于该基座部11上略短于该钢扣10的端侧,当然,该钢带20的端侧也可以与该钢扣10的端侧贴齐(图未示),或者,如图6、7所示,该钢带20的端侧为超出于该钢扣10一适当长度再反折贴着该基座部11底面112的形

态,之后,再以该连结件30的该粘贴面31粘贴该钢带20反折于该钢扣10基座部11底面112的部份、该钢扣10基座部11的底面112以及该钢带20的内侧面22。

43.请参阅图8~10,本发明钢扣与钢带结合结构及其方法的第二较佳实施例,主要概同于前揭实施例,不同之处在于:

44.该钢扣10的该基座部11具有一第二开缝122,该第二开缝122相对该穿置通道14的方向,该钢带20穿伸进入该钢扣10并设置于该基座部11上,该至少一熔接部40沿着该第二开缝122设置,且显露于该基座部11的底面112,该至少一熔接部40使该钢带20与该钢扣10结合,之后,再以该连结件30的该粘贴面31粘贴该钢扣10其基座部11的底面112以及该钢带20的内侧面22。

45.本第二实施例的其余结构及所能达成的功效均概同于前揭第一实施例,容不再予赘述。

46.以上乃本发明的较佳实施例及设计图式,但较佳实施例以及设计图式仅是举例说明,并非用于限制本发明技术的权利范围,凡以均等的技术手段、或为权利要求内容所涵盖的权利范围而实施的,均不脱离本发明的范畴而为申请人的权利范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1